相关试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高一上学期历史9月月考试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷(必修)

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷

- 辽宁省六校协作体2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 江西省赣州市十四县(市)2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 江西省赣州厚德外国语学校2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省汪清县第六中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省乾安县七中2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 湖南省醴陵二中、醴陵四中2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 河南郑州47中学暨八校联考2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

材料 1860-1900年美国外来移民数量统计

1866-1870年

1513101人

1871-1880年

2812191人

1881-1890年

5246613人

1891-1900年

3687564人

合计

13259469人

按移民来源划分,工业革命时期进入美国的移民形成两大潮流:一股源自北欧和西欧,一股发端于东欧和南欧。西北欧民众移居新大陆的历史可追溯至殖民地时代,从那以后一直源源不断并由涓涓细流汇聚成滔滔江河,在19世纪下半叶更是波翻浪涌并于19世纪80年代达到顶峰。东南欧及亚洲、加拿大和拉丁美洲的移民流起于19世纪90年代,并且不断涌动高涨,形成新一轮更加壮观、更加汹涌的浪潮。

——摘编自潘月《工业革命与美国移民政策转变的研究》

(1)、根据材料并结合所学知识,简析19世纪美国移民形成两大潮流的共同原因。(2)、根据材料并结合所学知识,说明外来移民对美国发展的意义。 -

2、阅读材料,完成下列要求。

材料一 由汉代至清代,中国的城市基本就是中央集权式的行政体系的载体。主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是科举与官学等教化机构所在,以推行与农业经济直接有关的农田水利、河道整治工程,负责地区文化和社会建设,包括教育、刑名、救灾、福利和医疗等服务的提供。

——摘编自薛风旋《中国城市及其文明的演变》

材料二

年份(年)

总人口(万人)

城市人口(万人)

城市化率(%)

1949

54167

5765

10.64

1960

66207

13075

19.75

1963

69172

11648.56

16.84

1978

96259

17249.61

17.92

1992

117171

32374.35

27.63

2000

126743

45906.31

36.22

2011

134735

69078.63

51.27

——摘编自国家统计局:中国城市化率历年统计数据等

(1)、根据材料一,概括中国古代城市的特点。(2)、根据材料二并结合所学知识,说明1978年后城市化率增长的原因。 -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代绝大多数的村落聚族而居,村落中的乡族势力是乡村社会的领袖。乡族势力一般包括具有文化背景的士人、具有仕宦背景的退职官吏等。唐代前期乡村社会中具有文化和仕宦背景的群体以士族为主体;唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。在不同的历史时期,乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,乡里组织控制社会的力量更强大一些。唐代后期,乡里组织对乡村社会的控制力有下降的趋势,以村落为背景的乡族势力则在加强,此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——摘编自李浩《论唐代乡族势力与乡村社会控制》

材料二 明代乡村流行保甲制,十家为一保,实行连坐和互相监督。明代后期推行乡约制,大多是各乡里结合实际设置相应职务,以道德教化为主要功能,包括宣讲圣谕、倡导互助、处理纠纷等。皇帝禁止官员插手基层乡村事务,通过士绅、宗族和老人等地方群体实施乡村地方自治。为了实现良好的乡村治理效果,明代统治者颁行了许多关于乡村治理的法律条令,还充分利用了当地的乡规民约和家族法规。

——摘编自林乾、杨练《明代乡村治理体系研究》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析唐朝乡村社会变化的背景。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括我国明代地方乡村基层治理的特点。 -

4、20世纪年90年代,丹麦政府社会救济法案规定,没有工作就无权享用公共津贴,只能接受地方政府的安排;社会服务享用条件也更严格,认为每个人都要承担相应的社会责任。这反映了( )A、国家基层治理能力增强 B、北欧福利国家彻底破产 C、国家加强对经济的干预 D、政府兼顾了效率和公平

-

5、1839年,德意志建成铁路13公里,到1850年,铁路里程已接近6000公里。英国经济学家凯恩斯一针见血地指出:“德意志帝国与其说是建立在铁和血上,毋宁说是建立在煤和铁上。”材料可以证明( )A、交通进步必然推动国家统一 B、德意志工业革命的成果突出 C、德意志民族认同感持续增强 D、工业革命促进了德意志统一

-

6、18世纪,伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗等人认为,世界上除了继承希腊、罗马的欧洲文明之外,还存在一个更古老的、更开明的中华文明,其中有不少可学的东西。由此,欧洲掀起了一股“中国热”。这一现象( )A、强调了文明的优劣性 B、印证了欧洲文明的多元性 C、助推了欧洲思想解放 D、说明中西文明具有互补性

-

7、城市与王权交好是中世纪西欧的一种有特殊意义的历史现象。城市主要以其财力支持王权,增强了王权扩张的力量。王权对于城市的扶助促进了城市工商业的兴盛和市民阶级的成长壮大。市民占有一席之地的等级会议是结盟的政治果实。这表明( )A、王权扩张是城市自治的前提 B、特许状颁发范围的扩大 C、王权与城市的发展互利互惠 D、等级会议成议会的源头

-

8、公元1-2世纪,生活在中亚地区的大月氏人西迁,征服了印度北部,建立贵霜帝国。贵霜帝国融合了希腊、波斯、印度等多种文化元素,其文化特色通过丝绸之路向东传播到中国。这一现象可用于研究( )A、民族迁徙与文化融合 B、贸易往来与城市发展 C、宗教传播与思想碰撞 D、军事征服与政治变革

-

9、1984年海盐县衬衫厂厂长步鑫生成为新华社报道的先进典型,他提出“人无我有,人有我创,人赶我转”“日算月结,奖优罚劣,实超实奖”等管理理念,在社会上引起广泛的关注。这一现象( )A、说明私营经济成为国民经济的主体 B、源自于现代企业制度的形成 C、体现了扩大企业自主权的改革理念 D、得益于市场经济体制的确立

-

10、敦煌莫高窟作为世界文化遗产,其壁画、雕塑等艺术作品吸引了大量学者前来研究,为宗教学、历史学、艺术学等学科发展提供了珍贵的一手资料。这反映了文化遗产的( )A、艺术价值 B、科研价值 C、经济价值 D、审美价值

-

11、1950年12月10日,《人民日报》发表社论重点介绍我国东北各地技术人员、工人技师为提高生产效率而进行的技术革新与改造,以技术革新运动为主要内容的爱国主义生产竞赛运动已经在全国蓬勃开展起来。当时这一运动( )A、使国民经济迅速得以恢复 B、增强了抗美援朝的物质基础 C、配合了三大改造胜利进行 D、推动了社会主义工业化建设

-

12、1931年,国民政府再次订立新关税制度,大幅度提高了各种普通进口商品的税率,烟酒的税率提高到50%,丝绸的税率提高到45%,火柴和陶瓷制品则为40%,毛织品和高附加值食品则为35%,麻织品和玻璃的关税也达到30%。这一做法( )A、实现了关税的完全自主 B、体现了半殖民半封建色彩 C、摆脱了列强的经济侵略 D、改善了民族工业发展环境

-

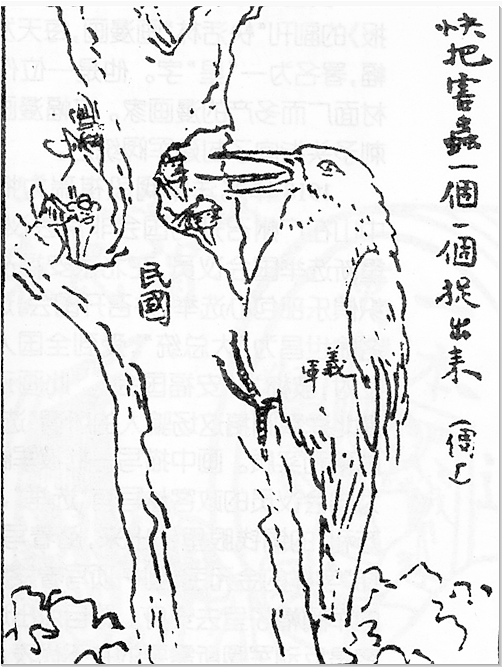

13、如图为发表于1917年的漫画《快把害虫一个一个捉出来》。此画将“民国”比喻为一棵大树,将“义军”画成一只啄木鸟,正在将隐藏在大树中的身着军装和清朝服饰的“害虫”一个个捉出来,以让“民国”成长壮大。作者意在表达( )

A、揭露政党政治的弊端 B、反对袁世凯复辟的决心 C、拥护民主共和的立场 D、打倒列强除军阀的愿景

A、揭露政党政治的弊端 B、反对袁世凯复辟的决心 C、拥护民主共和的立场 D、打倒列强除军阀的愿景 -

14、19世纪末,从京师到地方,从沿海到内地,各地学堂、书院如天津中西学堂、广州时敏学堂、山东大学堂、江西省城书院、河南大梁书院等,都陆续添设了“外国史志”课程,增加了世界历史知识的教学内容。这体现了( )A、国家出路的早期探索 B、传统知识体系的结构变革 C、文化传承载体的变化 D、学校分科教育系统的完备

-

15、明末官员祁彪佳在《寓山注·豳圃》中说,“从海外得番薯异种,每一本可植二三亩,每亩可收薯一二车,以代粒,足果百人腹”。这反映出番薯的传入( )A、提升了抗灾能力 B、加强了中外贸易联系 C、扩大了耕地面积 D、加速了自然经济解体

-

16、元朝时大量波斯商人将钴蓝颜料带到中国直接参与青花瓷的设计与监制;针对西亚乃至欧洲市场需求,青花瓷采用了西方常见的葡萄藤图案。这表明( )A、商业贸易是文化交流的重要途径 B、中国瓷器受到世界各国人民喜爱 C、东西方文化直接交流开始于元朝 D、人口迁移促进文化的碰撞与交融

-

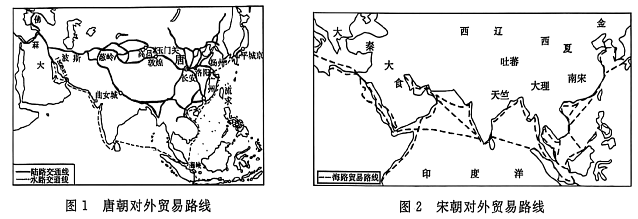

17、导致图1、图2变化的主要因素是( )

A、国家海权意识增强 B、经济政治格局的演变 C、指南针的广泛应用 D、朝贡贸易体系的发展

A、国家海权意识增强 B、经济政治格局的演变 C、指南针的广泛应用 D、朝贡贸易体系的发展 -

18、唐朝时期,江南地区的富商和农民作为水利工程建设的主要参与者,受邀为地方代表参与相关决策。宋朝时期,开展的15次大型水利工程建设中,有10次充分听取了地方代表的意见。由此可知,唐宋时期( )A、中央集权有所削弱 B、地方自我管理受到重视 C、治水策略发生变化 D、基层民众参与工程决策

-

19、河姆渡遗址生动地反映了距今7000年前长江流域繁荣的史前文明。通过对河姆渡遗址的深入挖掘,可以发现大量保存较为完好的由稻谷、稻叶、稻壳混杂在一起形成的半米左右厚度的稻类遗存堆积层,所有的炊具都是由夹炭黑陶制成的。这反映出当时( )A、国家初具雏形 B、已有农耕定居生活 C、灌溉农业发达 D、农业采用精耕细作

-

20、阅读材料,完成下列要求。

材料 百年前,张之洞尝劝学曰:“世运之明晦,人才之盛衰,其表在政,其里在学。”是时,国势颓危,列强环伺,传统频遭质疑,西学新知亟亟而入。一时间,中西学并立,文史哲分家,经济、政治、社会等新学科勃兴,令国人乱花迷眼。然而,淆乱之中,自有元气淋漓之象。中华现代学术之转型正是完成于这一混沌时期,于切磋琢磨、交锋碰撞中不断前行,涌现了一大批学术名家与经典之作。而学术与思想之新变,亦带动了社会各领域的全面转型,为中华复兴奠定了坚实基础。

——摘编自萧公权《中国政治思想史》

根据材料并结合所学知识,提取材料中的两个或两个以上的信息,围绕所提取的信息自拟论题,并加以阐述。(要求:观点正确,阐释清晰,史论结合,逻辑严密。)