相关试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高一上学期历史9月月考试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷(必修)

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷

- 辽宁省六校协作体2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 江西省赣州市十四县(市)2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 江西省赣州厚德外国语学校2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省汪清县第六中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省乾安县七中2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 湖南省醴陵二中、醴陵四中2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 河南郑州47中学暨八校联考2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

-

1、史载,元代“凡站,陆则以马,以牛,或以驴,或以引车;水则以舟。其应给驿者,皆以玺书,而军务大事之急者,又以金字圆符为信,银字者次之。……止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食,事毕则以符信归诸所受之府。”该记述反映元代( )

①修筑建成四通八达的驿道 ②驿站专为公差人员提供服务

③长途和大额贸易发展迅速 ④分设急递铺,负责传递公文

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

2、有史家评述中国古代某一赋税制度时说,虽没有把“税人而不税田”的法子根本改革,然而照他立法的意思,是以“人的贫富,定出税的多少”,较诸就田而税,负担偏于农民的,反觉公平。不过人的贫富,不易测定。实行起来,要求其公平,是很难罢了。这一赋税制度( )A、改变了政府征税标准 B、保证了农民生产时间 C、加重了农民经济负担 D、解决了社会公平问题

-

3、“等级虽然有九个,但在门阀士族眼中,只有上下或高卑两等。事实上,凡是像样门第出来的人,基本上都挤进了二品;而门第不高的,则统统被排挤在二品之外,都算卑品。前者处于统治权力的垄断地位;后者则被排除在权力中心之外”。据此可知,该“选官制度”( )A、将评议之权收归了中央 B、评定人才唯一标准是家世 C、扩大了封建统治的基础 D、成为维护士族特权的工具

-

4、2002年,考古人员在湘西里耶镇的一口古井中,陆续发现了众多秦代简牍,称里耶秦简。这批简牍的数量,为此前出土秦简总和的十倍。这三万八千余枚秦简,纪年从秦统一六国的前一年到秦灭亡的前一年,纪年之完整,资料之翔实,实属罕见。“简”述历史,“牍”懂中华。下列选项中,最有可能出现于这些秦简的内容是( )A、郡县刑政 B、无为而治 C、礼乐德治 D、仁政民本

-

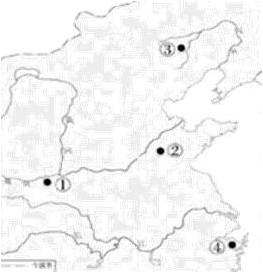

5、中国地域辽阔,环境复杂,远古时期就“形成了各自的文化传统,并遗留下面貌各异的物质文化遗存”。为此,考古学家们往往“把中国新石器时代的文化,划分出若干相对独立演进发展的文化区”。然而,有些文化遗存却有很大的相似之处,如其中两个就都出土了很多精美的玉礼器,还发现包括祭坛和神庙在内的大型祭祀建筑。这两个文化遗存位于图中的( )

A、①处、②处 B、②处、③处 C、①处、④处 D、③处、④处

A、①处、②处 B、②处、③处 C、①处、④处 D、③处、④处 -

6、下边是某老师在历史课堂上展示的一个文本。这一“文本”内容反映了( )

载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等取得巨大成果

高速铁路运营总里程、高速公路里程,都居世界首位

国内生产总值2021年达到114万亿,经济总量稳居世界第二

基本养老保险覆盖10.4亿人,基本医疗保险参保率稳定在95%

A、综合国力的提升 B、科技领域的突破 C、小康社会的建成 D、国际影响力扩大 -

7、对于近代西方列强在中国取得的某一特权,有学者评述说:“在这一护身符的保护之下,各国不法商人与冥顽之徒在华肆意妄为,走私逃税,作奸犯科,种种为非作歹之举,竟然都可以……逃之夭夭,中国人不仅因此而遭受外人之凌辱,而且在心灵上也留下了长久难以愈合的创伤”。该学者评述的“特权”指的是( )A、领事裁判权 B、片面最惠国待遇 C、协定关税权 D、通商口岸居住权

-

8、在宋初的州级机构中,通判与长官同签文书,“既非副贰,又非属官,故常与知州争权,每云‘我是监郡,朝廷使我监汝’,举动为其所制”。以致“州郡往往与通判不和”。这表明,通判的设立( )A、超越了知州的权力 B、提高了文官的地位 C、收回了地方的财权 D、牵制了知州的权力

-

9、下边为东汉末年至西晋初期我国人口变化统计表。出现这一变化的主要原因是( )

年份

人口数量

出处

汉桓帝永寿三年(157年)

约5648万

《晋书·地理志》

汉灵帝光和七年(184年)

约5500万

《中国人口史》

汉献帝建安二十五年(220年)

约1500万

《中国人口史》

西晋太康元年(280年)

约1600万

《晋书·地理志》

A、北方自然条件恶劣 B、政局动荡战乱频繁 C、少数民族不断内迁 D、北方人民流亡南下 -

10、《史记》曰:“《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。察其所以,皆失其本已”;“臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣”。文中的“其本”指的是( )A、世袭制 B、宗法制 C、井田制 D、分封制

-

11、阅读材料,回答问题。

材料一

说明:上图是在中国北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳斯塔修斯一世时期(491-518)的金币。

材料二 世界文化犹如一座大花园,不同的文化如同千姿百态的花朵,各自绽放独特的魅力。春节的申遗成功,意味着这一充满东方韵味的节日正式步入世界文化的大舞台中心。这将吸引更多的外国友人去深入探究春节背后的中国文化。他们会惊叹于春节期间丰富多彩的民俗活动,如舞龙舞狮的热烈奔放、花灯会的绚丽多彩;会对春节所蕴含的团圆、和谐、吉祥等价值观产生浓厚的兴趣。这种跨文化的交流与互动,有助于打破文化隔阂,减少文化误解,促进世界文化朝着多元共生、相互尊重的方向发展。

——摘自张瑾《中国春节申遗成功,传统瑰宝世界夺目》

(1)、根据材料一,分析该出土金币有何重要历史价值?(2)、阅读材料一、二,并结合相关史实,以“文化多样性”为主题,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文) -

12、阅读材料,回答问题。

材料一 在西方文明发展史上,对奢侈的批评与限制可谓传统悠久。自古希腊罗马开始,便有专门限制奢侈行为的法令。新航路开辟后,英国出台禁奢法的数量激增。英国最早的成文禁奢法是在爱德华三世统治时期由议会通过,此后在14世纪通过5部禁奢法,15世纪4部,16世纪20部,17世纪1部。英国的禁奢法详细规定了王室成员、公侯伯子男爵以及其余按财产多寡划分出的等级穿戴和禁止穿戴的服饰颜色、质地。并且不管是男人或者女人,大人物或小人物……拥有多少地产或者状况如何,甚至包括国王、女王,他们的孩子除外,都应该穿英格兰、爱尔兰或苏格兰制造的呢绒。禁奢法虽然在英国屡屡颁行,具体执行效果并不理想。

——摘编自李新宽《英国禁奢法的多重意涵》

材料二

英国就业人口结构的变化

(1)、根据材料一并结合所学,从背景、目的、影响等角度简要评析英国的禁奢法。(2)、根据材料二,并结合所学,指出图中B、C分别是何种产业?从经济方面分析英国就业人口结构变化的原因。 -

13、多元一体是我国民族格局的最重要特点。阅读材料,回答问题。

材料一 从鸦片战争到新中国成立前夕,是中华民族从自在状态走向自觉状态的阶段。在这个阶段中,历史发生巨变,帝国主义列强纷纷以武力打开中国大门,屠杀中国人民,掠夺中国财富,侵占中国国土。中华民族为救亡图存,一则进行改革,一则进行武力抗争,直至孙中山领导的辛亥革命推翻了清王朝,也未能从根本上改变中国半殖民地半封建社会的命运。1931年,日本侵略者发动大规模侵华战争。中国人民发出“中华民族到了最危险的时候,要用我们的血肉筑成我们新的长城”的悲壮呼声,响彻中华大地。在中国共产党的领导下,中华民族共同体在救亡图存的思潮与斗争中变得更加强大,终于取得了反侵略战争和解放战争的伟大胜利。

——摘编自瞿林东《论中华民族从自觉发展阶段迈向伟大复兴的新时代》

材料二 不管人数多少,各民族间是平等的。这里主要的问题在于民族政策是以自治为目标,还是超过自治范围。我们主张民族自治,但一定要防止帝国主义利用民族问题来挑拨离间中国的统一。如英帝国主义对西藏及新疆南部的阴谋,美帝国主义对于台湾及海南岛的阴谋。不错,这些地方是有少数民族的,但他们一向是在中国领土之内。任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拨。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。今天到会的有许多民族的代表,我们特地要向你们解释,同时也希望大家能同意这一意见。我们虽然不是联邦,但却主张民族区域自治。

——周恩来《关于人民政协的几个问题》(1949年9月)

(1)、根据材料一,概括推动中华民族“从自在状态走向自觉状态”的主要因子。结合所学,指出20世纪30年代中国共产党推动中华民族共同体“变得更加强大”的努力。(2)、根据材料二,概括周恩来主张实行民族区域自治制度的目的。综合材料一二,并结合所学,谈谈你对中国民族关系发展史的认识。 -

14、阅读材料,回答问题。

材料一 掌蕃货海舶征榷贸易之事,以来远人,通远物。……大抵海舶至,十先征其一,其价直酌蕃货轻重而差给之。自今商旅出海外蕃国贩易者,须陈牒请官给券以行,违者没入其宝货。诸蕃国香药宝货至广州、交趾、泉州、两浙,非出于官库者,不得私相市易。后又诏民间药石之具恐或致阙,自今惟珠贝、瑁、犀牙、宾铁、鼊皮、珊瑚、玛瑙、乳香禁榷外,他药官市之余,听市货与民。

——摘编自《宋会要辑稿》、《宋史》

材料二 (宋)孝宗诏令:“累有外国入贡,太上皇帝冲谦弗受,况朕凉菲,又何以堪,自今诸国有欲朝贡者,令所在州军以理谕遣,毋得以闻。”

(郑)和才负经纬,文通孔孟,特选皇廷;敕奉差诸官员共二万七千四百一十一员,又拨宝船六十三只,大船长四十四丈,阔一十八丈;中船长三十七丈,阔一十五丈。所至诸国名: 占城国、爪哇国、暹罗国……;于诸番国并海外,公干教化诸番王等无不祗顺 (恭敬);又乃称和公之德而扬和公之行,可谓使于四方,不辱君命者矣。

——摘编自《宋史》、《郑和家谱》

(1)、根据材料一,指出“掌蕃货海舶征榷贸易之事”的机构名称,并概述该机构的职能。(2)、根据材料二并结合所学,从国家政策角度分析宋、明海外贸易的不同之处。综合材料一、二,分析“郑和下西洋”的有利条件。 -

15、“黑死病葬送了罗马帝国的同时,也催生了欧洲的商品经济,破和立总是相辅相生,这就是历史的独特逻辑”。下列组合符合上述这种“历史的独特逻辑”的是( )A、工业革命:传统手工业的衰落 /城市化的发展 B、拉美独立运动:拉美各国获得独立 /种族压迫与歧视仍然存在 C、《辛丑条约》:义和团运动 /中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊 D、第一次世界大战:第一个社会主义国家的诞生 /国际法的发展

-

16、基尼系数通常反映的是特定社会收入分配的整体不平等情况,基尼系数越大,收入差距越大。下图是美国70年代以来基尼系数变化表,对此解释合理的是( )

A、美国经济“滞胀”影响 B、政府减少经济干预 C、布雷顿森林体系的瓦解 D、社会结构出现变化

A、美国经济“滞胀”影响 B、政府减少经济干预 C、布雷顿森林体系的瓦解 D、社会结构出现变化 -

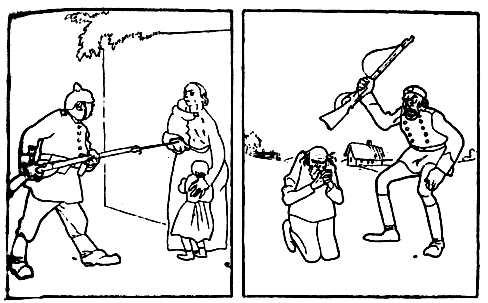

17、下图是1917年10月俄国敖德萨的一个刊物刊登的一组四格漫画。四幅漫画标题分别为“德国人在比利时”“保加利亚人在塞尔维亚”“土耳其人在亚美尼亚”“俄国人在俄罗斯”。该组漫画意在( )

A、批判德国法西斯的侵略行径 B、说明巴尔干地区是一战的火药桶 C、论证推翻沙皇统治的必要性 D、反对俄国继续进行帝国主义战争

A、批判德国法西斯的侵略行径 B、说明巴尔干地区是一战的火药桶 C、论证推翻沙皇统治的必要性 D、反对俄国继续进行帝国主义战争 -

18、下图是近代某三角贸易关系示意图,图中的甲、乙、丙分别对应的是( )

A、中国、英国、印度 B、欧洲、非洲、美洲 C、葡萄牙、中国、日本 D、西班牙、印度、中国

A、中国、英国、印度 B、欧洲、非洲、美洲 C、葡萄牙、中国、日本 D、西班牙、印度、中国 -

19、文艺复兴时期的人文主义者创造出“中世纪”这个术语。最先将这个概念用于历史学的,是15世纪意大利史学家弗拉维奥·比昂多等。他们把西欧5世纪至15世纪的那一千年称作“中世纪”,意指古希腊罗马文明与他们所处时代两座文化高峰之间的“中间年代”。对此认识正确的是( )A、中世纪在文化领域没有任何建树 B、混乱与黑暗是中世纪的代名词 C、这一认识有利于人文主义的传播 D、史学家的判断最接近历史真相

-

20、在国家形成的过程中,印度出现了等级分明的种姓制度。下表内容本质上体现了( )

种姓

种族

职业

婆罗门

雅利安人

祭司、知识的垄断者

刹帝利

雅利安人

武士

吠舍

雅利安人

农民、牧民、商人

首陀罗

原始居民

工匠等

A、种姓制度是社会分工的体现 B、雅利安人凭借其先进的文明建立统治 C、原始居民在经济上占有优势 D、阶级矛盾和民族矛盾混合产生该制度