相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、公元前1500年—公元300年为玛雅前古典期,这一时期玛雅人已将一年精确到365.242天,每月为29.5302天,这与现代天文学计算的结果分别只差0.0003天和0.00039天。他们还以手和脚的20个指头作为计算的基础,创造了20进制。玛雅人取得这些成就主要源于( )A、独特而发达的数学体系 B、不同文明间的交流互鉴 C、中央集权国家开始形成 D、生产和生活实践的积累

-

2、《查士丁尼法典》要求“人人都应安分守法”,否则要依法给予严厉制裁;法典还特别强调奴隶必须听命于他主人的安排,不许有任何反抗。这些规定说明( )A、法典保护私有财产不受侵犯 B、法典是适用于罗马帝国境内各族人民的万民法 C、法典注重调解民事纠纷 D、法典为维护奴隶主阶级的统治地位服务

-

3、阅读材料,回答问题。

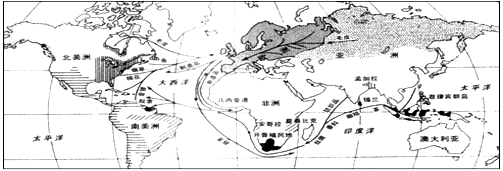

公元1—1800年西方人眼中的世界(图中白色区域)

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料,以“西方人眼中的世界”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

-

4、阅读材料,回答问题。

某校历史研究小组的同学以《18世纪的欧洲——扩张的时代》为题,研究欧洲百年的整体特征,试图从全局的视角理解社会各元素之间的关系。研究目录如下: (1)、根据材料,简述本小组的研究思路。(2)、请参照上述研究思路,任选世界近现代史上的一个世纪,另拟标题,设计目录,并简要阐释设计理由。(要求:标题明确,设计合理,阐释充分,逻辑严密)。

(1)、根据材料,简述本小组的研究思路。(2)、请参照上述研究思路,任选世界近现代史上的一个世纪,另拟标题,设计目录,并简要阐释设计理由。(要求:标题明确,设计合理,阐释充分,逻辑严密)。 -

5、阅读材料,回答问题。

近代西方思想解放与政治革命简表

年份

人物及事件

1532

意大利尼可罗·马基亚维利的政治学著作《君主论》首次出版,该书较为完整地阐述了君主专制理论和君王权术论,摆脱了中世纪以神学为中心的政治理论的羁绊

1534

英国通过了《至尊法案》,规定“国王陛下……被称为……教会在尘世的唯一的最高首脑”

1641—1648

法国谈判代表杜·沃柯斯和神圣罗马帝国的全权代表鲁左在汉堡会晤后,决定举行一场“双规”性国际会议。该会议最终签订了《威斯特伐利亚条约》,明确规定了一些影响至今的外交关系理念、机制和原则

1762

卢梭在《爱弥儿》一书中强调教育的目的在于使人成为自然人,并提出新教育的原则和理想

1789

巴黎人民攻占巴士底狱;法国国民议会宣布主权属于整个民族

1814—1815

拿破仑帝国崩溃后,以英、俄、奥、普为首的战胜国在奥地利首都维也纳举行会议,并形成维也纳体系,该体系首创了“总决议书”的体例,要求所有与会国都须签字,将欧洲各国纳入了一个共同的体系中,承担责任和义务

阅读如表材料,提取16世纪到19世纪近代西方思想解放与政治革命所涉及的一项重大时代议题,并结合所学知识加以说明。

-

6、阅读材料,回答问题。

材料一 鼎盛时期的廷巴克图,是当时不折不扣的“全球城市”。14世纪,世界黄金的2/3来自于西非,绝大多数都要从廷巴克图转运至北非、欧洲。14世纪末,廷巴克图兴建了著名的桑科尔大学,吸引了世界各地的伊斯兰学者讲学交流。这里的居民十分富有,谷物与牲畜充足。

材料二 1591年的桑海——摩洛哥战争,导致了西线商道的衰落和商道贸易的迅速下滑,破坏了廷巴克图赖以生存的经济基础。新航路的开辟,导致贸易中心由类似廷巴克图等跨撒哈拉商道枢纽城市转向沿海地区。统治集团内部频繁争权夺势,严重削弱了中央统治力量。战争将欧洲人的目光吸引到延巴克图,加速了其衰亡的进程。

——以上材料摘编自占心磊《廷巴克图:一个“全球城市”的兴衰》

(1)、 根据材料一,概括廷巴克图“鼎盛”的表现。(2)、 根据材料二并结合所学知识,说明廷巴克图衰落原因。 -

7、有学者将欧洲的殖民扩张分成三个阶段,其中将“拓展商品销售市场和原料产地,以适合本国工业资本主义的发展需要”为目的的阶段称为自由竞争资本主义时期。下列属于这一时期殖民活动的是( )A、葡萄牙建立巴西殖民地 B、荷兰入侵印度尼西亚 C、欧洲国家发展黑奴贸易 D、英国发动了鸦片战争

-

8、 如图反映的是中世纪的西欧天主教会垄断神权,马丁·路德发起宗教改革运动,指出“因信称义”,主张《圣经》是信仰唯一的根据,并为信徒打开了另一扇“直通上帝之门”。马丁·路德的这些做法在当时( )A、有利于加强教皇的宗教权威 B、巩固了民众对天主教会的信仰 C、冲击了天主教会的思想专制 D、推动了新的生产关系的产生

-

9、 西方新航路开辟与中国开通的“海上丝绸之路”意义相同的一项是( )A、改变了世界贸易的格局 B、刺激了资本主义经济的发展 C、促进了区域文明的交流 D、加速了殖民扩张的进程

-

10、 如表为班图人大迁徙概况表,据表中信息可知,班图人大迁徙( )

路线

概况

东线

9—10世纪抵达东非沿海地区,一部分人同移居的阿拉伯人、印度人、波斯人混合,形成斯瓦希里人

西线

最早的迁徙路线,进入西赤道非洲,西迁后形成刚果人、隆达人、卢巴人、库巴人等

南线

向南迁徙的数量最多,直至抵达南非,最终建立了祖鲁部落联盟

A、破坏了南非地区的生产方式 B、促进了非洲文明多样性演进 C、颠覆了桑海在西非的霸主地位 D、加速了阿拉伯帝国衰弱的进程 -

11、大化改新百余年后,贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,建立庄园。大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。这反映出( )A、土地买卖之风盛行 B、庄园经济开始形成 C、中央集权遭到削弱 D、幕府统治趋于瓦解

-

12、中世纪的西欧,国王的加冕典礼必须由教皇主持。这一现象反映出当时的欧洲( )A、王权神圣不可侵犯 B、国王相信“君权神授” C、教会主宰精神世界 D、王权受到教权的制约

-

13、它是历史上第一个横跨亚欧非的世界性帝国,大流士一世统治期间,该国达到了鼎盛;还建立了从中央到地方比较完善的官僚体系、税收体系。据此推断该国是( )A、罗马帝国 B、亚历山大帝国 C、波斯帝国 D、阿拉伯帝国

-

14、下列两则史料反映了中古中后期( )

A、王权强化 B、法律革新 C、宗教改革 D、国家统一

A、王权强化 B、法律革新 C、宗教改革 D、国家统一 -

15、 当人类社会彻底脱离了丛林法则和弱肉强食的兽性,真正意义上的文明才产生。由此可知,为真正意义上人类文明产生提供前提的是( )A、高度发展的采集业 B、狩猎工具的改进 C、农耕和畜牧的产生 D、生产领域的社会分工

-

16、阅读材料,回答问题。

材料 一幅宣传画

材料能够反映成渝铁路修建具有重大战略意义,结合所学知识对此加以说明。

-

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 西周统治者与社会保持相对平衡状态,权力的施行不但受限于道德,依据血缘关系来参政的传统也对王室权威有实际限制,国君只是“平等者中的首席”。春秋战国时期,这个“国际体系”包括了封建等级制度的解体、频繁战争、整体的无政府状态、均势的形成、中央官僚制度的发展等。查尔斯·蒂利认为,战争的压力迫使统治者征用物资,因而不得不与国内资源持有者进行“谈判”,这些“谈判”带来各种权利。如果我们照此理解,那么春秋战国时期野心勃勃的统治者也曾为了鼓动民众参战和为国牺牲而做出三个重大的让步:一是言论自由,二是允许通过上诉来修正司法不公,三是给予在土地授予和福利方面的经济权利。

——摘编自许田波《战争、国家形成与公民权:春秋战国与近代早期欧洲比较》

材料二 在奥尔森看来,国家、政府或统治者努力保障个人权利并避免过度掠夺,均源于所谓“共容利益”,目的是保证自身收入的长期最大化。16世纪末的英国,众多贵族和绅士经受不住外贸的利润诱惑而加入各种股份公司。1603年的伦敦,大小事务都受约200名大商人的控制。政治上的权力在很大程度上取决于财产状况,代表商人集团的新贵们在议会中的席位明显增加,新兴阶级不仅影响、甚至控制了政府及议会。因为战争而在财政上捉襟见肘的王室与商人之间彼此依赖:握有灵活动产的商业家族比起旧土地贵族更能缓解君主的燃眉之急,政府则对商人集团予以特许权的“回报”。新兴集团同国家命运的联系是如此紧密,在国内,他们要求国家保护,并给予他们经济特权;在国外,他们需要国家作为扩张和掠夺的庇护伞。“共容利益”不断扩大,催发了西欧的制度变迁。

——摘编自张宇燕、高程《美洲金银和西方世界的兴起》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析西周与春秋战国时的社会群体能拥有一定权利的历史背景。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括近代西欧社会形成“共容利益”的原因,并指出其影响。(3)、综合上述材料与所学知识,谈谈中外历史上政府权力与民众权利间的博弈对我们的启示。 -

18、1958年7月,江西省余江县血吸虫病防治工作取得巨大成功,毛泽东兴奋得夜不能寐,“遥望南天,欣然命笔”,创作了《七律二首·送瘟神》。这反映了当时的医疗卫生体系( )A、适应了过渡时期的需要 B、贯彻实施健康中国战略 C、医疗保险制度全面推广 D、体现了人民至上的理念

-

19、汉代借贷违约处理情况简表(部分),据此可知,汉代( )

记述

出处

元狩二年,(周阳)侯彭祖坐当归与章侯宅不与,罪,国除

《史记·惠景间侯者年表》

永平时,诸侯负责(债),辄有削绌之罚。此其后皆不敢负民

《潜夫论笺》

贫人负官重责(债),贫无以偿,则身为官作,责乃毕竟

《论衡·量知》

元平元年七月庚子,禽寇卒冯时卖章络六枚杨卿所,约至八月十日与时小麦七石六斗,过月十五日,以日斗计,盖卿任

甘肃玉门花海出土的汉简

A、中央与地方矛盾激化 B、商业借贷现象较普遍 C、对借贷契约加以规范 D、推行重农抑商的政策 -

20、16世纪,秘鲁商人将白银运到墨西哥的阿卡普尔科、大部分白银被用来换取亚洲商品。马尼拉大帆船从阿卡晋尔科出发将白银运到菲宾,而菲律宾汇集了中国的瓷器和丝绸、印度和波斯的地毯、马六甲的香水、爪唯的丁香、钙兰的肉桂等。据此可推知,当时( )A、亚洲各国主导国际贸易发展 B、太平洋沿岸是世界市场中心 C、自由贸易原则得到普遍运用 D、西班牙对亚洲贸易逆差严重