相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、《汉谟拉比法典》规定:“士兵可从国王处领得一份服役份地,条件是随时应诏随国王出征。”并规定:“里都或巴衣鲁(指士兵)奉王命出征而不行,或雇人以自代,此里都或巴衣鲁应处死,代之者得其房屋。”这表明,古巴比伦( )A、强调军队的法制化建设 B、建立了实现统一的基础 C、重视国家军事力量稳定 D、积极推行寓兵于民制度

-

2、有学者研究得出,农民阶层的结构由八大群体组成:农业劳动者、农民工、私有私营者,这三类在1999年底分别占乡村从业人员总数的66.3%、25.6%、9.6%。此外还有雇工、乡镇企业管理者、乡村管理者、农村知识分子以及其他从业人员群体。这一结构的出现主要得益于( )A、经济体制改革的推动 B、城市化进程加快的吸引 C、农业经营风险的消失 D、国家户籍制度不断放松

-

3、 表2

1941

1942

1943

1944

农业贷款

361

2 780

10 000

部队机关生产贷款

754

1 786

1 993

38 739

工业贷款

1 091

618

2 622

65 242

贸易投资

408

5 442

37 859

74 851

合作社投资

24

123

358

8 181

表2是陕甘宁边区银行成立后在1941—1944年对生产事业的投资和贷款情况(单位:万元)。据此可知,陕甘宁边区银行( )

A、以恢复发展农业经济为重点 B、实现了全国金融秩序的稳定 C、为持久抗战奠定了经济基础 D、巩固并发展了革命统一战线 -

4、甲午中日战争后的3年间,清政府把长达6420英里的铁路修筑权和管理权“拍卖”了,其中英国占2800英里,沙俄占1530英里,比利时(背后是俄法集团)占650英里。当时的外国人就说过“铁路所布,即权力所及”“铁道者,犹人之血管机关也,死生存之系之”。这表明,清政府“拍卖”的铁路权( )A、推动了中国交通的近代化 B、激化了侵华列强间的矛盾 C、密切了中外经济文化交流 D、加深了中国的半殖民地化

-

5、明清时期,特别是实行班匠银制度后,投放市场的手工业产品数量迅速增加,但直到鸦片战争前夕,手工业的商品值只占当时国内市场上商品总值的10%以内。这反映出当时( )A、民营手工业发展迟缓 B、小农经济逐步解体 C、区域性商业活动减少 D、农民赋役负担加重

-

6、北宋时,很多州县官为诉讼之务缠身,成群百姓聚于州县治所,呈牒投诉,或“狱讼尤多”,或“诉者纷然”,或“讼坌入”,以至“讼牒日日堆几案,索裁决”。南宋时,官员难以应付的“滞讼如山”,“或继以烛,事犹不决者”。这反映出,两宋时期( )A、法制体系相当完善 B、民众法律观念增强 C、官民法律素养较高 D、契约关系不断弱化

-

7、据《后汉书·南蛮西南夷传》记载,光武时期,锡光、任延为交趾、九真两郡太守,“教其耕稼,制为冠履,初设媒娉,始知姻娶,建立学校,导之礼义”。这些举措的实施有利于( )A、郡县制度在西南地区推行 B、区域文化的发展与民族融合 C、儒学思想的正统地位确立 D、统一多民族国家形成与发展

-

8、表 1

坑号

发掘器物

基本特征

3号坑、8号坑

铜尊、铜囊、铜靓

与中原殷商文化的典型铜器相似

3号坑、4号坑

玉琮

文化因素来自甘青地区齐家文化

3号坑、7号坑、8号坑

发现的有领玉璧、玉璋、玉戈

在河南、陕西、山东以及广大的华南地区都有发现

表1是四川广汉三星堆遗址公布的考古发掘成果。这可用于印证( )

A、古蜀文明曾领先于全国 B、青铜器的使用范围广泛 C、早期区域文明间的联系 D、多民族文化的发展同步 -

9、 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民族多元一体格局的形成与发展、中华民族的形成与发展、中国统一多民族国家的形成与发展三个命题密切关联。多元一体格局、中华民族(中国境内)、中国统一多民族国家三者之间虽然属于不同的范畴,却“三位一体”,正是这三者之间的结合才构成中华民族实体和统一国家的政治实体。多元一体格局的形成与发展,就是中华民族的形成与发展,就是统一多民族国家的形成与发展……因此,多元一体格局阶段划分的依据和阶段性的特点与中华民族的命运、统一多民族国家的命运密切相关。

——高翠莲:《试论中华民族多元一体格局发展的阶段划分》

材料二 根据考古的发现,可以说明在中国这块辽阔的大地上,在远古时代就逐步形成了许多许许多多的民族集团或文化区域,这些民族集团又经过了长期的相互交往、征战和融合……只有到了清朝中叶,汉、满、蒙、回(主要指新疆各少数民族)、藏等各大民族集团统一在清朝的统治之下,才真正结合成一个稳定的政治、经济和文化实体,……为统一祖国、奠定祖国的疆域作出了重大贡献。

——马戎:《中华民族凝聚力的形成》

(1)、据材料一并结合所学知识,试从中华民族和统一多民族国家的角度简述古代(鸦片战争前)中华民族多元一体格局的阶段性特点。(2)、据材料二并结合所学知识,指出清朝在中华民族多元一体格局形成发展过程中的举措并概述其影响。 -

10、 阅读材料,完成下列要求。

材料 安史之乱爆发后,出于平叛需要,中央将财政权力下放,使各地节度使和团练使获得“应须兵马甲仗器械粮赐等,并于本路自供”的权力。地方藩镇长官借机拥兵自重,“河南、山东、荆襄、剑南有重兵处,皆厚自奉养,王赋所入无几”,中央所能获得的财政收入非常不稳定。“逆贼未平,师旅淹岁,军用匮竭,常赋莫充”,庞大的军费开支,令唐王朝陷入严重的财政危机。

在此背景下,两税法将德宗建中以前各地的非法赋敛……予以承认,并以两税名义变为国家正式税收……从制度和法律上,限制地方藩镇非法聚敛。由此,中央不仅获得了稳定的税收来源,同时也加强了对地方财政的控制和管理。两税法实行后,“自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自许超雄《唐代两税法确立两大税收原则》

(1)、据材料并结合所学知识,分析两税法推行的背景。(2)、据材料并结合所学知识,分析唐朝实行两税法的影响。(3)、据材料并结合所学知识,概括影响古代税收制度改革的诸多因素。 -

11、 阅读材料,完成下列要求。

材料 在经历十五年的战乱之后,光武帝刘秀在洛阳建立东汉政权,积极重建官学教育体系。自光武至明章之世,由于统治者对官学教育都比较重视,经常亲临太学及三雍,养老行礼。讲经辨学,奖赐太学博士及弟子极为丰厚,导致学风大盛,延及周边四夷蛮荒民族,如匈奴就曾派子弟到太学学习。这是中国最早接受外邦留学生的记录,由此可知,东汉的官学教育可谓盛况空前。东汉政权对地方官学的兴建也极其重视,桓帝时南阳太守刘宽“辄引学官祭酒及处士诸生执经对讲。见父老慰以农里之言,少年勉以孝悌之训。人感德兴行,日有所化”。东汉郡学遍布于十三个刺史部,而以扬州、益州、兖州、荆州等地为最盛,甚至在边远的武威、九真、交阯等地也建立有郡学,自东汉明帝以后,地方官学出现了从郡向县乡延伸的趋势。

——摘编自屈直敏《两汉地方官学建置考》

(1)、据材料概括东汉官学教育的特点,并结合所学知识分析官学发展的原因。(2)、据材料并结合所学知识,分析东汉官学教育发展的影响。 -

12、 王阳明认为:“是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。”李贽则进一步提出,“夫童心者,绝假纯真、最初一念之本心也。……纵出自圣人……,是岂可遽以为万世之至论乎?”这反映出明朝中后期( )A、二位学者反对格物致知与儒家经典 B、儒学思想体系内的继承与发展关系 C、城市市民阶层兴起促进儒学普及化 D、商品经济的发展推动儒学体系崩溃

-

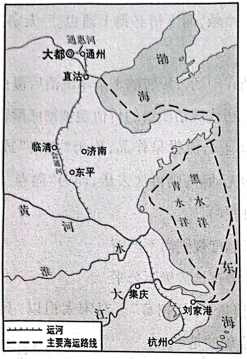

13、 从下面一幅地图中能提取的有效信息是该时期( )

A、长途贸易发展迅猛 B、海外贸易异常繁荣 C、南北经济差距扩大 D、水、陆交通都发达

A、长途贸易发展迅猛 B、海外贸易异常繁荣 C、南北经济差距扩大 D、水、陆交通都发达 -

14、 南宋人梁克家在《淳熙三山志》中记载;以前闽地风俗是“自缙绅而下,士人富民胥吏商贾皂隶衣服递有等级,不敢略相陵躅(超越等次)”;三十年来却“渐失等威”。对此,朱熹讲“衣服无章,上下混淆”。以下理解正确的是( )A、政府放开对社会的控制 B、实现身份平等成为共识 C、程朱理学已受官方尊崇 D、朱熹主张维持等级秩序

-

15、 右图为上世纪80年代在江西临川南宋墓中出土的陶俑,俑座底部有“张仙人”字,其手持宽而平的环状圆盘,上面表示刻度的条纹清晰可见,中间还有指针。关于该俑解读有误的是:( )

▲南宋手持罗盘的陶俑

A、该俑应是代表宋代风水先生的造型 B、是研究罗盘形状及作用的实物资料 C、实证了中国古代科技长期领先世界 D、与《梦溪笔谈》相关记载形成互证 -

16、 宋人蔡絛在私人笔记《铁围山丛谈》中记载:“天下苦蚊蚋,都城(东京)独马行街无蚊蚋。马行街者,京师夜市酒楼极繁盛处也。蚊蚋恶油,而马行人物嘈杂,灯光照天,每至四更鼓罢,故永绝蚊蚋。”对材料理解最准确的是( )A、私人笔记是最客观的文字史料 B、宋代城市发展突破了空间限制 C、汴京马行街因人多灯多无蚊虫 D、宋代城市繁荣发展的有力证据

-

17、 宋史记载“初,太祖拣军中强勇者,号‘兵样’,分送诸道,令样招募”。对宋太祖以“兵样”为标准从驻州之镇兵中选拔中央禁军的做法,理解准确的是( )A、征兵体检史上的重大进步 B、大大削弱了地方军事力量 C、根除了唐末以来割据隐患 D、利于军事上加强中央集权

-

18、 在唐代科举考试之前,士子们往往向达官贵人或闻士名流投呈作品,称为“投书”或“行卷”,希望博得他们的赞赏,以便先声夺人;数日后如无动静,则再次去送,即为“温卷”。也允许官员向选举机关推荐,称为“公荐”。这说明当时( )A、科举制度舞弊较严重 B、科举制度规则尚不严密 C、科举考试竞争较激烈 D、科举考试选拔极不公平

-

19、 贞观二年,太宗问魏征曰:“何谓为明君暗君?”征曰:“……隋炀帝偏信虞世基,而诸贼攻城剽邑,亦不得知也。是故人君兼听纳下,则贵臣不得壅蔽,而下情必得上通也。”太宗甚善其言。这可能导致( )A、隋炀帝的历史功绩被史学家全面抹杀 B、隋朝在隋炀帝短暂的十余年统治后覆亡 C、隋炀帝被刻画成为君之道的反面教材 D、此后历代统治阶级的价值观被彻底颠覆

-

20、 汉族在形成、发展过程中融汇了大量少数民族成分。史家胡三省说:“呜呼!自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!”下列史事与材料观点不一致的是( )A、西晋琅琊王司马睿重建晋朝 B、北魏孝文帝改鲜卑姓为汉姓 C、李唐皇室与鲜卑独孤氏联姻 D、诗人白居易为西域族人后裔