相关试卷

-

1、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 毛泽东指出:“五四运动的杰出的历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反帝国主义和彻底地不妥协地反封建主义。”五四运动表现的爱国主义不是被动地反抗,而是主动地抗争,是为国家地位和民族尊严而战,体现出近代国家和民族意识的真正觉醒。在中共中央政治局第十四次集体学习中,习近平总书记指出:“要加强对五四运动历史意义的研究,深刻揭示五四运动对当代中国发展进步的深远影响。”

——摘编自齐卫平《理解五四运动历史意义的四个向度》

材料二 《建党伟业》、《建军大业》等影片展现了中国共产党领导人民进行革命斗争的辉煌历史。《建党伟业》演绎了1911年至1921年共10年间中国所发生的一系列重大历史事件,大体上由民初动乱、五四运动及中国共产党建党三部分剧情组成。《建军大业》讲述了1927年国民革命失败后,中国共产党创建中国共产党领导的人民军队的故事。

(1)、根据材料一并结合所学知识,指出五四运动的时代价值。(2)、从材料二中选取一部影片,结合中国近代史的相关知识,指出它所反映的中国近代重大历史事件,并对其进行概述和评价。 -

2、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料 我国历史上的国家治理思想(部分)

大一统的一元行政

“要在中央”、国家统一、郡县体制是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的三大要素。

选贤任能

选用统治阶级所需要的人才是国家治理能力高低的关键。

“治安中国”与“华夷一家”

边疆与民族能否得到治理,是大一统国家能否安定的重要因素。

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

围绕上述材料中我国历史上的国家治理思想,选取中国古代史的一个时期,就该时期的国家治理体系提出自己的观点,并结合所学知识进行论证分析。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

-

3、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1861年北京设立总理各国事务衙门,管理因条约而产生的各种事务。又设同文馆,教授外国语言,不久其他类似的学馆也开设于各通商口岸。轮船招商局设立于1872年。开平煤矿始于1876年。……自强运动表示着一种意志简单的目的:中国希望借西方之科技以充实军事力量而已。纵有对他们的批评,也并不苛刻,可是运动本身范围如是窄狭,也就无从达到预期效果。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料二 甲午以后,康有为领导的变法运动是我国近代史上救国救民的第二个方案,这个方案的主旨是要变更政治制度,其最后目的是要改君主立宪制,变法运动无疑是比自强运动更加西洋化、近代化。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

材料三 等到自强、变法……都失败了,国人然后注意到孙中山先生所提出的救国救民的革命方案,即三民主义。但是民族主义和民权主义在西洋尚且未实现,以落伍的中国,外受强邻的压迫,内部又满布封建的思想,何能同时推行三民主义呢?这岂不是偏于理想吗?……其实中山先生充分的顾到了这层困难。他的革命方略就是他实行三民主义的步骤。同盟会的宣言的下半说明革命应分军法、约法、宪法三个时期,就是以后所谓军政、训政、宪政三阶段。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括这场“自强运动”的历史意义,并分析其“无从达到预期效果”的原因。(2)、根据材料二、三并结合所学知识,概述“康有为领导的变法运动”的积极作用,并分析孙中山的救国方案较之“康有为领导的变法运动”有何不同。 -

4、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 (江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

(南朝)江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二 明中叶以后,粮食、棉布、生丝、食盐、烟草、瓷器等都成为主要的商品。手工业发达的城市,如苏、杭是丝织业的中心,景德镇是拥有数十万人的瓷都。商业大城市有三十余个。北方的工商业城市较少,南方则占了绝大多数。民间大小交易多用银,政府的田赋、徭役、工商业税、海关税乃至官吏俸禄、国库开支,也大都以银计算。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料三 明朝中后期,商品经济空前繁荣,戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期,成为市民文化消费的潮流,许多文人如汤显祖、叶宪祖、冯梦龙都参与了创作编选,很多戏曲和通俗小说的原型人物在民间受到社会各界追捧,成书之后备受欢迎。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)、根据材料一,指出秦汉到魏晋南北朝时期江南经济面貌的变化,并结合所学知识简述这些变化出现的原因。(2)、根据材料二,概括明中叶以后商品经济发展的特点,并结合所学知识运用唯物史观解释材料三历史现象与材料二历史现象的关系。 -

5、一位西方记者赞叹道: “每一场革命都有它自身的传奇,毛泽东率领数万工农红军所完成的战略转移,就是中国革命史上的伟大传奇。”他说的“伟大传奇”是指( )A、国民革命 B、秋收起义 C、红军长征 D、土地革命

-

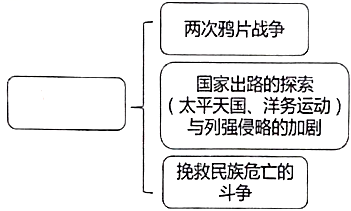

6、下图是某同学针对近代中国历史搭建的知识框架体系,空白框内应填( )

A、晚清时期的政治经济与文化 B、晚清时期国家鼎盛和社会危机 C、晚清时期中华民族的新觉醒 D、晚清时期内忧外患和救亡图存

A、晚清时期的政治经济与文化 B、晚清时期国家鼎盛和社会危机 C、晚清时期中华民族的新觉醒 D、晚清时期内忧外患和救亡图存 -

7、对图中所示区位标注说明正确的是( )

A、册封佛教首领,设立西宁办事大臣 B、平定准噶尔叛乱,设立乌里雅苏台将军 C、在康熙时期实行大规模的改土归流 D、雅克萨之战后,签订中俄《尼布楚条约》

A、册封佛教首领,设立西宁办事大臣 B、平定准噶尔叛乱,设立乌里雅苏台将军 C、在康熙时期实行大规模的改土归流 D、雅克萨之战后,签订中俄《尼布楚条约》 -

8、有历史学家认为,隋唐定都长安,符合其以关中为本位的“小中国”国家建构模式。北方游牧部族建立的辽、金、元,其统治中心范阳(今北京)横跨“华夷”地区,这反映出“大中国”国家建构模式的萌芽和发展。这一变化反映了( )A、统一多民族国家的发展 B、民族政权消除华夷界限 C、建立专制统治的必要性 D、古代政治中心逐渐东移

-

9、关于“仁”和“礼”的关系,历代儒者多有探讨,如孔子认为:“一日克己复礼,天下归仁焉。”朱熹晚年则提出:“礼者,天理之节文;乐者,天理之和乐;仁者,人心之天理。”这反映出宋代儒学( )A、适应专制需要 B、更加重视伦常 C、哲学气息增强 D、背离儒学正宗

-

10、从公元963年起,宋朝推行“以文臣知州事”制度,使文臣逐渐掌握地方权力;并规定当地人不得在当地做官,而是由中央委派文职京官出任州县官。此举旨在( )A、加快文化发展 B、分散地方权力 C、加强中央集权 D、减轻财政负担

-

11、秦末陈胜、吴广揭开反秦起义的序幕,刘邦、项羽等反秦势力壮大,最终秦朝灭亡;东汉末年张角创立“太平道”,掀起黄巾起义,随后军阀割据,东汉政权名存实亡。这是中国古代封建大一统国家覆亡的两种模式,这两种模式下的斗争都( )A、是突发的农民起义 B、体现历史由英雄创造 C、利用宗教发动民众 D、源于阶级矛盾的激化

-

12、西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,但施政方针有了诸多重大调整。下列各项中属于西汉初年施政方针“重大调整”的是( )A、采取“与民休息”的政策 B、尊崇儒术 C、颁布推恩令削弱王侯势力 D、设立中朝

-

13、把秦汉时期作为完整的历史时期来看,是因为它有一些共同的特点,而且是在整个秦汉时期逐渐形成和完善的。以下能说明这一观点的是( )A、分封制度从形成到逐渐瓦解 B、秦统一中国与秦朝的暴政 C、休养生息政策的实行与延续 D、中央集权制度开创与加强

-

14、战国时期的各国变法,普遍推行赋税制度包括军赋方面的改革,如鲁国的“作丘甲”“初税亩”“用田赋”、郑国的“作丘赋”、楚国的“量入修赋,赋车籍马”、陈国的“赋封田”,等等。这些举措旨在( )A、体现以民为本的追求 B、构建中央集权的体制 C、削弱世袭贵族的特权 D、应对战乱纷争的局面

-

15、如图为克盉,又称太保盉,是西周初期青铜器。盉盖内侧及器沿内侧均有铭文,铭文大意是:周王为表彰召公的功绩,封其子克为燕侯,管理燕地的部族。燕侯制作了盉来纪念这一事件。以下对克盉的描述不符合事实的是( )

克盉(

)A、印证分封制推行的史实 B、辅助研究西周青铜工艺 C、帮助我们了解西周文字 D、象征着至高无上的王权

)A、印证分封制推行的史实 B、辅助研究西周青铜工艺 C、帮助我们了解西周文字 D、象征着至高无上的王权 -

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一在欧洲启蒙运动中,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权,在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

材料二新文化运动时期的价值观重建运动,是在面对过去、反叛过去的激烈态度中形成的。在民主方面,从对西方的议会制度产生兴趣和仰慕,到君主立宪主张的提出,再到民主共和方案的设计,最后人们认识到民主不仅仅是一种政治制度……在科学方面,从“师夷长技”阶段对西方“坚船利炮”的羡慕,到西方先进生产技术引进,再到自然科学的传入,最后人们认识到科学不仅仅是自然科学知识和研究。

——摘编自薛于燕《新文化运动时期1915---1924年的价值观重建》

有学者认为,社会环境是外来文化作用于思想启蒙的主要原因。概括上述材料关于近代中西方思想启蒙所采用的外来文化,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个观点均可,并阐述理由)

-

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位。1763年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人,而到1914年时,欧洲诸强国已吞并整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制……欧洲之所以能进行这种前所未有的扩张,是因为其现代化进程一直在继续和加速。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。实际上,这两种表面矛盾的趋势是互相加强的。全球前所未有的一体化,导致了西方的技术、观念和制度正以加速度扩散。但是反过来,也正是这种扩散削弱了1914年之前似乎不可侵犯的西方的全球霸权。诸殖民地民族正在有选择地采纳西方文明来对西方进行更有效的抵抗。因此,1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)、根据材料一并结合所学知识,多角度说明1763年到1914年欧洲“在世界历史进程中具有显著地位”。(2)、根据材料二并结合所学知识,简述“1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史”这一历史结论的史实依据。 -

18、阅读材料,完成下列要求

材料一 中国近代博物馆发展概况

时期

发展阶段

概况或典型代表

19世纪中叶-1905年

初创

本阶段活跃在博物馆移植舞台上的是西方来华人士,其中法国人韩伯禄在上海建立自然历史博物院(中国最早出现的近代意义上的博物馆),他们(传教士、知识分子)在中国建立的博物馆一度成为后来国人创建博物馆的范式。

1905年-1936年

发展

19世纪末20世纪初的游历官绅已开始比较中西古物保护、利用等方面的异同。维新人士创办上海强学会时首次明确将创办博物馆与启蒙、强国联系起来,认为博物馆有“博览兼收,以为益智集思之助”。1905年张謇创办了南通博物院(中国人自建的第一个公共博物馆)。1924年,冯玉祥部下进驻北京后成立专门的国立博物馆,众多的深宫古物最终于1925年在博物馆公开展示。1930年,国民政府颁布《古物保存法》,向社会公众阐释古物是一种社会遗产,而不是一家之遗资。20世纪30年代,中国博物馆协会建成,开始了博物馆观念的本土化。至1936年,全国已建成博物馆多达77座。

——据胡盈《世界博物馆导读》和徐玲《西方博物馆观念在中国的早期传播》整理

材料二 1960年8月,北京历史博物馆更名为“中国历史博物馆”,中央革命博物馆更名为“中国革命博物馆”。2003年2月,以两馆为基础的中国国家博物馆正式组建。该馆现有140万余件藏品,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。中国各地都建有综合性博物馆,以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆。至2016年,登记在册的博物馆达到4873所,各类专业博物馆层出不穷,国民近乎免费地享受丰富的博物馆资源。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析中国近代博物馆兴起和发展的原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括指出现代中国博物馆建设的主要特征。(3)、综合上述材料,谈谈你对博物馆功能的认识。 -

19、第二次世界大战后,印度统治精英不同程度地接受了来自西方的自由主义、民族主义和社会主义思想中的一些基本价值取向,同时也注重弘扬印度传统文化。这些做法( )A、使印度直接摆脱了英国殖民统治 B、表明印度的主流文化完全西化 C、发展了甘地的非暴力的斗争模式 D、丰富了印度现代文化的多样性

-

20、“哥伦布大交换”对“旧大陆”的社会、经济等方面产生了重大影响,据下表可推知,玉米引植到中国( )

A、促使精耕细作农业走向成熟 B、利于缓和明清人口增长压力 C、削弱了传统小农经济的优势 D、加速了经济重心的南移趋势

A、促使精耕细作农业走向成熟 B、利于缓和明清人口增长压力 C、削弱了传统小农经济的优势 D、加速了经济重心的南移趋势