相关试卷

-

1、阅读材料,回答问题。

材料

图片中的历史

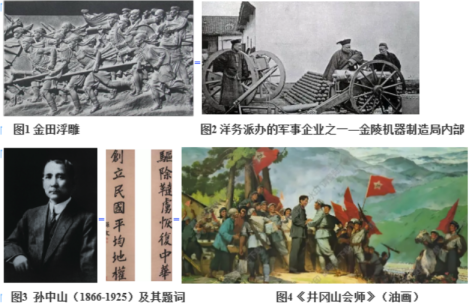

某小组围绕“图片中的历史”展开了交流讨论。下列一组图片反映了不同时期先进的中国人为挽救民族危亡,进行了持续的探索,唱响了时代主旋律,传播了时代最强音。

根据材料并结合近代中国的相关史实,以“探索”为题写一则历史小论文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

-

2、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一

戊戌变法是中国民族资产阶级登上政治舞台后的第一次表演,它的失败说明在半殖民地半封建的旧中国,企图通过统治者走自上而下的改良的道路,是根本行不通的。“戊戌六君子”流血的教训促使一部分人放弃改良主张,开始走上革命的道路。

——摘编自《马克思主义理论研究和建设工程重点教材:中国近现代史纲要》

材料二

辛亥革命是资产阶级民主革命。首先,辛亥革命时期中国已经产生了资本主义生产方式,产生了资产阶级,这些就是资产阶级革命派的经济基础和阶级基础。其次,辛亥革命的目的和方向是推倒封建皇权,建立资产阶级民主共和制度,在中国发展资本主义,这是判定辛亥革命的革命性质的基本依据。辛亥革命时期的资产阶级革命派就是要求资产阶级在中国发展资本主义的阶级代言人。

——摘编自张海鹏《今天,我们为什么还要纪念辛亥革命》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括戊戌变法的历史意义及其失败的历史教训。(2)、根据材料二,说明作者认定“辛亥革命是资产阶级民主革命”的理由,并结合所学知识指出辛亥革命的双重使命。(3)、综合以上材料,归纳戊戌变法和辛亥革命的共同点。 -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料一

明代苏杭地区的居民职业结构表

职业

自耕农和地主

佃农

工场工人

工场主和商人

占人口比例

24%

36%

30%

10%

材料二

清中期以前苏州地区重要经济指标统计表(部分)

糙米价格(每石)

棉布价格(每匹)

踹匠工资(每匹)

1665年

约400文

约30文

l1文

1724年

约1000文

约30~35文

约11文

18世纪末

约1500文

约100~200文

约14文

(注;踹匠是踹布手工业工人,强壮者每天可踹布5匹:苏州当时有踹匠约2万人)

(1)、根据材料一并结合所学知识,归纳明代苏杭地区经济发展的特点,并指出其中新现象及产生的根本原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括统计表中经济指标的变化趋势加以评析。 -

4、如表统计了中央苏区在赣南、闽西的党员成分。由表可推知( )

赣南

闽西

农民

80%

60%

工人

10%

13%

知识分子及商人

10%

10%

A、农民对“土地革命路线”的认同 B、民主政权认真落实“三三制”原则 C、中央苏区入党标准采取区别对待 D、国民大革命高潮传播至中央苏区 -

5、1919年7月14日,毛泽东在《湘江评论》创刊词中疾呼:“天下者,我们的天下:国家者,我们的国家;社会者,我们的社会。我们不说,谁说?我们不干,谁干?”这反映出( )A、无产阶级具有革命领导权 B、五四时代青年的家国情怀 C、马克思主义在中国的传播 D、中国共产党人的崇高理想

-

6、清末新政期间,曾经使疆吏、枢臣、朝官、亲贵、缙绅、武将和众多附着于科举制度的士人合为一体的那些东西,日趋分崩离析。而“出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这可用于说明( )A、学习西方已成为社会共识 B、辛亥革命爆发有一定的历史必然性 C、民众民权意识的充分觉醒 D、新政使中国社会结构开始发生变动

-

7、明清小说《三国演义》中,曹操阴险残忍,虚伪奸诈,刘备仁德爱民、尊贤礼士,关羽勇武过人,义重如山;《杨家将》讲述了精忠报国,满门忠烈的动人事迹。这反映明清小说( )A、具有鲜明的价值导向 B、真实再现了客观历史 C、冲击了儒学正统地位 D、推动了商品经济发展

-

8、下表为 304—439 年我国北方出现的 15 个割据政权,加上西南的成汉,史称“十六国 ”。 这反映了十六国统治者族属表( )

所属民 族

匈奴

鲜卑

羯

氐

羌

賨

(cong)

汉

政权名 称

前赵、

北凉、夏

前燕、后燕、南 燕、南凉、西秦

后 赵

前秦、 后凉

后秦

成汉

前凉、北 燕、西凉

A、少数民族封建化进程加快 B、北方经济遭到严重的破坏 C、鲜卑族综合实力最为强大 D、各民族对华夏文明的认同 -

9、田余庆在《东晋门阀政治》指出:“门阀政治,是皇权与士族势力的某种平衡,也是适逢其会得以上升的某几家士族权力的某种平衡。”由此可知( )A、官僚政治取代了贵族政治 B、士族专权导致东晋政权衰落 C、门阀政治有利政权平稳过渡 D、呈现了政治分权制衡特征

-

10、通观东汉的历史,出现外戚宦官交替专权的局面 ,出现这种现象的根源是( )A、法治社会 B、皇帝爱好 C、君主专制 D、历史吊诡

-

11、秦国人长期与戎狄杂处,“父子无别,同室而居”。商鞅“为其男女之别”,“令民父子兄弟同室内息者为禁”。由此可知,该变法内容带有的政治目的是( )A、方便基层管理 B、保障贵族利益 C、改良社会风俗 D、打破血缘关系

-

12、“如果把夏商时代的方国联盟比喻为一堆相互间没有太多联系的马铃薯的话,那么周代的 封邦建国则是一只装满马铃薯的大口袋,它使松散的马铃薯有了较多的接触和联系。”这 一比喻说明周代的封邦建国( )A、具有地方分治的特征 B、实现了中央高度集权 C、加强了对地方的管控 D、产生了华夏认同观念

-

13、英模是时代的缩影、民族的脊梁,是中华民族最深沉的集体记忆。阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝末年,闽南沿海经常遭到倭寇骚扰侵犯,军民奋起抵抗,涌现了很多民族英雄,俞大猷就是其中的杰出代表。他逝世后朝廷追赠“左军都督”,谥号武襄。有关俞大猷抗击倭寇的故事也在闽南地区广为流传。在闽南民众的想象中,俞大猷是一个晓勇善战、智勇双全的民族英雄,是一代抗倭名将,在抗倭战斗中,他刚毅沉着,有勇有谋,立下了赫赫战功,保护了沿海百姓的生命安全和生活安宁。

——摘编自戴冠青《英雄想象中的价值取向与生命追求》等

材料二 新中国成立之后,城乡妇女广泛投入到国家建设中来。1950年,以梁军名字命名的新中国第一支女子拖拉机队成立,纵情驰骋在北大荒的原野上。为了提高工作效率,她们研究出了多种切实可行的工作方法,在异常艰苦的环境里开垦出了22500亩土地。梁军光荣地出席全国第一届工农兵战斗英雄劳动模范代表大会。1959年,梁军驾驶新中国建造的第一台拖拉机的英姿被永久地定格在第三套人民币的一元纸币上,成为几代中国人共同的记忆。

——摘编自朱宝辉《绽放在拖拉机上的铿锵玫瑰》等

材料三 一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。……我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们。

——习近平《在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析俞大猷抗击倭寇的故事在闽南地区广为流传的原因。(2)、根据材料二、三并结合所学知识,概括“梁军”们大量涌现的背景及其身上体现的时代精神。 -

14、人类文明本多样,世界文明皆平等,交流互鉴促发展。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 公元5世纪上半叶,中国人已开始与阿拉伯人通商,从而形成各自对对方形象认识的雏形。艾布·阿提凯转述穆罕默德的训示说:“知识虽远在中国,亦当求之。”中古时期阿拉伯地理书籍中,中国幅员辽阔,物产丰富,商人们公正、守信,人们心灵手巧,精于手工艺品。马斯欧迪曾描述“中国国王最注重体察民情和善待士兵”。从第一本记载中国的阿拉伯地理文献《中国印度见闻录》(成书于851年)一直到阿拉伯地理学走向衰落的13世纪完成的《伊本·白图泰游记》,阿拉伯人对于中国的描写从未中断过。伊利汗国时期的历史书、地理书等作品中关于中国的记载,呈现出突破性的进步。不过,他们曾描写中国的鸡比鸵鸟还大,把所见到的一切精美的手工艺品都称为中国产的。

——摘编自郭筠《中世纪阿拉伯地理学研究》

材料二 2001年中国阿拉伯友好协会成立,针对阿拉伯国家开展民间友好工作。2004年,中阿合作论坛成立,以新的双边合作机制。发展成为涵益众多领域、建有10余项机制的集体合作平台。2006年,首届阿拉伯艺术节在中国举行,成为中阿合作论坛之下中阿文化交流、文明对话的重要机制。2014年、中阿双方确定2014年和2015年为中阿友好年,并倡导中阿共建“一带一路”。

——摘编自刘少华《走在古今丝路上的中阿交流》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析中古时期阿拉伯地理文献中出现“中国形象”的原因。(2)、根据材料一,指出中古时期阿拉伯地理相关文献所记述的“中国形象”的特征。(3)、进入新世纪,中阿交流迈人快车道。根据材料二并结合所学知识,简述出现这一现象的现实依据。 -

15、西方国家公务员制度严格区分政务官和事务官。政务官主要通过选举产生或政府首脑任命,承担政治责任;事务官通过考试产生,实行职务常任。凡是符合相关法律规定的公民,都可以参加文官考试成为事务官。由此可推知( )A、事务官忠于职守并随政党共进退 B、这类规定不符合权力制衡架构思想 C、事务官有不提供政治服务的义务 D、文官制度有利于政府工作的稳定性

-

16、如图为外媒报道有关美国发动贸易战的漫画。据此分析,作者意在( )

A、宣扬美国开放合作 B、呼吁各国针锋相对 C、讽刺美国害人害己 D、肯定各国共商共建

A、宣扬美国开放合作 B、呼吁各国针锋相对 C、讽刺美国害人害己 D、肯定各国共商共建 -

17、下表为第一次工业革命主要成就及发明者情况统计表,以下统计反映了工业革命中( )

发明(成就)

发明者

曾从事的工作

飞梭

凯伊

机械师

珍妮纺纱机

哈格里夫斯

织工

水力纺纱机

海斯

木匠

骡机

克伦普顿

织工

蒸汽机

瓦特

钟表匠、修理师

蒸汽船

富尔顿

宝石工

焦炭炼钢法

达比父子

工厂主

A、轻重工业协调发展 B、工厂取代手工工场 C、蒸汽机地位很重要 D、工匠技师贡献巨大 -

18、孟德斯鸠认为国家应由君主单独一人根据根本法,依靠一些中间的、从属的权力进行统治。伏尔泰认为英国式政府的可取之处在于:下院议员、爵上、君主间的合作是前所未有的。这表明两人均( )A、赞成直接民主制 B、主张限制君主权力 C、赞成“虚君”统治 D、保留封建等级制度

-

19、在古代印度严格的等级制度下,他们的本职是“进行统治,惩罚罪犯,并且从事战争”。他们归属的种姓是( )A、婆罗门 B、刹帝利 C、吠舍 D、首陀罗

-

20、公元前8世纪的希腊神话中,诸神的形象和性情与人相似,不仅具有人的七情六欲,而且还争权夺利,没有一个是全知全能和完美无缺的。这反映了古希腊( )A、宗教信仰意识淡薄 B、神话影响随民主进程趋弱 C、理性占据主导地位 D、人文思想根植于传统文化