相关试卷

-

1、道光二十九年(1849)十一月,乡村塾师管庭芬出游宁波,在日记中写道“偶步南门,内有英夷设立讲书之所,但其妄谈耶稣之旨,非儒非释非道,词义极其俚鄙(粗俗),且刊刷成卷,递相分送,近闻愚民为其煽诱,皈依极多。”这反映出当时( )A、有识之士警惕西方文化的入侵 B、英国殖民势力深入中国内地 C、反洋教斗争引发民族矛盾尖锐 D、西方文化动摇儒学正统地位

-

2、长期以来,洛阳所在的河洛地区被视为“天下之中”,即该地区被视为天地的中心。清朝乾隆年间,官修的《大清一统志》等书籍改变河洛中心旧说,极力宣扬北京为“天下之中”。这体现出( )A、近代主权国家疆域观念形成 B、农耕一游牧经济带的北移 C、清王朝疆域拓展的政治重构 D、北京作为政治中心的开端

-

3、明朝后期,出现了一批各具特色的军事著作,如提出海防战略理论和绘制沿海地图、海防图的《筹海图编》,以练兵、教战、用器、布阵见长的名著《纪校新书》,军事百科全书性著作《武备志》,传播西方火器技术的《西法神机》等。这反映明朝后期( )A、中外科技交流密切 B、重视培养科技人才 C、边患危机不断加剧 D、基本淘汰传统武备

-

4、如图是中国古代某时期的商业都会分布示意图。据此判断该时期是( )

A、唐 B、宋 C、元 D、明

A、唐 B、宋 C、元 D、明 -

5、荀子和韩非子都主张“人性恶”,但在如何对待“人性”的问题上看法却不同。荀子认为人性通过教化可以得到改造。韩非子彻底否定教化,提倡以赏罚为要素的“法治”。这说明战国时期( )A、对人性本质认识趋同 B、不同学派的治国方略存在差异 C、教化与法治不可调和 D、不同的人性立场划分学派归属

-

6、河南偃师二里头遗址(距今约3800~3500年)的出土文物,其宫殿建筑技术和绿松石镶嵌技法,借鉴于陶寺和龙山等文化,有来自南方的印文硬陶、鸭形壶和海贝,来自西北地区的青铜战斧和环首刀,来自东方的酒器,后石家河文化风格的玉器。这表明( )A、区域文化间的双向交流 B、奴隶制国家已经出现 C、早期文明多元一体趋势 D、中心文化向周边扩展

-

7、阅读材料,完成下列要求。

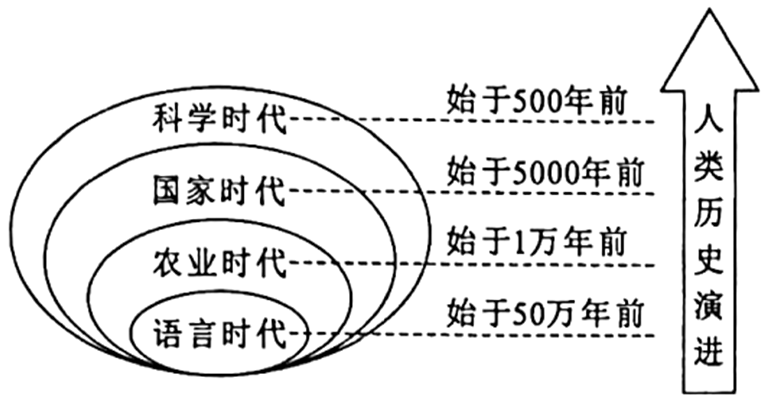

学者认为,以语言、农业、国家、科学四种历史上先后出现的新增重大变量为依据,可将截至目前的人类历史演进分为四个时代(如图所示)。后一个时代都叠加在前一个时代基础之上,每一个时代都在发挥着深层的影响力。

根据材料并结合所学知识,选取某个时代并围绕其深层影响力,拟定论题,进行阐释。(要求:论题明确,论证充分,逻辑严谨,表述清晰)

-

8、阅读材料,完成下列要求。

材料一 “1937年,(抗战老兵凤甲寅)我所在的部队在陕西泾阳改编。我们改编时看过一场电影,是关于抗日救国的,大家情绪高涨。部队改编后,过黄河到了山西侯马,坐火车来到太原,开赴( )。我们团虽没有参加该战役,但此次大捷后,国民党对我们的态度好转,我们从此每年发两套军装,一块钱军饷。”

——摘编自无锡档案史志馆:《家国记忆:百名抗战老兵口述史》

材料二 入侵者自北而入,随着北平古都的沦陷,机关、学校、各类事业与团体开始撤离,形成滚滚巨流。在中国大地上,你可以称为“逃难”。然而,这些人不仅仅是在逃,他们带走了大量的设备、书籍以及一切为民族复兴所必需的物资与人才。他们是怀着在另一条战线上献身的斗争意志离去的……国家还在,人民在,信念在,这就是“南迁”。

抗日战争,一面是遍及北中国的南迁,一面是中国正在走进时代大潮流,通过对自身资源的调整和对古老资源的整合,终于与世界上最强大最优秀的国家并肩为反法西斯而战斗,直到最后胜利。

——张曼菱:《西南联大行思录》

材料三 1944年,时任重庆《新民报》主笔的赵超构参加中外记者团访问延安,将其真实见闻以《延安一月》连载于报。以下为部分内容节选:

“虽然不尽为我所喜欢,却不能不承认其若干事情的强处。”

“并非假的,因为依共产党的力量,本来可以包办,而今确然有不少党外人士参加行政工作,例如边区政府副主席李鼎铭,建设厅长霍子乐,教育厅长柳湜等,他们都是有名的党外人物。这不能不算是共产党对于自己的约束……三三制虽不代表完全的民主,但也不失为‘聪明漂亮’的办法。”

“就是没有荒地,几乎没有一处是荒废的,所有的山地都成了田陌……市面上最可注意的,是铁铺之多,在300家门面中,打铁铺至少要占50家。即在深夜,我们还可以看见熊熊的炉火映着赤膊的铁匠紧张工作。”

——整理自《赵超构文集》

(1)、结合所学,根据材料一的提示信息将括号处补充完整,并简述该战役的积极意义。(2)、根据材料二,结合所学,概括“南迁”的背景,分析“南迁”的历史贡献。(3)、根据材料三,结合中国近代史的相关史实,围绕“抗战中的延安”这一主题,写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理)。 -

9、阅读材料,完成下列要求。

材料一

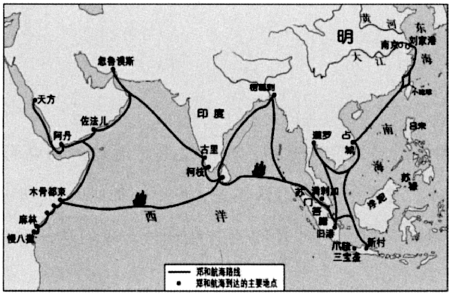

(郑)和等自永乐初(1405),奉使诸番,今经七次。每统领官兵数万人,海船百余艘……抵于西域三十余国。

——天妃宫《通番事迹碑》

1492年8月,哥伦布率领由87名船员和3艘船组成的船队从西班牙出发,开始横渡大西洋……在接下来的10年间,哥伦布先后三次西航。

——齐世荣《世界历史》

材料二 此前国人的“西洋”主要局限于亚洲范围,明中叶后来华西人将“西洋”与欧洲相联。伴随“西洋来宾”和来货的增多,“西洋”即“西方”的词意不仅与人事相连,还与物事串结,出现许多以“西洋”冠名的物件。伴随种族平等理念和国别知识的深入人心,“洋”字也回归本义,越来越多地用于极大海的特定冠词……届“大航海”来临,无边无际的海洋方才成为无遮无拦的通途。明朝中期以后,不仅对旧有的地理范围进行了全新的区域整合,而且在“心理”层面上逐渐接受了各“洋”的名实存在,说明历史进程在此节点有了转型特质。

——根据郭卫东《新世界观的形成:东、西、南、北洋的概念流变》整理

材料三 郑和下西洋连通了路上丝绸之路的西域与海上丝绸之路的西洋。从海上将海陆丝绸之路贯通的理念与实践是全球联通理念的前导,展现的是人类文明交流互鉴的宏大前景。下西洋体现的中国和平交往“共享太平之福”的理念与实践,为人类和谐相处提供了宝贵的历史经验和全球治理的中国智慧。

——万明《郑和下西洋:人类文明交流史上的光辉印记》

(1)、根据材料一,说明郑和下西洋中“西洋”这一地理概念的含义并概括郑和下西洋的特点。结合所学,说明这一事件的历史地位。(2)、根据材料二,概括“西洋”词意变化的原因,结合所学,指出推动“此节点转型”的历史事件及其对人类历史进程的影响。(3)、根据材料三,结合所学,从历史潮流与全球治理角度分析古丝绸之路为当今国际交往留下的宝贵启示。 -

10、有学者指出“江南”作为一个历史概念,其地理范围从秦汉时期的“荆楚”,到唐宋以后的“两浙”,再到明清时期的“八府一州”,始终处于动态变化之中。教材在讲述经济重心南移时,既提到“六朝时期江南开发”,也强调“明清江南市镇经济繁荣”,但未对“江南”作明确定义。上述现象最能说明( )A、历史概念的界定须采用现代地理标准 B、历史研究的价值在于还原客观真实 C、区域史研究应完全脱离行政区的限制 D、历史空间概念具有时代性和建构性

-

11、下表为第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化表,该表反映出( )

经济部门

年份

美国

联邦德国

日本

农业

1950年

12.2%

23.2%

50.7%

1990年

2.8%

5.1%

7.2%

工业

1950年

34.7%

42.2%

22.2%

1990年

25.8%

40.5%

33.6%

服务业

1950年

48.9%

32.4%

26.6%

1990年

71.4%

54.4%

59.2%

A、美日德三国工、农业的就业人口比重均呈下降趋势 B、20世纪西方国家从事服务业的人口数量均有所增长 C、二战后发达国家产业结构随生产力发展出现新变化 D、90年代主要资本主义国家中间阶层的人数趋于稳定 -

12、美国外交官、历史学家乔治·凯南在1946年的日记中写道:“要与苏联对抗,我们必须开展一场政治战争,一场为了特定目的而进行的消耗战。我们现在处于一个特殊的位置,既不得不预防自身可能遭受的致命打击,又不希望自己的对手遭受致命打击。”据此推知( )A、美国退出世界反法西斯同盟 B、美国对外政策由大国合作转为对抗 C、两大阵营已由敌对走向缓和 D、美苏两极格局建构了长期稳定时局

-

13、学界对于拿破仑的评价不尽相同。肯定者视其为“资产阶级革命的捍卫者”和“现代欧洲的缔造者”,认为其军事与政治遗产深刻塑造了19世纪的世界格局;批评者则谴责其独裁统治与侵略行径,认为其称帝行为背叛革命理想。能为前者提供佐证的是( )A、《人权宣言》提出人民主权原则 B、《民法典》确立了现代民法体系 C、直接摧毁了欧洲大陆的封建制度 D、实行帝制且率军入侵其他国家

-

14、伏尔泰在其作品《风俗论》中写道:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用……如果在这种行政制度下,皇帝要实行专断是不可能的。”由此推知,他理想的政治形态是( )A、“开明君主”治理国家 B、三权分立,相互制衡 C、“主权在民”暴力革命 D、间接选举,民主共和

-

15、在中世纪的西欧,有一种称为“誓忠礼”的庄园仪式。封臣跪在封君的面前,双手放在封君的手掌中间,宣誓效忠自己的主人。封君则将一捆树枝或者一把泥土送给封臣,进而结成封君封臣关系。这说明封君封臣制( )A、是社会稳定与商品经济产物 B、呈现以土地为纽带的契约关系 C、依赖血缘形成牢固宗法联系 D、体现出较强的国家及主权意识

-

16、下图为某一帝国的疆域及对外交往线路图,有关该帝国的说法,正确的是( )

A、首次建立横跨欧亚非三洲的庞大帝国 B、将中国造纸术、印度数字传至欧洲 C、在统治帝国期间大规模推广希腊文化 D、在4世纪末将基督教奉为帝国国教

A、首次建立横跨欧亚非三洲的庞大帝国 B、将中国造纸术、印度数字传至欧洲 C、在统治帝国期间大规模推广希腊文化 D、在4世纪末将基督教奉为帝国国教 -

17、自2024年7月始,全球最大规模的古埃及文物出境展——“金字塔之巅:古埃及文明大展”在上海博物馆持续展出。作为中埃政府首次正式合作的文化交流项目,其展品囊括了788件来自埃及的珍贵文物。观众可在展览中看到( )

A、①② B、①③ C、②③ D、②④

A、①② B、①③ C、②③ D、②④ -

18、改革开放是决定当代中国命运的关键一招。下列举措按出台先后排序正确是( )

①国营企业推行承包经营责任制 ②设立4个经济特区

③制定三步走的现代化发展战略 ④加入世界贸易组织

A、①②④③ B、①③②④ C、②①③④ D、②④①③ -

19、下表为新文化运动期间出版的部分期刊。据此可知( )

期刊名称

创刊时间

出版地点

办刊宗旨

《青年杂志》

1915年

上海

勉励青年崇尚自由、进步、科学,要有世界眼光,要讲求实行和进取

《每周评论》

1918年

北京

主张公理,反对强权

《湘江评论》

1919年

长沙

宣传最新思潮

《新妇女》

1920年

上海

反映各阶层妇女生活,讨论各种妇女问题

A、知识分子成为革命领导者 B、期刊关注国民的思想改造 C、国人办刊遍及全国各地区 D、妇女的地位得到极大提高 -

20、时任美国国务卿葛礼山在一场战争后示意中国驻美公使杨儒,如果清政府特意拖延和平条约之批准,将面对“更大规模之战争……其结果,清国终将不止于失掉辽东,犹恐失去较此更为广大之领土”。这场战争导致( )A、鸦片贸易实现合法化 B、东交民巷划为使馆区 C、杭州增开为通商口岸 D、湘淮系官僚集团崛起