相关试卷

-

1、如表为1950-1957年我国农业合作化的发展演变情况(单位%)。据此下列说法正确的是( )

年份

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

参加互助组合作社的农户占总农户的比重

10.7

19.2

40.0

39.5

60.3

64.9

96.3

97.5

其中:生产互助组

10.7

19.2

39.9

39.3

58.3

50.7

__

__

初级合作社

__

__

0,1

0.2

2.0

14.2

8.5

1.3

高级合作社

__

__

__

__

__

__

87.8

96.2

A、农村土地政策的演变具有渐进性 B、本质是农民私有土地的联合使用 C、土地改革与农业合作化齐头并进 D、生产关系不适应生产力发展水平 -

2、在中国古代社会,“人丁”系制度性词汇,具有社会和自然的双重属性。如表是清代部分时期“人丁”一词在《清实录》中出现次数的统计。据此可以推知( )

时期

出现次数

次/年

康熙朝

120

1.97

雍正朝

46

13.54

乾隆朝

64

1.07

嘉庆朝

10

0.40

A、社会结构出现根本变革 B、传统经济内部萌发的新因素受益 C、自然经济解体步伐加速 D、人地矛盾激化推动土地制度变革 -

3、明嘉靖年间《祁门县洪氏祖产规约》分别对“盗砍坟林小柴”的违约者和“捕获之人”作出“罚银五分”“责十五板”的处罚和给予后者砍伐者工具的奖励规定。清嘉庆年间祁门环砂村订立了“养山合墨文约”,在获得批允后,将所立文约以官府“告示”的形式连同官府的批示“永禁文约”一并刊刻于碑石之上。材料说明明清时期( )A、儒家思想渗透基层教化 B、礼法结合向基层渗透 C、乡约在逐渐与法律合流 D、乡约能维护君主专制

-

4、西周和春秋时期,“相”为礼宾之官。战国时期,“(相)列百官之长,要百事之听,以饰朝廷臣下百吏之分,度其功劳,论其庆赏,岁终奉其成功以效于君”。“相”的变化反映出( )A、贵族政治的确立 B、君主集权的增强 C、选官标准的提高 D、等级制度的消亡

-

5、距今约4500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、“天文台”、祭天遗迹等;距今约4300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )A、社会具有较强的组织能力 B、中华文明呈现统一性特征 C、区域经济文化交流较频繁 D、进入早期国家的形成时期

-

6、阅读材料,完成下列要求。

新年画运动

年画是中国传统民间美术形式,内容大多是平安吉祥、福禄寿喜,但也有较多封建迷信色彩。1949年,《人民日报》发表中央人民政府文化部《关于开展新年画工作的指示》,发出了“新年画运动”的号召。

材料一:……新年画应当宣传中国人民解放战争和人民大革命的伟大胜利,宣传中华人民共和国的成立,宣传共同纲领,宣传把革命战争进行到底,宣传工农业生产的恢复与发展。在年画中应当着重表现劳动人民新的、愉快的斗争的生活和他们英勇健康的形象。

——摘自《关于开展新年画工作的指示》,人民日报,1949年11月23日

材料二:一九五零年新年画创作奖金获奖者名单

甲等奖

农民参观拖拉机、劳动换来光荣、毛主席大阅兵。

乙等

奖

劳模会见云主席、新中国的儿童、我们的

老英雄回来了、庆祝中华人民共和国成

立、读报图、欢迎苏联朋友、创造新纪

录、支援前线图

丙等

奖

中华人民共和国开国典礼阅兵式、四季生

产图、人人敬爱毛主席、建政权,选好

人、减租说理、好副业、支援前线、新中

国的歌声、庆祝胜利努力生产、河伯娶妇

(故事画)、城乡互助物资交流、提高文

化、新疆代表向毛主席献礼、人畜两旺

——据《中央人民政府文化部颁发一九五零年新年画创作奖金》,人民日报,1950年4月

邓澍1951年创作的新年画《保卫和平》(又名《和平签名》);中国年画创作评奖一等奖。

提取材料中的信息并结合所学知识,写一篇新年画运动的历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文。)

-

7、阅读材料,回答问题。

材料:

“美好年代”

19世纪晚期至一战爆发前,法、英、美、俄等主要资本主义国家政局相对稳定,社会各个领域迅速发展,被西方一些学者称作为“美好年代”。但是,另外一些学者对此表示反对,认为“美好年代”与事实不符。

“美好年代”中的巴黎

时间

事件

1872

巴黎人口达到185万

1874

麦克马洪作为第三共和国第一任总统入住爱丽舍宫

1875

巴黎歌剧院正式开放

1879

在巴黎安装第一个电话系统

1883

成立第一所女子高中——菲妮罗高中

1884

法律强制要求街道安设垃圾桶

1885

市议会允许妇女在巴黎医院担任实习生

1889

出版第一本电话簿;博览会参观人数达到2500万人

1895

第一家老佛爷百货开业

1897

第一座电影院开业

1900

第二届夏季奥运会开幕;地铁1号线开通;法律通过允许妇女从事法律工作

1905

第一个地下公共厕所在玛德莲广场开放

1906

巴黎人口达到272万

1907

第一位女士获得在巴黎开出租车的执照

1909

巴黎建造第一条汽车单行道

1912

巴黎举办第一届世界网球锦标赛

——据滕子辰《“美好年代”巴黎的城市改造》

(1)、巴黎是如何体现法国“美好年代”的?(2)、你能从哪些角度去证明“美好年代”与事实不符?请举例说明。 -

8、下表所列为美国不同时期的语言战略。该表反映了( )

时间

语言战略

20世纪50年代

美国教育经费大增,俄语和东欧研究成为政府支持重点

20世纪80年代

美国政府特别重视日语、汉语及其相关研究

21世纪初

阿拉伯语普什图语等中东语言成为最重要的战略语言

A、经济全球化发展 B、旧国际格局的瓦解 C、国际形势的变化 D、文化多样性的挑战 -

9、下图为1919年8月30日美国《芝加哥论坛报》专栏记者凯里·奥尔发表于该报的漫画《后视图》。漫画意在揭示( )

漫画中威尔逊正在指挥合唱“持久和平”(EverlastingPeace),而合唱团成员的裤兜里都藏着左轮手枪,自左往右合唱团成员枪柄上分别写有:日本院觎亚太(PacificControl);英国关注海权(BritishFleet);法国重提美法同盟(FrancoAmericanAlliance);意大利期待领土扩张(GreaterIaly)

A、国联难以促成世界和平 B、美国无力担当世界领袖 C、实力强弱决定国际格局 D、列强之间矛盾难以调和 -

10、如下图是中国在1876—1880年间钢铁进口量变化示意图。这一变化主要是由于( )

A、民间设厂限制的放宽 B、清朝政府的国防建设 C、收回权利运动的推动 D、列强侵华方式的转变

A、民间设厂限制的放宽 B、清朝政府的国防建设 C、收回权利运动的推动 D、列强侵华方式的转变 -

11、从历史上治乱兴衰规律中汲取智慧,对于更好地治国理政具有重要意义。阅读材料,完成下列要求。

材料一:上(唐太宗)与群臣论止盗,或请重法以禁止,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

——司马光《资治通鉴》

材料二:唐初统治者在隋制基础上完善了三省六部制,为唐前期的繁荣提供了政治制度保证。隋朝确立的科举制,在唐朝得到进一步的发展,起到了抑制门阀、选拔赛庶的作用,成为唐朝兴盛的人事保证。唐初继续实行均田制,抑制土地兼并,扶植自耕农,并在此基础上推行租庸调制,从而提高了农民的生产积极性,减轻了农民的徭役负担,促进了唐前期社会生产的恢复与发展。

——《简明中国历史读本》

(1)、据材料一概括唐太宗的治国主张及其实施效果?(2)、材料二涉及唐朝一系列的制度,以赋税制度为例,结合所学指出唐朝中后期的制度调整,其征税的主要标准有什么重大变化?这一变化体现了国家政策的什么趋势?(3)、综合上述材料,你从唐朝的治国理政中可以汲取哪些经验? -

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二:唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令将其处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿,而许杀之,既知不可,而置之以法,此乃忍小忿而存大信。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“朕法有所失,卿能正之,朕复何忧也!”

——摘编自[唐]吴兢《贞观政要》

(1)、根据材料一指出,与汉朝相比,唐代丞相制度的新变化及这一变化的作用。(2)、根据材料二,概括该故事实质上所反映的权力冲突。并结合所学知识指出,唐初君主的权力主要受到哪些方面的制约? -

13、从唐代开始,中国的饮茶习俗就传入日本。明代,日本形成独具特色的茶道。“和、敬、清、寂”被称之为日本“茶道四规”。和、敬是处理人际关系的准则,通过饮茶做到和睦相处;清、寂是指环境气氛,要以幽雅清静的环境和古朴的陈设,造成一种空灵静寂的意境,给人以熏陶。“茶道四规”说明日本茶文化( )A、是社会等级地位的体现 B、在世界上处于领先地位 C、完全借鉴中国的饮茶文化 D、蕴含儒家和佛教思想精神

-

14、大量的文献记载表明,历代帝王、当朝皇帝、良臣功将、历史圣贤等人物是唐代肖像画的重要内容。这种肖像画主要被创作图形于凌烟阁、大明殿等殿阁的壁面上以供众人观瞻。除此以外,皇帝还经常命画师将受到赐封的功臣写真画于宗庙之壁以示表彰。这表明当时( )A、绘画的政治性功能凸显 B、士人群体不断发展壮大 C、文化的世俗化趋势增强 D、绘画技法逐渐走向成熟

-

15、《资治通鉴》卷226这样概括两税法的征收办法:“炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”据此材料,无法得出的结论是( )A、先以支出定赋税总额,再分配各地征收 B、主户和客户都编入现居州县的户籍 C、按田亩征收地税,按人丁征收户税 D、取消租庸调和一切杂税、杂役

-

16、“在唐代,皇帝的出令都受到明确的规制。制敕由中书省负责,皇帝不能径自制敕。中书省若认为‘词头’(即皇帝的诏书要点)不妥,可以封还,要求另发‘词头’。中书省草拟制敕以后,交门下省复核。门下省如果有异议,可以封还重拟。没有中书出书、门下复核,皇帝是不能发布合法诏敕的。”关于古代这种国家机构的设置产生的效应,下列评述中不正确的是( )A、各部门之间互相牵制与制衡,导致了行政效率降低 B、各部门分工合作,有利于责任明确,提高了行政效率 C、中书、门下省的设立,对皇权有一定的制衡作用 D、各部门权力分散,实质上有利于皇权集中

-

17、唐代前期,统治者针对北部边疆少数民族聚居区众多,在边缘诸州设置许多都督府、州来妥善安置之,“形成了拥有中华文化的中国与非汉文化的周边民族共存这一帝国的双重构造体制”。这说明,“双重构造体制”( )A、强化中央对边疆的直接控制 B、消除了边疆地区的分裂隐患 C、增强了华夏民族的文化认同 D、利于边疆地区的稳定和发展

-

18、图1、图2分别是唐代618-755年和756-907年两个阶段的进士籍贯分布图。从图1到图2的变化可以用来说明 ( )

图1 图2

A、大运河的开凿导致了北方急剧衰落 B、经济发展增强了南方政治影响力 C、中国的文化中心已转移至江南地区 D、科举制对江南地区的歧视与打压 -

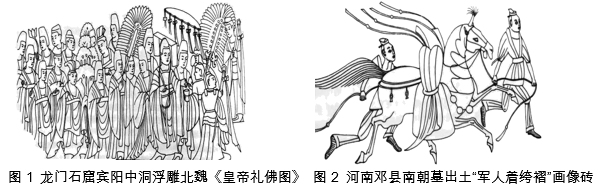

19、图1、图2为南北朝时期的文物图片,由此可知 ( )

A、北魏汉化改革彻底 B、华夏认同观进一步发展 C、胡服更具有实用性 D、民族交融助推服饰变迁

A、北魏汉化改革彻底 B、华夏认同观进一步发展 C、胡服更具有实用性 D、民族交融助推服饰变迁 -

20、东晋南朝时期,游牧民族开始了农耕定居生活,五谷杂粮与菜蔬进入了他们的生活,并吸收了汉族精细的加工方法,而汉族的传统饮食结构也得以改变,肉类食物的比重大大增加,加工方法也更多样。这一变化主要是因为 ( )A、北方汉族人口大量南迁 B、统治者汉化政策的推动 C、民族迁徙促进文化交融 D、经济发展南北差异消失