相关试卷

-

1、据图1可知,中国古代的法律建设( )

图1中国传统王朝法律沿革简图

A、有效地维护了大一统的政治局面 B、体现了文明在传承中发展的规律 C、推动了民族之问平等关系的实现 D、很大程度上受到儒家伦理的影响 -

2、辽圣宗于1007年营建中京大定府。宋朝使节路振在《乘轺录》中记载辽中京“幅员三十里”,王曾则记述该城方圆“四里许”。1956年,内蒙古文物工作队对辽中京遗址进行了勘探和试掘,结果证明该城周长约一万五千米。这说明( )A、实物史料价值低于文献史料 B、文献史料难以还原历史的真相 C、考古发现可以验证文献史料 D、记录者的立场影响历史的记述

-

3、有学者认为,曹魏时期开始推行的户调制来源于汉代推行的口赋、算赋制度。它一改口赋、算赋按人头征收货币的方式,而是将民户按资产分为九等,以户为单位征收绢编等实物。曹魏的户调制( )A、减轻了国家对个人人身的支配 B、促进了商品经济的发展 C、改变了以人丁为主的赋税制度 D、保障了小农的生产时间

-

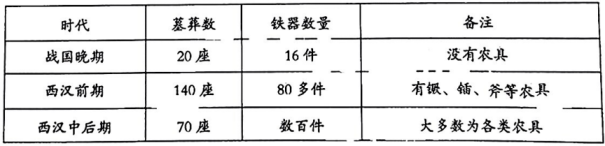

4、表1为“西南夷局部地区(今贵州省)墓葬出土的中原铁器数量统计概况”。这说明这一时期( )

表1

A、个体劳作方式在边疆逐渐确立 B、南方丝路助推冶铁技术的传播 C、中原文化呈现出较强的包容性 D、西南夷的生产力水平有所提升

A、个体劳作方式在边疆逐渐确立 B、南方丝路助推冶铁技术的传播 C、中原文化呈现出较强的包容性 D、西南夷的生产力水平有所提升 -

5、金文族徽是商代以来的家族组织名号,常见于商周青铜器。西周时,殷商遗民在被分封给各诸侯国时仍可以使用原有的族徽,今考古发掘证明一个叫冉族的殷商遗民的金文族徽在河南洛阳,陕西长安、宝鸡、凤翔,山东临朐,湖北荆州等地均有较多数量的出土。据此可知,西周时期( )A、华夏族群认同意识有所增强 B、分封削弱了殷商大族的势力 C、青铜器制作的地域特色鲜明 D、宗法制巩固了周王室的统治

-

6、阅读材料,完成下列要求。

材料一:

自17世纪起,大批旅游图册的出版与热销帮助欧洲人建构了相对系统完整、全面清晰的“中国图像”,成为欧洲人了解中国的窗口,满足了欧洲人对神秘东方的好奇心。此外,随着印刷技术的发展成熟与时尚资讯的迅速传播,时装版画也成为欧洲人了解东方与世界服饰文化的平台。“18世纪英国的乔治时代,即使在偏僻的乡村杂货店中,也能买到东方缎带等一些时髦的奢侈品。”东西方服饰贸易出现了繁盛局面。来自异域的新鲜生活信息与时尚潮流资讯伴随着借助海洋贸易流入的大量东方服饰纺织品向西方扑面而来,冲击着西方传统的服饰纺织文化与相应的“衣冠之制”。

——摘编自宋炀《17—18世纪东方国家外销服饰纺织品与近代世界文化建构》

材料二:

随着18—19世纪英国产业革命的成功,清政府不断颁布的“禁海令”对于正处在世界范围的经济扩张高潮中的英国人来说显然是一种障碍。1791年,英国对从中国进口的瓷器、漆器施行严格的高额关税,很明显就是为了遏制中国商品对英国本土企业的冲击。在此情况下,英国政府便向中国皇帝派出了第一个使节,说明此时清廷“禁海令”已然不仅仅是海上商业贸易层面的事了,已上升到国家政治层面,中英双方的冲突也在所难免了。

——摘编自胡良益、潘天波《清代海上丝路漆器文化外溢:贸易、想象与环流》

(1)、 根据材料一并结合所学知识,分析17-18世纪东西方服饰贸易繁盛的原因以及影响。(2)、根据材料二,指出中英冲突的实质,并结合所学知识对其进行评析。 -

7、阅读材料,完成下列要求。

材料一:

1965年的农业科学实验工作会议推动了农业科学实验运动向科学研究的方向发展,会议要求大力发展板田,把农业生产中迫切需要解决的关键技术问题提交给农业科学研究部门。当时的主流观点认为,农业科学实验运动不但可以促进农业生产,还可以消除农民心中科学的神秘感,“破除资产阶级和少数人对知识的垄断”“摆脱指挥生产的盲目性和摆脱催收催种的被动状态”。群众性科学实验的推广成为农村干部的主要工作内容。1965年,全国农技推广站职工达76560人,70%的农技人员都深入基层大办板田。1966年,农业科学部门参与的样板田近1000个,在样板田长期蹲点的农业科学研究人员约占全国农业科学研究人员总数的四分之一。

——摘编自刘洋、周嘉惠《20世纪五六十年代群众性科学实验运动研究》

材料二:

自高标准基本农田建设于2012年全面启动以来,广东省政府采取落实建设资金,规范项目管理,奖惩并举等措施,积极推动项目建设。“十二五”期间,国家下达广东省高标准基本农田建设任务1510万亩,占全省基本农田保护面积的39.36%。实际立项1727.68万亩,超过国家下达任务的14.4%……从成效上看,开展高标准基本农田建设对于改善项目区耕地的灌溉与排水条件,整修田间道路与农田防护工程,促进粮食增产和农民增收等作用明显。

——摘编自仇大海、吴国华《广东省高标准基本农田建设的调查与思考》(2016年1月)

(1)、 根据材料一、二并结合所学知识,分别概括全面建设社会主义时期与中国特色社会主义新时代农业建设的历史背景。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,归纳新中国农业发展的历史经验。 -

8、阅读材料,完成下列要求。

材料:

图一《考工记》中的宫城规划示意图

图二春秋战国时期齐国都城临淄平面图

——摘编自薛凤旋《中国城市文明史》

(1)、 根据材料并结合所学知识,分别指出图1和图2中城市布局的特点。(2)、根据材料并结合所学知识,阐述城市在承载中国古代的价值观、制度和器物三个层面文明的表现。 -

9、1949-1952年,我国开展了以环境卫生清洁大扫除为中心的卫生运动;1952-1954年,我国开展了以反美细菌战为中心的爱国卫生运动;1955年以来,“除四害”成为新的爱国卫生运动的中心。由此可知,这些运动( )A、服务于精神文明建设 B、带有明显群众性特征 C、满足了群众医疗需求 D、完善了我国卫生体系

-

10、下图所示为2007-2011年世界航空运输业经营利润率的变化情况。据此可知( )

A、金融危机冲击世界航空业发展 B、拉美国家经济安全性最高 C、航空运输方式受欢迎程度下降 D、世界各大洲经济联系减弱

A、金融危机冲击世界航空业发展 B、拉美国家经济安全性最高 C、航空运输方式受欢迎程度下降 D、世界各大洲经济联系减弱 -

11、1895-1911年,中国一度出现铁路建设潮。新建的8200公里铁路里程中,中国人投资自建的铁路里程有1200公里,只占14%;而高达40%的铁路里程依靠外国贷款才得以兴建。这说明当时的铁路建设潮( )A、满足了洋务企业需要 B、主要由列强资本输出驱动 C、缘于清末新政的推行 D、利于我国铁路主权的回收

-

12、元朝初期,政府在全国设立诸站都统领使司管理全国驿站,后来将其改组为通政院。通政院下设立大都、上都、江南三个分院,分别管理大漠、中原和南方的交通。每一个驿站都有专门的站户负责管理,当时全国站户总数在30万以上。这( )A、有利于巩固国家的统一 B、消除了民族间发展差距 C、实现了南北经济的平衡 D、旨在促进商品经济发展

-

13、下表所示为1959-1963年我国城市化率。这种变化趋势的出现主要是因为( )

时间

城市化率

1959年

18.41%

1960年

19.75%

1961年

19.29%

1962年

17.33%

1963年

16.84%

A、中共八大的胜利召开 B、“四个现代化”的提出 C、国家对国民经济的调整 D、人民公社化运动的影响 -

14、20世纪90年代以来,进入发展中国家的跨国公司数量急剧增加。截至2001年,跨国公司占据着全球技术交易总量的80%、全球研发投资的90%、全球高新技术的95%。这( )A、促进了区域经济集团化持续发展 B、提升了发展中国家经济影响力 C、反映了国际生产分工体系的出现 D、加剧了世界经济的不均衡发展

-

15、1921年列宁在俄共(布)第十次代表大会上指出,征税以后的全部余粮,农民可以自由周转,并且可以发展小私有经济。他认为这种小私有经济“也就是资本主义的发展,这是无可争议的真理”,“而这种发展在有着千百万小生产者存在的条件下是不可避免的。”由此可见,列宁( )A、主张建立资本主义经济模式 B、极力维护农民根本利益 C、基于苏俄国情发展国民经济 D、否定了农业集体化模式

-

16、《古红海环航记》记载:“公元初阿拉伯人输出到东非的货物,主要是穆扎(当时阿拉伯南部的一个城镇)制造的长矛、战斧、短剑以及各类玻璃制品,同时,阿拉伯人还向非洲一些港口输出大量的酒类及一些小麦。”阿拉伯人购入的东非产品有“大量的象牙、犀角和龟板,此外还有一些椰子油”。这一现象( )A、反映出非洲社会生产力的落后 B、体现了亚非之间的经济贸易交流 C、说明阿拉伯商人热衷中介贸易 D、加速了阿拉伯帝国对外扩张进程

-

17、近些年来,中、美、日、欧等国家和地区在角逐人工智能技术制高点的过程中,难免存在矛盾与利益摩擦。这刺激了各国人工智能科学家、工程师们竭力为本国利益去做出前沿高端的成果,在历史“合力”中谱写人工智能新时代。这说明( )A、人工智能技术水平决定国家的发展前途 B、国际关系恶化根源于人工智能竞赛 C、国家科技水平集中体现在人工智能领域 D、人工智能研究竟赛蕴含着家国情怀

-

18、《周礼·考工记》记载,先秦时期官府手工业分制造木器、铜器、玉器、陶器和染色等不同工种,此外,先秦时期的青铜制品除贵族所用的礼器、乐器、铜镜之外,还有数量较多的各种兵器和货币。据此可知,先秦时期( )A、生产力进步促进手工业发展 B、手工业门类多样且发达 C、民营手工业生产发展较缓慢 D、手工业的规模不断扩大

-

19、下表所示为二战后影响美国粮食输出的若干事件。美国针对这些事件的反应( )

事件

相关影响

马歇尔计划的提出

美国向西欧运送农产品的同时,对受二战破坏更大、民生更为艰辛的东欧国家提出附加苛刻政治条件的粮食援助计划

第四次中东战争爆发

1974年,美国通过“杰克逊一瓦尼克修正案”,以削减粮食等供应相威胁,要求苏联在中东问题上让步

苏军入侵阿富汗

1980年,美国总统卡特决定对苏联采取部分粮食禁运

A、不利于世界粮食的有效供给 B、旨在实现农场主利益最大化 C、使其丧失粮食出口大国地位 D、基于自身粮食生产技术优势 -

20、据史料记载,清朝某一时期直隶、山西、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、广西、湖北、湖南、河南、安徽、江西、福建、浙江、江苏、山西等20多个地区已经种植玉米。这一时期最早可能出现在( )A、顺治时期 B、康熙时期 C、乾隆时期 D、道光时期