相关试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

材料 著名历史学家戴逸说:“人们之所以重视历史科学,也因为他们带着现实中的迷惘和困惑,不得不求助于历史,寻求比较正确的答案。一个民族,如果忘记了过去,就不能正确地面对现在和未来。”

根据材料,围绕“历史与现实”,从道路选择、制度建设、文化传承中任选一个角度,自拟论题,并结合近现代史进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

-

2、1956年美国驻亚洲国家宣传官员会议指出“在亚洲人中培养这样一种更强烈的意识,即国际共产主义威胁亚洲国家和个人的利益”。此后便开展了“中国报道项目”。20世纪60年代初,该项目全面升级,实施范围扩展到了第三世界其他地区。这一转变( )A、源于中国外交打开了新的局面 B、深受中美两国外交政策影响 C、说明发展中国家政治力量壮大 D、推动了冷战中心地区的转移

-

3、17世纪的英国农村,地主把土地租给资本家建立大农场,农场主雇用工人,通过使用人造肥料、改良农业工具、改善轮作制等方式,使农业产量大幅提高;到18世纪中期,深刻的土地革命改变了农村的阶级结构和整个农业体系。这些变化( )A、导致了圈地运动的发生 B、为工业革命创造了条件 C、奠定了议会制度的基础 D、表明议会改革势在必行

-

4、1951年11月,中央军委整编工作会议就海军建设计划做出的决定指出:一要缩小,二要推迟。会后,海军将三年计划改为《海军五年建设计划》,并大大减少了购置舰艇、飞机等装备的数量,缩小了部队基础建设规模。这些举措( )A、折射出国际斗争局势的严峻 B、旨在为“一五”计划积累资金 C、适应了社会主义建设的需要 D、体现出我国自造舰艇的决心

-

5、20世纪40年代,中国共产党重视合作社的建设。下表为截至1945年山东省合作社统计表。由此可见,山东根据地( )

地区

胶东

鲁中

鲁南

滨海

渤海

合计

社数(个)

2616

1024

993

378

115

5126

社员数(人)

963299

258988

98528

80000

44058

1444873

股金数(元)

44001946

10834487

4501198

5000000

5086603

69424234

A、粉碎了敌人的经济封锁 B、实现了农业生产的近代化 C、发展了社会主义公有制 D、探索了大工业发展的模式 -

6、《南京条约》签订以后,清政府在谈判具体细则时坚持以下原则:(一)在商业和私人交往方面让步,用贸易特权和友谊去收买外国的好战分子;(二)乞求于文明的等级制礼貌行为以及中国的整个文化优越感来设置各种限制。由此可知,清政府( )A、以维护国家利益作为基本原则 B、维护传统意识形态 C、成为帝国主义统治中国的工具 D、力图弘扬中华文化

-

7、康熙二十二年(1683年),施琅在台湾府治(今台南市)筹办了台湾的第一所书院——西定坊书院,并规定“不许别创书院”。次年,随着台湾府正式设立,“不许别创书院”的禁令逐渐放宽,台湾的书院更如雨后春笋般纷纷出现,仅在康熙年间便有12所。由此可以推知( )A、书院教育新体系初步形成 B、文教兴盛益于政治稳定 C、儒学传统在台湾根基深厚 D、清朝文化政策走向封闭

-

8、国家制度的演变影响着传统中国的社会政治经济结构。阅读材料,回答问题。

材料一 西晋段灼在上晋武帝表中指出:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”

——《晋书.段灼传》

材料二 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

材料三 为了革除税收的弊病,增加国家的财政收入,并解决对藩镇的军事费用,建中元年(780年),杨炎向德宗建议实行“两税法”。两税法与租庸调不同,它“唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。”这样就多少改变了贫富负担赋税不合理现象。同时,贵族官僚和商人也要按财产纳税,扩大了纳税面,增加了国家的财政收入。

——白寿彝《中国通史》

(1)、材料一涉及的选官制度是什么?并结合所学简析其弊端。(2)、根据材料二并结合所学,概括唐代三省六部制的运行机制和主要特点,并分析其作用。(3)、根据材料三并结合所学,指出唐代中期赋税制度征收标准的变化,并简述这一制度的影响。 -

9、把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。阅读下面的诗歌,请你根据所学知识判断,该历史时期的阶段特征是( )

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

A、中华文明起源 B、国家产生和社会变革 C、政权分立与民族交融 D、社会繁荣与开放 -

10、(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣。”材料反映了( )A、太宗称帝后的傲慢心理 B、监察制度的残酷性 C、科举制有利于巩固统治 D、察举取士的虚伪性

-

11、605年,隋炀帝令宇文恺营建洛阳城,开凿通济渠和周围二百里的西苑,洛水横贯其间,规模宏大,后隋朝的政治中心从长安转移到东都洛阳。隋炀帝的做法( )A、加速了国家统一进程 B、缓解了关中地区经济压力 C、促进了民族交往交融 D、导致了外重内轻局面出现

-

12、据如表可知,魏晋南北朝时期( )

资料

资料出处

西晋“广州包带山海,珍异所出,一篮之宝,可贵教世”

《晋书》

南朝“(建康)小人率多商版,……市虚列肆,埒(等)于二京(长安、洛阳)”

《隋书》

刘宋时“荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全昊之沃……丝绵布帛之饶,覆衣天下”

《宋书》

A、江南城市经济得到发展 B、南北经济差距扩大 C、北民大量迁入南方地区 D、长途贩运贸易发达 -

13、东晋初,琅邪王氏当权,时称“王与马、共天下”,后有“庾与马,乱天下”“桓与马,争天下”“谢与马,安天下”,由此可知,东晋时期( )A、士庶之科有别 B、藩镇割据分裂 C、士族专权严重 D、皇权政治加强

-

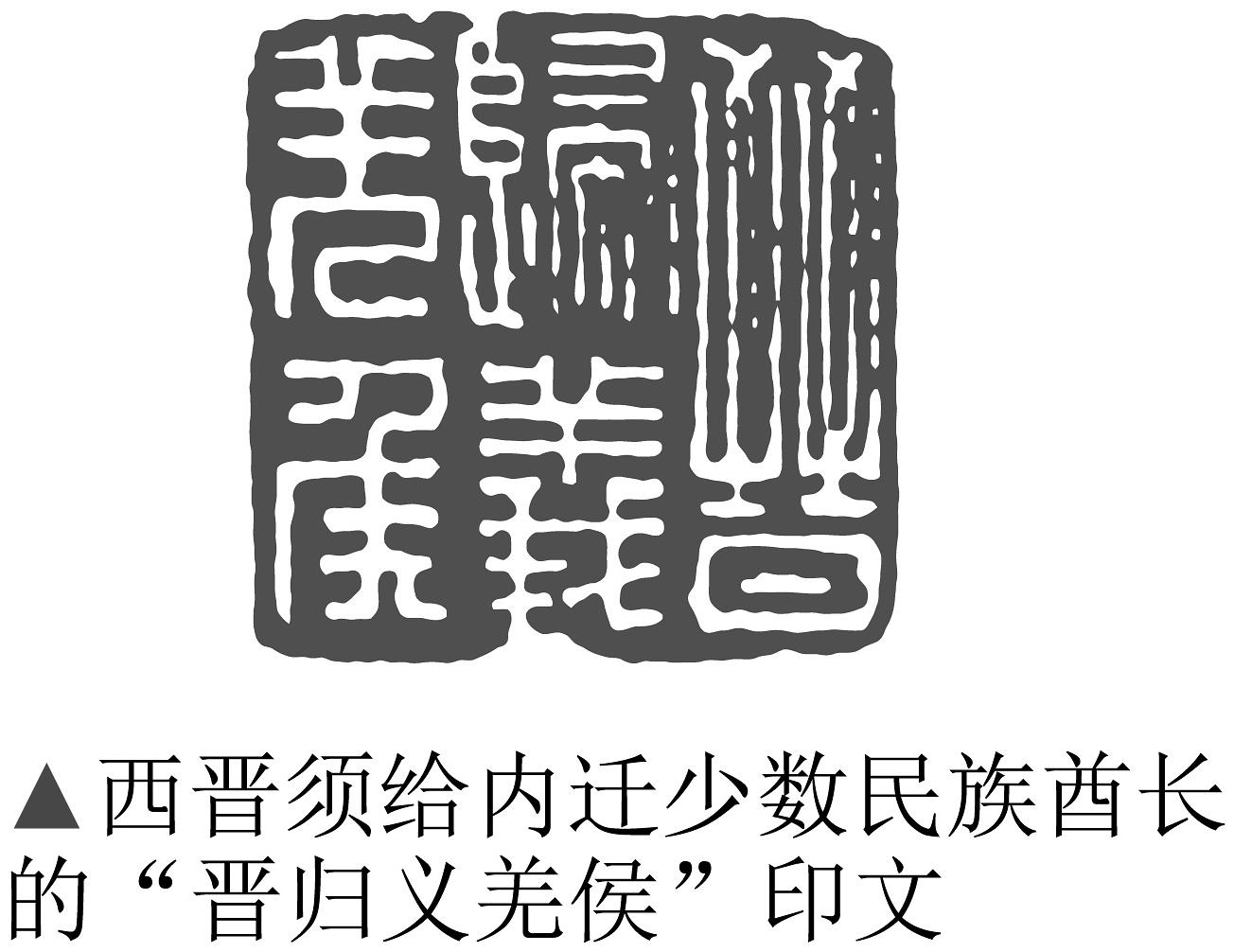

14、如图是西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文。据此可知,当时( )

A、羌族完成了内迁的历史进程 B、西晋时期民族交融趋势加强 C、内迁少数民族取代西晋政权 D、氐族建立的前秦统一了北方

A、羌族完成了内迁的历史进程 B、西晋时期民族交融趋势加强 C、内迁少数民族取代西晋政权 D、氐族建立的前秦统一了北方 -

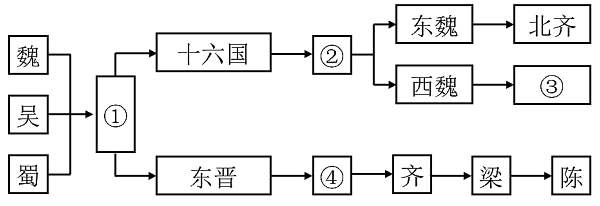

15、如图为三国两晋南北朝时期政权更迭示意图。其中序号与政权对应完全正确的是( )

A、①后汉②后周③北魏④宋 B、①后蜀②北魏③后周④隋 C、①西晋②北魏③北周④宋 D、①西晋②北汉③后周④隋

A、①后汉②后周③北魏④宋 B、①后蜀②北魏③后周④隋 C、①西晋②北魏③北周④宋 D、①西晋②北汉③后周④隋 -

16、入选中国“百年百大考古发现”的丝绸之路航线东端的广西合浦汉墓群约有100座墓出土了玻璃器。汉代,广西地处边陲,其文化科学技术都相对落后,唯独本地玻璃容器的制作水平高于中原,它们的成分更接近罗马玻璃。据此推断( )A、陆上丝绸之路正在逐渐走向衰落 B、国家统一推动民族文化的互鉴融通 C、海上丝绸之路是对外交往主要通道 D、中外存在跨区域的文化与技术交流

-

17、在中国历史上某种选官制度的影响下,士人间曾出现过一些奇怪的作风:一为久丧,有人守丧达二十余年;二为让爵,兄弟谦让;三为推财,家人互让。这种选官制度应为( )A、世卿世䘵制 B、察举制 C、九品中正制 D、科举制

-

18、仔细观察如图所示,与图信息对应朝代最有可能是( )

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、东汉

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、东汉 -

19、秦朝在中央设置了三公九卿(九卿部分官员职能见下表),由此可见秦朝的中央官制

官员

职能

奉常

宗庙礼仪和教育事务

典客

少数民族及外交事务

宗正

皇室事务

治粟内史

国家财政

少府

皇室财政

A、职分细化,制约皇权 B、官员冗余,政务繁杂 C、家国同构,皇权至上 D、选贤举能,唯才是用 -

20、《史记 ·苏秦列传》中描写到,临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博 蹋鞠者。临淄之涂,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。这( )

反映了战国时期齐国

A、变法推动了经济的繁荣 B、诸侯争霸战争更加激烈 C、封建土地国有制的确立 D、具备了完成统一的条件