相关试卷

-

1、某学者曾评价中国古代的一项制度,认为“这一变化影响到国家经济政策的许多方面,包括对土地兼并开始采取放任态度,重视丈量土地而轻视核实户口……一些小的附加税未完全囊括入内,政府仍有加重剥削的机会。”该制度最有可能是( )A、盐铁官营制 B、均田制 C、两税法 D、租庸调制

-

2、自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋,内迁的少数民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。其中在魏晋南北朝时期曾建立政权并统一北方的有( )A、匈奴、鲜卑 B、鲜卑、羌 C、匈奴、羯 D、氐、鲜卑

-

3、有学者将“内外服制”定义为:“商王对内服王畿实行直接统治与对外服实行间接统治相结合的行政制度”。该学者意在强调,“内外服制”( )A、实现了中央对地方的有效控制 B、实现了商王权力的高度集中 C、推动了商朝国家机构发展完善 D、扩大了商朝文化的辐射范围

-

4、下面是某同学关于中国古代科技文化史整理的笔记,其中表述正确的是( )

A

僧一行

西晋人,绘制《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法。

B

孙思邈

东汉人,完成《伤寒杂病论》,全面总结历代和当时的医药学成果。

C

王祯

元朝人,编撰《农书》,集北方与南方的农业技术于一体。

D

郭守敬

明朝人,编写了《天工开物》系统总结了中国古代工艺学的相关知识。

A、A B、B C、C D、D -

5、雍正即位之初,曾感慨“耳目不广,见闻未周,何以宜达下情,洞悉庶务?”因此他钦定了一套规章,自缯折、装匣、传递,到批阅、发回本人,再缴进宫中,都有一定程序,不允紊乱。以下关于该制度表述不正确的是( )A、强化了对官僚机构的控制 B、加强了清朝的君主专制 C、推动了中枢秘书机构变革 D、提高了行政决策的效率

-

6、如图为《坤舆万国全图》(摹本)。根据图片,以下说法正确的是( )

A、准确的反映了世界地理情况 B、传播了西方科技文化知识 C、根据中国天圆地方理念绘制 D、受到中国士大夫广泛欢迎

A、准确的反映了世界地理情况 B、传播了西方科技文化知识 C、根据中国天圆地方理念绘制 D、受到中国士大夫广泛欢迎 -

7、成吉思汗效仿中原的驿传制度设立站赤,元朝建立后在全国遍设站赤以便“通达边情,布宜号令”。据此可知,元朝建立站赤制度是为了( )A、巩固统一多民族国家 B、推动地区间商贸往来 C、促进中外文化的交流 D、消灭内陆的割据势力

-

8、下列选项中史实与结论对应正确的是( )

史实

结论

A

自晋宋以来“长江以北尽是夷狄”

三国两晋南北朝民族矛盾始终尖锐

B

宋朝出现了“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的现象

宋代社会门第观念淡化

C

辽朝“以国制治契丹,以汉制待汉人”

辽政权就此断绝了与中原王朝的交往

D

明成祖时设立内阁替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见

明朝设立内阁有效地削弱了专制集权

A、A B、B C、C D、D -

9、朱熹在《大学章句》中说,人的本心“虚灵不昧,以具众理而应万事”,“但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏”,基于此,他主张( )A、个性自由 B、存天理,灭人欲 C、格物致知 D、发明本心,致良知

-

10、北宋政府曾与北方某少数民族政权达成协议:“谨致大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银一十万两,更不差使臣专往北朝,……各守疆界,两地人户,不得交侵”。材料中“北朝”政权最有可能是( )A、西夏 B、金朝 C、辽朝 D、元朝

-

11、五代时期中原政权更迭频繁,宋朝采取措施强化中央集权,维护政权稳定,下列表述正确的是( )A、州增设通判,与知州彼此制约 B、中央派文官出任地方各州郡守 C、设提点刑狱司统管地方的财政 D、三司使掌统兵与“三衙”分权

-

12、中国古代各朝代都是通过特定的社会制度实现社会治理,下列材料所反映的社会制度属于同一朝代的是( )

①“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。”

②“初,三省长官议事于门下省之政事堂。”

③“惟以资产为宗,不以丁身为本。”

④“进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。”

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

13、唐朝是中国历史上最值得骄傲的朝代之一、文化繁荣,国力强大。下列事件发生在唐朝的有( )

①开创“贞观之治” ②“郑和下西洋”

③遣文成公主入藏 ④白莲教攻入皇宫

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

14、魏晋南北朝时期北方人民以永嘉之乱、淝水之战等事件为契机大规模南下,北方人民到达南方后,大都举目无亲,出路之一便是依附早先来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。据此可知,魏晋南北朝时期的北民南迁( )

①受到重大政治事件推动 ②加强了南方的集权统治

③推动了江南经济的开发 ④有利于士族势力的发展

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

15、贾谊《过秦论》载:“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱……胡人不敢南下而牧马”,下列关于秦长城的表述正确的是( )A、彻底解决北方游牧民族的南下威胁 B、在楚、赵、燕已有长城基础上建造 C、得益于统一的中央集权国家的建立 D、使得现代中国的版图得以基本定型

-

16、《史记·商君列传》中记载,“(秦孝公)以卫鞅为左庶长,卒定变法之令,而令民父子兄弟同室内息者为禁。而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。”这一“变法之令”有利于( )

①促使井田制度开始瓦解 ②推动贵族政治持续发展

③推行县制加强中央集权 ④拆大家庭为个体小家庭

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

17、“在他看来,人天生具有的只是身体的欲望和能力,并不存在生而具有的善性,唯一的出路就是赋予礼义法度以强制性。正是由于这个原因,他在重礼的同时,非常强调法的重要性。”材料中“他”最有可能属于( )A、儒家 B、法家 C、墨家 D、道家

-

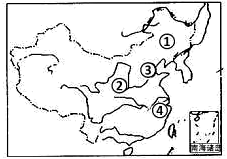

18、如图是我国新石器时代部分文化遗址分布图。下列关于图中所示文化遗址①②③④的表述正确的是( )

A、①处出土大量彩绘陶器,以水稻为主要作物 B、②处代表器物为蛋壳陶,开始群居并使用火 C、③处出土大量精美玉器,最早种植农作物粟 D、④处居民掌握了种植水稻、养蚕缫丝的技术

A、①处出土大量彩绘陶器,以水稻为主要作物 B、②处代表器物为蛋壳陶,开始群居并使用火 C、③处出土大量精美玉器,最早种植农作物粟 D、④处居民掌握了种植水稻、养蚕缫丝的技术 -

19、阅读材料,按要求作答。

材料 宋朝立国后,为防止唐末五代藩镇割据的局面再次重演,实行“更戍法”“将从中御”等制度,但这限制了宋军在战场上的机动性与灵活性,导致宋军在战场上处于被动挨打的状态。推行“崇文抑武”的国策,使整个社会习文之风日盛而尚武之风日衰。武人地位低下,难以激发将士们持干戈以卫社稷和建功立业的雄心。士兵无法得到正规而有效的训练,军队也经营商业,武器质量低劣,导致宋军战斗力低下。虚外守内的消极防御的政策使统治者不得不把和议与苟安视为医治边患的良药。总之,抑制武官,防范武臣是宋朝的重要特点,也是其主要弱点,畸形的军事指挥和管理体制,对武人阶层的轻视,军备的荒废,国防上的消极防御使得宋朝军力削弱,国力不振,这必然会造成对外的妥协苟安,而妥协苟安的政策又极大地影响着军力和国力,由此宋代军事陷入了恶性循环。尽管宋朝经济繁荣,但经济实力和文明成果却没有向军事方面转化。相比前朝,宋朝从装备到战法都没有根本的改变和提高,甚至在战斗力上出现了严重的倒退,这些都极大地造成了宋朝经济实力与其军事实力的严重失衡,使得宋最终被后起的元朝所灭。

——摘编自赵明明《宋朝军事“积弱”因素浅析》

(1)、根据材料,概述宋朝军事建设的主要内容。(2)、根据材料并结合所学知识,简析宋朝军事建设影响。 -

20、阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝考试很有意思,考墨义(简答)口试、贴经(背诵)策问、诗赋等。铨选就是吏部试,考身言书判,考察书法是否遒美,文章是否有条理,体貌是否丰伟,言辞是否辩证。这对唐朝社会风气影响很大。唐朝科举不糊名,考官能看到名字,这就需要你有社会声誉。社会声誉怎样获得?必须有人肯定,所以士子要写诗歌、小说、传奇,要学书法。

——摘编自张国刚《时代变奏:大唐的鼎盛与衰颓》

材料二 太府卿(掌财称库藏)杨崇礼……在太府二十余年……财货山积,尝经杨卿者,无不精美;每岁句驳省便,出钱数百万缗。是岁,以户部尚书致仕,年九十余矣。上问宰相:“崇礼诸子,谁能继其父者?”对曰:“崇礼三子,慎馀、慎矜、慎名,皆廉勤有才,而慎矜为优。”上乃擢慎矜自汝阳令为监察御史,知太府出纳,慎名摄监察御史,知含嘉仓出纳,亦皆称职;上甚悦之。

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括唐代选官的标准,并说明唐代选官制度的积极影响。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,简析唐代选官制度的不足。