相关试卷

-

1、康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,史称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时期又将其分摊田赋一并征收,称为“摊丁入亩”,出现以上现象的根本原因是( )A、重农抑商政策的延续 B、统治者施行怀民仁政 C、封建经济的持续发展 D、中国注重变革的传统

-

2、1911年,在斯里兰卡出土《郑和布施锡兰山佛寺碑》,碑文所载:“海道之开,深慈右,人舟安利,来往无虞,永惟大德,礼用报施。”据此可知,郑和此举旨在( )A、海外殖民,扩大疆域 B、开拓市场,互通有无 C、开辟新路,便于统治 D、友好往来,威服众邦

-

3、如图是明朝时期徽州府与全国人均田地的对比情况(单位:微州府亩)。以下选项对该图表分析错误的是( )

A、徽州地方的人地矛盾较为突出 B、徽州人均田地变化趋势与全国基本保持一致 C、全国可耕种土地面积整体下降 D、外来作物引进对人均田地变化起到一定作用

A、徽州地方的人地矛盾较为突出 B、徽州人均田地变化趋势与全国基本保持一致 C、全国可耕种土地面积整体下降 D、外来作物引进对人均田地变化起到一定作用 -

4、元初,杭州为外国商人糜集之所,贸易之盛,殆过于宋。据《马可·波罗游记》载,“杭州城市中有大市十所,沿街小市无数,有四五万人翠消费之百货来此贸易,种种食物甚丰”,被誉为“世界最富丽名贵之城”,以下现象有可能发生在当时杭州的是( )A、外贸税收成为财政主要来源 B、通过明州向外销售瓷器 C、纸币交子作为社会主币发行 D、设置榷场与外国人经商

-

5、契丹是我国北方的古老民族之一、曾经建立起强大的少数民族政权,形成了独特的政治与文化。下列制度为契丹人创立的是( )A、南北面官制 B、二府三司制 C、猛安谋克制 D、中外朝制

-

6、下方为中国古代某朝政策调整与变革示意图。其中①②③分别对应的是( )

A、实行削藩;划分刺史;设置河西四郡 B、增设参知政事;庆历新政;王安石变法 C、设置行省;凉州会谈;设立中书省 D、派文官任知州;庆历新政;王安石变法

A、实行削藩;划分刺史;设置河西四郡 B、增设参知政事;庆历新政;王安石变法 C、设置行省;凉州会谈;设立中书省 D、派文官任知州;庆历新政;王安石变法 -

7、宋太宗在位期间,不仅亲自制作“平戎万全阵”阵法,而且常常御赐阵图以支配将帅,严重违背了用兵的基本原则,使得将兵打仗时“按图布阵,阵相去各百步,士众疑惧,略无斗志”。这一做法说明( )A、加强君主专制的必要性 B、宋朝边防压力较为沉重 C、宋统治者注重军事指导 D、抑武政策带来消极影响

-

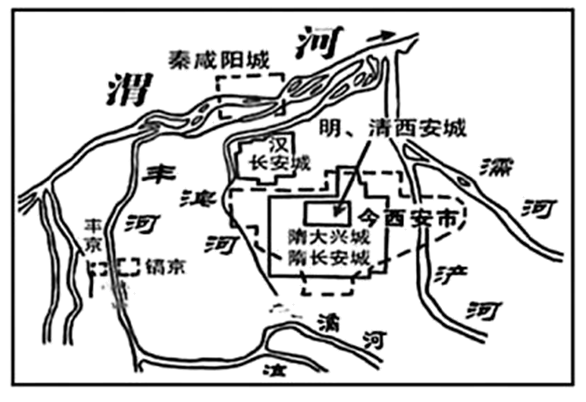

8、如图为西安古代城市演变示意图。据此可知( )

A、市区域面积不断扩大 B、城市功能分区日趋明显 C、河流影响城市历史变迁 D、大运河开通促进其发展

A、市区域面积不断扩大 B、城市功能分区日趋明显 C、河流影响城市历史变迁 D、大运河开通促进其发展 -

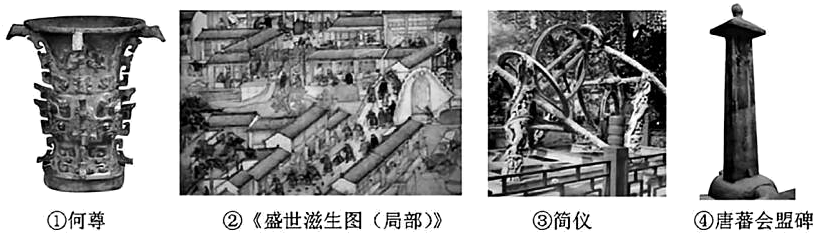

9、文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹,是人类宝贵的历史文化遗产。下列文物按其出现年代的先后顺序排列,正确的是

A、①②③④ B、①④③② C、②①④③ D、①④②③

A、①②③④ B、①④③② C、②①④③ D、①④②③ -

10、欧阳修在《新唐书》中这样称颂:“盛哉,太宗之烈也!其除隋之乱,比迹汤、武;致治之美,庶几成、康。”唐太宗统治时期出现了后世津津乐道的“贞观之治”。下列不属于这一时期的是( )A、灭亡西突厥汗国 B、文成公主入藏 C、玄奘西行天竺取经 D、增加科举考试科目

-

11、如图所示是古代中国某时期形成的贵族集团“八柱国十二大将军”,起源于代北武川(今内蒙古自治区呼和浩特市下辖),初建于关中。结合所学,该军事团形成时期是( )

A、春秋战国 B、南北朝 C、五代十国 D、明末清初

A、春秋战国 B、南北朝 C、五代十国 D、明末清初 -

12、文化是民族的血脉。中华优秀传统文化源远流长,博大精深。下列项中,属于荀子治国主张的( )A、“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸” B、“道之以德,齐之以礼,有耻且格” C、“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下” D、“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

-

13、夏、商、西周是中华文明和早期国家的形成和发展时期,也是奴隶制社会的形成、发展与繁荣时期。在这一时期( )A、奠定中华文明多元一体的发展格局 B、内迁的戎狄蛮夷产生华夏认同观念 C、形成中央集权国家治理的基本模式 D、青锏铸造是手工业生产的主要部门

-

14、下面的表格中,对各帝王的描述符合史实的是( )

A

汉文帝

尊奉黄老无为思想,削减诸侯封地,平定“安史之乱”。

B

北魏孝文帝

大力推动民族交融,推行一系列改革,完成全国统一。

C

元世祖

统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊称为“成吉思汗”。

D

明太祖

为加强皇权,废除宰相制度,影响持续此后五百余年。

A、A B、B C、C D、D -

15、据明朝《北使录》记载“正统十四年太上皇帝亲征胡寇,回至土木,起营之时,忽南坡有明盔、明甲人马来迎,疑是勇士。哨马不为设备,遂至败军陷驾。”请推测“胡寇”可能是( )A、回纥 B、瓦剌 C、乌思藏 D、女真

-

16、某机构初名为“总制院”,至元二十五年(1288年)更名。史料记载该机构“以帝师领院事,不必经过中书省”。该机构是( )A、理藩院 B、宣政院 C、内阁 D、北庭都元帅府

-

17、历朝历代理学家对于“理”都有不同的理解,以下选项属于程朱理学的有( )

①问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也

②心即理也,天下又有心外之事,心外之理乎

③宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地

④天下之物,则必各有所以然之故,与其所当然之则,所谓理也

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

18、明朝陈嘉谟在《本草蒙筌》中赞曰:“唐孙真人,方药绝伦,扶危拯弱,应效如神。”下列选项中,属于“孙真人”完成的著作是( )A、《黄帝内经》 B、《千金方》 C、《唐本草》 D、《伤寒杂病论》

-

19、如图是东晋南迁移民分布图。与这次人口迁徙的相关叙述正确的是( )

A、蜀吴两国加强了对南方少数民族地区的治理 B、迁徙的主要民族是匈奴、羯、氐、羌和鲜卑 C、南迁的北方高门士族成为东晋政权主要支柱 D、进一步奠定了南方在全国的经济重心的地位

A、蜀吴两国加强了对南方少数民族地区的治理 B、迁徙的主要民族是匈奴、羯、氐、羌和鲜卑 C、南迁的北方高门士族成为东晋政权主要支柱 D、进一步奠定了南方在全国的经济重心的地位 -

20、世界遗产委员会对某项世界遗产有如下评价:它是中国战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界至今为止,年代最久、惟一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。这项世界遗产是( )A、都江堰 B、郑国渠 C、芍陂 D、邗沟