相关试卷

-

1、清朝前期对西藏的统治大致经历了三个发展阶段:第一阶段,顺治、康熙时“政教分立”的间接管辖时期;第二阶段,康熙末年至雍正五年(1727年)……由间接管辖过渡到直接管辖的时期;第三阶段,乾隆时“政教合一”的实行与各项管辖措施的进一步健全与完善。下列关于清朝前期对西藏统治描述正确的是( )A、第一阶段对主持西藏政教事务的佛教格鲁派领袖进行册封 B、第二阶段颁布《钦定藏内善后章程》明确中央对西藏管辖 C、第三阶段开始设立驻藏大臣会同达赖、班禅共同管理西藏 D、清朝前期在国家层面首次实现中央对西藏地区的直接管辖

-

2、《盐铁论·刑德》指出汉代法律领域的问题在于“礼义废而刑罚任也”,其论有日:方今律令百有余篇……律令尘蠹于栈阁,吏不能遍睹,而况于愚乎!此断狱所以滋众,而民犯禁滋多也……亲服之属甚众,上杀下杀,而服不过五。五刑之属三千,上附下附,而罪不过五。故治民之道,务笃其教而已。”针对上述现象,魏晋至隋唐时期最有可能采取的调整措施是( )A、在司法实践中重视例,开创律例合编体例 B、乡约经政府推广与法律合流而具有约束力 C、法律删繁就简,并进一步推动律令儒家化 D、法律向下普及,成为家庭和儿童行为规范

-

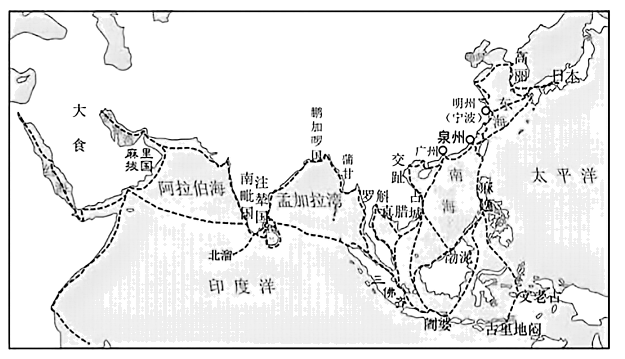

3、中国古代港口城市作为海上丝绸之路的起点,具有经贸口岸、交通枢纽及文化门户的功能,如图为宋元时期海上丝绸之路通航地区示意图。关于中国重要港口城市说法正确的是( )

①汉代派遣常骏从广州出航可以到达赤土国

②唐朝从广州出发经过越南可以到达阿拉伯

③宋代恢复由明州到日本和朝鲜半岛的旧路

④马可·波罗经泉州由海路回到欧洲的威尼斯

A、①② B、③④ C、①④ D、②④ -

4、著名革命军将领若米尼(Jomini)将军在其写于1820年的著述中声称:“后代人看到歌曲竟然也列在军事胜利的原因之中将会感到惊奇,但是《马赛曲》的确鼓动了一代热情洋溢的青年,它鼓动人们起来革命,燃烧起战士们的勇气,鼓励他们不怕饥寒,高高兴兴地去面对危险。”由此可知,后来作为法国国歌的《马赛曲》( )A、促进法国大革命理念在欧洲的传播 B、有利于促进法国民族意识觉醒 C、有利于进一步强化法国的王权发展 D、在路易十四统治时期广为传唱

-

5、对如图中①②③④所示国家在近代加强法律建设的描述正确的是( )

A、①国以颁布《大宪章》确立法律至上原则 B、②国颁布的法律奠定近代律师制度的基础 C、③国法律体系构建以遵循先例为基本原则 D、④国最早确立了让民众参与的陪审团制度

A、①国以颁布《大宪章》确立法律至上原则 B、②国颁布的法律奠定近代律师制度的基础 C、③国法律体系构建以遵循先例为基本原则 D、④国最早确立了让民众参与的陪审团制度 -

6、法兰克人是日耳曼人的一支,西罗马帝国灭亡后,法兰克人在西欧地区建立了法兰克王国(481年-843年),查理大帝时期达到全盛时期。下列关于法兰克王国制度和社会治理的说法正确的( )

①皇帝通过选帝侯制度产生确定合法性

②皇帝以封君封臣制与封建主联系起来

③庄园法庭审判案件的依据是日耳曼法

④确立等级君主制从而进一步强化王权

A、②③④ B、②③ C、①②③ D、③④ -

7、2017年,习近平总书记提出当今世界正经历百年未有之大变局。一方面,世界多极化进一步发展,新兴市场国家和发展中国家崛起成为不可阻挡的历史潮流,各国人民的命运从未像今天这样紧密相连;另一方面,霸权主义、强权政治依然存在,保护主义、单边主义不断抬头,文明冲突论、文明优越论等错误论调不时沉渣泛起。针对上述现象,中国提出的应对方案包括( )A、积极推动国际合作,创立“金砖国家”合作机制 B、成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛 C、推动建立中国与东盟“10+1”领导人会议机制 D、践行单边主义,发挥联合国在国际事务的核心作用

-

8、在庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记指出,“40年来,我们始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力……我国进出口总额从206亿美元增长到超过4万亿美元,外商直接投资超过2万亿美元,对外投资总额达到1.9万亿美元。我国主要农产品产量跃居世界前列……中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃!”关于改革开放以来我国在农村改革和对外开放领域取得的成就包括( )

①实行家庭联产承包责任制 ②提出“四个现代化”目标

③专门设立自由贸易试验区 ④成功举行中国国际进博会

A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④ -

9、如图所示为1949-1982年与中国建交国家的数量示意图,对于图中1970-1973年出现的建交高潮说法正确的是( )

A、实现了与西方大国关系的突破 B、中美建交推动外交高潮的出现 C、开展全方位外交取得巨大成就 D、中国外交事业打开了新的局面

A、实现了与西方大国关系的突破 B、中美建交推动外交高潮的出现 C、开展全方位外交取得巨大成就 D、中国外交事业打开了新的局面 -

10、在社会主义革命和建设时期,面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,谱写了无数重整山河的壮丽诗篇。下列口号或方针出现在这一时期的是( )A、“五讲四美三热爱” B、从“引进来”到“走出去” C、“长期共存、互相监督” D、“建设社会主义法治国家”

-

11、晋察冀画报社社歌唱到:“我们是文化艺术的劳动者,我们是思想战线的战斗员,我们用双手大脑劳作,我们用笔杆机器作战。生产精神的食粮,制造文化的枪弹,开辟新民主主义的文化田园。劳作呵!从日出东山到星光满天。战斗呵!黎明冲破了黑暗,我们的歌声飘扬在太行山。”该社歌( )A、激发了各阶级抗战的热情 B、推动了国民大革命的开展 C、体现了革命根据地的发展 D、有助于苏维埃政权的建立

-

12、清王朝覆灭后北洋政府废除古代官员九品制,学习西方,采取文官考试制度,并在1913年颁布《文官考试法草案》,详细地写明应试者的准考条件、考试科目以及考试流程等。该草案( )A、是北洋政府文官考试制度建立的标志 B、几乎全部确定了孙中山文官考试思想 C、实现了允许女子参与考试的历史突破 D、明确由考试院主管人才的选拔与任用

-

13、如图为发表于1912年《民权画报》的漫画《掌中物》,漫画上方文字内容是“咳参议院中如许代议员都是我掌中物敢多说么”。由此可知,该漫画反映了当时( )

A、国人参政热情极度高涨 B、民主共和政体危若累卵 C、军阀混战破坏民主制度 D、南京国民政府一党专政

A、国人参政热情极度高涨 B、民主共和政体危若累卵 C、军阀混战破坏民主制度 D、南京国民政府一党专政 -

14、1898年9月23日,日本首相兼外相大隈重信,给驻上海代理领事诸井六郎等人发电报,内容如下:“根据驻清临时代理公使的报告,北京发生了针对近来中国改良运动的一系列的政治反攻。宣布慈禧太后将与皇帝共同听政的诏书已经发出,数名显为激进的改良党成员已经被捕。”材料涉及的“中国改良运动”( )A、表明中央权威的式微和地方势力的扩张 B、推动社会的思想启蒙,并促进国人觉醒 C、是近代中华民族追求民族独立的里程碑 D、拉开了完全意义上的近代民族民主革命

-

15、作为首任军机大臣,张廷玉为军机处的发展起到了重要作用,因此深受雍正帝信赖,其所受荣宠达到极致。但到了晚年,仅仅犯了一些小错误,张廷玉被削去爵位,遭到无情的打击。材料最能说明( )A、军机处有保密性强的特点 B、军机处成为事实上的行政中枢 C、军机处秉承皇帝旨意办事 D、军机处是强化君主专制的工具

-

16、有学者指出,宋代的统治,对外无军功可标榜,对内治功则颇有成效。宋代无外戚内乱,无藩镇强横,没有全国性的农民斗争,其统治长达三百余年,成为中国封建社会中持续时间较长的王朝。下列选项中,符合宋代“对内治功则颇有成效”是( )A、由王安石主持的变法达成了富国强兵的目的 B、以考满和考察加强对官员任职进行考核 C、改道为路确定监督州县各级官吏的主要职责 D、政治稳定经济繁荣推动出现“大定之治”

-

17、如表是某朝代某地方官吏升迁原因占比表,这一朝代最有可能是( )

《长吏名籍》所见升迁原因占比表

升迁

原因

以功迁

以廉迁

以捕格群盗除

以请

诏除

以秀

才迁

举方

正除

以军吏十岁补

以孝

廉迁

共计

人数

73

15

11

5

3

2

2

1

112

占比

65.18%

13.39%

9.82%

4.46%

2.68%

1.79%

1.79%

0.89%

100%

A、秦朝 B、汉朝 C、唐朝 D、宋朝 -

18、《周礼》中记载小司寇之职,“掌外朝之政,以致万民而询焉。一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君……小司寇摈以叙进而问焉,以众辅声明而弊谋。”这说明西周( )A、君主权力不断加强 B、重视完善官僚政治 C、依靠血缘纽带维系 D、蕴含原始民主传统

-

19、材料一 冬十月丁未,诏曰:“联承乾在位,十有五年。每览先王之典,经纶百氏,储畜既积,黎元永安。今富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥馑以弃业,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?”

——《魏书·高祖纪上》

材料二 对北魏孝文帝改革的评论,学术界有不同的声音。清代史学家赵翼在《廿二史札记》中说:“盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰实始于此。”而当代著名史学家黄仁宇却认为:孝文帝改革“不期然地做了中国再统一的工具。”

(1)材料一反映了怎样的社会问题?为了解决上述问题,北魏孝文帝采取了怎样的措施?作用如何?

(2)请从材料二中任选一位史学家的观点加以评述。

-

20、阅读材料,回答问题。

材料: 宋代政治、经济和阶级关系都发生了新的变化,使操纵在大官僚大地主手中的科举制度不仅有了改革的必要,也具备了改革的可能。北宋的科举改革大致分为两个阶段进行。第一阶段重点是严格科举制度,改革考校程式,提倡公平竞争,保证取士权宋牢掌握在皇党手中。第二阶段重点是改革考试内容和取士科目,为封建统治阶级造就和选拔有用人才。改革后的宋代科举,彻底取消了门第限制,无论士农工商,只要被诀为是稍具文墨的优秀于弟,皆允许应举入任,从而扩大了取士范围。废除了一切荐举制度的残余,最大限度地防止了考场内外的徇私舞弊活动,使“切以程文(指考场作答文章)为去留”的原则得到真正实行。改革后考试内容趋向多样化,进士科由以诗斌为主转变为经义、诗赋、策论并重。读书人光凭背诵儒家经典或擅长吟诗作赋,已难以取得科第,只有开拓知识面、培养独立见解和分析能力才有可能在激烈的科场竞争中取得胜利。

——摘编自何忠礼《科举制度与宋代文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代科举制度改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代科举制度改革的影响。