相关试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

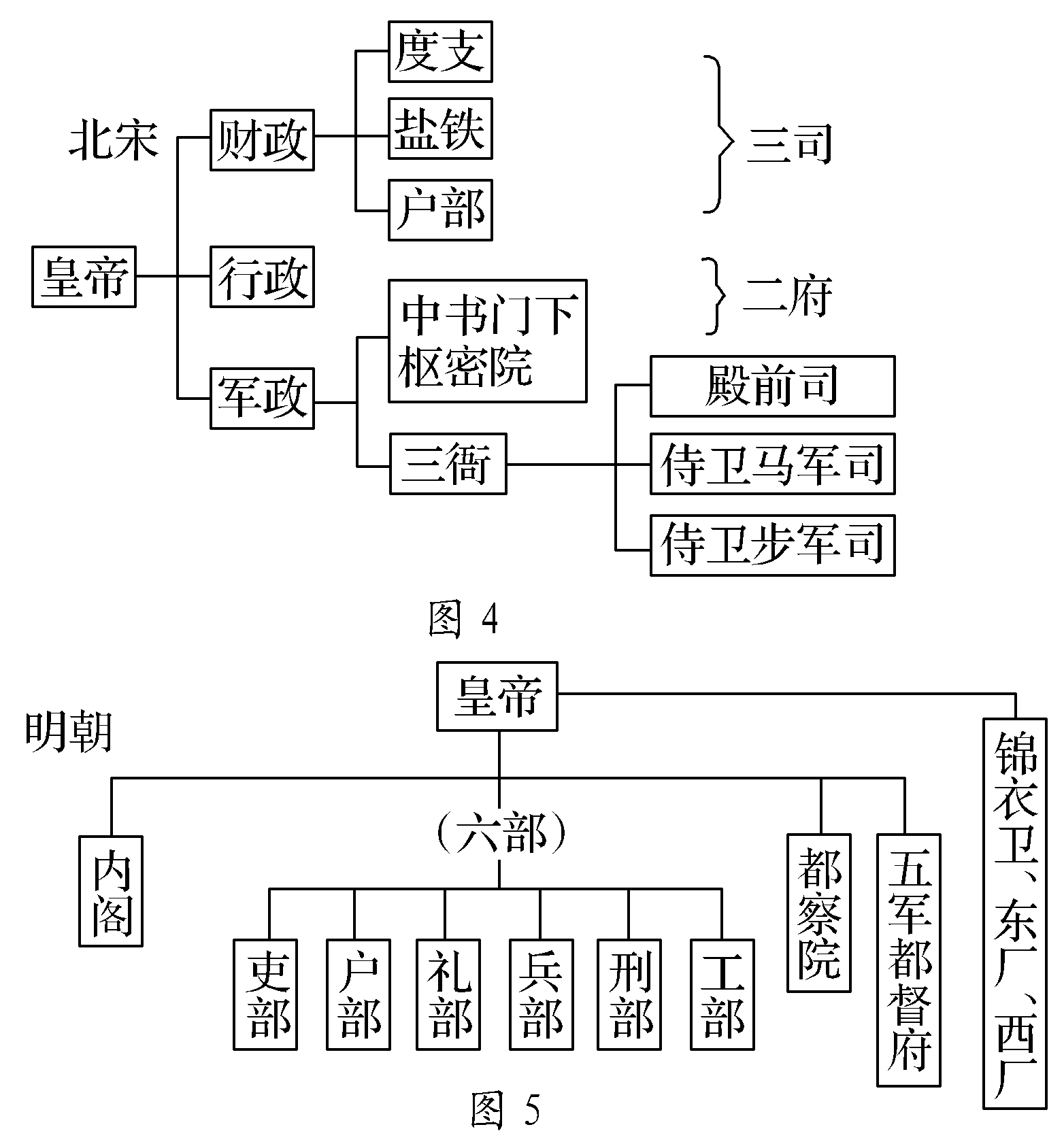

(1)根据图1、2、3所示并结合所学知识,指出从秦到宋中央官制发生的变化。

(2)图1至图4,中枢权力体制(中央官制)的变化反映出的主要矛盾是什么?结合图5,分析这一矛盾演变的趋势。

(3)综合上述图示,概括历代王朝调控中枢权力的基本策略和原则。

-

2、《礼记.王制》说:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男凡五等。”春秋之世,国君“为天子之同姓者十之六,天子之勋戚者十之三,前代之遗留者十之一。国中之卿大夫皆公族也,皆世官也。”这体现了( )A、宗法制根植于久远的历史传统 B、先秦时期宗法制度在政治中的重要作用 C、政治权力和物质财富的等级世袭 D、公天下向家天下的转变

-

3、乾隆帝曾说:“乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权,从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。”下列能印证乾隆帝观点的措施是( )A、废丞相权分六部 B、增设内阁辅政 C、增设军机处辅政 D、重用宦官

-

4、唐太宗看到进士科人才济济,高兴地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”此言本质上反映了( )A、科举制提高了文化水平 B、中央官学培养大量政治人才 C、科举制加强了专制集权 D、科举制推动选官制度的发展

-

5、据下表——不同时期的历史人物对王安石的评价得出的认识,正确的是

人物

评价

司马光(宋)

文章节义,过人处甚多,但性不晓事,而喜遂非,致忠直疏远,才佞辐辏,败坏百度,以致于今

梁启超(清末)

若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣

费正清(美国)

伟大的改革家王安石代表一种务实进取的儒学

A、时代变迁关注点不同 B、中国人评价更准确 C、后人的评价较为全面 D、外国人评价不客观 -

6、学习历史必须掌握年代。现在最常用公元纪年,这种纪年法将100年称为一个“世纪”;在每个世纪里,习惯上又有“前期”“中期”“后期”或“初期”“末期”等叫法。据此、武王伐纣的公元前1046年,应该表述为( )A、公元前10世纪中期 B、公元前10世纪末期 C、公元前11世纪初期 D、公元前11世纪中期

-

7、王夫之在论述古代两种政治制度的利弊得失时说:“两端争胜而徒为无益之论者,辨封建者是也。郡县之制,垂二千年而弗能改矣。合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”文中的“封建”这一制度最早出现于下列哪个朝代A、商 B、西周 C、秦 D、西汉

-

8、下图为汉武帝晚年的郡国形势图,灰色区域代表当时的封国。此图表明

A、西汉末年王国有死灰复燃之势 B、王国对中央已不构成严重威胁 C、郡县制暂时又让位给了分封制 D、封国存在有利于抵御外族入侵

A、西汉末年王国有死灰复燃之势 B、王国对中央已不构成严重威胁 C、郡县制暂时又让位给了分封制 D、封国存在有利于抵御外族入侵 -

9、秦始皇通过朝议拟定“皇帝"为名号后,利用带有古老天命观的“天子”称号来强化其获得天下的正当性和神圣性。秦始皇此举意在A、加强中央集权 B、彰显皇权至上 C、推动国家统一 D、突出丰功伟业

-

10、清雍正年间,军机处设在皇宫内,与皇帝日常生活办公地毗邻。军机大臣多从“亲臣重臣”中遴选,任命谕旨通常说,命某人“在军机大臣上行走”或“在军机大臣上学习行走”。这表明军机处官员

①在皇宫内办公

②按才德标准遴选

③多为临时差遣

④权力取决于皇帝

A、①③④ B、②③④ C、①②③ D、①②④ -

11、孔子绝非提倡时时处处遵从周礼而行,而是想要在周礼的基础上探索如何改善人际关系以及保持社会和谐。为此,孔子主张A、无为而治 B、以法治国 C、民贵君轻 D、仁者爱人

-

12、“仁者爱人”、“己所不欲,勿施于人”的主张出自A、孔子 B、韩非子 C、老子 D、董仲舒

-

13、阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 汉初,没有对诸侯国的监察制度,惠帝、文帝时,对中央直辖的郡由丞相直接派员“分刺州,不常置”。汉武帝时将全国分成13个监察区域,每个区域各派刺史1员,监察郡级官员(郡守、国相),并有权监督诸侯王,正式创立了刺史制度。刺史巡行监察,无固定治所。汉元帝之后,刺史有了固定治所和佐吏撩属。西汉末年,新莽政权以州牧取代刺史,赋予州牧统兵作战之权,并参与地方政务,州牧开始向地方官转变。东汉初年,尽管光武帝复置刺史,但刺史已经变成固定的地方官,行政权也进一步扩大。东汉末年,再改刺史为州牧,以便集中所辖州内各郡军事、民力和财力镇压起义,州牧正式演变为地方最高行政长官。在镇压起义的过程中,州牧(个别仍称刺史)乘机专兵揽权,扩充实力,中央政府逐渐失去了对地方州牧的控制,“汉之殄灭,祸源乎此”。

——朱华《西汉至隋刺史制度的演变》

材料二 任何一制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。所谓得失,即根据其实际利弊而判定。而所谓利弊,则指其在当时所发生的实际影响而觉出。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)、根据材料一、简述刺史制度发展的历程。(2)、结合汉朝刺史制度发展的史实,对材料二的观点作出解释。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密) -

14、阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦汉时期,民族关系的热点和焦点在北方,特别是与匈奴的关系。秦汉之际,匈奴的势力逐渐强大,从高祖到汉武帝即位初,汉匈都一直有和亲之约。但从汉武帝开始,汉匈双方发生了近五十年的战争,到汉光武帝时,匈奴分裂南北两部,南匈奴附于汉,走上了与汉民族融合的道路,北匈奴被迫西迁。……西域都护成了西汉的一级地方政权。秦始皇时开始对西南少数民族进行治理,到汉武帝时,为了断匈奴臂,派张骞出使西域,加深了汉武帝对西南少数民族的认识,最终设立益州等郡进行管理,促进了西南少数民族与汉民族的关系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

材料二 清朝入关后,随着对边疆地区统治的扩大,理藩院职掌范围也扩大到西北、西南边疆地区,成为清朝管理少数民族的中央机构。在东北地区实行军府制,设立将军,兼管军政和民政;在西北地区主要采取军府制统治,设伊犁将军……在北疆的蒙古族聚居的地区推行盟旗制度;在西藏地区则根据当地的宗教信仰特点,通过西藏的上层,实现政教合一的统治体制;其他如在西南地区仍袭明制,实行土司制度。清政府通过封爵、给俸、联姻、朝觐制度等措施,极尽拉拢、抚绥少数民族上层人物。清政府在东北、外蒙古和西北边境,设置了一系列军事哨所,此外,清政府还在东北、西北、蒙古地区设置台站,开辟驿路。

——摘编自张艾力、娜布琪《清代民族政策略论》

材料三 按照宪法和民族区域自治法规定,各少数民族依法享有平等参与管理国家事务的权利,同时享有自主管理本地方、本民族事务的权利。民族自治地方的自力更生和开拓进取,加上国家有力的扶持和帮助……新建许多工业项目,把西部地区的资源优势变成经济优势,加快了民族地方的发展。……实行民族区域自治,极大地凝聚了民心,顺应了民意,反映了民情,从制度上彻底粉碎了国内外分裂势力破坏民族团结和祖国统一的野心。

——摘编自陈国裕《民族区域自治制度的由来及意义》

(1)、结合材料一概括秦汉时期民族关系的特点。(2)、结合材料二归纳清朝处理民族关系的主要措施。(3)、结合材料三概括新中国实行民族区域自治制度的历史意义。 -

15、阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段,即世官制、察举制和科举制。在世官割占统治地位的历史阶段,官职被限定在贵族范围内。察举制度创立之后,选官要先经官吏察访,然后推荐给中央予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料三 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。(2)、根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(3)、根据材料三并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。 -

16、1982年《中华人民共和国宪法》第18条规定,允许外国的企业和其他经济组织或者个人在中国投资;1988年通过宪法修正案,允许土地使用权依法转让,确认私营经济的法律地位;1993年修正时以“社会主义市场经济”和“国有企业”取代“计划经济”和“国营企业”。材料反映( )A、改革成果得到法律确认 B、改革开放时法律随意性强 C、法制建设不受经济影响 D、宪法具有至高无上的地位

-

17、1912年10月16日,北洋政府公布《中央行政官官等法》。废除了古代九品十八级制,采用文官等级品位分类制,实行官、职合一。官名仅表示为官者的职务而不再表示其身份,也不再表示着特权。这样做的意义在于( )A、消除了官位崇拜的价值观 B、有利于传播近代平等观念 C、实现了官员非特权化原则 D、说明了考试面前人人平等

-

18、南京临时政府成立后,规定废止刑讯,人民享有选举权、参政权,改变“贱民”身份,赋予妇女以同男工完全平等的权利等。鼓励民间兴办实业,减免厘金,取消了清政府一些苛政。这反映了南京临时政府( )A、力图除旧布新建设国家 B、结束了封建帝制 C、侧重实践完善民生改革 D、践行了主权在民

-

19、光绪三十一年七月(1905年8月)刑部侍郎沈家本奏请“聘用公举之乡绅,参与谋议,不必 拘定乡官之名,但求能办地方之事”。出洋考察各国政治的五大臣亦要求仿照日本“布地方自治之制”。这些举措( )A、加强了中央对地方的控制 B、巩固了清朝的封建统治 C、基本建立了地方自治制度 D、是清末新政的组成部分

-

20、1815年,欧洲各国在维也纳召开会议,首次提出了“国际河川”的概念;确立了国际自由航行的原则、国际河流共有共管原则,设置了国际管理机构,认定了国际河流管理章程的法律地位。这一规定( )A、有利于国际关系的协调 B、确立了和平共处的外交原则 C、奠定了欧洲的核心地位 D、确保了国际资源的合理利用