相关试卷

-

1、大汶口文化中晚期,大口尊成为重要的礼器,频繁出现在墓葬和祭祀遗址中。如图为各地出土的大口尊比较,这反映了( )

A、中华文明起源具有多元特征 B、大汶口文化擅长制作蛋壳陶 C、多元一体政治格局正式形成 D、中华早期文明的交流与互动

A、中华文明起源具有多元特征 B、大汶口文化擅长制作蛋壳陶 C、多元一体政治格局正式形成 D、中华早期文明的交流与互动 -

2、中国古代科技成就斐然,具有实用性特点,下列农学著作按先后排序,正确的是( )

①《农政全书》 ②《齐民要术》 ③《农书》 ④《四民月令》

A、④②①③ B、④②③① C、①②③④ D、①④③② -

3、如表是1766—1812年清朝的农业生产和人口统计表。这主要说明当时( )

年份

总人口

(千人)

农业人口

(千人)

耕地

农业人口人均粮食(斤)

总面积(千亩)

农夫人均(千亩)

总额

净额

余额

1600

120000

97200

725464

27.52

1765

819

469

1766

200000

170000

1036109

25.22

1700

789

439

1784

300000

255000

1009354

16.75

1122

521

171

1812

350000

297500

1050436

14.94

1012

470

120

A、农业生产效率提高 B、农耕经济高度发展 C、传统经济结构松动 D、清朝统治危机初现 -

4、元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的统一王朝。元朝为巩固统一( )A、皇帝和宫廷保持草原习俗 B、推行民族团结的四等人制 C、分设急递铺负责传递公文 D、设掌管民族事务的理藩院

-

5、金太宗天会十一年,猛安谋克大规模迁徙中原。……猛安谋克逐渐被纳入统一官制之下,与地方州县制并存。其结构为:京(兵马都总管)一府(兵马总管府)—猛安(相当于防御州)一谋克(相当于县)一村寨(寨使)。材料说明当时( )A、实行南北面官制 B、因俗而治,学习唐宋制度 C、女真族保留民族特色 D、北方民族矛盾尖锐

-

6、唐朝时期,日本遣唐使七次经此海路抵达____再前往长安,伴随遣唐使同来的日本留学生、学问僧也常往返于此海道。此划线空格处的城市可能是( )A、山东登州 B、浙江杭州 C、福建泉州 D、广东广州

-

7、漫步大唐不夜城步行街区,……白居易笔下的雁塔题名、诗仙李白的醉酒吟诗、古诗古画中的簪花仕女、青史留名的房谋杜断……散落在史书典籍中的盛唐气象,再次呈现在世人面前。下列表述不属于唐朝盛世局面形成原因的是( )A、政府轻徭薄赋 B、唐德宗实行两税法 C、生产技术与工具改进 D、君主进行制度创新

-

8、隋文帝励精图治,进行了一系列改革,国力日强,史称开皇之治。隋文帝( )

①结束了南北分裂的局面 ②开始采用分科考试的方式

③中央正式确立了三省六部制 ④开通大运河贯通南北

A、①②③ B、②③④ C、①③④ D、①②④ -

9、五胡十六国时期,匈奴的刘渊熟读儒教经典《春秋》《左传》等历史书,甚至还通晓《孙子》等诸子的著作。相传建立前赵政权的刘聪也是如此……到了后来前秦的苻坚、北魏的拓跋宏(孝文帝)在学识上也继承了这些胡人君主的传统。这些现象体现出( )A、民族隔阂的消失 B、民族观念的相同 C、民族交融的发展 D、汉胡通婚的结果

-

10、甲同学在复习三国两晋南北朝的历史时作了如下图示,请指出该同学记忆错误之处( )

A、①政权被内迁匈奴贵族所灭 B、②汉化改革,推动民族交融 C、③与宋、齐、陈均定都建康 D、④政权淝水之战后迅速崩溃

A、①政权被内迁匈奴贵族所灭 B、②汉化改革,推动民族交融 C、③与宋、齐、陈均定都建康 D、④政权淝水之战后迅速崩溃 -

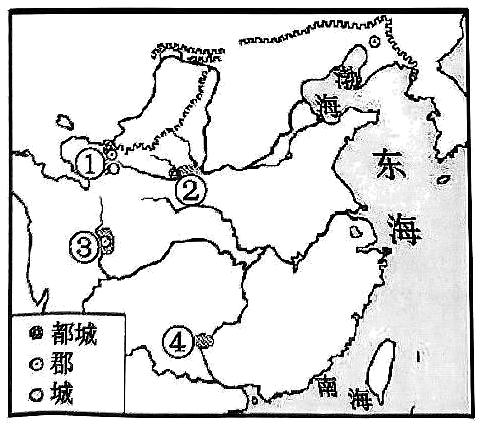

11、中国古代劳动人民以非凡的智慧和勤劳的双手兴修了许多著名的工程。其中“三分入漓七入湘”描述的工程位于如图中的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

12、战国时期有一位思想家认为:“不教而诛,则刑繁而邪不胜;教而不诛,则奸民不惩。”由此他追求“隆礼重法”,该思想家是( )A、孔子 B、孟子 C、荀子 D、韩非

-

13、西周时期贵族男子的“字”,全称有三个字,第一字是长幼行辈的称呼如伯、仲、叔、季之类,第二字是和“名”相联的“字”,末一字是“父”字。……这样的称呼,……无非为了明确表示其身份和地位。其所以要标明长幼行辈,因为( )A、家与国开始结合 B、嫡长子继承制的确立 C、专制集权制度的需要 D、血缘是分封的唯一依据

-

14、阅读材料,完成下列要求。

国际政治的现实即冲突与秩序的交织。……但冲突的手段和方式明显地受到了限制,战争作为政治的手段其正义性基本被否定,任何冲突都被置于人道与和平的准则之下,国际法与国际组织越来越完善,这说明世界的秩序化程度已大大提高。这是世界文明化的表现,但同时霸权的野蛮性在文明外衣的掩盖下继续延伸着。

——摘编自李鑫炜《大国冲突与世界秩序》

根据材料,结合史实,探讨国际法与世界和平与发展之间的关系,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

-

15、阅读材料,完成下列要求

材料一 以下材料是有关郡县制的部分史料记载

内容

出处

公元前285年“我邦、其成,初县”

《史记》

公二年(前493年),赵简子誓曰:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡。”

《左传》

秦孝公(公元前381年一前338年)年间商鞅变法:“集小乡邑聚为县,置令 丞,凡三十一县。”

《史记》

材料二 唐朝柳宗元《封建论》说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武《郡县论》也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”

——《历史选择性必修1:国家制度与社会治理》

(1)、根据材料一,列举可以推断的历史结论。(2)、根据材料二,指出两位思想家观点的相通之处,结合所学,从作用的角度谈谈该观点 的合理性,并以史实论证。 -

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 针对春秋决狱,吕思勉认为“汉人每有援经义以折狱的。现代的人都以为奇谈,其实这不过是广泛的应用习惯。当时儒家盛行,儒家的学说自然要被应用到法律上去了。”于语和、尚绪芝认为“汉代的统治者之所以倡导‘春秋决狱 ’,是因为‘春秋决狱 ’可以抛开法律法令而以儒家经典特别是以《春秋》所表达的观点作为判案的根据,便于统治者根据需要作出各种解释。”封志晔则认为“否定‘春秋决狱 ’不合理,忽视了它内在的深远而巨大的历史价值。”

——摘编自朱宏才《“春秋决狱”研究述评》

材料二 法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,着眼于防范与惩处。教化是社会治理的重要工具,着眼于教育和引导。两者相辅相成。中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。

——《历史选择性必修1:国家制度与社会治理》

根据材料,结合所学,从中华法系发展的角度评价古代中国汉魏以来的“律令儒家化”。

-

17、“政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”阅读材料,完 成下列要求。

材料一 唐代,知贡举官赴贡院时,允许台阁近臣“公荐”某某举人。唐代的科举考试实行公卷制,在正式考试之前,考生将自己平日的诗文送给有学问的官员品评,以提高自己的“知名度”,作为录取时的参考。这两种做法流弊甚大,宋太祖下诏废除了公荐制。庆历元年(1014年),公卷制被正式废除。

——摘编自李思瑶《中国科举制度简史(三)——宋代改革》

材料二 殿试是由皇帝在宫殿亲自主持的最高一级的考试。唐代武则天首创该制度,但未成定制。开宝六年(973年),宋太祖在省试之外又举行了最高级别的殿试,并且从此将殿试定为了“常式”。此外,北宋政府还严格规范殿试进程,进一步杜绝权贵对科场的干预和操纵。对于宋朝的士子而言,凡是参加过殿试,就能以“天子门生”自居。这些天子门生常常能得到皇帝赐宴、赐诗、赐物等隆重礼遇。

——摘编自王磊《唐宋比较视域下的科举殿试》

材料三 在社会舆论的压力下,牛津、剑桥两校于19世纪前期分别采取措施,推行改革,建立起科学系统的学位考试与授予制度,校务委员会的委员改用公开、自由竞争办法选拔,以保证学校领导权掌握在具有真才实学的人手中,直接推动了英国文官制度的改革。19世纪三四十年代,近代机械化大生产取代了传统的手工劳动,本来无足轻重的工业资产阶级势力大增,他们要求国家政府管理工作像工业生产一样,尽可能地提高效率,削减不必要的行政开支,发展经济。据统计,文官队伍的行政费用开支从19世50年代初到70年代初增长了近一倍,由1150万英镑增加到1800万英镑。文官人员的增长加剧了文官队伍的混乱状况,把改革问题更尖锐地提到 人们面前。

——摘编自程汉大《英国政治制度史》

(1)、根据材料一、二并结合所学知识,指出唐、宋科举制的不同之处并分析其原因。(2)、根据材料三并结合所学知识,概括推动英国文官制度改革的历史因素。(3)、综合所学,请你谈一谈中外选官制度发展历程中的“变”与“不变”。(要求:逻辑清晰,表述涵盖史实) -

18、有学者认为,研究中国近代史有两个基本点:一是以“近代性”(科学与民主)区分近代史与晚清史;二是把中国近代史当作世界史,这两个点是我们看历史的“眼睛”,它是立体的、全方位的“眼睛”。该学者的研究突出强调了( )A、唯物史观的科学性 B、家国情怀的实践性 C、史料实证的探源性 D、时空观念的特定性

-

19、在中世纪的英国,国王单独向每一位重要的封臣发出召集议会的令状,封臣以个人身份出席 议会。国王向各地郡守和城守发出集体召令,骑士与市民分别以郡和城市代表的身份出席议会。据此可知( )A、议会是国王的议会 B、国王统治基础薄弱 C、封臣权力大于骑士 D、政府管理能力低下

-

20、下表是秦汉公文大体分类及主要形式。可见,秦汉时期( )

分类

主要形式

御用公文

制、诏、策、敕(戒)书等

官僚奏疏

章、奏、表、驳议等

行移公文

檄书、牒书、府书、记、爰书、变事书、奔命书、报书、举书、劾书等

管理公文

吏卒名籍、病卒名籍、日迹簿、受俸名籍、钱 谷出入簿、文书收发记录、财务登记簿等

A、官员文化水平较高 B、政府统治效能不断加强 C、文书系统效率较高 D、行政事务运作比较规范