相关试卷

-

1、阅读材料,完成下列要求。

材料

1905年,中国同盟会成立,以《民报》为机关报。孙中山把“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”阐释为民族、民权、民生“三民主义”。民族,即驱除鞑虏,恢复中华,推翻满洲贵族的统治;民权,即创立民国,推翻君主专制,建立资产阶级共和国;民生,平均地权,即以解决土地问题为核心的财富重新分配。

根据材料并结合所学知识,从上述目录中提取一条信息,简述它所反映的历史事物,并结合《民报》创刊的历史背景加以评析。

-

2、阅读材料,完成下列要求。

材料一 世界上最早以银行命名的经营货币存贷、汇兑业务的金融机构是1508年成立的威尼斯银行,这个银行是在原有的货币经营业基础上发展起来的,并以发放高利贷进行剥削作为主要业务,但因其贷款对象主要是政府,大多数工商企业难以得到支持,客观上要求建立新的银行为其扩大再生产服务。

世界上最早成立的中央银行,是英格兰银行。英格兰银行是1694年根据国王特准法设立的私人股份银行,由于它独享货币发行特权,也被资本主义国家称之为近代中央银行的鼻祖。此后,各国群起效仿,纷纷建立规模巨大的股份制商业银行。

——摘编自《温州金融》

材料二 为了摆脱国外银行的支配,清政府于1897年在上海设立了中国通商银行,这是中国自办的第一家新式银行,它标志着中国近代银行信用事业的创始。但直至1911年,实际设立的银行不过十余家,以钱庄、票号、钱铺为主的传统金融机构在晚清金融体系中仍占有绝对的数量优势。20世纪20-30年代以来,受国际国内经济形势影响,尤其是1929年美国经济大萧条后,近代中国沿海城市中陷于困境的工商业企业日益增多,现实中大量的破产事件需要破产法规的颁布与施行。同时,作为风险极易传导的银行业,其破产逐渐被社会各界所关注。1935年,中国通商银行因滥发银行券发生挤兑风潮,后来为四大家族所控制。

——摘编自任森春《商业银行业务与经营》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析近代西方银行产生的背景。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,简析近代中国通商银行发展过程中面临的困难及启示。 -

3、阅读材料,完成下列要求。

材料 战乱之后,为恢复生产,人们大都强调要“休养生息”增加人口。如在战火连绵的春秋时期,孔子就在《礼记》中指出“地有余而民不足,君子耻之”,强调必须增加人口。南北朝时期的周朗也说:“凡为国……不患土地之不广,而患民之不育。”而安史之乱后,唐代的刘晏则说:“人口滋多,则赋税自广,故其理财,以爱民为先。”明初的丘浚则指出:“天下盛衰在庶民,庶民多则国势盛,庶民寡则国势衰。”为加快人口的增长,以增强国力,封建统治者也制定了一些鼓励人口繁衍的政策。如春秋时期越国君主勾践就下令其国百姓,“令壮者无取老妇,令老者不取壮妻。女子十七不嫁,其父母有罪;丈夫二十不娶,其父母有罪”。而对生男生女及多胎者均有奖赏,“生丈夫,二壶酒,一犬;生女子,二壶酒,一豚。生三人,公与之母(乳母);生二人,公与之汽(粮)”。结果被打败的越国人口迅速增加,国势复振,最终战胜了吴国。

——摘编自吴洁生《试论中国古代人口增减与王朝兴衰关系及启示》等

(1)、根据材料并结合所学知识,归纳中国古代人口生育政策的特征。(2)、根据材料并结合所学知识,分析中国古代人口生育政策的价值。 -

4、撒切尔夫人认为,“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的,它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高效率”。据此可知,西方文官制度( )A、实现了政治与管理的结合 B、有利于维护政治运行的稳定 C、滋生官僚习气和僵化现象 D、确保了英国政府的工作效率

-

5、以下数轴是关于近代西方民族国家产生的相关史实。请根据所学知识指出①处事件的影响( )

A、削弱了英国宗教势力 B、法国基本实现国家统一 C、引发了法国大革命 D、推翻了罗马帝国的统治

A、削弱了英国宗教势力 B、法国基本实现国家统一 C、引发了法国大革命 D、推翻了罗马帝国的统治 -

6、学者马克斯·韦伯认为:“(新教)倡导人们为了获得自我确证,最好的手段就是孜孜不倦地进行职业劳动”“只有履行入世的义务,也即投入个人的终身职务才能荣耀上帝”。韦伯旨在说明( )A、宗教改革各派别主张完全一致 B、新教为资本主义发展提供精神支持 C、传统宗教伦理观念被完全否定 D、新教仍然坚持着基督教的基本教义

-

7、在希腊神话中,雅典娜成为雅典守护神的传说和女神与波塞冬之间的比赛有关。她为争夺雅典的保护权,与海神波塞冬争斗,最终经雅典人裁决为胜利者。城邦由此以女神的名字命名,女神被视为城邦的保护神,雅典卫城成为女神的圣所。这( )A、促使城邦共同体意识得到了强化 B、导致希腊城邦之间战争不断 C、表明古希腊文化深受基督教影响 D、推动雅典城邦成为希腊霸主

-

8、2024年9月4日至6日,中非合作论坛峰会在北京成功召开。习近平总书记在峰会开幕式上发表主旨讲话,郑重提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面,共筑新时代全天候中非命运共同体。这一活动( )A、是中国重视发展周边关系的具体实践 B、掀起了中国与非洲国家的建交高潮 C、是中国全方位对外开放战略的一部分 D、有利于“金砖国家”合作机制的深化

-

9、广为传唱的《爱我中华》,是第四届全国少数民族传统体育运动会会歌,反映了中华民族大家庭的团结与兴盛,新中国在民族建设方面取得了显著成就。下面说法正确的是( )A、1946年中国共产党成立内蒙古自治区 B、1995年颁布了《中国的民族区域自治》白皮书 C、1990年中共中央提出了“三个离不开” D、1985年颁布《中华人民共和国民族区域自治法》

-

10、下面三幅图画是20世纪50年代杨家埠的木版年画。这些年画( )

A、形成了健康向上的道德风尚 B、贯彻了“五讲四美三热爱”口号 C、歌颂了社会主义核心价值观 D、反映了新社会人民的精神风貌

A、形成了健康向上的道德风尚 B、贯彻了“五讲四美三热爱”口号 C、歌颂了社会主义核心价值观 D、反映了新社会人民的精神风貌 -

11、国民党统治中国22年,其中训政时期19年。训政,在国民党的政治制度中起着主导、支配的作用,规定了当时统治中国社会政治生活的基本形态。下列关于训政时期的各项表述,正确的有( )A、公布所得税暂行条例并开始征收个人所得税 B、颁布《奏定学堂章程》,学堂选官制正式设立 C、国家五项治权托付于南京临时政府总揽执行 D、国民党发动的“二次革命”不久即被镇压下去

-

12、光绪二十九年(1904年),湖南溆浦县知县率当地邑绅建立起当地第一所高等小学堂,但乡间百姓对于学堂都以“洋学”视之,还是希望科举不停,以求取功名光宗耀祖。这折射出( )A、百姓希望重新恢复科举考试 B、学堂选官制度正式确立 C、近代中国选官制度艰难转型 D、中国新式教育开始起步

-

13、1876年2月,日朝《江华条约》签订后,朝鲜仍按期向清朝遣使朝贡,并对带有“皇”“贡”等字样的日本国书拒不接受。1882年,朝鲜向清朝提出“变通旧制”的两点请求:一是在两国间建立新的商务关系;二是派遣使者进驻北京。这一变化反映了( )A、清朝朝贡体系受到挑战 B、清政府天朝上国观动摇 C、朝贡外交已成必然趋势 D、中朝两国外交矛盾尖锐

-

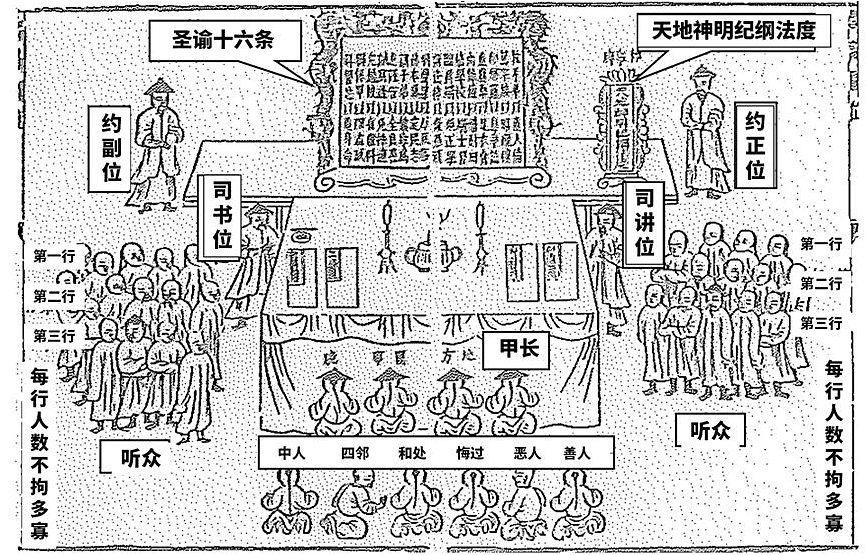

14、下图是清朝李来章《圣谕图像衍义》中的乡约仪式图。对图中乡约仪式的解读正确的是( )

A、全面提高了乡民道德水平 B、表明儒学伦理开始与法律合流 C、理学开始在基层得到普及 D、体现了法律与教化结合的特点

A、全面提高了乡民道德水平 B、表明儒学伦理开始与法律合流 C、理学开始在基层得到普及 D、体现了法律与教化结合的特点 -

15、如表所示为明代洪武至弘治年间(1368-1505年)徽州祁门土地买卖契约情况统计。这一情况( )

时间

契约张数

洪武年间

1368—1398

8

建文年间

1399—1402

1

永乐年间

1403—1424

16

宣德年间

1426—1435

17

正统年间

1436—1449

48

景泰年间

1450—1456

12

天顺年间

1457—1464

7

成化年间

1465—1487

32

弘治年间

1488—1505

14

A、说明地权转移较为频繁 B、扩大了政府税收来源 C、使自耕农经济趋于瓦解 D、推动了民众生活改善 -

16、钱穆在《中国历代政治得失》中有云:任何一项制度之成立与推行,决不是孤立的;它必须和同时其他几项制度相配合,它必然会受其他某几项制度之牵动和影响。下列选项与钱穆观点相吻合的是( )A、《大明律》与《吕氏乡约》 B、以吏为师与科举取士 C、一条鞭法与户籍永停编审 D、均田制度与租庸调制

-

17、南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。据此可知( )A、北方民族完成了封建化转型 B、鲜卑族失去了对政权的控制 C、南方经济文化水平超越了北方 D、南北方具备了统一的文化基础

-

18、汉代谏议随皇帝左右,谏诤和讽议皇帝言行,隶属宰相。唐代谏官分台、谏两种,台即御史台,台谏是御史台对百官的监督,已成为天子的耳目。到宋代置谏院,掌规谏朝政得失,谏官的任免不再由宰相决定,此时台、谏官均由皇帝亲擢。这一变化反映出( )A、国家治理的完善 B、君主专制的加强 C、监察制度的缺失 D、选官制度的变迁

-

19、《郭店楚简》的《唐虞之道》篇中记载:“唐虞之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利也。禅而不传,圣之盛也。利天下而弗利也,仁之至也。故昔贤仁圣者如此。”据此可知唐虞之道( )A、实现了中央对地方垂直管理 B、蕴含浓厚的“民本主义”色彩 C、按照血缘关系分配政治权力 D、使国家开始成为帝王的私产

-

20、阅读材料,完成下列要求。

材料一 在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。强调个人权利的启蒙思想家阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以没有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。……在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人每一个公民组成的自由、平等、博爱的法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

材料二 认识到有需要通过本公约,在妥为顾及所有国家主权的情形下,为海洋建立一种法律秩序,以便利国际交通和促进海洋的和平用途,海洋资源的公平而有效的利用,海洋生物资源的养护以及研究、保护和保全海洋环境。考虑到达成这些目标将有助于实现公正公平的国际经济秩序,这种秩序将照顾到全人类的利益和需要,特别是发展中国家的特殊利益和需要,不论其为沿海国或内陆国。

——《联合国海洋法公约》(1982年12月10日)

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析启蒙思想家的民族思想的传播对法国及欧洲政治所产生的重大影响。(2)、根据材料二、概括《联合国海洋法公约》进步的表现。结合所学知识,分析二战后国际法进步的推动因素。