相关试卷

-

1、阅读下面的文字,完成后面的问题。

时间节点

1994—2008

2008—2016

2016—

技术特性

PC互联网

移动互联网

智能物联网

联结主体

电脑互联

人与人互联

物与物互联

代表性应用

门户(邮件、搜索、新闻)

博客、微博、微信

云、短视频、VR、AI

普及率

0%~20%

20%~50%

50%~

中外比较

追随阶段

部分自主阶段

部分引领阶段

(1)、下面对“中国互联网发展阶段简表”的理解,不正确的一项是( )A、自1994年融入国际互联网大家庭以来,中国网民数量不断增加,互联网普及率现在已经超过50%。 B、中国互联网经历了电脑互联、移动互联后,当下已进入智能物联网时代,其联结主体是物与人互联。 C、伴随技术的不断进步,中国互联网的应用形式日趋丰富,目前的代表性应用有微信、短视频、抖音等。 D、中国互联网从模仿与追随起步,通过多年努力,如今已在一些领域实现自主创新,甚至有所超越。(2)、请根据图表信息分条概括“中国互联网”的发展特点,不超过60个字。 -

2、阅读下面第十二次全国国民阅读调查中《红楼梦》阅读状况专项调查信息,根据要求完成小题。

图表一:国民初次接触《红楼梦》的原因(有重合)

国民初次接触《红楼梦》的原因

百分比

看了影视曲艺等相关作品

59.4%

老师、家长指导、朋友介绍

44.0%

书店、图书馆里看到

8.2%

书摘书评中看到

3.1%

现场或电视讲座

2.9%

相关社团、读书会等影响

1.5%

浏览网上论坛、贴吧、读书频道等

1.2%

其他

3.6%

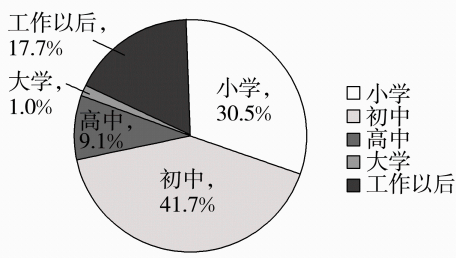

图表二:国民初次接触《红楼梦》的时间

请概括上面图表反映出的主要信息,要求语言简明,概括准确条理,表述中不出现具体数字,不超过80个字。

-

3、下图是“健康中国行动”标识,请按要求完成下面题目。

标识以中国(China)首字母“C”为创意主体,将图腾龙、____、____、____、飞鸟巧妙组合成标识图案,直观地体现标识的主题文化内涵,点明了健康中国行动的品牌形象。

(1)、请在横线上填写恰当的词。(2)、请为标志C形①②部分分别配上不同颜色,并紧扣标识主题说明理由。(每句不超过10个字) -

4、阅读下面的漫画,完成后面的题目。

(1)、简要描述漫画的内容,语言生动形象,不超过65个字。(2)、为配合交警部门对“礼让斑马线”工作的宣传,请结合漫画内容拟写一则公益广告语。要求:语言简明,至少使用一种修辞手法,有鼓动力,不超过20个字。

(1)、简要描述漫画的内容,语言生动形象,不超过65个字。(2)、为配合交警部门对“礼让斑马线”工作的宣传,请结合漫画内容拟写一则公益广告语。要求:语言简明,至少使用一种修辞手法,有鼓动力,不超过20个字。 -

5、下图是艾宾浩斯遗忘曲线图,它描述了人类大脑对新事物遗忘的规律。请根据图表总结出遗忘规律并提出合理的复习建议。

-

6、请根据下面的示意图,简要介绍“嫦娥五号”返回器落地的过程,要求不超过70个字。

-

7、下面是某校中学生暑期社会实践活动计划的初步构思框架,请把这个构思写成一段话。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过85个字。

-

8、2023年5月,中国聊城·江北水城龙舟公开赛在东昌湖(金风广场)水域举行。下图是此次龙舟公开赛的徽标,请你介绍徽标的主要内容。

-

9、按要求作文。

对于“知”与“行”的关系,自古以来就有不同的认识。《尚书·说命》中对“知”与“行”的观点是“非知之艰,行之惟艰”;近代,孙中山根据时代的变化提出“行之非艰,知之惟艰”的命题;当今,我们迈入了新的时代,你对“知”与“行”的关系有怎样的认识和思考?

请以“‘知’与‘行’之我见”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰;不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露所在区、学校及个人信息。

-

10、高三的路,从来不是一个人在走。这条路上有老师、同学、父母伴你同行,他们陪伴着你度过紧张又难忘的每一天。请以“同行”为题目,写一首小诗或一段抒情性文字,抒发你对同行者的感激之情。要求:感情真挚,语言生动,有感染力,不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

-

11、“汉语盘点2024”活动旨在用一个字、一个词或短语描述当年中国与世界最突出的变化或特点。假设你是该活动的参与者,请你推荐一个汉字、词语或短语,并写一段推荐文字。如:质、振、松弛感、未来产业、人工智能、宝藏小城等。要求:突显活动主题,理解深刻,言之成理,不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

-

12、对于网络直播带货这种新兴的销售模式,有人认为它促进了经济的发展,也有人认为它存在很多弊端。请谈谈你的看法。要求:观点明确,理由充分,不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。

-

13、阅读下面的文字,完成下面小题。

①《秦山里的中国》是一部有温度有高度的作品。②秦山核电传奇是由中国人民谱写的,是由《秦山里的中国》中的主人公创造的。③秦山的故事,就是一代代中国核工业人二次创业的故事,特别是“老秦人”筚路蓝缕创新奋斗的故事。④他们不仅创造了中国核电事业的历史,而且还树立了核电人的精神丰碑。⑤作品塑造了秦山核电人的群像,其中既有高级科技专家、院士,也有把控关键岗位的“黄金人”,还有诸多身怀绝技却心怀“小石头精神”的大国工匠、技术能手。⑥通过作品感人的故事和生动的细节,表现出秦山人“强核报国,创新奉献”。

(1)、下列说法不正确的一项是( )A、第②句“创造”应换为“制造”。 B、第③句中“筚路蓝缕”使用恰当。 C、第④句中“而且”一词可以删除。 D、第⑤句中两处引号作用是一样的。(2)、第⑥句有语病,请进行修改。要求:保留原有信息,将修改后的语句写在答题卡上。 -

14、阅读下面的作品,完成下面小题。

母亲的苦楝树

老屋后门口的宅沟对岸,有一棵苦楝树。为什么叫苦楝树?其皮其木其果其根皆苦故也,中医视之为宝物,能清热、利湿、解毒。少小时,它和我的个儿一般高。母亲说:“这是你父亲种下的,苦楝多果子,他盼着得一个儿子。”种树那一年的十一月,母亲生下我,父亲高兴地说:“种苦楝的有福。”我出生不到一百天,父亲病逝。村里有人觉得是苦楝带来的苦命。

母亲在我少小时便告诉我:“这树和你岁数一般大。”母亲还说:“你父亲给你留下了两间茅屋、一只狗、一棵树,还有一个寡妇娘。”

母亲时常和我说到苦楝树。夏天,她叫我看绿叶。秋阳下,娘俩坐在后门口看黄叶,经霜之后有的成了红叶。天再冷些,我去沟边拾纷纷落地的苦楝果,母亲说:“只能玩,不能吃!”于是,虽说是父亲种下的苦楝树,却觉得是母亲的苦楝树。其实,父亲、母亲在这一棵长着苦果的树上,已合二为一,无分彼此了。

我长大,苦楝树也长大。虽然苦楝树生长的速度很缓慢,却因宅沟岸边湿润,又有江南气候环境的滋养,它长得比我快,越来越高大。到我上学的时候,它已经有丈把高了。初小、高小、初中,九年过去,苦楝树已让我“高山仰止”了。每逢周日和寒暑假,我在苦楝树下仰望、玩耍,看它的树叶和小紫花,闻那淡淡的花香,这是植物生命对我最早的启蒙。

初中二年级暑假前,我想写我家苦楝树的故事,教语文的汤老师特地对我说:“写好文章首先要有与别人不一样的感受。”建议我到学校的小图书馆,去看看有没有苦楝树的资料。图书馆的袁老师帮我找到一本小书《中国的树》,其中一节是写苦楝树的,我印象深刻。我又请教母亲、昌囝阿哥、品元伯,还专门去问了父亲生前将我“寄名出姓”的村里唯一的读书人、私塾先生徐家寄爷:“苦楝树和乡下常见的杨柳有什么区别?苦楝树有什么特点?”不想,有意外收获。徐家寄爷说:“楝为材也,杨柳不及。”他又取出一本旧书《花镜》,翻开,读给我听:“江南自春至夏,有二十四番花信风,梅花为首,楝花为终。”我有点明白了,梅花开时,春风得意,苦楝花落,夏日开始,梅始楝终也。也就是品元伯说的:“一信楝花风,一年春事空。”

苦楝树是故乡崇明岛上的大树,落叶乔木,树高可达二十米。每年四五月开出一树紫色小花,有芳香,并不浓郁,清雅宜人。我的少小时代不缺芬芳,苦楝花所赐也。淡紫色的小花会在枝头聚合成簇,摇曳生姿,摇曳生香,与墨绿色的苦楝树叶相依相偎。楝花,花中之微小者,其香浓淡随风,风轻时淡雅,风息时馥郁,浓浓淡淡,高雅脱俗。

楝花有长存于诗人笔下者,如王安石的《钟山晚步》,又如杨万里的《浅夏独行奉新县圃》。苦楝花花期极长,大约能飘香一个月。若细细品味那香,还略带隐约的苦意,却因此而更加沁人心脾。王安石在《书湖阴先生壁(其二)》中写下了他的观察:“桑条索漠楝花繁,风敛余香暗度垣。”

不知不觉,二三十年过去了,我家后门宅沟岸边的苦楝树,已经长成了一棵树干粗壮、树冠浓密的大树。我去当兵了,只有它陪着母亲,我去北大读书了,也是它陪着母亲。鸿雁来往,我有时会问及苦楝花开了没有。母亲让侄子小达写回信,告诉我:“苦楝花香,木已成材。”

关于苦楝树名字的起源,我在北大请教林庚先生,他不假思索地告诉我,《尔雅翼》云:“楝叶可以练物,故谓之楝。”楝树全身均可入药,叶子亦然。他还提及《庄子·秋水》,其中写凤凰“非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮”,练实即楝实也。

大学二年级暑假回到家中,还来不及开后门看楝树,母亲便心有不舍地告诉我:“云丽出嫁,便让昌囝把苦楝树锯了,送给云丽做嫁妆。”云丽是昌囝阿哥的女儿,昌囝阿哥虽只是堂兄,然而我俩从小一起长大,亲如手足,云丽出嫁,这自然是应该的。但,我还是打开后门想再看一眼。只见那苦楝树锯掉后残留的树墩,也在望着我。惋惜之情油然而生。二十米高的青枝绿叶、绿色树冠和小花们没有了,芳香也远去了,留下的是一地惆怅。

母亲说,锯树的时候,村里好多人来看,都是见过那绿叶,闻过那花香的乡亲呵,谁都恋恋不舍。一棵树的离去,竟然成为村里的谈资,直到我回家,乡人还在说:“元郎(父亲的小名)有眼光呵,树成材了,儿子到北京做大学生了!”“苦楝树材质好,值不少钱呐!”母亲告诉我,云丽很开心,说要做个梳妆台,千恩万谢的。“给昌囝女儿添点喜气,你父亲也高兴!”

又想起儿时母亲对我说的话:“你父亲给你留下了两间茅屋、一只狗、一棵树,还有一个寡妇娘。”父亲早逝,以致我不记其面目,当然可悲,但父亲所留给我的,让我受用一生。为我守寡终身的娘,哺育我长大,如今想来,还让我养成了一些习惯,留给我不少人生警语,如“前半夜想想自家,后半夜想想人家”“做人勿怕穷,就怕没志气”等。母亲还教我怎么拒绝诱惑。儿时有一年快过年了,宅子上有人做糖炒核桃仁,芳香四溢,飘入家门,母亲说:“儿子,关门。”至今我仍习惯于一个人闭门写作,远离喧嚣,远离各种圈子,得到的是内心的宁静,宁静而致远,致远而心境开阔,开阔而尽精微,而风景迭生 , 而神清气爽,此境界之一乎?还有苦楝树,那是我的绿色启蒙;那只大黄狗,一直护卫在我身边,学步时每次跌倒,它都会把我叼还给母亲;至于那茅草篱笆墙屋,有多少儿时的梦……

昌囝阿哥叫我去他家吃饭,喝米酒。阿哥特别高兴,还特地把云丽叫了回来。云丽告诉我:“苦楝树的纹理清晰漂亮,那木材也有香味。”阿哥说:“那树是和你伯伯一起长大的,陪了叔祖母二十多年。我是看着这树栽下的,一边锯一边想到元伯(即我父亲)。”阿哥高兴,多喝了几碗——乡人喝酒用青花饭碗,喝的是自酿米酒。哥哥喝,我得陪着,哥哥说话,我得听着。我竟喝得有了三分醉意,摇摇晃晃地回家。醉眼蒙眬中坐在苦楝树的树墩上,找那风,找那云,找那叶,找那花,找那芳香。居然还找到了几粒残留的苦楝果——它们能长出一棵树来吗?

(取材于徐刚的相关文章)

(1)、下列对文中加点词语的解说,不正确的一项是( )A、与墨绿色的苦楝树叶相依相偎 相依相偎:紧挨着,亲密地靠着。 B、却因此而更加沁人心脾 沁人心脾:气味让人感到舒适、愉悦。 C、惋惜之情油然而生 油然而生:自然而然地产生。 D、开阔而尽精微,而风景迭生 风景迭生:周围的风景不断地出现。(2)、下列对文章的理解与赏析,不正确的一项是( )A、父亲认为种苦楝树有吉祥的寓意,故借栽种此树来表达对母亲的感情。 B、文章在多次引用古籍介绍苦楝树特性同时,巧妙地交代我的成长经历。 C、苦楝花的花期极长且气味清雅宜人,受到了历朝历代众多诗人的钟爱。 D、苦楝树最终变成了亲戚的嫁妆,我内心充满了遗憾与不舍,难以释怀。(3)、请结合全文内容,分析第八段中划线句“苦楝花香,木已成材”的内涵及作用。(4)、“苦楝树”在文章中多次出现,纵观全文,谈谈“苦楝树”的重要作用具体表现在哪些方面。 -

15、阅读下面两则材料,按要求回答问题。

《红楼梦》第九回:

(贾政)道:“你们成日家跟他上学,他到底念了些什么书!倒念了些流言混语在肚子里,学了些精致的淘气。等我闲一闲,先揭了你的皮,再和那不长进的算账!”吓的李贵忙双膝跪下,摘了帽子,碰头有声,连连答应“是”,又回说:“哥儿已念到第三本《诗经》,什么‘呦呦鹿鸣,荷叶浮萍’,小的不敢撒谎。”说的满座哄然大笑起来。贾政也撑不住笑了。因说道:“那怕再念三十本《诗经》,也都是掩耳偷铃,哄人而已。你去请学里太爷的安,就说我说了:什么《诗经》古文,一概不用虚应故事,只是先把《四书》一气讲明背熟,是最要紧的。”李贵忙答应“是”。

《红楼梦》第三十六回:

(宝玉)每每甘心为诸丫鬟充役,竟也得十分闲消日月。或如宝钗辈有时见机导劝,反生起气来,只说“好好的一个清净洁白女儿,也学的钓名沽誉,入了国贼禄鬼之流。这总是前人无故生事,立言竖辞,原为导后世的须眉浊物。不想我生不幸,亦且琼闺绣阁中亦染此风,真真有负天地钟灵毓秀之德!”因此祸延古人,除四书外,竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫,也都不向他说这些正经话了。独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等语,所以深敬黛玉。

选文中多处提到了“四书”,宝玉、贾政、黛玉、宝钗四人对“四书”的态度体现了人物怎样的特点,请结合书中其它情节,任选二人分别予以解说。

-

16、在横线处填写作品原句。要求:书写规范,字迹清晰。

(1)古代描写战争的文学作品中,有很多舍生忘死的勇士形象。面对强敌,他们视死如归,如高适《燕歌行》:“杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 , 。”面对强敌,他们同仇敌忾,如《无衣》:“王于兴师, , 。”

(2)“天下兴亡,匹夫有责”。有的人痛心于统治者不能铭记历史教训,最终导致历史悲剧的重演,如杜牧在《阿房宫赋》中写道:“秦人不暇自哀,而后人哀之; , 。”有的人痛心于家国的危亡,警示统治者不能沉溺于所好,如欧阳修在《伶官传序》中写道:“ , , 岂独伶人也哉!”

-

17、阅读下面诗歌,完成下面小题。

复愁十二首①(选四)

杜甫

其三

万国尚防寇,故园今若何?昔归相识少,早已战场多。

其八

今日翔麟马② , 先宜驾鼓车。无劳问河北,诸将觉荣华。

其十一

每恨陶彭泽,无钱对菊花。如今九日③至,自觉酒须赊。

其十二

病减诗仍拙,吟多意有余。莫看江总④老,犹被赏时鱼⑤。

[注]①该组诗作于杜甫晚年。此时,兵乱不断,作者羁旅天地有感于此。②翔麟马:系唐太宗所乘良马,即翔麟紫。③九日:即重阳节。④江总:南朝文学家,历仕梁、陈、隋三朝,早先因战乱漂泊岭南十四年,45岁时被朝廷召还,晚年在南朝陈任宰相。⑤赏时鱼:皇帝赏赐用以证明身份地位的信物,杜甫为官之时也曾获赐此物。

(1)、下面对本组诗的理解,不正确的一项是( )A、其三写诗人对战乱带来的动荡充满了忧思与感伤。 B、其八“无劳”两句隐含着作者对时局的无限忧虑。 C、其十一写作者艳羡陶彭泽的生活而生出归隐之意。 D、其十二“仍”字可见作者在创作上自我要求严格。(2)、以下对诗歌的理解与赏析,正确的一项是( )A、其三中作者用反问的修辞手法,让表达的情感更加深沉。 B、其八用“翔麟马”的典故,盛赞了今日大唐军队的声威。 C、其十一借描写“重阳节”的景物,营造沉郁悲凉的意境。 D、四首诗由家国之悲写到个人境遇之苦,沉重中寓有希望。(3)、杜诗感情沉郁、意蕴深厚。请结合以上诗歌的内容,具体分析题目“复愁”所蕴含的复杂情感。 -

18、阅读下列三则材料,按要求回答问题。

①子曰:“鄙夫可与事君也与哉?其未得之也,患得之。既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。”(《论语·阳货》)

②朱熹《论语精义》引曰:“惮于任事,故未得而患得;好利无厌,故既得而患失。”

③许昌靳裁之有言曰:“士之品大概有三:志于道德者,功名不足以累其心;志于功名者,富贵不足以累其心;志于富贵而已者,则亦无所不至矣。”

(1)、请结合以上三则材料解释“鄙夫”的意思,并阐明理由。(2)、成语“患得患失”出自《论语·阳货》,材料①中“其未得之也,患得之”一句,有的版本解释为“患不得之”。请结合以上三则材料,简要分析这两种说法的差别。 -

19、阅读下面文言文,完成下面小题。

赠江伶序①

江生,吴人也,以歌依宋君于雪苑②。先是,沙随有郭使君者,官常州刺史,携江生与其侣十余人以归。余识使君,使君每燕余,则出江生度曲,秀外惠中,丰骨珊珊 , 发清商之音,泠然善也。未几,为睢阳武卫冯将军所留,已而复归于郭。又未几,卒归宋君。

江生尝告余曰:“身羁旅也,不幸以歌曲事人,实愿始终一主。而朝章华③之馆,暮虒祁之宫,非其志也,主人不能有也。宋君者,今相国介弟也,乃独能有之。日设酒食,召宾客以自娱乐,慷慨豁达,不为局促态,可谓达矣!”

余因有感于雪苑盛时,乌衣朱桁,门第相望。当时亦有相国沈氏,其族如仪部君譔④。尤以文采自命,为豪举,辇千金三吴 , 招呼伎乐如江生者,皆衣轻纨,歌《子夜》,暇则鸣珂走马。富贵儿竞而效之,南邻北壁,钟鼓不绝。如此者遂历三纪,识者以为雪苑风气,于是尽矣!侈极而衰,固其所也。无何,果为寇所破,向之门第相望者,或存寡妇弱儿,或遂展转灭没,不知其姓氏。呜呼!转瞬间相悬绝者 , 何止如江生一辈也!

有老伶吴清者,尝逮事沈相国家,年六十余,须髯白如丝,贫无依倚,乃为陈将军教其十许岁歌儿以糊口,能言吾郡神宗间最盛时事,谓:“江生晚出,雪苑向日之歌者皆已散去,惜未得见江生,江生亦不幸而未见夫梨园全队。人擅《白雪》,每发一声,则缠头之赠,金钱委积。清老矣!当时身所亲历,至今犹数数梦见之。”每言,则呜咽泣下,沾襟不止。余更征诸长老,清之言信然!

既夙有感于中 , 而江生之来自吴,又识之独先,然则江生虽少,固余之何戡⑤也!属酒酣,乃为之《序》,而顾谓宋君曰:“人生贵行乐耳,公真达者矣!”天下固多不遇而遇,遇而不遇,江生、江生,苟精一技,亦可以成名。高岸成谷,深谷为陵,即秉烛刻阴,岂足以当老伶之一泣也?

(取材于侯方域相关文章)

注释:①赠江伶序:作者侯方域,字朝宗,明亡之后,入清为官,后归乡隐居。作者经历由明入清之际的动荡,重逢昔日故人,故作此序。②雪苑:此处代称归德府,即今河南商丘,侯方域等人曾在此地成立雪苑诗社。③章华:春秋时期诸侯的宫殿名称,下文虒祁亦同。④仪部君譔:沈譔,曾任礼部仪制清吏司主事。⑤何戡:刘禹锡《与歌者何戡》诗:“旧人唯有何戡在,更与殷勤唱《渭城》。”

(1)、下列对语句中加点词的解释,不正确的一项是( )A、则出江生度曲 度:演唱 B、可谓达矣 达:显赫 C、余更征诸长老 征:求证 D、属酒酣,乃为之《序》 属:及、至(2)、下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )A、携江生与其侣十余人以归 不幸以歌曲事人 B、发清商之音 则缠头之赠 C、为睢阳武卫冯将军所留 果为寇所破 D、乃独能有之 乃为陈将军教其十许岁歌儿以糊口(3)、下列对文中语句的理解,不正确的一项是( )A、秀外惠中,丰骨珊珊

外表清秀,内心聪颖,体态丰饶,仪态闲雅 B、辇千金三吴

用车装载千金,前往三吴 C、转瞬间相悬绝者

转眼间,那些与亲友离散的人 D、既夙有感于中

我平素在心中对这些事已很有感触(4)、根据文意,下列理解与推断,不正确的一项是( )A、第一段介绍了江伶因受宋君赏识而留居于雪苑及其漂泊的经历。 B、第二段江伶向作者表达了对稳定生活的渴望以及对宋君的感激。 C、第三段写沈氏族人喜好艺术,为人豪爽,不惜花重金延揽乐工。 D、第四段吴清在回忆江生昔日演唱时的盛况中寄寓了无限的感慨。(5)、请逐条分析作者在叙述与江伶交往的经历中所蕴含的多重感慨。 -

20、阅读下面材料,完成下面小题。

材料一:

“文化认同”的重要内涵之一是人们将使用共同的文化符号、遵循一致的思维和习惯、秉承共同的文化价值、追求统一的文化理想等作为认同的依据。

从社会心理学的角度来看,文化认同对个体乃至民族国家都有重大的意义。个体通过相同的日常行为和价值理念融入群体来寻求同类的认可,并获得归属感和安全感。对国家民族而言,共同的文化记忆和文化符号、共同的文化心理归属和文化情感体验是凝聚和延续民族国家的精神文化纽带,它使共同体内的归属感由“我”扩展到“我们”,并形成国家民族认同的价值观念。

从主观上来看,个体文化认同的形成与人的心理因素密切相关。从心理学上讲,培育价值观念需要经过知、情、意、行四个环节。因此,个体认可某一社会规范的价值需要经过如下步骤:一是对该社会规范有一定了解,并经过审慎考虑;二是对该社会规范有一定满意度,从情感上表示赞同;三是在思想上愿意受该社会规范指导,并从行动上在自身生活中反复践行。因此,认同是个体在认知、情感上主动接受他人的影响,在态度和行动上主动与他人相一致的过程。个体的文化认同除了在所处文化群体中有良好的自我认同外,更表现为对整个社会文化所展现出来的主流价值观的认同,有助于人们形成共同的理想信念、共同的价值观念,最终形成国家和民族的认同。因此,在培育和强化个体的文化认同过程中,既要遵从个体文化认同过程中的心理反应,又要从个体所处社会文化环境入手来催化这一心理反应,使优秀传统文化能在认同的基础上找到传承发展的最佳路径。

因此,文化认同的核心在于现实生活,有什么样的生活就有什么样的文化。为此必须重视理论认知和行为认同的巨大差距,只有把优秀传统文化的核心内容整合到文化建设中去,贯穿于当代青年的日常学习生活之中,融汇于青年社会主义核心价值观的践行之中,才能使优秀传统文化的传承发展实现从知到行的转化。

传统文化与现实结合主要有三种途径。一是优化文化环境。通过打造传统文化走廊,陈列历代名人名家雕塑,开展经典阅读、国学竞赛、专家讲座、书画民乐等活动,以及用好用活图书馆、博物馆、群艺馆、美术馆、文化遗址等文化场所,形成有利于传承和弘扬优秀传统文化的环境氛围。二是构建互动式媒体矩阵。在利用好报纸、书刊、电台、电视台、宣传橱窗等传统媒体的同时,与时俱进地利用官网、微博、微信公众号、短视频等新媒体,开发其特有的功能,实现“优秀传统文化+媒体渠道”的有机融合。三是充分利用重大历史事件和传统节日庆典活动,彰显爱国主义的深刻内涵,让青年深刻理解优秀传统文化的精神实质和价值追求。

(取材于黄汀、李卓群的相关文章)

材料二:

古籍作为民族文化的载体,其价值远超文献本身,是塑造文化认同、促进民族团结的重要力量。在推广古籍阅读的过程中,社会化阅读这一概念的重要性愈发凸显,它是一种根植于数字时代、依托社会互动的阅读形态,以数字技术和社交网络平台为中介,使读者能够围绕文本展开多元互动。

互动仪式是古籍阅读推广的重要策略。互动仪式链理论由兰德尔·柯林斯提出,是对社会微观互动与宏观结构之间关系的创新性阐释,旨在通过情感能量的概念整合、微观与宏观分析,为理解社会现象提供一个动态且富有解释力的视角。该理论围绕互动仪式展开,它指个体在特定时空背景下通过身体共在、界限划分、共同关注焦点及分享共同的情感体验而形成的集体互动活动。情感能量作为互动仪式的关键产物,是个体在仪式中获得的积极情绪体验,它促进了信任、团结,并提升群体凝聚力,成为生成社会秩序的微观基础。

互动仪式链理论强调,多个参与者在同一空间中共存,并形成明确的“局内人”与“局外人”的区别是互动仪式开展的前提条件。据此,推动古籍社会化阅读的首要任务是搭建古籍阅读平台。当前,以微信阅读、喜马拉雅为代表的移动阅读平台,凭借其高度的使用便捷性与社交功能集成的优势,已成功塑造了数字化阅读的新范例。古籍阅读平台的搭建可以借鉴此类移动阅读平台的技术优势与社交基因,与此同时需要深刻理解中华文明的突出特性,将中华民族从历史走向未来、从传统走向现代的发展大趋势,融入平台的设计之中。只有这样,古籍阅读才能唤醒用户内心深处的民族自豪与文化认同,成为一次心灵回归与文化寻根之旅。

(取材于郑志亮、武磊的相关文章)

(1)、根据材料一,下列理解不正确的一项是( )A、遵循一致的思维和习惯可以作为文化认同的一个依据。 B、从社会心理学角度来看文化认同对个体有更大的意义。 C、个体可通过融入群体来寻求同类的认可并获得归属感。 D、精神文化纽带使共同体内的归属感由个体扩展到群体。(2)、根据材料一,下列对个体文化认同形成的心理因素表述不正确的一项是( )A、了解社会规范并从情感上产生认同。 B、受社会规范的指导并付诸具体行动。 C、认同社会文化展现出的主流价值观。 D、借助文化建设来影响人们现实生活。(3)、根据材料二,下列对互动仪式链相关内容的理解不正确的一项是( )A、能为理解社会现象提供一个动态且富有解释力的视角。 B、开展互动仪式需要参与的多个个体在同一空间中共在。 C、互动仪式是通过关注共同的焦点产生情感共鸣的活动。 D、作为关键产物的情感能量是生成社会秩序的微观基础。(4)、结合材料一和材料二,下列分析与推断正确的一项是( )A、有效推动社会化阅读是促进民族文化认同的必备条件。 B、在孔庙等文化场所举行相关文化活动可促进文化认同。 C、互动仪式链理论为促进文化认同提供了重要理论依据。 D、只有普及好古籍阅读,才能找到民族文化认同的纽带。(5)、请结合材料一、二,简要分析如何才能让古籍促进民族文化认同。