相关试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高一上学期历史9月月考试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷(必修)

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷

- 辽宁省六校协作体2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 江西省赣州市十四县(市)2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 江西省赣州厚德外国语学校2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省汪清县第六中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省乾安县七中2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 湖南省醴陵二中、醴陵四中2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 河南郑州47中学暨八校联考2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

-

1、“中国式现代化”展现出中国共产党、中华民族和中国人民强大的道路自信。阅读材料,回答问题。

材料一 早期中国共产党人认为现代化只代表积极进步的抽象含义,随着革命实践的深入,上升到具体化的范畴。1923年翟秋白在《现代文明的问题与社会主义》一文中指出“现代文明”首要的是发展“技术文明”,较早触及了现代化文明的核心要素。在整个新民主主义革命时期,党的实践活动主要围绕驱逐列强、打倒封建军阀的革命战争展开,因此对现代化的认知主要局限于军事器物层面,初步涉猎工农业生产现代化领域,未能上升到完整、全面的战略高度。1938年周恩来在《怎样进行持久抗战》一文中指出:“我们虽不赞成为唯武器论的观点,然而军事技术的提高,装备的现代化,是迫切需要的。”1944年毛泽东在陕甘宁边区工厂讲话中提到:“要打倒日本帝国主义,必须有工业;要中国的民族独立有巩固的保障,就必需工业化。”在革命胜利关头,毛泽东在七届二中全会上又指出,我们“取得了或者即将取得使我们的农业和手工业逐步地向着现代化发展的可能性。”这为新中国成立后中国的经济建设初步规制了现代化的轨道。

——摘编自邵燕《中国共产党现代化观百年演进研究》

材料二 新中国成立后,毛泽东依据现代化一般规律提出了国家工业化的发展方向,即“使中国稳步地由农业国转变为工业国”。他又在调查研究的基础上,实现了从“以苏为师”向“以苏为鉴”的转变,确立了“现代化不等于苏联式”的观念,开始独立思考适合中国情况的工业化和现代化道路。他指出,中国的社会主义现代化是以工业化为主要内容的农业、工业、国防和科学技术全面发展的现代化。

改革开放和社会主义现代化建设新时期,邓小平从中国实际出发,以“小康社会”“小康之家”作为现代化建设的阶段性目标。党的十八大以来,习近平总书记对现代化的认知实现了进阶式转变,提出了新时代的“全面现代化”。全面现代化区别于西方以经济现代化、物质现代化为核心的单一性现代化,是以人的现代化为核心的经济现代化、政治现代化、文化现代化、社会现代化、生态文明现代化等“五位一体”的现代化。

——摘编自段治文、张晓委《新中国成立以来中国式现代化自主认知体系构建的演进历程》

(1)、根据材料一,概括新民主主义革命时期中国共产党现代化观的特征,并分析建国前党的现代化认知产生的影响。(2)、根据材料二并结合所学,归纳新中国成立以来“中国式现代化”内涵的变化并简析推动其变化的因素。 -

2、文治修明以定邦,武功赫奕而拓疆。阅读材料,回答问题。

材料一 《汉书·武帝纪赞》谓帝:“罢黜百家,表章六经,兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,举封禅,号令文章,焕焉可述。后嗣得遵洪业,有三代之风。以帝之雄才大略,不改文、景之恭俭,虽《诗》《书》所称,何以加焉?”是专赞武帝之文事,而武功则不置一词。抑思帝之雄才大略,正在武功。

——摘自【清】赵翼《廿二史札记》

材料二 《群书治要》(唐太宗命魏徵等人编撰)系统总结了古代治国理政的理论精华,是贞观君臣施政的重要理论依据。唐太宗赞此书“博而且要,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古”。“以史为鉴”是《群书治要》的重要立意,书中共50卷的内容里,“史部”就占20卷,收录了《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》等前代史籍著作,呈现出数千年国家治理、朝代兴衰之概貌。《群书治要》的“子部”收录了儒、道、法、兵、杂、墨、名诸家政论,呈现出贞观君臣处理“统一”与“多元”关系的权变智慧。《群书治要》对“贞观之治”的出现具有直接、深刻和全面的影响。

——摘编自刘海天《〈群书治要〉对“贞观之治”的历史影响》

(1)、根据材料一,概括班固和赵翼对汉武帝评价的异同点。结合所学,列举事实说明“帝之雄才大略,正在武功”的原因。(2)、根据材料二和结合所学,简述唐太宗的作为如何推动“贞观之治”局面的开创,阐明《群书治要》“对‘贞观之治’的出现具有直接、深刻和全面的影响”的理由。 -

3、《宋史》记载:“(王安石)黜《春秋》之书,不使列于学官,至戏目为断烂朝报。”但是程颐弟子尹焞却说:“介甫未尝废《春秋》。废《春秋》,以为‘断烂朝报’,皆后来无忌惮者托介甫之言也……韩玉汝之子宗文,尝上王介甫书,请六经之旨,介甫皆答之。”王安石的著作《原性》也提及:“伏牺作易,非天下之至精至神,其孰能与于此?孔子作《春秋》,则游夏不能措一辞。”对此认识合理的是( )A、多重史料的运用有助于对历史真相的认知 B、不同史料的发现会导致历史事实的多样化 C、只有获取第一手史料才能鉴别历史的真伪 D、必须实现文献史料与考古成果的相互印证

-

4、德国政府于2018年底出台实施《专业人才战略》,并从2020年3月起引入新的《专业人才移民法》,聚焦本国劳动力紧缺行业,在已有立法实践的基础上,完善和深化部分现行法规,有针对性地吸引和便利欧盟国家以外的第三国专业技术人员来德国工作。这表明( )A、欧盟是德国劳动力的新来源地 B、德国积极吸引发展中国家人才 C、专业人才在全球的大规模流动 D、德国努力拓宽人才的流动渠道

-

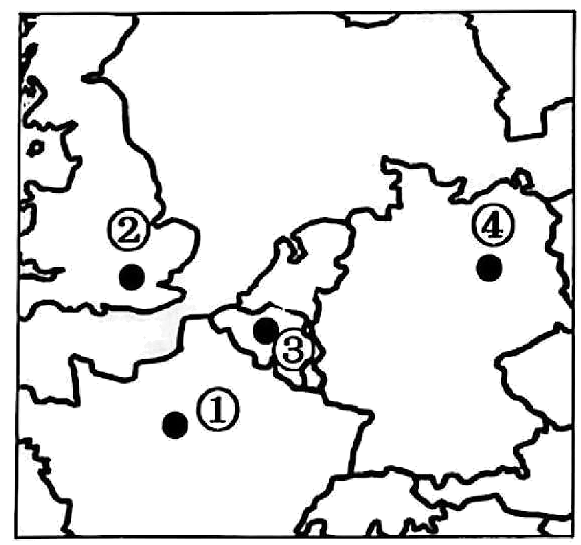

5、这座城市被称为“欧洲首都”,是因为欧盟总部位于此,欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会都设于此。另外,它还是200多个国际行政中心及上千个官方团体的日常会议举办之所。它位于下图的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

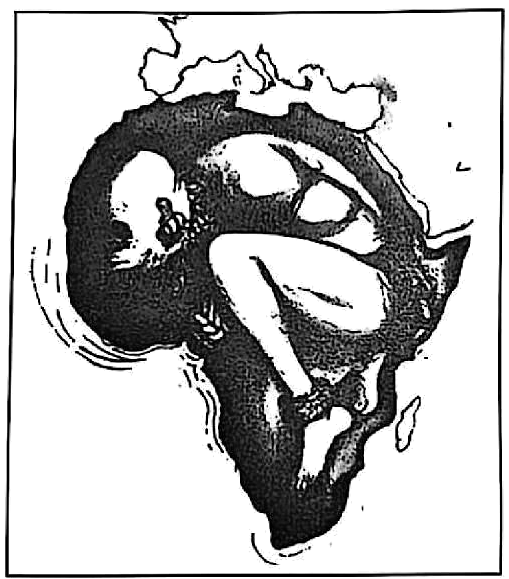

6、下图是创作于1959年的漫画。图中,一个双手双脚都被捆绑着的非洲人蜷缩在非洲版图形状的囚笼中,正奋力挣脱准备从非洲大陆上站立起来。该漫画意在说明( )

A、罪恶的黑奴贸易登上了历史舞台 B、非洲被卷入了资本主义世界市场 C、西方列强掀起了瓜分非洲的狂潮 D、非洲在觉醒中努力走向民族独立

A、罪恶的黑奴贸易登上了历史舞台 B、非洲被卷入了资本主义世界市场 C、西方列强掀起了瓜分非洲的狂潮 D、非洲在觉醒中努力走向民族独立 -

7、由于传统如干燥、盐腌等保存方法有局限性,难以满足长时间、高质量保存食物需求,尤其是新鲜肉类、蔬果等易腐食品,人们渴望一种能更好保持食物新鲜度、营养和口感的方法。1879年,德国工程师卡尔・冯·林德制造了第一台人工制冷的家用冰箱。1910年世界上第一台压缩式制冷的家用电冰箱在美国问世。这表明( )A、社会需要促进食品保鲜技术革新 B、自然界的冰可以延长食品保藏期 C、食品冷链物流产业突飞猛进发展 D、粮食储备智能化水平不断地提高

-

8、1549年,法国的杜倍雷撰写了《保卫和发扬法兰西语言》一书作为七星诗社的宣言书。“七星诗社”的灵感很有可能来自古代亚历山大的七诗圣。他们欣赏古人的杰作,模仿古人的颂诗、哀曲,学习彼特拉克的十四行诗体,丰富和发展法兰西民族语言。这反映了( )A、希腊化时代文学艺术发展 B、文艺复兴在法国开始兴起 C、法国民族认同进一步强化 D、法国启蒙运动的蓬勃发展

-

9、有学者指出:建国以来,我国进行了三次“解放农民革命”。第一次革命的核心是解放农民、保护农民、限制农民(1949-1978年);第二次革命的核心是解放农民、转移农民、富裕农民(1978-2000年);第三次革命的核心是解放农民、投资农民、服务农民、转移农民、富裕农民(2000-2020年)。对此解读正确的是( )A、第一次“解放农民革命”包括土地改革、农业集体化运动、易地扶贫搬迁工程 B、第二次“解放农民革命”指家庭联产承包责任制、发展乡镇企业、“三权”分置 C、第三次“解放农民革命”包括取消农业税、打赢脱贫攻坚战、乡村振兴战略等 D、三次“解放农民革命”本质上都是变革所有制形式提供激励机制来发展生产力

-

10、1934年,蒋介石发表《新生活运动之要义》,强调恢复中国固有道德“礼义廉耻”,即礼是“规规矩矩的态度”;义是“正正当当的行为”;廉是“清清白白的辨别”;耻是“切切实实的觉悟”。随后,国民政府在全国开展“新生活运动”。由此可知,“新生活运动”意在( )A、培育有礼义知廉耻的“新国民” B、通过道德规范强化国民政府统治 C、新形势下复活传统“德治”思想 D、用固有道德改变国民党腐败现实

-

11、1868年中美《蒲安臣条约》明确规定两国在移民问题上的对等权利。1880年《中美续修条约》废除了这一对等权利。1882年美国《排华法案》规定绝对禁止华工入境十年。之后又于1891年、1902年两次延长法案中的此项规定。美国排华政策的持续出台( )A、受到了反洋教斗争和义和团运动的刺激 B、是甲午战争后瓜分中国狂潮的连锁反应 C、是美国社会中文化认同问题导致的结果 D、反映了美国对廉价劳动力需求不复存在

-

12、下表为中外军队火器列装情况对比(部分),据此分析可知( )

中文名称

发明时间

国外装备

淮军装备

雷明顿步枪

1865

1866年美国陆军试用;1870年美国海军订购1万支

1873-1874

李式步枪

1877

1879年,美国海军采用;改进后的连发枪由英国在1888年采用

1879

1871式毛瑟步枪

1866

1871年德军采用,1878年塞尔维亚订购10万支

1875

温切斯特连发枪

1866

1877年后受到西方国家重视

1873

毛瑟连发枪

1886

1890年德国换装小口径毛瑟;1890-1893年土耳其购买28万支;1894年,阿根廷订购18万支

大口径毛瑟于1888年装备,小口径毛瑟于甲午战后大量装备

马克沁机枪

1884

1887年英国、瑞士、奥地利、俄罗斯开始订购;1888年,德国开始装备

1885年购买洋枪,1888年开始仿造,仅生产30余挺,于1893年停造

A、淮军装备引领世界军事技术潮流 B、淮军火器以购买为主,自制为辅 C、淮军火器大多先于西方国家列装 D、洋务运动实现了我国军事近代化 -

13、486年冯太后根据汉人官员李冲的建议,在地方基层建立三长制(即五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长),代替原先的宗主督护制。冯太后明确表态:“立三长,则课有常准,赋有恒分,苞荫之户可出,侥幸之人可止,何为而不可”。据此推知,三长制( )A、以保障赋役征发为首要目的 B、模仿了中原地区的邻保制度 C、有助于巩固北魏政权的统治 D、为隋唐盛世的出现奠定基础

-

14、商周之变被后人总结为立子立嫡之制、庙数之制、同姓不婚之制。实际上商代分封是分散进行,主体是功臣,王室没有整体转化为诸侯,嫡庶、庙制、婚姻制度的影响力主要涉及宗族内血缘事务。但周代分封是把王室子弟整体转化为诸侯,又与异姓诸侯结成政治婚姻,嫡庶、庙制、婚姻不再单纯表达血缘关系,而与政治资源分割紧密联系。据此可知,造成商周制度区别的主要原因是( )A、分封制下被分封主体不同 B、统治者权利继承原则不同 C、经济与社会发展状况不同 D、血缘和政治融合程度不同

-

15、自1914年至1979年间,巴拿马运河一直由美国独自掌控。但在1979年,根据新的《巴拿马运河条约》,运河的管理权逐渐转移到巴拿马手中,并于1999年12月31日正式完成了移交。这一变化侧面反映了( )A、巴拿马实现民族独立 B、不结盟运动开始兴起 C、美国经济的逐步萧条 D、美国霸权地位的动摇

-

16、1872年1月,某位政治家发表演说:“我国的诸侯们,自发地放弃了领地和领主权。在没有放一枪,没有流一滴血的情况下,废弃了……封建制度。然后,开始推进象征着近代文明的铁路和电信设施。”此演说涉及的历史事件是( )A、光荣革命 B、洋务运动 C、明治维新 D、德意志统一

-

17、秘鲁考古人员在海拔4100多米的安第斯山脉上发现了一大批记事绳。记事绳被封存在一间石头砌成的小屋内,每根记事绳的长度为100米左右。这有助于研究( )A、印加文明 B、玛雅文明 C、阿兹特克文明 D、印度文明

-

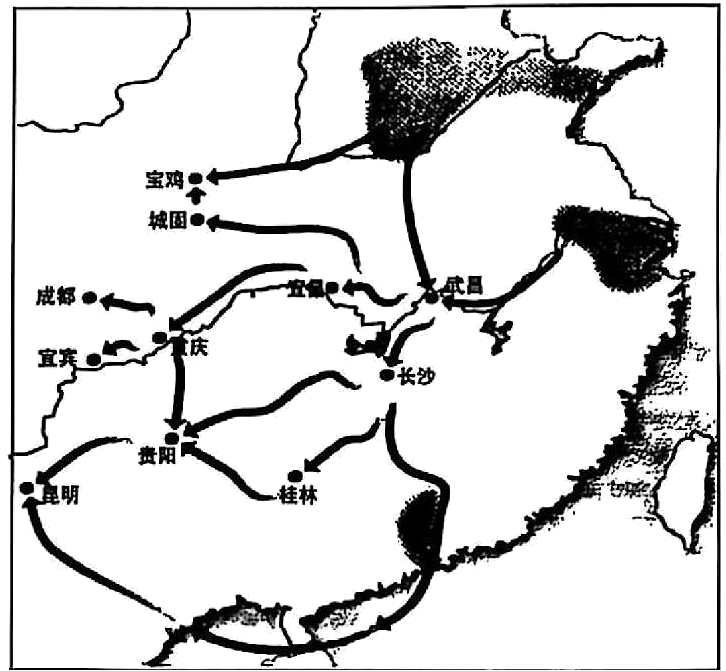

18、观察下图,该图应为( )

A、民国初年民族工业发展区域图 B、抗战时期沿海工业内迁示意图 C、20世纪60年代三线建设推进图 D、21世纪西部大开发战略实施图

A、民国初年民族工业发展区域图 B、抗战时期沿海工业内迁示意图 C、20世纪60年代三线建设推进图 D、21世纪西部大开发战略实施图 -

19、《宋史·食货志》载:“(南宋)泉、广二舶司,岁抽解香药、犀象、真珠、龙脑等物,以数十万计……凡乳香抽解,每斤二贯文,象牙每斤五百文。”周去非《岭外代答》亦云:“蕃舶之利,颛以富国。”据此可知,南宋市舶司的设置有利于( )A、港口繁荣 B、发展经济 C、充实财政 D、垄断贸易

-

20、邾文公(邹国国君)卜徙于绎,史曰:“利于民,不利于君。”君曰:“苟利于民,寡人之利也。天生烝民(百姓)而树之君,以利之也,民既利矣,孤必与焉。”遂徙于绎。邾文公言行体现了( )A、天人合一 B、以民为本 C、为政以德 D、天下为公