相关试卷

- 广东省遂溪一中2018届高三上册历史第五次月考试卷(必修三册 选修一)

- 江苏省东台市创新学校2018届高三上学期历史9月月考试卷

- 江苏省如皋市2018届高三上学期历史开学考试试卷

- 浙江省诸暨市2016-2017学年高一上学期期末考试历史试题

- 浙江省宁波市九校2016-2017学年高一下学期期末联考历史试卷

- 浙江省杭州市2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题

- 四川省遂宁市高中2016-2017学年高二下学期期末教学水平监测历史试题

- 2017届河北省张家口市高三4月统一模拟考试文综历史试卷

- 2017届河北省武邑中学高三下学期第三次质检考试文科综合历史试卷

- 2017届四川省成都市九校高三下学期期中联考文科综合-历史试卷

-

1、公元前6世纪,在恒河流域形成一系列国家过程中,也出现了一些法律典籍,它们包含了民法、刑法、诉讼法的某些内容,但它们不是国家颁布的法典,并且在结构和内容上通篇都在宣扬婆罗门教教义。这些法典的颁行( )A、利于维系种姓制度 B、推动了罗马法的诞生 C、旨在强化君主专制 D、受到佛教教义的影响

-

2、在伦敦召开的共产主义者同盟第二次代表大会上,马克思和恩格斯受大会委托起草同盟纲领,这就是《共产党宣言》。该纲领发表的时间是( )A、1844年 B、1848年 C、1867年 D、1948年

-

3、工业革命出现了下图中蒸汽为动力的工厂。英国工业革命过程中有一位传奇人物。他出身贫寒,凭发明创造成为了富有的纱厂主;他建立了近代第一座水力纺纱厂,被誉为“工厂制度的建立者”。这位“传奇人物”是( )

A、阿克莱特 B、哈格里夫斯 C、瓦特 D、贝尔

A、阿克莱特 B、哈格里夫斯 C、瓦特 D、贝尔 -

4、人们在探讨工业革命为什么会在18世纪下半叶发生时,提出的推动工业革命诞生的诸多因素中合理的有( )

①拥有日益扩展的广阔市场 ②工业资本家掌握国家政权

③唯利是图精神弥漫于社会 ④各国普遍形成了统一市场

A、①② B、①③ C、①③④ D、②③④ -

5、冯棠译《旧制度与大革命》中描述“这场革命的效果就是摧毁若干世纪以来绝对统治欧洲大部分人民的、通常被称为封建制的那些政治制度,代之以更一致、更简单、以人人地位平等为基础的社会政治秩序。”这里的这场革命指的是( )A、英国资产阶级革命 B、法国大革命 C、美国资产阶级革命 D、1848年欧洲革命

-

6、有学者指出某个国家爆发革命后,经过两次内战,议会获胜,处死国王。随后,又经历了共和国、军事独裁和王朝复辟时期的反复斗争,后又发生某种“革命”,革命成果获得巩固。与该学者描述相符合的是( )A、英国 B、法国 C、德国 D、意大利

-

7、下图是1493年伊莎贝拉女王和斐迪南国王接见哥伦布的场景画。美国学者莫里森对此事件评价说:“这是哥伦布一生幸运的最高点。”以下与哥伦布无关的是( )

A、他熟悉《马可·波罗行纪》 B、他受葡萄牙王室委派航行 C、他一直由大西洋向西航行 D、他的航行未取得预期回报

A、他熟悉《马可·波罗行纪》 B、他受葡萄牙王室委派航行 C、他一直由大西洋向西航行 D、他的航行未取得预期回报 -

8、据《纲要下》教材“自从他们控制东地中海商路后,西欧人就开始寻找经大西洋到达印度的航线。”该描述中的“他们”指的是( )A、罗马人 B、阿拉伯商人 C、奥斯曼人 D、拜占庭人

-

9、中古时期,东亚的日本和朝鲜模仿中国建立了中央集权制度,而佛教也由中国传入日本和朝鲜。这反映了各区域文明( )A、各自独立发展 B、相互武力攻伐 C、发展极不平衡 D、进行密切交流

-

10、10世纪初,基辅罗斯不断扩张,版图东至伏尔加河口,经克里米亚半岛迄多瑙河口,北起拉多加湖,循波罗的海沿岸,南临草原,一度成为东欧最强大的国家。1240年落入到以下哪个民族统治之下( )A、斯拉夫人 B、日耳曼人 C、蒙古人 D、拜占庭人

-

11、在某个帝国统治下,地中海地区保持了200多年的和平。由于奴隶和广大平民的辛勤劳动,帝国内不同地区经济联系的加强,以及贸易的发展,帝国在1—2世纪空前繁荣。该帝国是指( )A、波斯帝国 B、亚历山大帝国 C、罗马帝国 D、拜占庭帝国

-

12、文字极为重要,它能让社会生活留下记录。世界上最古老的文字产生于以下哪个地区( )A、古代西亚 B、古代东亚 C、古代埃及 D、古代美洲

-

13、古巴比伦王国汉谟拉比统治时期司法体制的规定:地方法官依据事理曲直按照《汉谟拉比法典》或当地习惯法做出裁决。下列有关该法律错误的是( )A、世界上现存最早的较为完整的成文法 B、主要维护奴隶主的利益和权威 C、涉及的内容包括社会结构等多个方面 D、帝国形成比较完善的税收体系

-

14、中华文明与世界文明是相互交融、互鉴共进的关系,既以包容开放的态度吸收世界文明精华,又以自身独特贡献推动人类文明多样繁荣。阅读材料,完成下列要求。

材料 文明交流超越时空的力量。辽宁北票北燕大司马冯素弗墓出土的玻璃注呈淡绿色半透明状,造型似鸭,其材质经检测为钠钙玻璃,与中国本土铅钡玻璃成分迥异。利玛窦获万历皇帝特赐葬于北京滕公栅栏,其墓碑刻汉文与拉丁文,双龙环抱十字架,堪称中西合璧的典范。

世界上各民族的创造构成千姿百态的文明,其中,中华文明具有独特的价值与形态。就历史的实践过程而言,中西文明之间的互动构成了世界文明交流史的重要部分。中西文明的交流,显示出由浅入深、异质文明自我诠释、主动引进与被动接受同时进行、利益驱动等特点。无论在器物(包括技术)、制度层面,还是思想文化层面,中华文明对世界文明都有着卓越的贡献与深远的影响。

——据张国刚《略谈中华文明对西方的影响与贡献》等整理

(1)、阅读材料,结合所学,从文明交流的角度,解读辽宁北票玻璃水注的意义,概括利玛窦的历史贡献。(2)、根据材料和所学知识,从“中华文明以自身独特贡献推动人类文明多样繁荣”的认识入手,以“中华文明的世界意义”为主题,写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实例举充分,观点陈述正确,结论合理) -

15、马克思、恩格斯将工业革命引发的阶级矛盾升华为科学社会主义理论。阅读材料,回答问题。

材料一 工业革命前,英国社会以土地贵族和乡绅为主导。工业革命以来,工厂主、商人、银行家通过资本积累迅速崛起,取代了贵族的经济和政治主导地位。大量失去土地的农民和手工业者涌入城市。工人通过罢工、工会和政治组织争取缩短工时、提高工资和改善劳动条件。

——刘益东等《科技革命与英国现代化》

材料二 马克思主义的诞生及马克思主义传播的大事年表

年份

重大事件

1845-1846年

马克思与恩格斯合著《德意志意识形态》,首次系统阐述_A_,提出“社会存在决定社会意识”“生产力与生产关系的辩证运动推动历史发展”等核心观点

1848年

马克思受共产主义者同盟委托起草的《_B_》发表,标志马克思主义正式诞生

1857—1858年

马克思撰写《政治经济学批判大纲》(即《资本论》第一稿),首次系统提出_C_,揭示资本家通过剥削工人剩余劳动获取利润的本质

1903年

俄国社会民主工党分裂,列宁领导的_D_确立马克思主义革命路线,为十月革命奠定基础

——摘编自李兴耕等《共产党宣言与当代》

(1)、根据材料一,概述工业革命重塑社会阶级结构的表现,并结合所学知识,指出19世纪三四十年代欧洲爆发的重要工人运动。(2)、根据材料二,结合所学知识,依据上下文内容的提示,完成表格中 1-4处“重大事件”的填写。结合所学知识,从“理论本质、时代价值”的维度,简要评价马克思主义。 -

16、法治是国家治理的关键。阅读材料,回答问题。

材料一 《中华民国临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,确立了民主共和政体的合法性。《训政纲领》规定,在训政时期,由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

——据《历史·选择性必修1》等整理

材料二 新时代依法治国案例选编

案例

介绍

2016年聂树斌案再审

此案因证据链存疑、程序违法等问题引发社会关注,司法机关通过异地复查、公开听证等机制纠正冤案,并对原办案人员追责。

2020年《中华人民共和国民法典》编纂

系统回应了数字经济、人格权保护等新时代命题,如增设“隐私权和个人信息保护”专章,明确数据权益归属规则。

2023年淄博市烧烤经济规范化治理

淄博市因烧烤经济爆火后,政府迅速出台《露天餐饮管理办法》,市场监管部门联合公安、环保开展“柔性执法”,如对轻微违规首次警告、二次处罚。同时,通过社区普法讲座、短视频宣传引导商户和游客守法。

——据人民日报《聂树斌案再审改判:依法治国的重要一步》等整理

(1)、根据材料一,指出《中华民国临时约法》与《训政纲领》在政治运作原则上的差异,简析《中华民国临时约法》的历史价值。(2)、结合所学知识,指出材料二的案例所蕴含的新时代依法治国的方针,并从国家治理的角度,简析新时代全面依法治国的重要意义。 -

17、汉武帝的执政兼具魄力与局限,深刻展现封建集权体制的效能与代价。阅读材料,回答问题。

材料一 西汉中期形成了“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的局面。汉武帝通过算缗、告缗等手段没收商贾土地,使公田数量大幅增加。公田所有权或归属皇室,由少府管辖或归属国家,由大司农管辖。桑弘羊开放国有苑囿土地,直接针对流民安置,实行“假民公田”。此后,河南、关中地区“垦田数倍于前”。元鼎六年向甘肃永登派遣6万屯田卒,后扩至60万人。一些豪强通过贿赂或权势从官府“假得”公田,再以高额地租转租给农民,使得假税税率高达40%——50%,农民“虽得土地,仍困于赋役”。

——据翦伯赞《秦汉史》、田余庆《秦汉魏晋史探微(重订本)》等整理

材料二 司马迁虽在《史记》中侧重批评汉武帝的穷兵黩武,但在自序中仍肯定其“建元年间外御夷狄,内修法度”的功绩,尤其认可封禅礼制的意义。在《封禅书》等篇章中客观记录了汉武帝推动制度改革的魄力。班固在《汉书·武帝纪赞》中盛赞其“罢黜百家,表章六经”“兴太学,修郊祀,改正朔,定历数”等举措,认为这些政策使汉代礼制“焕焉可述”。班固还直称其“绍周后,号令文章”的功业堪比三代。他还指出了汉武帝“不改文景之恭俭以济斯民”的缺憾。

——摘编自姜鹏《评价汉武帝有各种不同的声音》

(1)、根据材料一,结合所学,试对汉武帝实行“假民公田”的举措从背景、目的和影响三方面予以简要评价。(2)、根据材料二,归纳司马迁、班固对汉武帝的评价的共同之处,并结合所学知识指出他们的评价所涉及的中华优秀传统文化的内涵。 -

18、太平天国运动的发生,既有农民阶级对封建统治的不满和反抗,也有清政府腐败无能、社会矛盾激化的背景,还有外国侵略势力的影响等。我们既可以从农民起义的角度分析其反抗封建统治的积极意义,也可以从清政府的角度看待其对统治根基的撼动和威胁。这主要说明( )A、历史事件具有复杂性和多面性 B、历史认知具有局限性 C、历史因果联系具有普遍性特征 D、历史叙述具有时代性

-

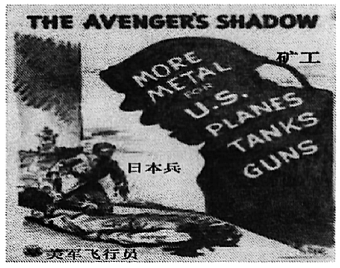

19、下图为二战时期,美国的宣传画“THE AVENGER' S SHADOW(复仇者的影子)”。该作品的主旨是( )

A、描绘日军的残忍暴行 B、宣传空军对战争的重要意义 C、向民众灌输危机意识 D、动员工人抓紧军工资源生产

A、描绘日军的残忍暴行 B、宣传空军对战争的重要意义 C、向民众灌输危机意识 D、动员工人抓紧军工资源生产 -

20、1861年俄国农奴制改革后,95%的俄罗斯农民生活在集体农庄中,个人无法自由处置土地;在完成赎买前,农民被视为“暂时被束缚者”,需继续为地主服劳役或缴纳代役租。这说明农奴制改革( )A、并未提高农民的生活水平 B、保留了较强的封建残余 C、存在土地分配不均的弊端 D、加速了资本的原始积累