相关试卷

-

1、如图是王小亭于1937年8月28日在被日军轰炸的上海火车南站拍摄的照片。这张照片及相关新闻在欧美刊出后引起了强烈反响。这( )

A、直接促进了西方对中国抗战的支持 B、用事实揭露了日军滥杀无辜的罪行 C、表明日本侵华遭到国际社会普遍反对 D、说明中国军民的抗日征途艰难而漫长

A、直接促进了西方对中国抗战的支持 B、用事实揭露了日军滥杀无辜的罪行 C、表明日本侵华遭到国际社会普遍反对 D、说明中国军民的抗日征途艰难而漫长 -

2、1935年,日军不断蚕食华北地区。12月9日,北平各大中学校数千学生举行抗日救国游行,12月底,平津学生联合会组织“南下扩大宣传团”,到工人农民中宣传抗日救亡。这场学生的爱国运动( )A、成为扭转抗战时局的关键 B、促进了中华民族的新觉醒 C、宣传了共产党的抗战路线 D、巩固了抗日民族统一战线

-

3、中共在艰难的革命历程中,善于分析形势,学习先进,总结经验教训,调整革命策略。在20世纪20年代初期,积极领导工人运动,形成了中国工人运动第一次高潮。然而工人运动遭到当局残酷镇压,鉴于此,中共( )A、继续坚持和平罢工斗争 B、积极实践创新革命理论 C、寻求建立革命统一战线 D、积极转移革命工作重心

-

4、1913年宋教仁被刺,第二次革命爆发,袁世凯政权查禁刊,全国报刊由1912年的500家减少139家;而同时期《孔教会杂志》《孔圣杂志》《宗圣杂志》等应运而起。这一现象主要反映了( )A、控制舆论为复辟造势 B、舆论自由被破坏殆尽 C、新旧思想的激烈冲突 D、尊孔复古是时代所趋

-

5、梁启超曾评说:“辛亥革命让国人觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;凡是中国人都有权来管中国人的事”。他意在说明辛亥革命( )A、增强了国人的民族民主意识 B、与立宪派政治理想完全一致 C、完成了推翻封建主义的使命 D、废除了帝国主义在华的特权

-

6、朱熹认为,由于理是宇宙万物的起源,所以万物“之所以然”,必有一个“理”,而通过推究事物的道理,可以达到认识真理的目的。据此可知,朱熹( )A、强调求理方式的主观性 B、主张“格物致知” C、思想具有唯物主义色彩 D、强调“知行合一”

-

7、下表为唐代某一时期均田制下农民家庭经济运转情况表。据此可推断出( )

分类

粟(石)

绢帛(匹)

钱(文)

收入

54

4

800

支出

39.1

3.5

570

剩余

14.9

0.5

230

剩余率

27.6%

12.5%

28.6%

A、农民是赋役的主要承担者 B、农村地区土地兼并严重 C、政府和农民关系总体良好 D、货币地租成为必然选择 -

8、司马相如的《上林赋》曰:“奏陶唐氏之舞,听葛天氏之歌;千人唱,万人和;山陵为之震动,川谷为之荡波。”其体现的文学特点是( )A、句式灵活、自由不羁 B、铺陈排比、辞藻华丽 C、语言朴实、叙事生动 D、沉郁顿挫、映照现实

-

9、阅读材料,完成下列要求。

材料

义和团运动兴起后,顽固派认为可以借助义和团的力量挽救濒于崩溃的统治秩序,但是洋务派认为“草率地向十一国宣战,其结果只能给国家与民族带来灾难”。1900年上半年仅上海一地对外贸易出口总值就减少一千三百万两,这对坐拥东南财富的洋务派官僚来说,是极其巨大的损失。义和团运动中所爆发出的“仇洋”心理和破坏力使列强极度恐惧。东南沿海地区是帝国主义列强较早入侵的地区,列强国家在该地区苦心经营多年。洋务派和帝国主义列强国家均希望维护自身在东南地区的政治经济利益。晚清时期,高度集权的政治体制被权重一方的地方督抚破坏,中央政府为依赖地方的人力、物力、财力而赋予地方督抚更多的权力。张之洞在与友人的谈话中指出“坐拥东南,死不奉诏”。

——摘编自陈琨《浅析义和团运动中的“东南互保”》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

-

10、考古成果与历史遗迹都是研究历史的重要来源。

材料一

宜侯夨簋

铭文释意:“在四月丁未这一天,周康王对宜地进行占卜之后,命令虞侯夨(cè) 说:把你迁到宜地,赐给你好酒一卣、圭瓒一陈…….赐给你土地和人口。”

材料二

图4 图5

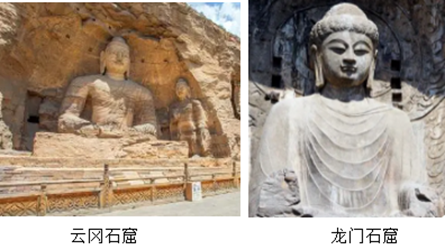

北魏初期,统治者在山西大同开凿的云冈石窟,佛像(图4)造型比较粗犷,在服饰方面是贴体透肌,衣服短而窄,表情严峻。迁都至洛阳后,宣武帝为其父孝文帝做功德而建龙门石窟,洞中的佛像(图5),衣服垂于方座前面,衣袖宽大下垂,面相略长而清秀,表情温和并作微笑状。

——摘编自何养明 《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》

(1)、根据材料一并结合所学知识,指出“宜侯夨簋”铭文体现的政治制度,说明其作用。(2)、 根据材料二并结合所学知识,概括云冈石窟与龙门石窟佛像造型的不同艺术表现特点,并简析造成龙门石窟佛像造型变化的原因。 -

11、宋朝代表华夏民族主流,创造了中华民族新辉煌,在中国古代史上具有划时代的意义。阅读材料,完成下列要求。

材料一

入宋以后, 各种商业气象扑面而来:近代城市坊市合一、沿街设店的风貌形成于北宋中叶;乡村地区草市、墟集数量激增的第一个浪潮出现于宋代;交换手段的便利化即纸币的使用和贵金属白银货币化起源于宋代;区域市场的形成和区间市场联系的加强亦在宋代;更不要说海外贸易的第一波大潮出现于宋代。

——摘编自葛金芳《两宋经济结构变迁与海上丝路勃兴》

材料二

宋人发明 了诸多可以代替人力、畜力提供动力的自动化器械,虽然没有发明蒸汽机,但人们对大自然动力的利用已相当自觉。宋朝是一个大量使用水轮技术的时代,在许多作坊中都采用了水力驱动机械,人们利用水力进行舂碓、研磨、鼓风、戽水、纺纱等。宋朝政府对发展水力机械与自动化手工业作坊表现出浓厚的兴趣,还在京师与一部分州设立“磨务”,管理水力机械。

——摘编 自张岂之主编《中国历史》

材料三

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。......中国的科技发展到宋朝,巳呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括宋代经济发展呈现的新气象并简析其繁荣原因。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括宋代手工业领域出现的新特点并分析其影响。(3)、根据材料三,提炼出作者关于宋代科技的观点,并结合所学知识找出支持该观点的史实。 -

12、阅读材料,完成下列要求。

材料一

《清明上河图》(张择端绘,局部) 北京故宫博物院藏

材料二

张择端,北宋绘画大师。宋徽宗赵佶时期供职翰林图画院。专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材。其留世代表作《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品。作品气势恢弘,长528.7厘米、宽24.8厘米。画作由城郊、河桥、街市三个部分组成,把熙攘纷繁的人物、舟车、市肆、桥梁、街道、城郭等安排得错落有致,浑然一体。

——摘编自袁行孺主编《中华文明史》等

(1)、就表现形式而言,指出材料一所示画作的史料类型。(2)、根据材料并结合所学知识,你如何看待《清明上河图》的史料价值? -

13、1919年中国参加了在法国巴黎召开的“和平会议"。中国代表团期望而去,失望而归。中国代表团在会上的“失望”导致了( )A、新文化运动的开展 B、二次革命的爆发 C、五四运动的爆发 D、国民革命的高涨

-

14、图1是《民权画报》于1912年8月13日刊登的一幅漫画,画中一只猴子手持五色旗,在地球上绕圈子跑动,该漫画寓意当时的中国( )

A、政治转型艰难曲折 B、民主共和深入人心 C、尊孔复古的逆流 D、君主立宪的追求

A、政治转型艰难曲折 B、民主共和深入人心 C、尊孔复古的逆流 D、君主立宪的追求 -

15、梁启超说:“哥伦布以后,有无量数之哥伦布……而我则郑和以后,竟无第二之郑和。”出现这种差异,主要是因为中西方的航海活动( )A、范围不同 B、规模不同 C、目的不同 D、技术不同

-

16、汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。之后,诸多朝代在这一区域设置机构或派驻官员,加强管辖。图中①②③处填写正确的是( )

A、①护乌桓校尉 ②单于都护府 ③伊犁将军 B、①安西都护府 ②北庭都元帅府 ③伊犁将军 C、①护乌桓校尉 ②北庭都元帅府 ③西宁办事大臣 D、①安西都护府 ②单于都护府 ③西宁办事大臣

A、①护乌桓校尉 ②单于都护府 ③伊犁将军 B、①安西都护府 ②北庭都元帅府 ③伊犁将军 C、①护乌桓校尉 ②北庭都元帅府 ③西宁办事大臣 D、①安西都护府 ②单于都护府 ③西宁办事大臣 -

17、阅读材料,回答下列问题。

材料 英国历史学家阿诺德·汤因比用“挑战与应战”揭示文明的起源、发展与衰落。有学者认为,这种“挑战与应战”的理论也可用于观察近现代民族主义的产生与发展,并提出在近现代民族主义产生发展的过程中,大致出现了四种挑战与应战的局面(此处选取了前三种),具体如下表所示:

时间

二战前

二战后

15世纪-20世纪60年代

20世纪60-80年代

20世纪80-90年代

挑战者

西方

西方

经济全球化

应战者

西方

东方

西方、东方

挑战方式

战争

经济

军事、经济

经济、民主

经济

应战方式

战争

经济

革命

全面的民族国家构建

区域主义和贸易保护主义等

——摘编自董世举《东、西方民族主义发生的差异——兼论民族主义发展中的“挑战与应战”模式》

根据材料,选取其中一种挑战与应战的局面,围绕近现代民族主义发展的主题,自拟一个具体论题,并予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述合理)

-

18、阅读材料,完成下列要求。

材料一 明隆庆以后,政府改变以往的朝贡贸易体制,每年在广州举办春夏两季交易会,主要输出如粮食、糖、花生、生丝、棉纱、瓷器等中国商品,以增加财政收入,广州成为东方著名的国际贸易中心。但嘉靖《问刑条例》律令仍然以严刑峻法惩治违禁下番者。从1757年始,清政府为了更好地管理对外贸易,限定仅在广州进行进出口贸易,实行十三行贸易体制。

鸦片战争后,十三行通商体制结束,五口通商,买办兴起,外国商人在广州投资开设洋商行,在不同程度上控制了广州的外贸。在这一时期,广州外贸出入口商品品种不再受禁令限制,广州港进口商品分为洋货进口和国内其他口岸进口的商品,进口商品有鸦片、洋布、洋棉等机器生产品,出口商品主要是农副产品原料和手工业产品。近代以来,广州贸易额仍在缓慢增长,但已经被上海反超,其占全国贸易额比重逐年减少。

——摘编自李庆新《广州“交易会”及其制度改革(1567—1644)》等

材料二 1957年4月15日,第一届中国出口商品交易会在广州举行。此后每年的春季和秋季,在广州各举行一届中国出商品交易会。1999年春第85届广交会,有4家民营企业首次参加,2005年秋第98届有4619家民营企业参展,所占比例达到36.57%,首次超过国有企业成为广交会第一火参展主体。早期广交会主要是中国的出口产品,以农副产品和初级产品为主。自2007年4月第101届起,广交会由中国出口商品交易会更名为中国进出口商品交易会,增加了进口展区。党的十八大以来,出口产品逐步过渡到智能化、信息化、高端化、品牌化,还举办网上交易会。2023年第133届广交会有226个国家和地区的采购商报名参会,全球47家工商机构组团参会。对于“一带一路”国家的企业来说,广交会不仅是他们进入中国市场的窗口,更是与来自全球210个国家和地区的买家进行交易的平台。

——摘编自胡光霁《1956—1965年中国出口商品交易会若干问题研究》等

(1)、根据材料一,分别指出鸦片战争前后广州对外贸易的特点。(2)、根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来广州对外贸易的发展趋势,并简析其影响。(3)、综合以上材料,说明其对中国对外贸易发展的启示。 -

19、阅读材料,完成下列要求。

材料 王国维重视西北史地和民族史研究,而且善于利用考古发现新资料,借鉴外国东方学家成果,运用严密的科学方法,成就大大超过前辈。王国维早先就十分注意搜集整理蒙元史史料,在他生命的最后两年用很多精力从事校勘、注释,完成了《蒙鞑备录笺证》等,为后来学者提供了重要史料的完善校本,对诸书所载人物、地理、史事、年代、制度、风俗等都有精辟的考释。

陈寅恪自幼接受中、西学教育,通晓梵文、中亚古文字和多种东西方语言,在隋唐史、宗教史、西北民族史、敦煌学、古代语言与文学等许多领域都有重要贡献。其研究《蒙古源流》等四篇论文,以蒙、满、汉文诸本对校,旁征博引大量汉、藏、蒙文资料相考证,纯熟运用审音勘同方法考释,甚多发明。陈寅恪的蒙元著述不多,但足以作为我国蒙元史研究开始进入以直接利用多种文字史料运用等特征的新时期标志。

——摘编自白寿彝《中国通史》

根据材料,概括王国维和陈寅恪作为历史学家的共同之处,并结合所学知识,说明史学研究的原则。

-

20、1965年2月,法国总统戴高乐在一次新闻发布会上呼吁国际货币体系回归金本位,同时还邀请其他国家效仿法国,将盈余美元兑换成黄金。发布会后六天,法国与欧洲各国开始把新近累积的美元全部换成黄金。戴高乐的提议( )A、冲击了国际货币体系 B、加速了法国复苏步伐 C、摆脱了美国金融管控 D、协调了欧洲大国分歧