相关试卷

-

1、第二个五年计划结束时,苏联在培养大学专业人才方面取得巨大成就:从一个欧洲落后国家跃居为世界第一;1937—1938学年,苏联大学生人数超过英、德、法、意、日五国大学生人数的总和。该成就( )A、使苏联成为世界上最强大国家 B、主要得益于新经济政策的施行 C、适应苏联社会经济发展的需要 D、标志着社会主义工业化的实现

-

2、在16世纪,安特卫普是欧洲最大的国际金融市场,这里的一举一动影响着整个欧洲经济。西班牙、葡萄牙(货船)误期能引起安特卫普城的商业混乱,甚至还导致奥格斯堡(德国)及乌尔姆(德国)的银行倒闭。该材料可用于证明( )A、地中海周边地区的商贸 B、商业革命带来的变化 C、“马尼拉大帆船”的经营 D、中央银行发挥的职能

-

3、有学者认为阿拉伯世界因继承和融合了从伊比利亚半岛到印度北部的广大地区文化遗产,结合阿拉伯人的风俗、语言和传统,从而在9-10世纪之后形成了独具特色的文化形态,在各方面都取得了极大的成就。据材料理解,阿拉伯文化( )A、源自对古希腊罗马文化的吸收 B、成为东西方文化的主要发源地 C、“极大成就”有发明阿拉伯数字 D、发展深受阿拉伯人扩张的影响

-

4、《汉谟拉比法典》原刻于一块黑色玄武岩石柱上,上部是太阳神沙马什授予汉谟拉比王权的浮雕(如右图)。下部为法典,其中正文282条,涉及诉讼与审判、盗窃处理、租佃与雇佣、商业与高利贷、婚姻与家庭、遗产继承与转让、伤害与处罚等方面。由此可知《汉谟拉比法典》( )

A、是近代西方法律制度的渊源 B、反映了古巴比伦的社会生活 C、体现了亚述帝国的君主专制 D、被证实是世界上最早的法典

A、是近代西方法律制度的渊源 B、反映了古巴比伦的社会生活 C、体现了亚述帝国的君主专制 D、被证实是世界上最早的法典 -

5、首个国产3A单机游戏《黑神话:悟空》横空出世,其中呈现的建筑、道具、服饰等都有出处,背后其实是创作团队这些年走南闯北建立的我国首个古建筑虚拟资产库。根据不完全统计,游戏36个实景有27个来自山西,如云冈石窟、悬空寺、应县木塔等文化遗产。由此可知( )

①网络娱乐拓展了优秀传统文化的传播途径

②山西是中国拥有世界文化遗产最多的省份

③信息技术的发展大大丰富民众的文化生活

④保护遗产传承文化的理念已走进全民心中

A、①③ B、②④ C、①④ D、②③ -

6、中国共产党某次代表大会报告指出:“邓小平同志今年初重要谈话进一步指出,计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚。”该代表大会提出( )A、“建设有中国特色的社会主义”重大命题 B、“全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标” C、“经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制” D、“深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识”

-

7、由于美国在会前会外的一系列破坏和干扰活动,有少数代表的发言偏离大会的宗旨,提出“亚非国家当前面临的问题不是反对殖民主义,而是反对共产主义”,指责共产主义是一种“新式的殖民主义”。因此,中国代表团在会上提出( )A、“求同存异”方针 B、和平共处五项原则 C、“另起炉灶”方针 D、“与邻为善、以邻为伴”方针

-

8、“和平来临时,美国对华政策面临三种选择:(一)完全摆脱;(二)大规模地在军事方面加以干涉,援助国民党击毁共党;(三)一方面援助国民党,尽可能广大地在中国确立其权力;一方面努力使双方得以妥协”。下列事件与美国实际执行对华政策相符的是( )A、国民大会 B、重庆谈判 C、辽沈战役 D、朝鲜战争

-

9、《中华民国临时约法》与《中华民国临时政府组织大纲》有很大的不同,即改总统制为内阁制。孙中山本来是坚决主张总统制而反对内阁制,他之所以赞同在《中华民国临时约法》中改总统制为内阁制,是为了( )A、敦促清帝尽快退位 B、加速推翻晚清政府 C、赢得群众广泛支持 D、防止袁世凯的专权

-

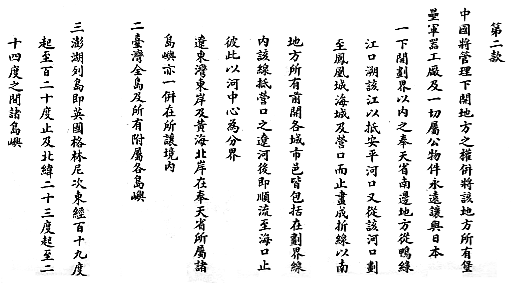

10、下图是中国近代某一不平等条约的条款内容。该条约的签订( )

A、推动林则徐等人开眼看世界 B、刺激列强掀起瓜分中国的狂潮 C、标志着宗藩关系的开始解体 D、促使清政府改革学制广设学堂

A、推动林则徐等人开眼看世界 B、刺激列强掀起瓜分中国的狂潮 C、标志着宗藩关系的开始解体 D、促使清政府改革学制广设学堂 -

11、我国古代某一时期,出现“地主士绅为逃避编审丁役,大多与官吏相互勾结,通同作弊”……在许多地方都是“田连阡陌而载丁甚少,家无寸土而丁额倍多”,而“有地之家,田连阡陌,所输丁银无几;贫民粮仅升合,所输丁银独多”的问题。为解决这一问题,政府实施了( )A、租庸调制 B、两税法 C、一条鞭法 D、摊丁入亩

-

12、秦汉之后,在类似同心圆的“差序格局”中,中原王朝的天下秩序,由内到外,分为几个层面(见右图)。下列中国古代的事件中属于“第二层面”的是( )

①“长庆会盟”②封八思巴为帝师,领宣政院事

③设置奴儿干都司④签订《尼布楚条约》

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

13、“某因自去穷格,早夜不得其理,到七日,亦以劳思致疾……及在夷中三年,颇见得此意思,乃知天下之物本无可格者。其格物之功,只在身心上做……”。此语最有可能出自( )A、朱熹 B、王守仁 C、黄宗羲 D、王夫之

-

14、在公元前5000年以后的几个世纪里,中国北部的丰产促进了若干新石器文化的形成,它们在陶器生产和建筑上都形成了自己的风格。下列对应的文化成就与题意相符的是( )A、仰韶文化——猪纹陶钵 B、良渚文化——砖木结构民居 C、龙山文化——蛋壳陶 D、红山文化——干栏式民居

-

15、阅读材料,回答问题:

材料 愚意自夏禹家天下有记录可征之国史,凡四千余年(公元前2200-公元2000年)。四千年中,如按我民族所特有之社会形态发展之程序而分析之,则四千年来我民族之社会政治形态之发展,盖可综合之为三大阶段,亦即封建、帝制与民治是也。

从封建转帝制,发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年,从帝制转民治则发生于鸦片战争之后,吾侪及身而见之中国近现代史之阶段也。笔者鄙见认为此一转型至少亦非二百年以上难见肤功也。换言之,我民族于近代中国所受之苦难,至少需至下一世纪之中期,方可略见松动。此不学所谓两大转型也。

-----唐德刚《晚清七十年》(自序)

(1)材料中所说的中国“四千年社会政治形态发展三大阶段”,即“封建、帝制与民治”各指什么制度?

(2)依据材料及所学知识,简要分析“中国四千年社会两大转型”中,其中“从帝制转民治”这一社会巨变的重大历史意义。

-

16、阅读材料,回答问题。

材料 自乾隆收复新疆后,清廷内部就已有部分大臣对新疆的重要性缺乏深刻认识,在“海防与塞防之争”中表现得尤为明显。李鸿章认为新疆失守如同人断了手臂,于大局无碍。左宗棠论述了新疆地理位置的重要性,认为如新疆失守,“将无晏眠之日。”

请回答:根据材料并结合所学知识,回答古代不同时期中央政府在新疆(西域)设置的机构名称。指出19世纪六七十年代新疆面临的严峻形势,并指出清政府当时采取的措施及意义。

-

17、阅读材料,回答问题。

材料 隋及唐前期继续沿用北魏以来的均田制……均田制下实行的赋役制度称为租庸调制,租庸调以丁为单位征税,每年租二石,调绢两丈及绵三两(或折纳布、麻)。服正役20日,可按每日折三尺纳绢替代,是为庸。庸的作用是替代正役,纳庸即不服正役,服正役不纳庸。

——摘自张帆《中国古代简史》

(1)、根据材料,指出“庸”的含义,扼要说明均田制和租庸调制两者之间的关系。结合所学,简析租庸调制的影响。(2)、唐天宝年间,土地兼并严重,政府直接支配土地减少,租庸调制也无法维持。为解决财政困难,唐政府在哪一年由谁采取了什么措施,并评价其影响。 -

18、阅读材料,回答问题。

材料一 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背 景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训, 属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土,田,人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治, 地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料二 孔子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”孟子曰:“光舜之道, 不以仁政,不能平治天下。”荀子曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。此之 谓也。故君人者,欲安,则莫若平政爱民矣。”

(1)、据材料一,指出西周分封制的创新之处。结合所学知识,分析分封制实施产生的政治作用。(2)、根据材料一,指出孔子、孟子、荀子的共同思想主张。并结合所学知识,分析儒家这些思想 主张在当时的政治地位。 -

19、确立了思想建党政治建军原则的会议是( )A、中共二大 B、八七会议 C、古田会议 D、遵义会议

-

20、1923年6月,中共中央将《新青年》确定为机关理论刊物,试图用马克思主义理论和外国革命运动经验对中国革命进行深刻剖析和反思。这一举措( )A、缘于中共民主革命纲领的制定 B、为国共合作提供了理论基础 C、意在加强中外革命运动的联系 D、顺应了革命形势发展的需要