相关试卷

-

1、海外关于中国近代转型的研究,有流行于20世纪五六十年代的“冲击一反应”模式,20世纪七十年代的“在中国发现历史”,“近代思想发展之内在理路”等观点。对此认识合理的是( )A、时代愈近的观点愈加可信 B、多角度论证使认识变得更加全面 C、相互矛盾的观点均不可信 D、中国学者解读更加贴近历史真相

-

2、13世纪,实力强大的里尔、杜埃、根特等五大城市是佛兰德尔伯爵领地中的“微型国家”,它们摆脱了伯爵的控制,建立了城市寡头统治;而佛兰德尔伯爵领地又是法兰西王国的“国中之国”。法国国王支持城市寡头统治者对抗佛兰德尔伯爵的统治。法国国王此举( )A、形成了权力制衡的机制 B、冲击了封建割据势力 C、推动了《大宪章》的签署 D、推动西欧城市普遍自治

-

3、1984年10月,面临困境的上海飞乐电声总厂组建了一个集体性质的音响公司——飞乐音响公司,这是改革开放以来第一家向社会公开发行股票的股份制企业,此后,公司规模及经营范围不断扩大,产品远销世界四十多个国家和地区。据此可知,飞乐音响公司的成立体现了( )A、现代企业制度已经成熟 B、社会主义市场经济体制建立 C、经济体制改革激发企业活力 D、“引进来”“走出去”相结合战略实施

-

4、下图是1953年的一幅宣传画,该画所反映的历史现象( )

A、开启了家庭联产承包责任制的进程 B、有利于废除封建地主土地所有制 C、推动了社会经济制度的重大变革 D、完成了新民主主义革命任务

A、开启了家庭联产承包责任制的进程 B、有利于废除封建地主土地所有制 C、推动了社会经济制度的重大变革 D、完成了新民主主义革命任务 -

5、下表是中国共产党于创建时期在上海创办或参与领导的部分学校,这反映了建党时期( )

时间

学校

概况

1920年秋

上海工人半日学校

第一所工人学校,传授文化知识的同时传播马列主义思想。

1920年9月

外国语学社

第一所培养革命干部的学校,先后选送数十人前往莫斯科东方大学学习。

1921年10月

平民女校

第一所培养妇女干部的学校,实行半工半读。

1922年10月

上海大学

成为全市青年运动的核心。

A、努力发动各阶层的民众 B、高度重视职业教育发展 C、兴办平民学校成为工作中心 D、无产阶级开始登上政治舞台 -

6、南北议和期间,英国《泰晤士报》在报道武昌起义后中国政局时凸显“袁世凯被赋予了几乎至高无上的权威”;《纽约时报》等主流媒体驻华记者的报道对孙中山的治理能力提出了质疑;英文报刊在报道关注南北议和濒临破裂的情况期间,引导舆论促进南北调停。这些报道意在( )A、宣传民主革命思想 B、维护列强在华利益 C、客观报道中国革命 D、迫使清帝宣布退位

-

7、明嘉靖年间苏州地方志记载:“大率吴民不置田亩而居货招商,阊阖(城门)之际,望如锦绣;丰筵华服,竞侈相高。而角利锱铢不偿所费”。这一现象出现的原因是( )A、高产作物引进,多种经营兴盛 B、社会成员平等,雇佣劳动产生 C、理学思想发展,重农观念动摇 D、商品经济繁荣,市民阶层扩大

-

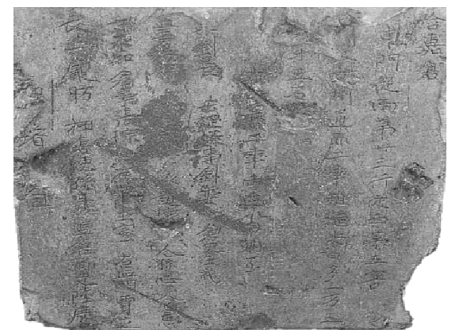

8、下图所示为唐洛阳含嘉仓出土刻铭砖,详细记录了粮仓位置、粮食来源、存入时间及仓库管理人员信息。据此可知,唐代( )

A、赈灾义仓遍置于乡间 B、经济重心南移的完成 C、稻麦复种制相当普及 D、粮食储存已经制度化

A、赈灾义仓遍置于乡间 B、经济重心南移的完成 C、稻麦复种制相当普及 D、粮食储存已经制度化 -

9、秦统一不仅体现在“政治措施之重要者,当首推废封建而尽并兼天下诸侯”,还体现在君主与地方政治联结层面上,历代王朝选择这一基本制度模式,其必然是集权式家天下政治。这一“联结层面”是指( )A、统一六国迁徙贵族 B、全面推行郡县制 C、根据门第选拔官员 D、整顿全社会风俗

-

10、《管子·霸形》载:“桓公变躬迁席,拱手而问曰:‘敢问何谓其本?’管子对曰:‘齐国百姓,公之本也。’”下列项中,与管子强调相一致的是( )A、“虽在农与工肆之人,有能则举之。” B、“人法地,地法天,天法道,道法自然。” C、“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。” D、“食有劳而禄有功,使有能而赏必行,罚必当。”

-

11、高尔基称它为世界民间文学史上“最壮丽的一座纪念碑”,“表现了东方各民族——阿拉伯人、波斯人、印度人——美丽幻想所具有的豪放的力量”。高尔基称赞的“它”应是( )A、《天方夜谭》 B、《民法大全》 C、《吉尔伽美什》 D、《荷马史诗》

-

12、党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视科技现代化,多次强调“加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路”。下列属于十八大以来取得的成就是( )A、北京正负电子对撞机对撞成功 B、“神威”计算机问世 C、歼–20、运–20等大国重器列装 D、大规模三线建设开展

-

13、在新时期的外交工作中,“一带一路”倡议10年里拉动近万亿美元投资规模,形成3000多个合作项目,为沿线国家创造42万个工作岗位,让将近4000万人摆脱贫困。中老铁路让老挝“陆锁国”变成“陆联国”。斯里兰卡朴特拉姆电站点亮了万家灯火。据此可知新时期中国外交( )A、坚决贯彻“一国两制”的方针 B、展现中国文化自信 C、积极践行人类命运共同体理念 D、发展睦邻友好关系

-

14、1954年9月15日,某次大会在北京中南海怀仁堂隆重开幕。会上,刘少奇作《关于中华人民共和国宪法草案的报告》,指出这份宪法草案是“幸福生活的保证”,“每一条都代表着人民的利益”。五天后,大会全票通过了《中华人民共和国宪法》。这次会议是( )A、中共七大 B、政治协商会议第一届全体会议 C、中共八大 D、第一届全国人大第一次会议

-

15、抗美援朝时,有战士绝笔诗写道:“我爱亲人和祖国,更爱我的荣誉。我是一名光荣的志愿军战士,冰雪啊!我决不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲地耸立在我的阵地上。”在这场战争中涌现出众多这样的英雄模范,其中还包括( )

①杨根思 ②黄继光 ③邓稼先 ④王进喜

A、①② B、②③ C、①③ D、③④ -

16、毛泽东曾发表演讲:“我们说抗日战争是持久战,是从全部敌我因素的相互关系产生的结论……我之优点可因我之努力而加强,缺点则因我之努力而克服。所以我能最后胜利,避免灭亡,敌则将最后失败。”在毛泽东这一演讲之后,中国抗日战争( )A、粉碎了日军“三个月亡华”的狂妄企图 B、进行了武汉会战,并对抗战产生了重大影响 C、取得抗战胜利以来中国军队在正面战场的最大胜利 D、第一一五师在平型关设伏,打破日军不可战胜的神话

-

17、1926年,《纽约时报》驻华记者哈雷特·阿班这样描述道:“6月中旬起,军队开始开出广州,北伐启动了。日复一日,我看着他们登上火车,他们是毫不起眼的一群,脚蹬草鞋,绝大多数身材矮小,穿着不合身的制服,不是脏灰色就是土黄色。我目送部队零乱地开进群山,所经之处,最多只是一条羊肠小道,一切都显得杂乱无序,北伐看起来是毫无希望的愚蠢之举。”下列有关北伐的表述可以用来对其进行反驳的是( )

①具有广泛的群众基础并实现目标

②消灭军阀势力并统一广东革命根据地

③基本推翻了北洋军阀的反动统治

④革命势力从珠江流域发展到长江流域

A、①② B、②③ C、①③ D、③④ -

18、下图是1916年发布的自由钟香烟广告,这一广告( )

A、旨在迎合群众提倡的国货运动 B、反映了民主共和观念深入人心 C、积极响应国民政府的经济政策 D、迅速推动民族资本主义的发展

A、旨在迎合群众提倡的国货运动 B、反映了民主共和观念深入人心 C、积极响应国民政府的经济政策 D、迅速推动民族资本主义的发展 -

19、有学者在评价中国近代某条约时写道:“京城通至海口路上的炮台,尽行拆去,且许各国于其通路上驻兵。又划定使馆区域,许其自行治理、防守。权利之丧失既多,体面亦可谓丧失净尽了。”该条约的签订意味着( )A、中国开始沦为半殖民地半封建社会 B、清政府沦为“洋人”统治中国的工具 C、与周边国家的宗藩关系已开始崩溃 D、早期现代化尝试的洋务运动彻底破产

-

20、《明史·职官志一》对内阁做了较为详细的列举:“凡上之达下,曰诏,曰诰,曰制,曰册文,曰谕,曰书,曰符,曰令,曰檄,皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏,曰表,曰讲章,曰书状,曰文册,曰揭帖,曰制对,曰露布,曰译,皆审署申覆而修画焉,平允乃行之。”据此可知,内阁的主要职责是( )A、浏览奏章,行票拟之权 B、草拟诏令,执宰相之职 C、侍从顾问,不参决政事 D、上传下达,代理批红权