相关试卷

-

1、 五四运动之前,报刊内容大多为文言文,之后转为通俗易懂的白话文;五四之前,报刊内容大多低俗毫无趣味,之后多为报道国内外重大政治事件和新锐思想文化;同时很多青年知识分子积极投身于办报热潮之中。大众传媒的这些变化( )A、推动了当时工人运动广泛开展 B、有利于马克思主义在中国的传播 C、使中国革命面貌从此焕然一新 D、使民主科学的思想不断深入人心

-

2、 下表中同一时期相关数据的变化所反映的历史现象是( )

农户

1914—1918年

减少1500多户

耕地

1914—1918年

减少2600多万亩

荒地

1914—1918年

增加4900多万亩

陆军

1914—1919年

增加92万多人

军费

1916—1918年

增加5000多万元

A、八国联军侵华 B、清政府实行预备立宪 C、军阀割据混战 D、国民党右派叛变革命 -

3、 孙中山曾经说过:近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。为此,孙中山主张( )A、驱除鞑虏 恢复中华 B、创立民国 民主政治 C、国共合作 开展北伐 D、平均地权 关注民生

-

4、 下表中报刊所发评论反映出近代以来( )

1875年《申报》

文人当“效思于农工商贾之事”。

1875年《申报》

“西人之为商为工农者,固无不兼习文字也。”

1881年《万国公报》

农夫“用其力于植树之法、机器之耕,则利益广矣”。

A、农商皆本成为共识 B、职业观念已发生变化 C、西方思潮成为主流 D、重农抑商思想的延续 -

5、 清末学者辜鸿铭说:“咸同年间(1851—1875年)粤匪扰乱。清廷如一丛病之躯,几难著手。得一时髦郎中湘乡曾姓者,拟方名曰‘洋务清火汤’,服若干剂未见转机。”证明“洋务清火汤”疗效不佳的主要事件是( )A、甲午中日战争的战败 B、戊戌变法的失败 C、太平天国运动的爆发 D、义和团运动的爆发

-

6、 明朝中后期,西洋钟表随着天主教传入中国,到清朝前期,北京及东南沿海地区的许多城镇已经开始仿制,并形成了一定规模的制作钟表的于工业行业。到19世纪60年代后,仲表已经在广大的中下层社会逐渐普及。这反映出当时( )A、等级观念已经崩溃 B、中西交流助推社会进步 C、城乡生活普遍西化 D、工业制造技术明显进步

-

7、清政府投入大量人力物力纂修的全国地理总志《嘉庆大清一统志》,以京师为首,依次分述直隶、盛京等22统部(省)以及青海、西藏等地区。此举的历史意义在于( )A、维护国家主权 B、扩大地方自治 C、强化三省职权 D、建立行省制度

-

8、 《明世宗实录》载:“盖江南海警,倭居十三,而中国叛逆居十七也。”御史屠仲律在《御倭五事疏》中说:“虽概称倭夷,其实多编户之齐民也。”《明神宗实录》载:“闽省土窄人稠,五谷稀少,故边海之民,皆以船为家,以海为田,以贩番为命。”从上述材料可推知( )A、明朝沿海经济结构发生质变 B、开放私人海外贸易有其必要性 C、抗倭斗争稳定了沿海的形势 D、严厉禁止海外贸易有其必要性

-

9、 下表是宋人笔下涌现出的诸多“好孩子”形象。据此可知,材料中的“儿童观”( )

儿童

形象

赵令赫

笑语不妄。四岁受《孝经》,六岁通《论语》

周谔

十岁如成人,十四入太学,力学勤苦

董仲永

幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人

A、反映了宋代文化的进步 B、受到了理学思想的影响 C、确立了幼童的行为规范 D、体现了科举制度的完善 -

10、 宋初形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财务”的局面,但也出现了“财已匮而枢密院益兵不已,民已困而三司取财不已;中书视民之困,而不知使枢密减兵、三司宽财以救民困,制国用之职不在中书也”的状况。这反映出当时的权力分割( )A、解决了宰相擅权问题 B、削弱了中央集权 C、加重了政府财政负担 D、影响了行政效率

-

11、 下面为甘肃敦煌莫高窟323属的初唐壁画《张骞出使西域》及其简介。据此判断,该壁画( )

敦煌壁画常会在一个画面中展现出一个完整的故事。壁画右下方是汉武帝与众臣来甘泉宫瞻仰“祭天金人”的场景;下方画面内容为汉武帝在群臣簇拥下,骑马送张骞前往西域,张骞手持芴板,在汉武帝面前跪拜辞别;左边介绍张骞一行前往西域的情况:一位僧人模样的人在前引路,两个持旌节的人紧随其后,其中之一为张骞。左下方展示出崇山峻岭掩映下的大夏国,张骞历尽险阻,最终抵达目的地。

A、客观真实地再现了张骞出使西域的历史 B、说明佛教在初唐传入西域 C、折射出唐代西北地区市民文化的独特性 D、兼具艺术价值和史料价值 -

12、 《资治通鉴》记载:“玄宗之末,民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。至是,炎建议作两税法,唯以资产为宗,不以丁身为本。”这反映了两税法( )A、彻底废除了人头税 B、减轻政府对农民的人身控制 C、加剧土地买卖兼并 D、为均田制开始实施提供条件

-

13、 隋朝开通的大运河加强了南北经济文化联系,唐代继承和发展了隋朝的建设成果,使大运河构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐朝生命线。这反映了隋唐时期( )A、中外文化交流频繁 B、人工运河修建技术领先世界 C、经济重心转到南方 D、交通建设促进国家统一稳定

-

14、 西周时期楚王熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,而春秋时期楚国令尹子囊则认为“赫赫楚国……抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”。这种变化反映了( )A、国家统一趋势的加强 B、中央集权制度形成 C、儒家思想受诸侯认同 D、华夏认同观念增强

-

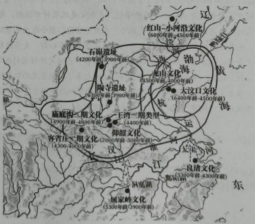

15、 约4500年前,黄河中下游广大地区出现龙山文化(如图所示),各地的龙山文化也有各自的地域特色,毕竟文化是不断融合的,不可能完全取代。这体现了( )

A、早期文明的特征 B、阶级国家的形成 C、国家大一统局面 D、战争使文化割裂

A、早期文明的特征 B、阶级国家的形成 C、国家大一统局面 D、战争使文化割裂 -

16、 阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教、拜火教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

材料二 明清之际,中国社会由古代向近代转型,文化也相应由中古形态向近代形态转变。明清时期启蒙思想在学术上的表现显示了中国传统文化向近代转化的趋势。中国文化的近代性并非全然由西方舶来,而是西学与中国自发的启蒙文化互相激荡、互相汇合的结果。顾炎武开始区分天下与国家的概念。王夫之阐明了物质不灭论、能量守恒论、进化史观、文化中心多元论等唯物主义思想。黄宗羲开辟了民主主义政治理念的先路。

——摘编自冯天瑜《明清之际中国文化的近代性转向》

材料三 如果说在初创的市场经济阶段,政府的优惠政策和管理者的“个人魅力”起了相当大作用的话,那么,随着深度市场化和自主国际化的逐步推进,则要求经济管理由过去比较注重政策优惠和“个人魅力”逐步提升为规范化和法制化管理。总之,以深度市场化、国际化和法制化作为改革的战略取向,中国经济体制才能更加完善、更具有生命力,才有可能成为当代世界最具竞争力的体制之一。

——整理自【美】尼古拉斯R拉迪《中国未完成的经济改革》

(1)、根据材料一、概括唐朝时期对外交流密切的原因。结合所学,指出唐朝与日本文化交流的具体表现。(2)、根据材料二、结合所学,分析明清之际中国文化“转型”的原因,并写出黄宗羲“民主主义政治理念”的内涵。(3)、根据材料三、指出我国在市场经济初创阶段经济管理中存在的问题。结合所学,概述20世纪90年代我国为推进“深度市场化”所做的努力。 -

17、 阅读材料,回答问题。

材料一 一战爆发,欧洲各帝国主义国家忙于战争,对中国输出的资本和商品相对减少,为中国民族工业让出了部分中国国内市场,也利于中国商品开拓国外市场。1911—1919年,全国面粉业增至120多家,火柴、造纸等轻工业有显著发展。但好景不长,当第一次世界大战结束后,各欧洲帝国主义国家卷土重来,民族工业很快就萧条下去。

——摘编自焦雪琴《近代中国民族工业发展历程之研究》

材料二 旧中国的经济中心上海解放后,投机资本疯狂操纵黄金、银元,在私营百货公司的带动下,几乎所有私营商店的产品都以银元标价。同时投机资本势力还掀起一股物价飞涨的浪潮,天津、上海带头,华中、西北跟进,波及全国,经济形势十分严峻。

——据程中原、夏杏珍《党史国史上的要人大事》

(1)、根据材料一、结合所学,分析一战期间中国民族工业发展的原因。根据材料一、概括这一时期民族工业发展的特点。(2)、根据材料二、结合所学,概括新中国对“投机资本”采取的反击措施,并分析其产生的影响。 -

18、 阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王政——这位不久后被称为始皇帝的秦国君王,歼灭了战国六雄中最后一个残存的国家齐国,由此完成了天下一统的宏业。中国史上诞生了首个大一统王朝。天下统一后,各种新制度、新政策陆续登上历史舞台。……一夜间,一个拥有全新国家结构与特征的大一统国家拔地而起。

——(日)西嶋定生《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

材料二 我国历史上大一统的国家治理模式下,既重视“要在中央”,也强调因俗而治,并非一味地追求整齐划一、也具有高度的灵活性。“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”。

《元史·地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——摘编自选择性必修1《国家制度与社会治理》、《中外历史纲要(上)》

(1)、结合所学,指出秦王政灭掉六国的策略。根据材料一、结合所学,概括秦朝为巩固大一统国家进行的制度建设。(2)、根据材料二、结合所学,分别概括我国国家治理的基本原则和元朝边疆管理的趋向。结合相关史实说明元朝是如何在地方治理上体现“灵活性”的。 -

19、 1965年,全国工农业总产值达到2235亿元,比1962年增长55%,超过新中国成立以来的最高水平,1963——1965年,年平均增长速度为15.7%,超过了“一五”期间的速度。这种发展有可能得益于( )A、社会主义建设总路线的提出 B、社会主义制度已经基本建立 C、家庭联产承包责任制在全国范围的推广 D、“调整、巩固、充实、提高”方针的实行

-

20、 1942年初,英国《泰晤士报》报道:“在全世界各个战线一片阴霾之际,中国却给我们带来了黎明的曙光。”这个“带来黎明曙光”的战役发生于图中的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④