相关试卷

-

1、英国知名摄影师凯莱布查兰最擅长的就是将看不见的科学原理变成艺术,他的作品回归灯光系列,使用水果和蔬菜为LED灯供电,让人惊叹不已。下列有关说法错误的是( )

A、发光二极管由半导体材料制成,具有单向导电性 B、加上开关可以控制 LED灯亮和灭 C、LED灯在发光时,导线中的电子在做无规则运动 D、水果和蔬菜在这里扮演了“电源”的角色

A、发光二极管由半导体材料制成,具有单向导电性 B、加上开关可以控制 LED灯亮和灭 C、LED灯在发光时,导线中的电子在做无规则运动 D、水果和蔬菜在这里扮演了“电源”的角色 -

2、为了分析图中所示的粒子(不计重力)的特点,将分别带有正、负电荷的两极板平行放置,粒子沿两极板中央穿过时,发生了如图所示的偏转现象,该粒子可能是( )

A、质子 B、中子 C、电子 D、原子核

A、质子 B、中子 C、电子 D、原子核 -

3、如图甲是小鹏探究“水和油沸腾时温度变化的特点”的实验装置,两个试管中分别装有初温相同的水和油,相同时间两试管中的液体吸收的热量相同.

(1)、实验进行一段时间后,放在油中温度计的示数如图甲所示为℃;(2)、沸腾前加热过程中,液体温度升高,这是通过方式增加了液体的内能;(3)、实验过程中两个温度计示数随时间变化的图象如图乙所示,分析图象可知,液体沸腾时,吸收热量,温度 , 水的沸点低于100℃,原因是此时气压(填“高于”“等于”或“低于”)标准大气压;(4)、若试管中油的质量为水质量的2倍,由图象可知,煤油比热容为。

(1)、实验进行一段时间后,放在油中温度计的示数如图甲所示为℃;(2)、沸腾前加热过程中,液体温度升高,这是通过方式增加了液体的内能;(3)、实验过程中两个温度计示数随时间变化的图象如图乙所示,分析图象可知,液体沸腾时,吸收热量,温度 , 水的沸点低于100℃,原因是此时气压(填“高于”“等于”或“低于”)标准大气压;(4)、若试管中油的质量为水质量的2倍,由图象可知,煤油比热容为。 -

4、在南昌五中实验学校的秋季运动会上,小刚成为了一名百米赛跑的终点计时员,他听到枪响后才开始计时,测出了小明的成绩为11.41s,当天声音在空气中传播的速度取340m/s。求:

(1)发令后,经过多少时间小刚才听到枪声?(保留两位小数)

(2)小明同学的实际成绩。

-

5、2024年10月1日,新中国迎来75周年华诞,天安门广场举行国庆升国旗仪式。当天,小咩的妈妈带着小咩在天安门广场上观看了升旗仪式。仪式上,国旗护卫队动作整齐划一,步伐铿锵有力,气势如虹!迎着清晨的第一缕阳光,在雄壮的国歌声中,五星红旗冉冉升起!

问题1.目前天安门广场所使用的国旗杆净高度为30米,旗杆高度即升旗高度。《义勇军进行曲》时长46s,则国旗上升的平均速度为km/h;(结果保留两位小数)

问题2.升国旗前,在这个庄严的环境下,大家都自觉安静了,这是在处减弱噪声。在升国旗的时候,小咩感觉国旗是向上运动的,是以为参照物的。升旗时听到的音乐是通过传播到小咩的耳朵里的。小咩在看到旗手开始升旗后大约0.3s后听到音乐声。则小咩距音响大约m;(声音的传播速度为340m/s)

问题3.升旗仪式结束后,小咩去观看了一场演出,演出时台上“烟雾飘飘”宛如仙境。小咩随即想到,这是物理课上老师讲的干冰升华所产生的效果,这时她又有了疑惑,这个“烟雾”到底是空气中的水蒸气液化所形成的小水珠,还是干冰周围的水凝固形成的小冰晶。于是小咩设计了实验方案并进行了如下操作。

(1)将大小接近的干冰依次放入:热水,冷水,75%的酒精,纯净的煤油中。小咩注意到,热水中产生的白烟最多,其次是冷水,酒精。纯净的煤油中间几乎没有白烟的产生。通过这个实验,我们得到的一个结论:白烟的产生与有关;

(2)小咩将数字测温计连接到温水中,再在温水中加入干冰,观察温度的变化。为了让实验现象更明显,小咩加入了较多的干冰。小咩注意到随着干冰的升华。烧杯内水的温度一直是在降低的。所以小咩得出第二个结论:干冰升华;(选填“吸热”或“放热”)

(3)将干冰放入冷水中,取一张餐巾纸,覆盖在杯口。一分钟后,取下餐巾纸。和空气接触的表面非常干燥,和白烟接触的表面微微有一点点湿润。将未升华完的干冰取出。小咩注意到,干冰非常的干燥,上面无任何水的痕迹。而镊子上面已经结冰了。小咩得出实验结论:干冰升华过程中(选填“有”或“无”)液态的小水珠出现;

(4)将少量的干冰放入空易拉罐中,静置一段时间。此时取一块干冰,在干冰上喷水,小咩注意到喷的水很快凝固成冰。此时再看一看易拉罐的情况,易拉罐的周围明显的覆有白霜而不是小水珠。实验结论:干冰升华时,水(物态变化名称)成冰;

(5)将干冰放入水中。我们注意到水面上产生的气泡是乳白色的。小咩知道这不是液态的小水珠。于是他将少量的干冰装入塑料袋中,再将塑料袋放入热水中。塑料袋快速的膨胀,里面现在全部是二氧化碳气体。小咩用牙签将塑料袋扎破,将里面的气体排出,将戳有孔的塑料袋,放入水底,用铁块压住。此时气泡的颜色是透明的,水面上也没有白色的物质生成。所以小咩得到结论:这种乳白色的物质是(选填:“小水珠”或“小冰晶”)。

-

6、探究平面镜成像的实验:小明和小华用茶色玻璃板、两个相同的棋子、两支等长的蜡烛、刻度尺、光屏等器材“探究平面镜成像特点”,如图甲所示:

(1)、用玻璃板代替平面镜是便于;如图甲,可以在(选填“A”或“B”)处沿(选填“任意方向”“垂直镜面”)观察,直到蜡烛B跟A的像完全重合,说明。(2)、实验时,为确定平面镜成实像还是虚像时,小明在像的位置上放一个光屏,并在图丙中的处观察光屏上是否有像(选填“a”、“b”、“c”或“d”);(3)、如图乙所示,小明调整器材位置观察到蜡烛A的像,同组的小华站在他的右侧,却没有看到像。为了能够让小华看到像,在不改变蜡烛A位置的前提下,采取了两个方法,方法一:将玻璃板沿着MN方向向(选填“左”或“右”)平移;方法二:以玻璃板左侧边OM为轴,将平面镜适当向(选填“前”或“后”)转动,上述两个方法小华所看到的像(选填“在”或“不在”)同一位置。(4)、小芳利用两枚相同的棋子做实验,发现棋子A的像较暗,很难使棋子B与之重合,用手电筒对着玻璃板照射棋子A的像,(选填“能”或“不能”)使像变亮。

(1)、用玻璃板代替平面镜是便于;如图甲,可以在(选填“A”或“B”)处沿(选填“任意方向”“垂直镜面”)观察,直到蜡烛B跟A的像完全重合,说明。(2)、实验时,为确定平面镜成实像还是虚像时,小明在像的位置上放一个光屏,并在图丙中的处观察光屏上是否有像(选填“a”、“b”、“c”或“d”);(3)、如图乙所示,小明调整器材位置观察到蜡烛A的像,同组的小华站在他的右侧,却没有看到像。为了能够让小华看到像,在不改变蜡烛A位置的前提下,采取了两个方法,方法一:将玻璃板沿着MN方向向(选填“左”或“右”)平移;方法二:以玻璃板左侧边OM为轴,将平面镜适当向(选填“前”或“后”)转动,上述两个方法小华所看到的像(选填“在”或“不在”)同一位置。(4)、小芳利用两枚相同的棋子做实验,发现棋子A的像较暗,很难使棋子B与之重合,用手电筒对着玻璃板照射棋子A的像,(选填“能”或“不能”)使像变亮。 -

7、如图所示是物理实验小组探究“水的沸腾”的实验装置。

(1)、如图甲所示,安装实验器材时,应按照(选填“自下而上”或“自上而下”) 顺序进行;(2)、在水沸腾时观察到的是图乙中的(选填“a”或“b”)图;(3)、通过观察图像丙可知水沸腾时的特点是:吸收热量,温度;(4)、a、b两组同学选用相同的实验装置完成实验, 他们分别绘制的温度随时间变化的图像如图丙中a、b所示, 可以判断出水的沸点为℃, 由此可知当地的大气压(选填“高于”“低于”或“等于”)标准大气压。这两组同学的绘制的图像有差异的原因是(选填“A”“B”或“C”)。

(1)、如图甲所示,安装实验器材时,应按照(选填“自下而上”或“自上而下”) 顺序进行;(2)、在水沸腾时观察到的是图乙中的(选填“a”或“b”)图;(3)、通过观察图像丙可知水沸腾时的特点是:吸收热量,温度;(4)、a、b两组同学选用相同的实验装置完成实验, 他们分别绘制的温度随时间变化的图像如图丙中a、b所示, 可以判断出水的沸点为℃, 由此可知当地的大气压(选填“高于”“低于”或“等于”)标准大气压。这两组同学的绘制的图像有差异的原因是(选填“A”“B”或“C”)。A.a组加了盖子; B.b组的水初温高; C.a组水的质量多

-

8、图甲是我们班摄影小组同学们拍摄的海边风景照,若用图乙中A点表示树冠顶部在水中的像,请画出树冠顶部的光经过水面反射进入人眼的大致光路图。

-

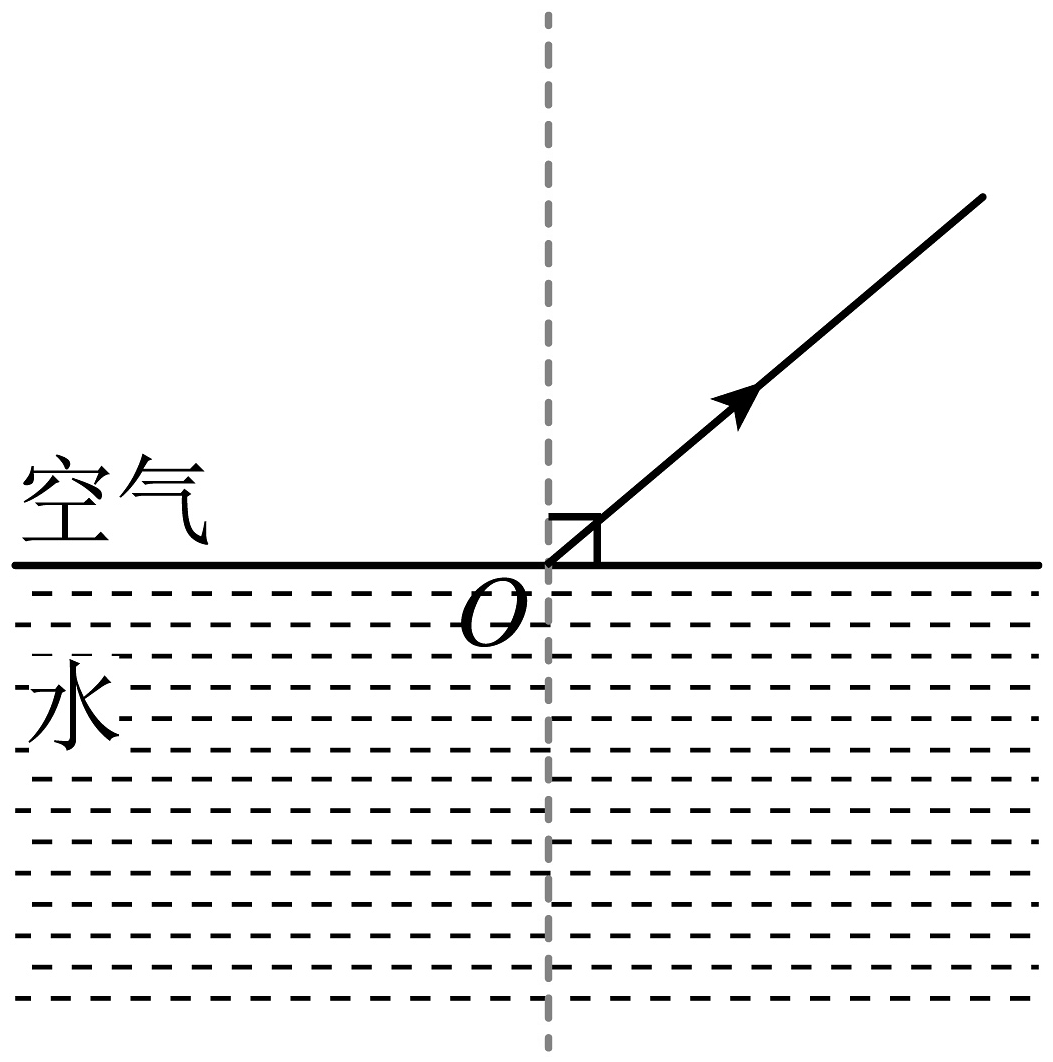

9、如图所示,是一束光线在空气中反射后的反射光线,在图中画出入射光线及其折射光线的大致方向。

-

10、如图所示,一只水鸟站在水中觅食,图中的黑影是由于光的形成的,倒影是因光的形成的像。

-

11、晚上,小明在桌面上铺一张白纸,将一小块平面镜的镜面朝上平放在纸上,用手电筒正对着平面镜照射,如图所示。这时人从侧旁观察到比较亮的是(选填“白纸”或“平面镜”),这是因为手电筒的光照射到其表面发生了(选填“镜面反射”或“漫反射”)。

-

12、如图所示声波的波形图,响度和音色相同。音调和响度相同。

-

13、小明在探究“平面镜成像”实验中,分别把一个不透明且不光滑的挡板放置在如图甲、乙所示的位置,则小明在右侧观察时( )

A、甲图中能看到像 B、乙图中能看到像 C、甲、乙两图中均能看到像 D、甲、乙两图中均看不到像

A、甲图中能看到像 B、乙图中能看到像 C、甲、乙两图中均能看到像 D、甲、乙两图中均看不到像 -

14、关于光现象, 下列说法正确的是( )A、光年是天文学上表示时间的单位 B、月亮是光源 C、太阳光由空气斜射入水中光的速度变小 D、光和光线都是真实存在的

-

15、中华诗词蕴藏着丰富的物理知识,下列对古诗词中涉及的物态变化解释正确的是( )A、“欲渡黄河冰塞川”,冰的形成是凝华现象,需要放热 B、“朝阳未出白雾起”,雾的形成是液化现象,需要放热 C、“月落乌啼霜满天”,霜的形成是凝固现象,需要吸热 D、“一装烟雨任平生”,雨的形成是汽化现象,需要吸热

-

16、小红同学在“探究海波熔化和凝固特点”的实验中,某时刻温度计示数如图甲所示,同组的小明同学画出了“温度—时间”图象,如图乙所示,由此可知,下面说法正确的是:( )

A、甲图温度计读数为44℃ B、海波的熔点和凝固点是不相同的 C、海波是晶体,海波在第10min时处于液态 D、图乙可知EF段是吸热过程,且温度不变

A、甲图温度计读数为44℃ B、海波的熔点和凝固点是不相同的 C、海波是晶体,海波在第10min时处于液态 D、图乙可知EF段是吸热过程,且温度不变 -

17、央视《国家宝藏》节目中的贾湖骨笛是以鹤类鸟的翅膀骨头制成的,它是世界上最早的可吹奏的乐器(如图),比古埃及出现的笛子要早2000年。关于骨笛的说法正确的是( )

A、笛声在空气中传播的速度越来越慢 B、按住不同的笛孔发出声音的音调会不同 C、吹奏时用的力越大,音调越高 D、吹奏的笛声是由笛骨振动发出的

A、笛声在空气中传播的速度越来越慢 B、按住不同的笛孔发出声音的音调会不同 C、吹奏时用的力越大,音调越高 D、吹奏的笛声是由笛骨振动发出的 -

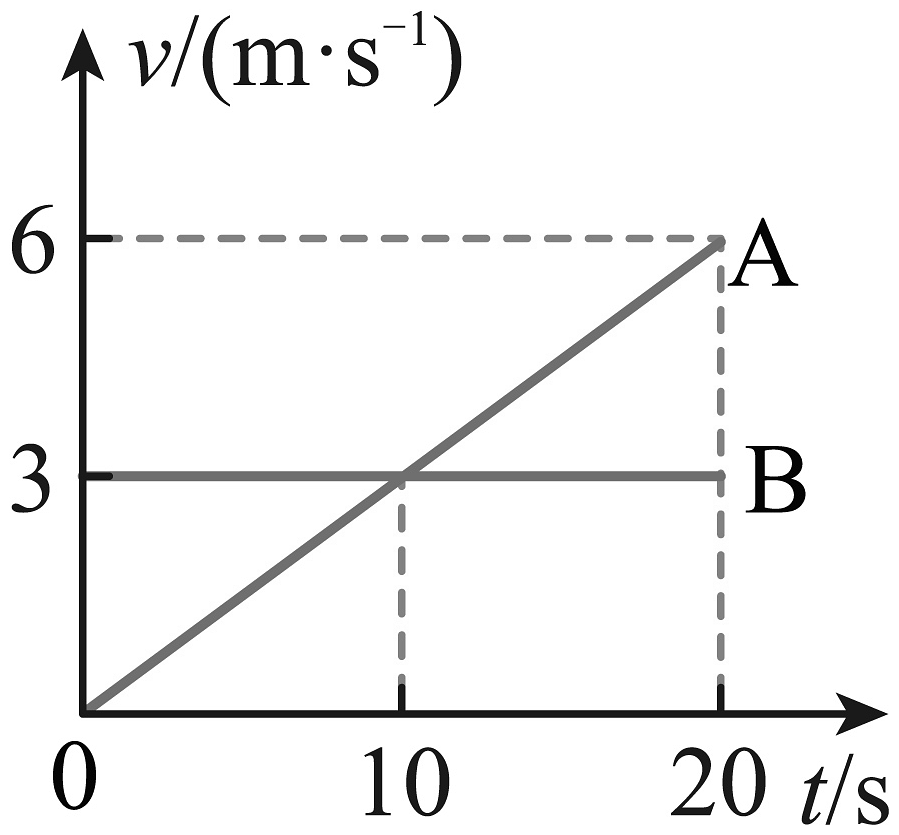

18、A同学和B同学在郊外骑自行车,他们在某段平直路面上的速度随时间变化的图像如图所示。下列分析中错误的是( )

A、0~10s两人通过的路程相等 B、以路边的树木为参照物,B同学总是运动的 C、10s时,两人的速度相等 D、A同学做变速直线运动

A、0~10s两人通过的路程相等 B、以路边的树木为参照物,B同学总是运动的 C、10s时,两人的速度相等 D、A同学做变速直线运动 -

19、某十字路口红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面汽车的前端与停车线相齐,相邻两车前端之间的距离均为10m。假设行车绿灯亮起瞬间,每辆车都同时加速启动,6s后速度都达到12m/s,该过程中小车通过了36m,之后以12m/s的速度匀速通过路口。该路口绿灯亮的时间20s,而且按倒计时显示。另外交通规则规定:原绿灯通行的汽车,车头越过停车线的汽车允许通过。求:

(1)、小车从启动加速到12m/s的过程中,它的平均速度是多少;(2)、一次行车绿灯时间有多少辆汽车能通过路口;(3)、与汽车同时等待的还有与车道平行的人行横道的人(人与第一辆车头齐平),车行道与人行道绿灯同时亮起,人行道上的人与汽车同时出发。已知v人=1.5m/s,人行横道长24m。当人刚走完人行道时,求最前面的汽车车头距他多少米?

(1)、小车从启动加速到12m/s的过程中,它的平均速度是多少;(2)、一次行车绿灯时间有多少辆汽车能通过路口;(3)、与汽车同时等待的还有与车道平行的人行横道的人(人与第一辆车头齐平),车行道与人行道绿灯同时亮起,人行道上的人与汽车同时出发。已知v人=1.5m/s,人行横道长24m。当人刚走完人行道时,求最前面的汽车车头距他多少米? -

20、阅读短文,回答问题

光纤的奥秘

光纤电缆是本世纪最重要的发明之一、发明光纤电缆的,就是被誉为“光纤之父”的华人科学家、诺贝尔奖获得者------高锟。光纤电缆利用玻璃清澈、透明的性质,使用光来传送信号。光可以从弯曲的玻璃光纤的一端传到另一端,而不会“溜”出玻璃光纤,这是为什么呢?

原来,光从玻璃射入空气时,折射角入射角(如图甲)(填“大于”、“小于”或“等于”)。当入射角增大时,折射角也增大(如图乙),到某一角度,使折射角达到90°,入射角再增大时,折射光完全消失,只剩下反射光(如图丙),这样光就在玻璃中传播,而不会“溜”出玻璃光纤(图丁),这种现象叫做全反射,它只有在如上述的情况下才可能发生。图1是光从玻璃射入空气时,折射角随入射角变化而变化的图像。

所以,一般弯曲的光学纤维(简称光纤),只要它的玻璃芯的透明度高、均匀,并且芯与外皮层之间的分界面光滑,就是一根好的光导管。一根头发般细小的光纤,其传输的信息量相当于一条饭桌般粗大的铜“线”,为目前的信息高速公路奠定了基础,数以万计的光学纤维构成的光学纤维束(如图2),它不仅能传导光能,也能将图像从一端传到另一端。传光能的纤维束称传光束,同时能传图像的纤维束称传像束。

(1)完成上文中的空格

(2)光从空气进入玻璃时(填“有可能”或“不可能”)发生全反射。

(3)光从玻璃进入空气时入射角必须满足条件才会发生全反射

A.大于42° B.小于42° C.大于45° D.小于45°

(4)某些自行车的尾灯也采用了全反射被镜的原理,从后面开来的汽车发出的强光照到尾灯后,会有较强的光被反射回去,使汽车司机注意到前面有自行车。尾灯的构造如图所示。下面说法中正确的是

A.汽车灯光应从左面射过来,在尾灯的左表面发生全反射

B.汽车灯光应从左面射过来,在尾灯的右表面发生全反射

C.汽车灯光应从右面射过来,在尾灯的左表面发生全反射

D.汽车灯光应从右面射过来,在尾灯的右表面发生全反射