-

1、小红同学在做“探究平面镜成像”的实验时,将一块玻璃板竖直架在水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃玻璃板前的蜡烛A,进行观察,如图所示,在此实验中:

(1)、应选择在(选填“较暗”或“较亮”)的环境中进行;(2)、小红选择玻璃板代替镜子进行实验的目的是 , 且用(选填“无色”或“茶色”)玻璃较好;(3)、所用刻度尺的作用是便于比较像与物关系;(4)、选取两段完全相同的蜡烛是为了比较像与物的关系;(5)、移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上(选填“能”或“不能”)接收到蜡烛烛焰的像;(6)、小红将蜡烛逐渐远离玻璃板时,它的像的大小将(选填“变大”“变小”或“不变”)。

(1)、应选择在(选填“较暗”或“较亮”)的环境中进行;(2)、小红选择玻璃板代替镜子进行实验的目的是 , 且用(选填“无色”或“茶色”)玻璃较好;(3)、所用刻度尺的作用是便于比较像与物关系;(4)、选取两段完全相同的蜡烛是为了比较像与物的关系;(5)、移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上(选填“能”或“不能”)接收到蜡烛烛焰的像;(6)、小红将蜡烛逐渐远离玻璃板时,它的像的大小将(选填“变大”“变小”或“不变”)。 -

2、在“测量运动平均速度”的实验中。某中学物理小组采用了一带有刻度尺的长木板,搭建实验装置如图甲所示。

(1)、该实验的原理是;(2)、为了计时更准确,应该调节斜面的坡度较(选填“大”、“小”);(3)、图中AB段的路程cm;若测得时间 , , 则BC段的平均速度m/s;(4)、小组成员小琳计算小车从A到C这个过程的平均速度,采用了下列两种方法计算:

(1)、该实验的原理是;(2)、为了计时更准确,应该调节斜面的坡度较(选填“大”、“小”);(3)、图中AB段的路程cm;若测得时间 , , 则BC段的平均速度m/s;(4)、小组成员小琳计算小车从A到C这个过程的平均速度,采用了下列两种方法计算:方法1:

方法2:

以上两种方法正确的是(选填“方法1”或“方法2”);

(5)、图乙是小明根据实验数据画出的s-t图像,能大致描述小车从A点运动到C点的运动情况的图像是(选填“①”、“②”或“③”)

-

3、请在图中完成光路。

-

4、有一束光由A点射到镜面,经平面镜反射后,反射光线经过B点,请画出入射光线和反射光线。

-

5、如图所示,OA、OB和OC是射到空气和玻璃界面上的入射光线、反射光线和折射光线三条光线,折射角为度,界面的边是玻璃。(选填“上”或“下”或“左”或“右”)

-

6、我们能从各个方向都看到本身不发光的物体,这是由于光射到物体表面上时发生的缘故(选填“漫反射”或“镜面反射”),其中每一条光线都光的反射定律(选填“遵循”或不遵循)。

-

7、当动车行驶在长隧道中时,车窗旁的乘客伸出一只手掌,他在车窗中也看到了一只“手掌”,其形成原理和影子的形成原理是(选填“相同”或“不同”)的;当甲、乙两辆动车匀速通过两条长直隧道时,运动的路程之比是 , 速度之比是 , 则它们所用的时间之比是。

-

8、“频闪摄影”是研究物体运动的有效方法.“频闪摄影”的特点是照相机总是每隔一定的时间就对运动物体进行一次拍摄如下图为一小球从点沿直线运动到点的频闪照片,若频闪照相机每隔闪拍一次,分析照片可知:小球从点到点运动的路程是 , 平均速度是 .

-

9、如图是某实验小组的测量结果;图甲中物体的长度为cm,图乙中秒表的示数为s。

-

10、在“探究凸透镜成像规律”的实验中,小明将烛焰放在凸透镜前某一位置时,恰好在凸透镜后20cm处的光屏上出现一个与该烛焰等大的像,下列说法正确的是( )A、该凸透镜的焦距是20cm B、透镜不动,蜡烛远离凸透镜,光屏应远离凸透镜才能成像清晰 C、当凸透镜的一部分被遮住时,光屏上不能呈现完整的像 D、当物距是30cm时,光屏上呈现倒立缩小的实像

-

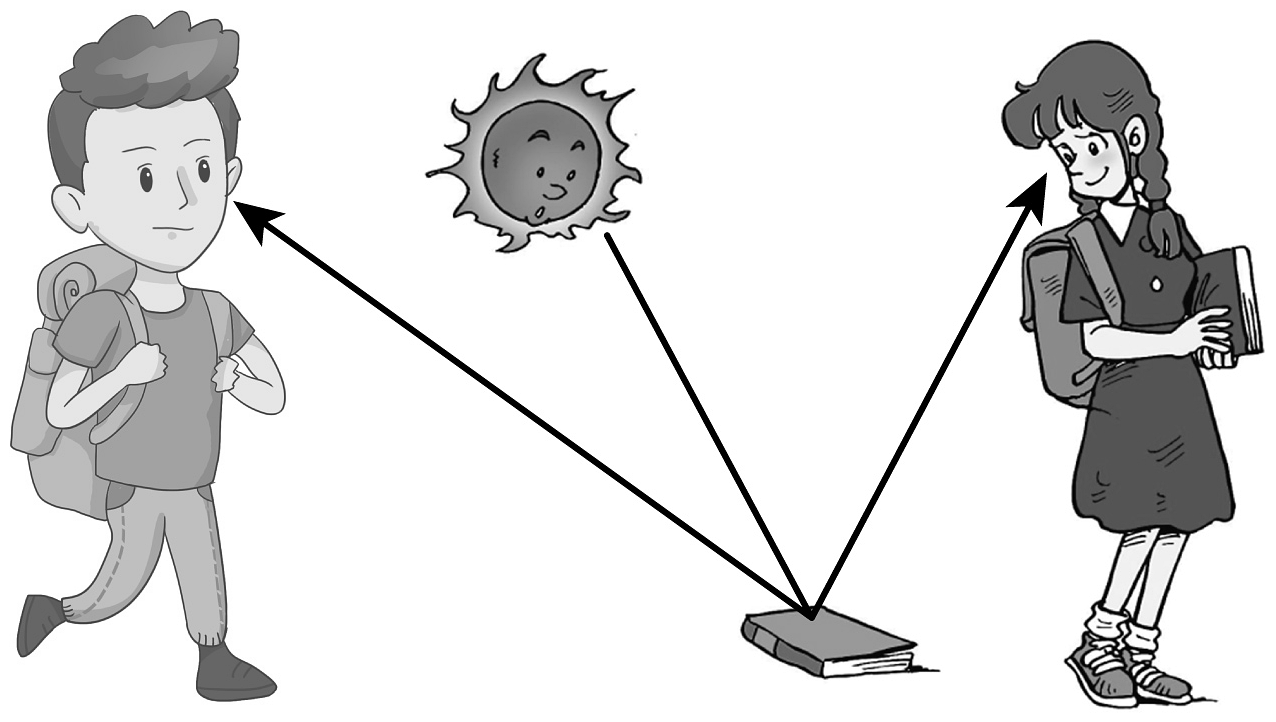

11、一本物理教材掉到了地上,小聪和小红从不同的位置都看到了它,下列有关说法正确的是( )

A、小聪和小红都能看到物理教材是因为物理教材是光源 B、小聪看到教材是光发生漫反射,小红看到教材是光发生镜面反射 C、小聪和小红看到教材都是光发生漫反射 D、小聪和小红都能看到物理教材是因为光路是可逆的

A、小聪和小红都能看到物理教材是因为物理教材是光源 B、小聪看到教材是光发生漫反射,小红看到教材是光发生镜面反射 C、小聪和小红看到教材都是光发生漫反射 D、小聪和小红都能看到物理教材是因为光路是可逆的 -

12、如图所示,小明通过平面镜看到了蜡烛的像,下列有关平面镜成像的描述,正确的是( )

A、进入人眼的光是由蜡烛的像发出的 B、如果将平面镜竖直上移,则像的位置不变 C、如果将图中的平面镜截掉 , 则蜡烛仍能在剩余的平面镜中成完整的像 D、如果紧贴平面镜背面放置一块和平面镜大小一样的不透明挡板,则蜡烛在平面镜中无法成像

A、进入人眼的光是由蜡烛的像发出的 B、如果将平面镜竖直上移,则像的位置不变 C、如果将图中的平面镜截掉 , 则蜡烛仍能在剩余的平面镜中成完整的像 D、如果紧贴平面镜背面放置一块和平面镜大小一样的不透明挡板,则蜡烛在平面镜中无法成像 -

13、太阳光与水平方向成40°角,要使反射光线沿水平方向传播,则平面镜与水平方向的夹角是( )A、20°或70° B、40°或70° C、20°或40° D、只能是20°

-

14、关于下列四个情景的说法错误的是( )A、

发声扬声器旁的烛焰晃动,说明声波能传递能量

B、

发声扬声器旁的烛焰晃动,说明声波能传递能量

B、 不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声波的传播需要介质.

C、

不能听到真空罩中闹钟的闹铃声,说明声波的传播需要介质.

C、 发声的音叉将乒乓球弹开,说明发声的物体在振动

D、

发声的音叉将乒乓球弹开,说明发声的物体在振动

D、 8个相同玻璃瓶装不同高度的水,敲击它们时发出声音的音色不同

8个相同玻璃瓶装不同高度的水,敲击它们时发出声音的音色不同

-

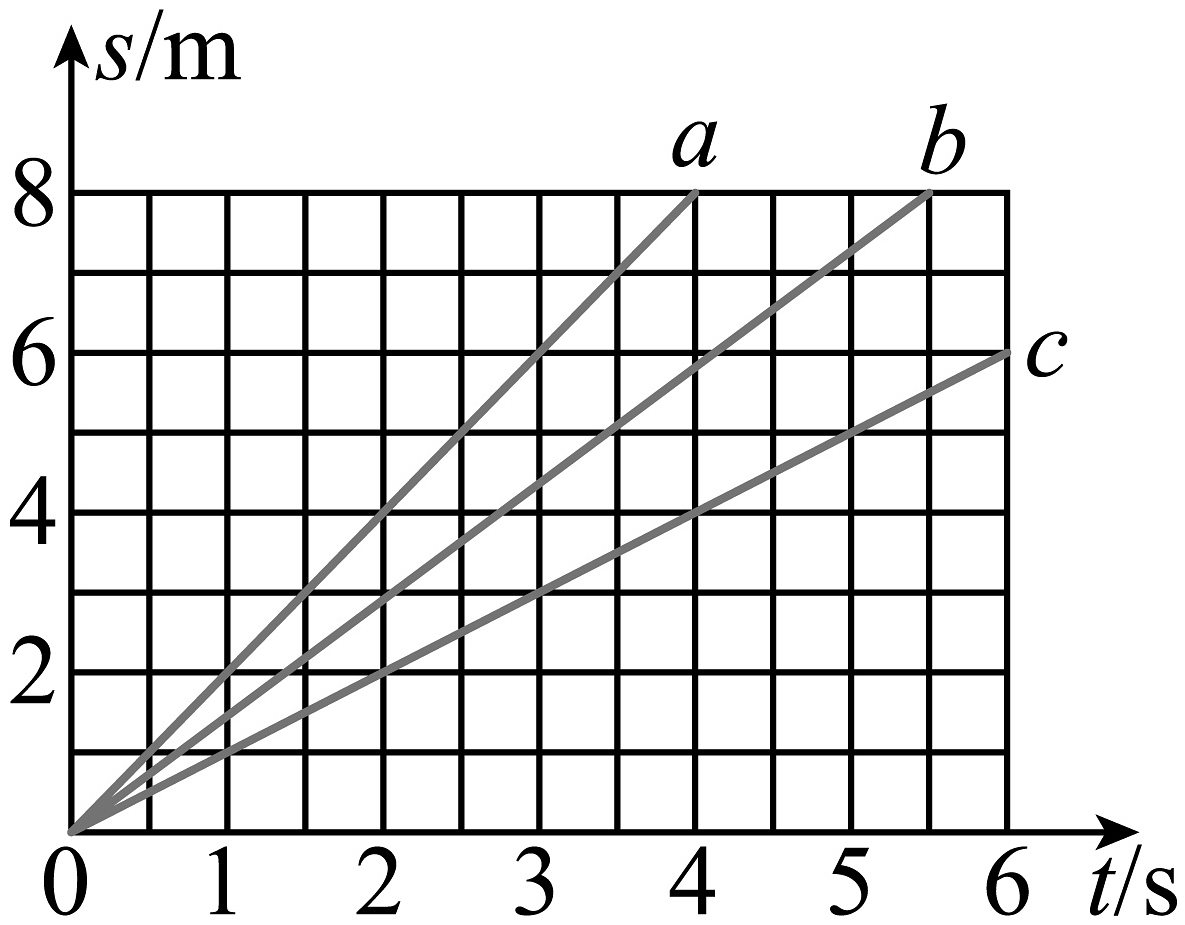

15、甲、乙两物体先后从同地沿同一方向做匀速直线运动,甲比乙先运动2s,甲运动6s时通过的路程为6m,此时甲、乙间的距离为2m。在如图所示的a、b、c三条图线中,乙的s﹣t图( )

A、可能是图线a B、一定是图线b C、可能是图线b D、一定是图线c

A、可能是图线a B、一定是图线b C、可能是图线b D、一定是图线c -

16、对于做匀速直线运动的物体,根据公式 , 下列理解正确的是( )A、物体运动的速度与运动路程成正比 B、物体运动的速度与运动时间成反比 C、物体运动的路程与运动时间成正比 D、是采用“运动相同的路程,比较运动的时间”的方法比较物体运动的快慢

-

17、词人辛弃疾在《西江月•遣兴》中写道:“昨夜松边醉倒,问松我醉如何,只疑松动要来扶,以手推松日去”。词人认为松树动起来要来搀扶喝醉的自己,他选择的参照物是( )A、地面 B、辛弃疾 C、松树 D、周围其他树木

-

18、小兰同学用同一把刻度尺先后五次测量同一本书的宽度,测量值分别为:12.42cm、12.43cm、12.43cm、12.20cm、12.44cm,下列说法正确的是( )A、多次测量同一本书宽度的目的是为了寻找普遍规律 B、应该去掉数据“12.20cm”,是为了减小误差 C、5次测量是为了减小误差 D、这个物体的测量值应取12.428cm

-

19、如右图所示是模拟大自然“雨”的形成实验,加热烧瓶里的水,一段时间后金属盘下部出现了“雨”。

(1)、实验中烧瓶里的水经历的物态变化是先后。(2)、实验中发现金属盘底部出现小水滴同时温度升高了,(填“能”或“不能”)说明液化需要放热。(3)、为了使实验中的“雨”下得大些,可以在上方的金属盘里放置(填“热水”或“冰块”)。(4)、某同学还观察到烧杯里的水沸腾时,瓶口附近出现大量“白气”请你判断“白气”较多的位置是图中的(填“①”或“②”)

(1)、实验中烧瓶里的水经历的物态变化是先后。(2)、实验中发现金属盘底部出现小水滴同时温度升高了,(填“能”或“不能”)说明液化需要放热。(3)、为了使实验中的“雨”下得大些,可以在上方的金属盘里放置(填“热水”或“冰块”)。(4)、某同学还观察到烧杯里的水沸腾时,瓶口附近出现大量“白气”请你判断“白气”较多的位置是图中的(填“①”或“②”) -

20、小华同学用蜡烛、凸透镜和光屏等器材做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)、实验前,为了使烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度,应将如图乙所示的适当向下调节。(2)、小华用凸透镜正对太阳光,如图甲得到最小最亮的光斑,则该凸透镜的焦距为cm。(3)、将蜡烛、凸透镜保持在如图乙位置不动,要想光屏上成清晰的像,应在(选填“50~60 cm”“60~70 cm”或“70~80 cm”)刻度之间移动光屏。(4)、在(3)的基础上,保持凸透镜位置不变,把蜡烛和光屏的位置互换,光屏成倒立、的实像,生活中的(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一成像原理工作的。(5)、用手指挡住凸透镜上半部,光屏上成像情况是________A、成像不完整,像的上半部分缺失 B、成像完整,像的亮度不变 C、成像不完整,像的下半部分缺失 D、成像完整、像的亮度变暗(6)、此时小华将近视眼镜的镜片放在凸透镜与蜡烛之间合适的位置,则应将光屏(选填“远离”或“靠近”)凸透镜,可使光屏上再次出现烛焰清晰的像。(7)、把一支如图甲所示的蜡烛点燃,放在35cm的地方,调节光屏位置,可找到一个清晰的像,这个像是下图中的( )

(1)、实验前,为了使烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度,应将如图乙所示的适当向下调节。(2)、小华用凸透镜正对太阳光,如图甲得到最小最亮的光斑,则该凸透镜的焦距为cm。(3)、将蜡烛、凸透镜保持在如图乙位置不动,要想光屏上成清晰的像,应在(选填“50~60 cm”“60~70 cm”或“70~80 cm”)刻度之间移动光屏。(4)、在(3)的基础上,保持凸透镜位置不变,把蜡烛和光屏的位置互换,光屏成倒立、的实像,生活中的(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一成像原理工作的。(5)、用手指挡住凸透镜上半部,光屏上成像情况是________A、成像不完整,像的上半部分缺失 B、成像完整,像的亮度不变 C、成像不完整,像的下半部分缺失 D、成像完整、像的亮度变暗(6)、此时小华将近视眼镜的镜片放在凸透镜与蜡烛之间合适的位置,则应将光屏(选填“远离”或“靠近”)凸透镜,可使光屏上再次出现烛焰清晰的像。(7)、把一支如图甲所示的蜡烛点燃,放在35cm的地方,调节光屏位置,可找到一个清晰的像,这个像是下图中的( ) A、

A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、