相关试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高一上学期历史9月月考试卷

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷(必修)

- 江苏省东台市创新学校2017-2018学年高二上学期历史9月月考试卷

- 辽宁省六校协作体2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 江西省赣州市十四县(市)2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 江西省赣州厚德外国语学校2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省汪清县第六中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 吉林省乾安县七中2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

- 湖南省醴陵二中、醴陵四中2017-2018学年高一上学期历史期中联考试卷

- 河南郑州47中学暨八校联考2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷

-

1、《唐律》规定,官员若在辖区内从事买卖盈利,以“乞取监临财物罪”论处,最高可判杖刑;官员家属经商则减罪处罚,但知情者同罪。官府机构若参与商业活动(如经营公廨本钱),盈利需上交,亏损则追究责任。上述法令( )A、完善了官员考核程序 B、重构了国家财政收入结构 C、有利于改善营商环境 D、瓦解了“工商食官”制度

-

2、下表是对某一区域组织相关信息的摘录。该组织是( )

项目

内容

统一大市场建立

1993年启动,实现人员、货物、资本和服务的自由流动

单一货币

1999年引入,19个成员国加入这一单一货币区,强化了经济整合

超国家机构

如统一的议会等,逐步加强该组织的决策权和法律约束力

公民权概念

允许成员国公民在该组织范围内自由迁徙、工作和居住

A、北美自由贸易区 B、东南亚国家联盟 C、欧洲联盟 D、亚太经合组织 -

3、17世纪以来,加勒比糖料种植园发展出“地下文化”,黑人们用非洲鼓乐传递信息,将约鲁巴神话融入天主教圣徒崇拜,形成伏都教等信仰体系。与上述“地下文化”的形成直接相关的事件是( )A、印度洋贸易 B、“价格革命” C、太平洋贸易 D、“三角贸易”

-

4、有一部史诗展现了12世纪基辅罗斯社会面临的王公内讧、国家分裂的危机。作者通过“金言”等形式,表达了对这种内讧行为的反对,并呼吁基辅罗斯人民团结起来,共同维护国家的统一和民族的尊严。这部史诗是( )A、《伊戈尔远征记》 B、《荷马史诗》 C、《吉尔伽美什》 D、《罗摩衍那》

-

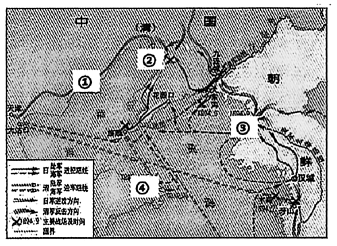

5、“此役后,北洋舰队被日军海陆合围,最终全军覆没。此役标志着洋务派‘自强求富’运动的彻底失败。清政府耗费巨资打造的舰队、炮台和防御体系,在日军现代化战术面前不堪一击。”“此役”发生在下图中的( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

6、行在会子库是南宋时期设于都城临安的官方机构,下图是其发行的会子。该会子允许兑换铜钱或抵税。这一史料可用于直接佐证南宋( )

A、中央注重对金融的管理 B、榷场贸易情况 C、纸币已成为了主币 D、募役法的实施

A、中央注重对金融的管理 B、榷场贸易情况 C、纸币已成为了主币 D、募役法的实施 -

7、“随着禅让制瓦解,部落联盟管理机构蜕变为国家机器,王权在镇压伯益、扈氏等反抗中强化。《礼记》称此为‘大人世及以为礼’的‘天下为家’时代”。要考查“天下为家”时代的历史,最适合关注的遗址是( )A、大汶口遗址 B、二里头遗址 C、牛河梁遗址 D、陶寺遗址

-

8、阅读材料,回答问题。

材料一

第一次世界大战的起源

从国际体系的结构而言,德国的崛起和欧洲同盟体系的僵化是两个重要因素。19世纪末20世纪初,德国实力迅速上升,引起了英国对于自身霸权的担忧,英国开始放弃了其扮演欧洲大陆外交均衡者的角色,1904年与法国结盟,1907年与俄国结盟,英法俄三国协约形成。德国看到自己处于被包围之中,也加强了与奥匈帝国的联盟关系。从国家层次来看,奥匈帝国和奥斯曼土耳其帝国都是多民族国家,都受到正在兴起的民族主义的威胁。而德国国内的社会问题也是第一次世界大战爆发的原因。从领导人的角度来看,平庸是第一次世界大战前夕的领袖们的特征。奥皇、俄皇特别是德皇威廉二世的个人因素,是导致第一次世界大战爆发的因素之一。

——摘编自【美】小约瑟夫·奈《理解国际冲突:理论与历史》

材料二 一战后建立的国际新秩序——凡尔赛—华盛顿体系

国际会议

主要内容

巴黎和会

与同盟国签订一系列条约,以对德《凡尔赛条约》为主。主要内容包括:德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国制地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分

华盛顿会议

美、英、日、法签订《四国条约》,迫使英日同盟终止

美、英、法、意、日签订《五国海军协定》,限制各国海军军备,美国获得和英国同等的海军地位

美、英、日、法、中等九国签订《九国公约》,列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则

(1)、历史研究的视角是多元的,依据材料一,概括提炼出关于“第一次世界大战的起源”的研究视角。并结合所学,再补充2个其他视角。(2)、根据材料二,概括凡尔赛—华盛顿体系蕴含着哪些矛盾?分析这一体系对国际格局产生的影响。 -

9、阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代地理大发现的开启与欧洲人对胡椒的饥渴紧密联系在一起。为了得到让他们神魂颠倒的东方香料,他们势必要找到一条通往“香料群岛”的新贸易路线。率先迈出第一步的是葡萄牙。由于本国商品在亚洲没有销路,葡萄牙人不得不奔走于世界各地进行转口贸易。他们用美洲的白银换取棉布,再用印度的棉布交换非洲的金砂和奴隶,再用它们换胡椒。香料贸易使世界各地的商品和人员的流动、联系更加紧密,促进了统一的世界市场的形成。

——整理自田汝英《葡萄牙与16世纪的亚欧香料贸易》等

材料二 17世纪以前,曼彻斯特只是一个籍籍无名的小集镇,到19 世纪中期成为世界棉纺工业之都。曼彻斯特南临煤铁等资源丰富的“黑乡”,东达最大港口城市利物浦。18世纪80年代初诞生了第一家棉纺织厂,1789 年,开始用蒸汽机代替水力装备纺织厂,棉纺织业迅速发展,到1830 年成为世界棉纺织业的中心,城市规模也迅速扩大。

——摘编自朱家俊《从曼彻斯特的发展历程看18世纪英国工业城市发展的因素》等

材料三 千百年来,在这条古老的丝绸之路上,各国人民共同谱写出千古传诵的友好篇章。两千多年的交往历史证明,只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢,不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平,共同发展。……我们可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”。……东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽, 中国愿同东盟国家加强海上合作……共同建设21 世纪“海上丝绸之路”。

——引自2013年习近平重要讲话

(1)、根据材料一,结合所学,写出葡萄牙开辟的通往“香料群岛”的新贸易路线,并简述新航路开辟后香料贸易对欧洲发展的影响。(2)、根据材料二并结合所学,分析曼彻斯特成为世界棉纺织业中心的原因。(3)、阅读材料三,指出我国“一带一路”倡议的核心理念。我国政府正以“一带一路”为重要实践平台积极构建人类命运共同体,结合所学,从思想渊源和世界大势的角度, 概括“人类命运共同体”提出的依据。 -

10、2023年11月17日,国家主席习近平出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议并发表重要讲话。他强调,我们应该秉持亚太合作初心,负责任地回应时代呼唤,携手应对全球性挑战,全面落实布特拉加亚愿景,建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体,实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。这说明( )A、中国积极推进以结盟为主要方式的外交新路 B、中国智慧得到亚太经合组织成员的一致认可 C、中国倡导并致力于推动构建人类命运共同体 D、中国已成为新的国际秩序和国际体系主导者

-

11、《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》规定:发达国家应该率先减少二氧化碳排放,并向发展中国家提供资金支持和技术转让。但长期以来,发达国家未提供充分有效支持,导致世界各国参与全球气候治理的合作处于集体行动困境之中。这说明了( )A、气候治理责任须平等均担 B、联合国的作用日益式微 C、气候危机受到了普遍关注 D、全球治理体系亟待构建

-

12、下表为第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布变化表。据此可知( )

经济部门

年份

美国

联邦德国

日本

农业

1950

12.2%

23.2%

50.2%

1990

2.8%

5.1%

7.2%

工业

1950

34.7%

42.2%

22.2%

1990

25.8%

40.5%

33.6%

服务业

1950

48.9%

32.4%

26.6%

1990

71.4%

54.4%

59.2%

A、农业、工业发展落后而服务业发展迅速 B、第三产业所占比重与发展程度正相关 C、主要资本主义国家经济结构逐渐失衡 D、二战后美国是世界上发展最快的国家 -

13、下图是欧洲政治版图,该图反映的是( )

A、北约与华约的对峙 B、维也纳体系下的欧洲 C、第一次世界大战前夕的欧洲 D、20世纪20年代的欧洲国际关系

A、北约与华约的对峙 B、维也纳体系下的欧洲 C、第一次世界大战前夕的欧洲 D、20世纪20年代的欧洲国际关系 -

14、人类文明的产生经历了漫长的过程,下列有关文明产生的过程排序正确的是( )A、原始农业发展——私有制产生——社会分工的发展——阶级出现——国家形成 B、原始农业发展——社会分工的发展——私有制产生——阶级出现——国家形成 C、社会分工的发展——私有制产生——原始农业发展——阶级出现———国家形成 D、私有制产生——原始农业发展——阶级出现——社会分工的发展——国家形成

-

15、仔细观察下图所示的漫画《圆满》。该漫画反映了

A、中国已经成功地迈入强国行列 B、全球经济发展前途一片光明 C、中国入世推动了世界经济发展 D、国际政治经济新秩序已建立

A、中国已经成功地迈入强国行列 B、全球经济发展前途一片光明 C、中国入世推动了世界经济发展 D、国际政治经济新秩序已建立 -

16、人工智能(AI)的应用,让机器代替人类进行单纯重复、危险和劳动条件恶劣的工作,既能减轻人类的劳动强度,又能避免工伤事故。这说明人工智能(AI)的应用( )A、可以解决人类的失业风险 B、使人类永别工伤事故的发生 C、改善了工作效率和环境 D、促进人类智力水平的提高

-

17、1963年1月,法国总统戴高乐说:“首先必须要有个欧洲啊!必须要有一个拥有自己的经济、自己的政策、自己的防务的真正的欧洲……。”这表明欧洲( )A、谋求独立自主发展 B、实现了政治的一体化 C、抵制美国经济援助 D、脱离了资本主义阵营

-

18、下图是某版本教材中《当今世界政治格局的多极化趋势》单元的目录。其中第26 课采用的史实最有可能的是( )

目录

第25课 两极世界的形成

第26课 世界多极化趋势的出现

第27课 世纪之交的世界格局

A、第一次柏林危机 B、两德走向统一 C、马歇尔计划的实施 D、欧洲共同体的成立 -

19、1947年6月,美国国务卿乔治·马歇尔在哈佛大学演说时提出:“必须考虑给(欧洲)以额外、大量的和无偿的援助,不然的话就会面临着非常危险的经济、社会和政治解体。”这一演说( )A、标志着两极格局正式形成 B、推动了欧盟的形成 C、加剧了意识形态领域对抗 D、直接造成了德国的分裂

-

20、1916年10月至12月,俄国工人罢工328次,参加人数26.8万人;1917年1月,俄国工人罢工400次,参加人数27万人。“打倒沙皇君主制度”“打倒战争”“打倒专制制度”等响亮口号不断涌现。这些现象反映出俄国( )A、沙皇君主专制势力的强大 B、临时政府统治濒临瓦解 C、革命的社会条件趋向成熟 D、工人阶级政权即将建立