相关试卷

-

1、中国古代皇帝死后,朝廷根据其生平事迹和地位,为他选择某个评价性的字词作为谥号。以下哪些皇帝惯用谥号相称( )A、隋文帝 B、乾隆帝 C、宋神宗 D、汉光武帝

-

2、《齐民要术》全书共十卷。前三卷讲粮食、蔬菜的种植,第四、五卷讲果树、林木的种植,第六卷讲动物饲养,第七、八、九卷讲酿酒、做酱等副业,第十卷介绍南方一些植物。这反映了,贾思勰( )A、主张加强南北耕作技术的交流 B、注重农业的多种经营 C、善于总结农业生产技术和经验 D、具有重农抑商的思想

-

3、北魏时期,曾有一大批具有较高文化素养的南士流亡北方,如柳远“时有文咏,为肃宗挽郎”,其堂弟柳谐亦“颇有文学”。这些南士的创作逐步被北魏王公贵族所欣赏、学习,如南士袁跃“言辞甚美”,清河王“(元)怿之文表多出于跃”。据此可知,南北朝时期( )A、北魏汉化和招怀政策的影响 B、少数民族政权封建化进程加快 C、北方社会经济秩序得到恢复 D、人口迁徙促进了文化交往认同

-

4、汉光武帝为了加强统治,在政治上采取的主要措施有( )A、颁布推恩令 B、增强尚书台作用 C、裁并郡县 D、设立刺史

-

5、春秋时期秦楚等国因地处偏僻,被中原诸侯国视为蛮夷之国。战国时期秦楚却成为七雄中的强国与其他诸侯争雄,僻处西部的秦国更是“六王毕、四海一”,建立历史上第一个统一的多民族的中央集权制国家。上述变化( )A、增进了华夏认同的民族意识 B、展现了宗法分封制的政治影响力 C、强化了贵族政治的垄断特权 D、推动了阶级分化和中华文明诞生

-

6、宋人婚姻论财风气普遍,出现“取上不问家世,婚姻不问阀阅”现象。这说明宋代A、婚姻关系强调祖先名望 B、传统婚姻观念受到冲击 C、婚姻买卖现象较为普遍 D、财富多寡决定家庭成败

-

7、北宋诗人苏轼在《石炭并引》记载:“彭城旧无石炭,元丰元年十二月,始透人访获取于州之西南白土镇之北,以冶铁作兵,犀利胜常云。”据此推断北宋A、已用煤作为燃料冶铁 B、兵器制造业发达 C、彭城从外地输送用煤 D、采矿业技术先进

-

8、《宋史》载“国家根本,仰给东南”,长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,宋代谚语“苏湖熟,天下足”。据此可知,宋朝( )A、传统自然经济有一定突破 B、我国经济重心已转移南方 C、是中国商品经济发展高峰 D、江浙成为人才的集中地区

-

9、有学者认为,在元朝,行省作为地方常设的最高行政机构,极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色,相反主要起到了代表中央控制地方局势的作用。这一状况( )A、是分化事权的必然结果 B、表明地方治理体系混乱 C、说明政府腐败日益严重 D、有利于巩固大一统局面

-

10、964年,太祖乾德二年设参知政事(简称参政),开宝六年(973年)参知政事于政事堂议政,宋仁宗、宋神宗时期,参知政事的职权和礼遇达到巅峰。其设置分化了( )A、枢密使军权 B、知州决策权 C、通判监察权 D、宰相行政权

-

11、北宋统治者将募兵发展为一种有意识的养兵政策,希望通过广泛募兵稳定社会治安,消除动乱因素,因而供养了一支空前庞大的军队,这导致( )A、军队训练废弛 B、边疆战事屡败 C、官僚机构重叠 D、财政日益恶化

-

12、“为政之要,唯在得人”。中国古代历代王朝统治者都比较重视选拔人才,为专制王权服务。下列表述反映出唐宋时期选官制度的是( )A、世卿世禄,嫡长子继承制 B、上品无寒门,下品无士族 C、朝为田舍郎,暮登天子堂 D、举贤良方正能直言极谏者

-

13、某同学在研究唐朝商业发展状况时,发现有不同记述,据此推断合理的是( )

内容

出处

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散

《唐六典》

夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷

(唐)王建《夜看扬州市》

扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来

(当代)李廷先《唐代扬州的商业》

A、国家法典比文学作品可信度更高 B、扬州发展突破时间限制 C、唐诗是了解唐朝历史的一手史料 D、政府不再限制商业活动 -

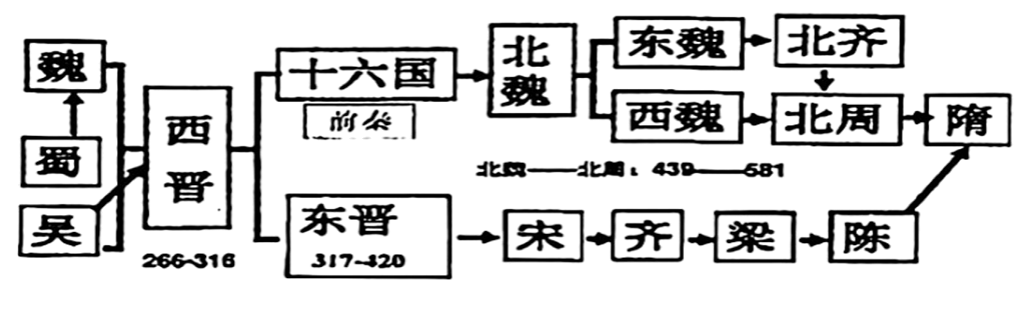

14、如图是三国两晋南北朝至隋朝时期的朝代变迁示意图。此图反映出这一时期中国( )

A、同源共祖的意识高涨 B、由分裂逐步走向统一 C、各民族间矛盾的激化 D、南北政权间始终对峙

A、同源共祖的意识高涨 B、由分裂逐步走向统一 C、各民族间矛盾的激化 D、南北政权间始终对峙 -

15、对于陈胜吴广起义的原因,史学界一般采用《史记》的说法,即“会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”然考古出土的秦简却记载:“失期三日到五日,谇(斥责);水雨,除兴(免除本次征发)。”由此可见( )A、考古资料比文献资料更加真实可靠 B、历史事实的考辨应坚持孤证不立,需要考古学新进展的支持 C、历史的价值判断导致历史学家对历史事实的倾向性选择 D、历史的基本事实通过各种资料并借助多种研究路径,有可能逐步弄清

-

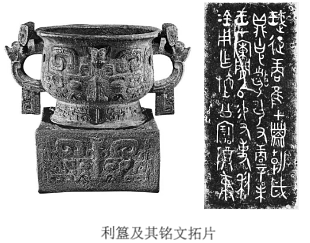

16、下图是1976年出土的利簋及其铭文拓片。学者张政娘释其铭文曰:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。辛未,王在阑师,赐有事利金。用作檀公宝尊彝。”这有助于研究当时的( )

①军事战争 ②天文历法 ③土地制度 ④商品经济 ⑤文字书法

A、①②④ B、①②⑤ C、①③⑤ D、②③④ -

17、

中华优秀传统文化与统一多民族国家的发展

材料一 变革·创新

变法

史籍记载

释文

李悝变法

(魏国)

食有劳而禄有功,使有能而赏必行,罚必当

封赏有功劳的人,任用有能力的人并且要赏就要实行,要罚就要得当

商鞅变法

(秦国)

有军功者,各以率受上附……宗室非有军功论,不得为属

在战场立功的人,都可以获得爵位;王族宗亲没有军功的,不能列入家族名册

(1)比较材料一中两次变法的共同点。结合所学,分析战国时期变法运动兴起的原因。

材料二 统一·连续

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方, 指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(2)概括材料二中董仲舒的主张,结合所学分析其影响。

材料三 借鉴·交融

①(唐高宗)显庆二年十一月,苏定方平贺鲁(西突厥贵族),分其地置蒙池、昆陵二都护府。分其种落,列置州县。于是,西尽波斯国,皆隶安西都护府。

——《旧唐书 ·地理志三》

②

③

陕西富平朱家道村唐墓东壁乐舞图(局 部)。图中既有中原乐器(笙、箫等), 也有西域乐器(箜侯、四弦昆琶等)

蒲类州之印

出土于新疆古木萨尔县唐代北庭都护府故城,是北庭都护府下辖州县的一方铜官印

(3)指出①②③的史料类型,并依据材料说明唐朝统一多民族国家发展的表现。

材料四 在文化传承发展座谈会上,习近平总书记强调“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性”,总结提炼中华文明具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性.空出的包容性、突出的和平性。中华文明具有突出的连续性,是世界上唯一自古延续至今、从未中断的文明;中华文明具有突出的创新性,不管是典籍典故,还是发明创造,无不饱含与时俱进、勇于创新的不懈追求;中华文明具有突出的统一性,追求统一的大一统理念,是中华文化主体性的重要内容;中华文明具有突出的包容性,在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力;中华文明具有突出的和平性,主张以道德秩序构造一个群己合一的世界,以德服人、以文化人。

(4)阅读材料并结合所学知识,从中华文明的突出特性中,任选两个,结合史实谈谈你的认识。

-

18、

北京城

材料一 今北京在唐朝称幽州,是中原与东北地区、北方草原的交通枢纽、随着漕运、海运的发展,幽州与各地经济往来日益频繁。623年,居于辽西的部分粟末铢羯人迁入幽州。此后突厥人、契丹人、室韦人等迁入,关外马匹和皮毛等产品输入,关内农产品和 手工业品输出,均以幽州为聚散点。唐朝幽州经常驻有大量军队。朝廷曾在此设节度使, 以学军政。杜甫在《后出塞》中说:“渔阳豪侠地,击鼓吹笙拿。云帆转辽海,粳稻来东吴。”

(1)根据材料一,概插唐代幽州地区的历史地位。

材料二 今北京在辽时称南京(燕京),为五京之一。辽代实行因俗而治的统治政策,在捺钵制度的基础之上建立了五京。燕京北依燕山,南向开阔的华北平原,进可攻退可守,位置非常重要。辽帝曾在此行册礼、上皇帝尊号),实行科举,设置官吏掌管周边州县的钱粮、军队,“领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官”。辽在南京“劝农桑, 修武备”,设榷场,市集“陆海百货,聚于其中”。城中“户口安堵,人物繁庶”,居民“俗皆汉服,中有胡服者,盖杂契丹、渤海妇女耳”。自此,幽州地区政治、经济和文化等方面得到了长足发展。元人有诗云:“万国河山有燕赵,百年风气尚辽金。”

(2)阅读材料二,分析辽建立南京城的影响。

材料三 金熙宗统治时期(1135—1148年),金吸收先进的汉文化 改革女真落后的旧俗,取得了一定成效,但改革遭到女真保守派贵族的反抗。1141年,南宋与金订立绍兴 和议,1151年,金海陵王颁发的《议迁都燕京诏》中说:“京师(指当时金都城会宁府) 粤在一隅,而方疆广于万里。以北则民清而事简;以南则地远而事警。深虑州府申陈,或 至半年而往复。供馈(经济供给)困干转输,使命(政令传递)苦于驿顿。”而“燕京 乃天地之中”,于是模仿汴京,经营燕京。1153年金迁都燕京,将燕京改名为中都。

(3)阅读材料三,结合所学,简要分析金迁都燕京的原因。

材料四 元大都的营建参考《周礼·考工记》中“匠人 营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左 祖右社,前朝后市”的理念。都城依据水源需要及地理 条件设置为矩形,在金中都东北部。都城中轴线起于丽 正门,几乎所有重要的主休性建筑都设计在了这条中轴 线上。在宫殿设计上,大内仅有大明殿一朝,与皇帝寝 宫相连,体现了蒙古民族的生活习惯。宫城中还设有众多的伊斯兰式、罗马式的浴室、水晶殿、琉璃宫殿等。

元大都平面图

(4)依据材料四,概括元大都城市规划的特点。

-

19、下列关于中国古代农业发展的史实与结论对应正确的一项是( )

史实

结论

A.

“渠成……于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。”

都江堰的修建推动了关中地区农业发展

B.

《后汉书》记载“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计。”

汉代豪强地主势力发展,封建土地私有制瓦解

C.

敦煌莫高窟唐代壁画《弥勒经变 ·耕种图》中展现了农民耕种的场景,图中出现了曲辕犁

曲辕犁在全国范围内普及

D.

宋朝一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟

宋代粮食产量提高

A、A B、B C、C D、D -

20、唐代上流社会家庭喜欢从世家贵族中选择儿媳,到宋代,富家之女是人们选择的首选,蔡衰曾对此抱怨“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”司马光则直言:“将娶妇,先问资装之厚薄:将嫁女,先问聘才之多少”。这反映了宋代( )A、婚姻自主观念得到加强 B、商人政治地位显著提高 C、政府放松对社会的控制 D、门第等级观念日益淡化