相关试卷

-

1、如图是徐悲鸿创作于1942年的《骏马图》,图右上角的题跋为:“燮成先生惠教,壬午画于昆明劳军之展,悲鸿。”该作品反映了( )

A、作者通过画展体现国共团结 B、作品属于现实主义创作风格 C、作者奔赴前线慰问抗日将士 D、作品展现了不屈的民族精神

A、作者通过画展体现国共团结 B、作品属于现实主义创作风格 C、作者奔赴前线慰问抗日将士 D、作品展现了不屈的民族精神 -

2、 有学者指出:五四运动自身是政治运动,而这政治运动实是文化运动之果,或者说,该运动的自身是政治上的“国民自决运动”;而这政治上的国民自决运动,实是导源于教育上的“学生自动主义”的。该学者意在说明( )A、青年学生是五四运动的组织者和主力军 B、新文化运动深入发展导致五四运动爆发 C、五四运动爆发推动了马克思主义的传播 D、中国共产党发起和领导了五四爱国运动

-

3、1907-1910年上海官办商报与官方补贴各报情况,清末的主流报刊越来越反映各种政治思潮。如表表明当时( )

报纸名称

官方出资、补贴情况

《舆论日报》

1907年筹办,直隶总督每月补贴该报银洋1500元;两江总督、上海道台每月补贴该报共约4000两

《申报》

1907年底由官方投资接办

《中外日报》

1908年8月设为官办报纸,每月接受两江总督、直隶总督、上海道台的补贴

《沪报》

自1908年2月,直隶总督每月补贴600-700两;江西巡抚每月补贴300两;江北提督每月补贴200两

《时事报》

1907年12月创刊,长期接受两江总督、上海道台补贴

《神州日报》

自1909年2月,安徽布政使入股银洋3000元;直隶总督每月补贴银洋500元

A、清政府试图掌控舆论主导权 B、舆情通达逐渐成为官民共识 C、官办报刊占据报刊业的主导 D、政府从思潮中寻找国家出路 -

4、 洪仁玕在《资政新篇》中介绍各国情势时指出:“各邦大势,足见纲常大典,教养大法,必先得贤人,创立大体,代有贤能继起而扩充其制,精巧其技,因时制宜,度势行法,必永远不替。”并提出“教法兼行”的主张。据此可知,洪仁玕的思想主张( )A、反映农民阶级的利益主张 B、受到中体西用思想的启发 C、具有中西合璧的时代特征 D、无法跳出礼法结合的藩篱

-

5、明初百姓衣着朴素,社会淳朴之气蔚然成风,宴会之时,不过“八八篇,四人合坐为一席,折简不盈幅”。明中后期以后,庶民之家亦“僭用命妇服饰,加以极花银带”,缙绅之家“一席之间,水陆珍馑多至数十品。即士庶及中人之家,新亲严席,有多至二、三十品者”。这表明明朝中后期( )A、经济发展影响社会风气 B、士农工商社会结构趋于瓦解 C、政治腐败导致世风日下 D、个性自由受到了全社会推崇

-

6、 唐朝时,崔瑶和伯父邠、父亲郾、叔父郸都通过科举考试进士及第,都担任过吏部侍主持科举考试,清河崔氏五十年间,四主文柄,上下六载,辉煌一时,门生充于庭臣天下以为盛。这反映了当时( )A、世家大族地位日益没落 B、官吏选拔程序渐趋完善 C、科举已成主要选官方式 D、传统社会影响仍然存在

-

7、 东晋南朝时期,政府在南渡而来的侨居人口较集中的地区设置侨州郡、县,如晋成帝咸康元年(335年),在今南京江乘县境内设立南琅琊郡,刘宋时期设立的南徐州、南豫州等。这一举措( )A、导致士族门阀势力兴起 B、表明国家重新归于统一 C、得益于稳定的地方秩序 D、有利于南方地区的开发

-

8、 由东汉章帝统一儒家经义的《白虎通义》中云,“教者,效也,上为之,下效之”。东汉士大夫据此以身作则、推行教化、忠孝成俗,许多官员崇尚简朴,反对奢华。造成这一现象主要原因是( )A、休养生息政策的实施 B、察举制度的形成 C、儒学主体地位的确立 D、士人阶层的壮大

-

9、 爵通常被认为是饮酒器,至商周已向礼器转化,形成世爵制。春秋时管仲改革率先实行军功爵制,世爵制开始向军功爵制转化。战国以后,军功爵制为多国变法所采用。爵的演变本质上反映( )A、冶炼技术的进步 B、社会文明的进步 C、商业交往的频繁 D、礼乐制度的重建

-

10、阅读材料,完成下列要求。

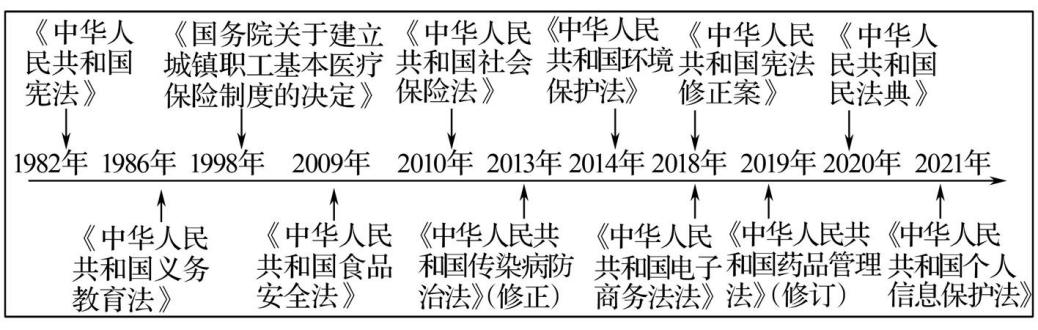

材料改革开放以来我国颁布的部分法律法规名称

根据材料并结合所学知识,以“当代中国的法治建设”为主题,自拟论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述准确)

-

11、官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。

材料一 工业革命带来的生产力水平大大提高,导致政府管理职能的膨胀,除了维护社会治安、国防、财政、税收等传统事务,还要担负起经济、文化、科技等新的社会事务的管理,以发挥政权的杠杆作用。工业革命犹如经济魔棍,点化出了19世纪中叶英国政治改革的浪潮,选举与考试相配套的文官制度由此诞生。

——摘编自鲍红信《英国近代文官制度的建立》

材料二 改革开放以来,我国不断深化干部人事制度改革。1993年《国家公务员暂行条例》出台,我国公务员制度开始推行。国家要求公务员必须坚持党的方针、路线、政策,各级党委严格按照党的原则选拔任用干部,并对各级、各类干部进行有效管理和监督,规定各级领导干部、公务员无论职位高低,都必须一心一意为人民服务。

——摘编自张君峰《中外公务员制度比较研究》

(1)、根据材料一并结合所学知识,指出奠定英国文官制度基础的文件名称,并运用唯物史观分析工业革命如何“点化出”英国文官制度。(2)、写出中华人民共和国公务员制度正式建立的标志。根据材料二并结合所学知识,谈谈我国社会主义公务员制度建立的优越性。 -

12、赋税与财政制度的建设与国家治理的效能息息相关。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝的“庸”制和两税法归并“庸”制,是中国古代力役制度从现役为主向征收代役金为主,并逐步将代役金归并入田亩税这一历史演变过程中,具有承前启后作用的重要步骤,成为后世诸多王朝役法重大改革的龟鉴。

——陈明光《论隋唐五代税收史承上启下的历史地位》

材料二 王安石在新法系统中的尝试与广泛应用,产生于思想观念与创造力极为活跃但又积弊重重的北宋中后期,既有偶然性又有其必然性。他开启了新的经济与财政模式,并以货币运作为导向。常平新法执行青苗钱借贷,在还贷时,政府虽然设置货币与实物双选可能性,但通过极为低廉的“粮食基准价”设定,驱动农民选择货币还贷。……免役法则由农业生产领域深入基层劳役领域,进一步拓展了这一趋势的广度与深度。

——俞菁慧《王安石变法中国家经济与财政行为的货币化导向——基于青苗、免役二法的考察》

材料三 财政体制与政治体制虽同属国家治理体系的内容,但财政体制遵循民主与分权原则……而蒋介石在党、政、军都拥有最高权力,而且行使权力时“很少顾及正式的指挥系统”。1928—1933年宋子文担任财政部长期间,财政部保持了一定的独立性,但正常权限常受蒋介石干预,如裁减军费、集中预算管理、严格财政约束和压编开支等,都收效甚微,财政制度安排部分失效……宋子文最终被迫辞职。继任的孔祥熙任职长达12年,期间大肆任用亲信,排斥异己,严重损害了财政系统的运转绩效。

——焦建华《南京国民政府前期财政体制与政治体制的冲突》

(1)、根据材料一,唐朝赋税制度成为后世诸多王朝的借鉴,请结合明清赋役改革的史实加以说明。(2)、根据材料二,概括王安石变法呈现出的突出特点及其原因。(3)、根据材料三,概括宋子文时期“财政制度安排部分失效”的原因。结合所学,简述孔祥熙时期财政建设的取得成绩。 -

13、1648年《威斯特伐利亚和约》规定:“所有神圣罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权力、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。”这一条款 ( )A、确立了国家主权与独立原则 B、促进了近代西方民族意识觉醒 C、推动了欧洲均势局面的形成 D、消除了教会对欧洲政治的影响

-

14、在古希腊,喜爱公共活动的雅典人为奴隶专设了节日,“在这一天,奴隶可以和他们的主人在一起吵闹着、无拘束的气氛中聚餐。”同时,雅典法律还保护奴隶不被随意杀害。雅典的这些举措 ( )A、说明了当时公共文化事业的发达 B、促进了城邦的稳定繁荣 C、实现了奴隶和公民法律上的平等 D、体现了民主政治的完善

-

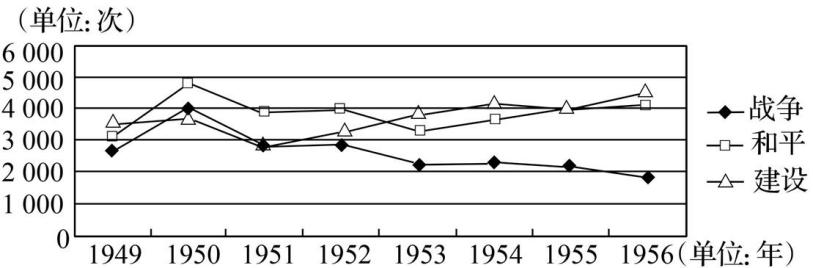

15、下图所示为1949—1956年《人民日报》中“战争”“和平”与“建设”使用频率的变化情况。1949年到1956年《人民日报》报道中上述词汇使用频率的变化说明 ( )

A、外交原则随形势变化调整 B、社会制度影响媒体报道 C、中国的外交环境趋于改善 D、战后两极格局发生变化

A、外交原则随形势变化调整 B、社会制度影响媒体报道 C、中国的外交环境趋于改善 D、战后两极格局发生变化 -

16、1945年10月,中共中央对内蒙古的基本方针:“放手发动与组织蒙人的地方自治运动……纯粹蒙古区域可以自治政府的形式出现,在蒙汉杂居地带则以蒙汉联合政府的形式出现”,并建立统一的内蒙自治筹委会。这一政策 ( )A、标志民族区域自治制度正式建立 B、是激励内蒙古持久抗战的重要措施 C、是中共处理民族关系的有益探索 D、实现了少数民族当家作主的愿望

-

17、中华民国建立后,国民党、进步党等政党纷纷登场。国民党骂进步党为“官僚党”,喋喋不休;进步党骂国民党为“暴民党”,没完没了。两党议员在国会开会时经常大打出手,国会大厅成了党派斗殴的场所。这说明民国初年 ( )A、各军阀势力盘根错节 B、政党政治乱象频生 C、实现政治民主化转型 D、民主政治尚未成熟

-

18、1573年,张居正推行“考成法”,六部和都察院把所属官员应办的事情订立期限分别登记在三本账簿上,一本由六部和都察院留底,逐月检查,另一本送六科,可要求六部半年一报,最后一本呈内阁,可对六科稽查进行核实。这一改革措施 ( )A、造成行政机构臃肿 B、实现权力的相互制衡 C、利于提高行政效率 D、保障官员素质的提升

-

19、“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣。”由此可知,元代创立行省制旨在 ( )A、协调中央与地方的关系 B、加强专制主义中央集权 C、改革地方行政管理模式 D、缓解统治阶层内部矛盾

-

20、北宋时期,国家号令一般总是以皇帝的诏敕文书方式传递,但是“凡制敕所出,必自宰相”。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止。此外,士大夫一再告诫君主,要依“道”而行。这反映了北宋时期 ( )A、儒家文化影响力扩大 B、有效避免了决策的失误 C、文官和士大夫地位提升 D、宰相权力集中威胁皇权