相关试卷

-

1、如图是小丽在地铁站台的平面玻璃安全门前候车时看到的情景。关于这些情景的说法正确的是( )

A、站台内景物在玻璃门中所成的像是实像 B、当安全门向两边打开时,门中像保持不动 C、光在玻璃门上发生的是漫反射 D、当小丽远离玻璃门时,她在玻璃门中的像变小

A、站台内景物在玻璃门中所成的像是实像 B、当安全门向两边打开时,门中像保持不动 C、光在玻璃门上发生的是漫反射 D、当小丽远离玻璃门时,她在玻璃门中的像变小 -

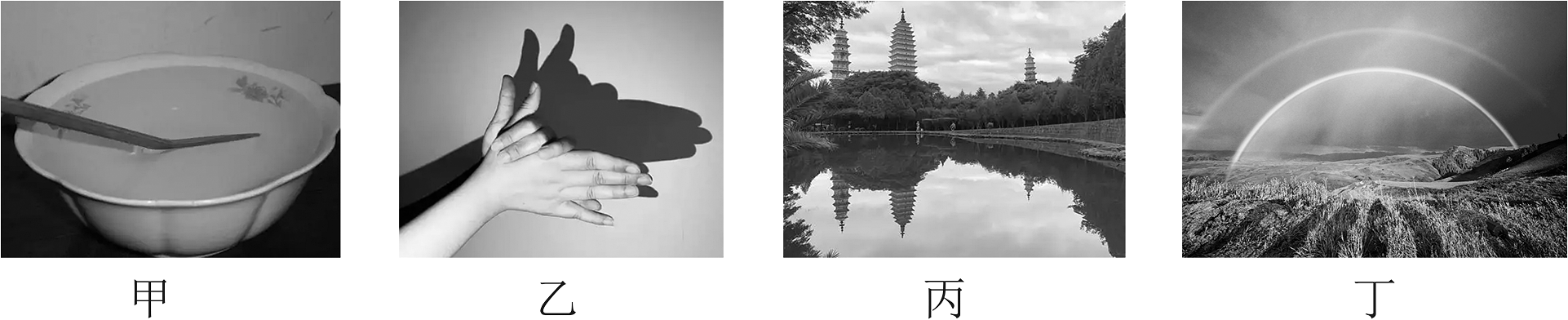

2、如图所示,下列关于光学现象的描述及解释正确的是( )

A、图甲中,筷子“弯折”是光的反射现象 B、图乙中,墙上的手影是光的折射现象 C、图丙中,水中塔影是光的直线传播现象 D、图丁中,空中的彩虹是光的色散现象

A、图甲中,筷子“弯折”是光的反射现象 B、图乙中,墙上的手影是光的折射现象 C、图丙中,水中塔影是光的直线传播现象 D、图丁中,空中的彩虹是光的色散现象 -

3、沈括在《梦溪笔谈》中记述到“若莺飞空中,其影随莺而移”,如图甲;而在纸窗上开一小孔,使莺的“影子”呈现在室内纸屏上,却观察到“莺东则影西,莺西则影东”,如图乙。则下列说法正确的是( )

A、图甲和图乙所描述的现象都是小孔成像 B、图甲和图乙都属于光的直线传播的现象 C、图甲中的“影”一定比图乙的“影”大 D、图甲和图乙中的“影”都是“莺”的像

A、图甲和图乙所描述的现象都是小孔成像 B、图甲和图乙都属于光的直线传播的现象 C、图甲中的“影”一定比图乙的“影”大 D、图甲和图乙中的“影”都是“莺”的像 -

4、2024年春晚节目《山河诗长安》震撼全场,如图所示,是千人齐诵李白的诗句“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”的情景。下列诗句所蕴含的光现象中与“明镜”的原理相同的是( )

A、潭清疑水浅 B、起舞弄清影 C、风吹草低见牛羊 D、楼台倒影入池塘

A、潭清疑水浅 B、起舞弄清影 C、风吹草低见牛羊 D、楼台倒影入池塘 -

5、小明用最小刻度是1mm的刻度尺先后5次测量物理课本的长度,各次测量值分别为2.46cm、2.45cm、2.66cm、2.44cm、2.47cm,则物理课本的测量值应取( )A、2.455cm B、2.46cm C、2.496cm D、2.50cm

-

6、五代时期名士谭峭所著《化书》中,记载了照镜子时“影与形无异”的现象。关于平面镜成像的特点,小明用图甲所示装置进行了探究。

(1)、用玻璃板代替平面镜进行实验,目的是便于;(2)、把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前面,再拿一支外形相同的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到它跟蜡烛A的像完全重合,说明平面镜所成的像与物体大小;(3)、改变蜡烛A的位置,进行三次实验。用直线将物和像的位置连接起来,如图乙所示,发现物和像的连线与镜面 , 用刻度尺测得像和物到镜面的距离相等;(4)、蜡烛A的像,是它发出的光经玻璃板反射而形成的像。若在玻璃板后放置一块木板,蜡烛A(选填“仍能”或“不能”)通过玻璃板成像。

(1)、用玻璃板代替平面镜进行实验,目的是便于;(2)、把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前面,再拿一支外形相同的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到它跟蜡烛A的像完全重合,说明平面镜所成的像与物体大小;(3)、改变蜡烛A的位置,进行三次实验。用直线将物和像的位置连接起来,如图乙所示,发现物和像的连线与镜面 , 用刻度尺测得像和物到镜面的距离相等;(4)、蜡烛A的像,是它发出的光经玻璃板反射而形成的像。若在玻璃板后放置一块木板,蜡烛A(选填“仍能”或“不能”)通过玻璃板成像。 -

7、在“探究光的反射规律”的实验中,如图所示,水平放置平面镜,白色纸板竖直立在平面镜上,纸板由E、F两部分组成,可以绕ON翻折。

(1)、实验时,把纸板ENF垂直放在平面镜上,光线AO的入射角大小是度;(2)、将一束光贴着纸板E沿AO射到镜面上O点,纸板F上会显示出反射光线OB,接着将纸板F绕ON向后翻折,则纸板F上(选填“能”或“不能”)显示出反射光线,由此说明反射光线、入射光线与法线在内(选填“同一平面”或“不同平面”);(3)、若让另一束光沿BO方向射向平面镜,反射光线将沿OA方向射出。该实验现象说明。A、反射角等于入射角 B、在光的反射现象中,光路可逆

(1)、实验时,把纸板ENF垂直放在平面镜上,光线AO的入射角大小是度;(2)、将一束光贴着纸板E沿AO射到镜面上O点,纸板F上会显示出反射光线OB,接着将纸板F绕ON向后翻折,则纸板F上(选填“能”或“不能”)显示出反射光线,由此说明反射光线、入射光线与法线在内(选填“同一平面”或“不同平面”);(3)、若让另一束光沿BO方向射向平面镜,反射光线将沿OA方向射出。该实验现象说明。A、反射角等于入射角 B、在光的反射现象中,光路可逆 -

8、在探究声音的产生与传播时,小龙和小齐一起做了下面的实验:

(1)、如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,根据实验现象可得出声音是由物体的产生的;(2)、如图乙所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,说明可以传声(选填“固体”“液体”或“气体”);(3)、如图丙所示,把在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,所听到的声音将会逐渐减弱,最后听不到,由此推理可知:。

(1)、如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,根据实验现象可得出声音是由物体的产生的;(2)、如图乙所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,说明可以传声(选填“固体”“液体”或“气体”);(3)、如图丙所示,把在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,所听到的声音将会逐渐减弱,最后听不到,由此推理可知:。 -

9、在图中,画出入射光线的反射光线,并标明反射角的大小。

-

10、老师在教室外能“闻其声而知其人”,这是因为同学们的不同;在医院附近常有如图所示的警示牌,这种保持肃静的做法属于在处减弱噪声。

-

11、甲、乙两物体都做匀速直线运动,已知甲、乙两物体运动时间之比为 , 通过的路程之比为 , 则甲、乙两物体运动速度之比为。

-

12、按要求填空:

(1)、如图所示,用刻度尺测物体的长度,从图可知,刻度尺的分度值是mm,物体的长度是cm。(2)、早上起床,小泉感到不舒服,用温度计测体温,如图所示,从图可知,该温度计的分度值是 , 小泉的体温是。(3)、如图所示,用停表测得某同学跑400m所用时间是s,该同学跑步的平均速度约m/s。(取整数)

(1)、如图所示,用刻度尺测物体的长度,从图可知,刻度尺的分度值是mm,物体的长度是cm。(2)、早上起床,小泉感到不舒服,用温度计测体温,如图所示,从图可知,该温度计的分度值是 , 小泉的体温是。(3)、如图所示,用停表测得某同学跑400m所用时间是s,该同学跑步的平均速度约m/s。(取整数) -

13、在操场直跑道上进行遥控小车比赛,甲、乙两车从时由同一起点同方向运动,两车运动的路程—时间图象分别如图中的甲、乙所示,下列判断正确的是( )

A、在0~5s内甲车的速度是10m/s B、在0~5s内乙车的速度是1.5m/s C、时两车的速度相等 D、后乙车超过甲车

A、在0~5s内甲车的速度是10m/s B、在0~5s内乙车的速度是1.5m/s C、时两车的速度相等 D、后乙车超过甲车 -

14、古诗词是中华传统文化的精髓之一,我们在欣赏的时候,经常发现与物理知识息息相关。如图所示,诗人胡令能的《小儿垂钓》全文如下:“莲头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身,路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”。下列说法错误的是( )

A、“蓬头稚子”辨别“路人”是陌生人依据的是响度 B、“路人”看到“蓬头稚子”这是因为发生了漫反射 C、“遥招手”这是在声源处减弱“噪声” D、“怕得鱼惊不应人”说明声音可以在液体中传播

A、“蓬头稚子”辨别“路人”是陌生人依据的是响度 B、“路人”看到“蓬头稚子”这是因为发生了漫反射 C、“遥招手”这是在声源处减弱“噪声” D、“怕得鱼惊不应人”说明声音可以在液体中传播 -

15、如图所示,入射光线与平面镜成角,则( )

A、入射角是 B、入射角增大 , 反射角增大 C、反射角是 D、反射光线与镜面夹角是

A、入射角是 B、入射角增大 , 反射角增大 C、反射角是 D、反射光线与镜面夹角是 -

16、下列有关误差的说法中,正确的是( )A、多次测量取平均值可以消除误差 B、只要认真测量,就可以避免误差 C、选用精密仪器测量可以减小误差 D、误差就是错误

-

17、下列有关光的说法正确的是( )A、射击瞄准时要做到“三点一线”是因为光在同种均匀介质中沿直线传播 B、城市中的光污染是由于光发生了漫反射的缘故,光在发生漫反射时,不遵循光的反射定律 C、太阳光在空气中传播速度是340m/s D、中秋晚上同学们能看到月亮是因为月亮是光源

-

18、小段和小吴周末去湘潭万楼游玩,她们坐上了运动的摩天轮,若说小段是静止的,则选择的参照物可能是( )

A、路旁的树木 B、小段座位边上的小吴 C、摩天轮下面行走的人 D、沿江路上运动的汽车

A、路旁的树木 B、小段座位边上的小吴 C、摩天轮下面行走的人 D、沿江路上运动的汽车 -

19、在“天宫课堂”的水球实验中,小玉看到王亚平老师的像,如图甲所示,在生活中使用放大镜时,又能看到正立放大的像,如图乙所示。于是她利用实验室的光学器材探究凸透镜成像的规律。

(1)、小玉找到了一个焦距未知的凸透镜,将蜡烛、凸透镜、光屏依次安装在光具座上,如图丙所示。用一束平行光正对凸透镜照射,移动光屏,直到光屏上出现最小最亮的光斑,则之间的距离是凸透镜的焦距;(2)、点燃蜡烛,调整光屏、凸透镜、烛焰,使它们的中心在;(3)、改变蜡烛的位置,并移动光屏观察成像,记录成像情况在如下表格中;

(1)、小玉找到了一个焦距未知的凸透镜,将蜡烛、凸透镜、光屏依次安装在光具座上,如图丙所示。用一束平行光正对凸透镜照射,移动光屏,直到光屏上出现最小最亮的光斑,则之间的距离是凸透镜的焦距;(2)、点燃蜡烛,调整光屏、凸透镜、烛焰,使它们的中心在;(3)、改变蜡烛的位置,并移动光屏观察成像,记录成像情况在如下表格中;凸透镜焦距f=10cm

序号

物距/ cm

像距/ cm

像的性质(正倒、大小、虚实)

像的大小

1

42

13

倒立、缩小、实像

逐渐变大

2

32

14.5

3

22

18.5

4

20

20

倒立, 等大、实像

5

19

21

倒立、放大、实像

6

17

24.5

7

15

30

若太空实验中的水球可看成是凸透镜,根据实验数据可知,图甲中王亚平老师和水球之间的距离应是;

(4)、小玉分析数据得到:当物距时,成倒立、放大的实像。交流时发现,该结论与其他小组的不同。为使数据更加充分,请结合图乙提出改进建议:。 -

20、在探究平面镜成像的实验后,同学们发现利用常见的长尾票夹和钢化膜也能进行探究。钢化膜是一种专为手机屏幕设计的保护膜,通常由特殊的硬化处理过的塑料或玻璃制成,高清透光并具有很强的抗划伤和耐磨性,厚度一般在0.16mm-0.4mm之间。

(1)、如图(a),在水平桌面上铺一张纸,手机钢化膜放置在纸上。(2)、将一个长尾票夹A(型号:5#)放在钢化膜前,将另一个相同型号的长尾票夹B放在钢化膜的后面并移动其位置,若看到票夹 B 与票夹 A的像;则说明平面镜所成的像与物的大小相同。把光屏放在票夹A的像的位置,直接观察光屏,看不到票夹A 的像,则说明所成的是像。(3)、如果把票夹A侧放在纸上,如图 (b)所示,在票夹A一侧通过钢化膜看到的应是图(c)中的。(4)、同学们发现钢化膜比之前实验使用的玻璃板薄很多,这一特点给实验探究带来的好处是。 (写出一条即可)

(1)、如图(a),在水平桌面上铺一张纸,手机钢化膜放置在纸上。(2)、将一个长尾票夹A(型号:5#)放在钢化膜前,将另一个相同型号的长尾票夹B放在钢化膜的后面并移动其位置,若看到票夹 B 与票夹 A的像;则说明平面镜所成的像与物的大小相同。把光屏放在票夹A的像的位置,直接观察光屏,看不到票夹A 的像,则说明所成的是像。(3)、如果把票夹A侧放在纸上,如图 (b)所示,在票夹A一侧通过钢化膜看到的应是图(c)中的。(4)、同学们发现钢化膜比之前实验使用的玻璃板薄很多,这一特点给实验探究带来的好处是。 (写出一条即可)