相关试卷

-

1、摩擦力的种类和应用

⑴滑动摩擦:相互接触的两个物体,当它们之间有时,产生的摩擦力;

⑵滚动摩擦:相互接触的两个物体,当一个物体在另一个物体上发生时,产生的摩擦力;

⑶静摩擦力:相互接触的两个物体,当它们有相对运动 , 但它们之间处于时产生的摩擦力。

-

2、摩擦力大小的影响因素:

⑴影响摩擦力大小的因素:大小和接触面的粗糙程度;

⑵接触面粗糙程度一定时,越大摩擦力越大,例如当自行车车胎气不足的时候,骑起来更费力一些;

⑶一定时,接触面越粗糙,摩擦力越大。

-

3、摩擦力产生的条件:

物体之间产生摩擦力必须要具备以下三个条件:

第一:两物体相互;

第二:接触面;

第三:两物体发生相对运动或相对运动。

-

4、 重力的三要素:

⑴重力的作用点:重力在物体上的作用点叫.

对重心的理解:①重心是物体各部分所受重力作用的等效作用点。

②物体的重心,可以在物体上,也可以在物体以外;形状规则、质量分布均勾的物体,它的重心在它的几何中心上。

③在受力物体上画力的示意图时,常把力的作用点画在重心上。

④重心的位置与物体所在的位置、放置状态以及运动状态等无关。

⑤当一个物体的质量分布发生变化时,其重心的位置一般也会发生变化。

⑥提高稳度的方法:一是增大支持面,二是降低重心;

⑵重力的方向:向下(近似指向地心)。

对重力方向坚直向下的理解

①重力的方向竖直向下是指垂直于所在地的水平面,近似指向地心

②重力的方向与运动状态无关,不管物体是否运动、怎样运动,重力的方向不变。

⑶重力的大小:通常把重力的大小叫重量.

重力的计算公式:G=mg,其中g=N/kg,粗略计算的时候g=10N/kg;

对g的理解:

①g=9.8 N/kg 的物理意义:质量为 1kg 的物体受到的重力是 9.8 N.

②在地球上的不同位置,g的数值也略有不同。g值在赤道上最小,越往两极越大。

③在不同星球上(物体受不同星球的吸引作用)时,g值是不同的。

-

5、对重力的理解

①重力的施力物体是 , 受力物体是地球表面附近的一切物体,无论固体、液体、气体都受地球的吸引。

②在地球附近的物体都会受到重力的作用,不论物体运动还是静止。

③重力是非接触力,天上飞的飞机也受到重力的作用。

④物体和地球之间的作用是相互的,物体受到地球的吸引力,地球也受到物体的吸引力。

⑤重力是由于地球的吸引而产生的力,但重力不一定等于地球对物体的吸引力,重力特指地球对物体的吸引。

注意:实际生活中说的物重、体重、多重一般指的是物体的质量,在物理中提到的物重一般指的是物体的重力,这点要注意区分。

-

6、 重力:地面附近的物体,由于地球的吸引而受的力叫重力。重力的符号是;

-

7、 弹力的三要素:

①大小:与物体的弹性强弱和形变程度有关;

②方向:与物体形变的方向 , 指向恢复原状的方向;

③作用点:在两物体的接触面上,作用在使物体发生弹性形变的施力物体上。

-

8、 弹力产生条件:①两个物体必须直接; ②物体必须发生了形变。

-

9、 弹性限度:物体的弹性有一定的限度,超过这个限度物体就不能恢复到原来的形状,这个就是弹性限度。

-

10、 弹力:物体由于发生形变而受到的力叫弹力;弹力的大小与弹性形变的大小有关;在弹性限度内,弹性形变越大,弹力越大。

-

11、 塑性:物体受力时发生形变,失去力后恢复原来形状的性质叫塑性;

注意:形变的普遍性。不能发生形变的宏观物体是不存在的,任何宏观物体都能发生形变,只是有的比较明显,可以直接看到;有的不那么明显,用肉眼很难直接观察到。

-

12、 弹性:物体受力发生形变,失去力恢复到原来的形状的性质叫弹性;

-

13、对力的作用是相互的理解

①力是出现的,且力的作用是相互的,所以施力物体同时也是受力物体,受力物体同时也是施力物体,二者互为施力、受力物体。

②力是物体间的相互作用,因此当发生力的作用时,至少要有个物体,单独一个物体不存在力的作用。

③相互接触的物体可能力的作用,不接触的物体之间可能有力的作用,比如磁铁吸引铁球。

④物体间力的作用是同时、同时消失的,没有先后之分。

相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在同一直线上和不同物体上。这个结论是高中阶段学习的一个重要的定律,叫做定律。

-

14、力的图示和示意图

⑴用带有箭头的线段表示力的三要素的方法叫力的;箭头表示力的方向,线段的起点表示力的作用点,线段的长度表示力的大小;在同一图中,力越大,线段越长;力的作用点可以是线段的起点,也可以是线段的终点。

⑵用一根带箭头的线段来表示力,选取标度,线段的长度表示力的大小,箭头表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点, 这种表示力的方法叫做力的。

注意:力的作用点一定要画在受力物体上,绝对不能画在施力物体上。

-

15、 力的三要素:力的、 方向、 作用点。

-

16、 力的作用效果:(1)力可以改变物体的;(2)可以改变物体的。

-

17、 力产生条件:(1)必须有个或两个以上的物体;(2)物体间必须有作用(物体间可以不接触)。

-

18、 单位:力的单位是 , 符号为N。

-

19、 定义:力是物体对物体的。

-

20、 制作望远镜基础知识概要(新时代中考重点)

望远镜种类很多,其中一种是由两组凸透镜(开普勒望远镜)组成。

⑴探究望远镜的原理

【实验器材】两个焦距不同的凸透镜。

【实验步骤】

①先用一个凸透镜(焦距大的)观察窗外远处的物体,注意成像情况。

②再用另一个凸透镜(焦距小的)观察上面得到的物体的像,注意成像情况。

③将两凸透镜的位置对调,再观察远处的物体,对比两次成像的大小。

【分析论证,归纳结论】

①将焦距较大的透镜放在焦距较小的透镜前面,观察物体,物体成倒立、放大的像,远处的物体看上去放大了(选填像的性质)。

②将两凸透镜的位置对调,将焦距较小的透镜放在焦距较大的透镜前面,再观察远处的物体,物体成倒立、缩小的像(选填像的性质)。

⑵望远镜的构造

望远镜由组透镜组成,每组透镜相当于一个透镜。靠近被观察物体的凸透镜,焦距比较长,叫镜。靠近眼睛的凸透镜,焦距比较短,叫做镜.

目镜:靠近眼睛的凸透镜。

物镜:靠近物体的凸透镜。

要求:f物>f目

我们见到的普通望远镜和军事望远镜都是双筒的,是双筒望远镜。它的两个镜筒都是拐了弯的,在拐弯处分别安装了两个“全反射棱镜”。这种设计一方面缩短了镜筒的长度,另一方面经过那两块棱镜的两次反射也能使本来倒立的像正立过来。

⑶望远镜的原理

第一次物镜:倒立、缩小的实像(照相机)

第二次目镜:正立、放大的虚像(放大镜)

望远镜看到的像特点:立、小的像

注意:①目镜把物镜所成的像进行放大。目镜所成的像正倒和大小是相对于物镜所成的像而言的。最后成像与物体本身比,是倒立、缩小的虚像。

②物镜和目镜的距离等于两个透镜的焦距之和。(由于物体距望远镜的距离很大,第一次成像在物镜的焦点附近且无限靠近焦点,可以近似地认为在焦点处,要使目镜的放大倍数尽可能最大,则这个像要在目镜的一倍焦距以内且尽可能靠近焦点)。

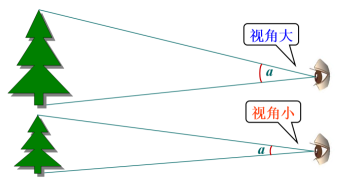

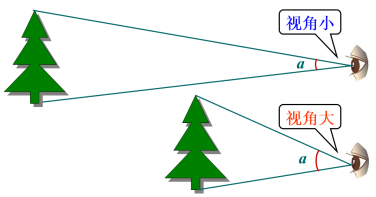

⑷视角:从眼睛的向观察物体的所引的两条直线的夹角。

1)视角与物体大小有关

距离相等时,大物体的视角大,小物体的视角小。

2)视角与物体远近有关

大小一定时,看远处的物体视角小,看近处的物体视角大。大小一定时,距离我们越近,视角越大,看物体越清晰。

3)视角与清晰度

望远镜虽然没有把物体放大,但成的像离眼睛很近,增大视角,所以感觉看到的物体放大了,看物体越清楚了。

用望远镜观察物体时,望远镜所成的像离我们的眼睛很近,增大了视角,因而通过望远镜能清楚地看到远处的物体。

⑸望远镜的放大倍率

如图所示,这样的望远镜(开普勒望远镜)的放大倍率为 n=f物/f目。其中,f物是物距的焦距,f目是目距的焦距。