相关试卷

- 浙江省宁波市北仑区2017-2018学年九年级上学期科学期末考试试卷

- 浙江省宁波市江北区2017-2018学年九年级上学期科学期末考试试卷

- 浙江省宁波市鄞州区九校2017-2018学年八年级上学期科学期末考试试卷

- 浙江省宁波市东钱湖九校2017-2018学年七年级上学期科学期中联考试卷

- 浙江省宁波市海曙区2017-2018学年九年级上学期科学期中统考试卷

- 浙江省宁波鄞州区九校2017-2018学年九年级上学期科学月考试卷

- 浙江省宁波鄞州区九校2017-2018学年七年级上学期科学第一次月考试卷

- 浙江省宁波鄞州区九校2017-2018学年八年级上学期科学第一次月考试卷

- 2017-2018学年华师大版八年级上学期科学期中模拟试卷

- 2017-2018学年华师大版九年级上学期科学期中模拟试卷

-

1、有些动物名称或俗称中虽然带有“鱼”字,但却不属于鱼类;有些动物名称或俗称不带“鱼”字,却属于鱼类。下图是五种名称或俗称中带“鱼”或不带“鱼”字的动物。

(1)、海马名字中虽无“鱼”字,但却是一种鱼类,海马用呼吸。(2)、上述动物属于无脊椎动物的是;上述动物中没有出现的脊椎动物类群是类。(3)、成体娃娃鱼主要用肺呼吸,兼用呼吸。

(1)、海马名字中虽无“鱼”字,但却是一种鱼类,海马用呼吸。(2)、上述动物属于无脊椎动物的是;上述动物中没有出现的脊椎动物类群是类。(3)、成体娃娃鱼主要用肺呼吸,兼用呼吸。 -

2、生石花是一种小型肉质植物,有两片肥厚多汁的叶子,能开花结果,常用种子繁衍后代,幼苗很小,生长迟缓。请根据上述信息判断:

(1)、生石花有两片肥厚多汁的叶子,这一形态特点与的生存环境相适应。(2)、根据“能开花结果,常用种子繁衍后代”的描述,说明生石花具有能的生物基本特征。

(1)、生石花有两片肥厚多汁的叶子,这一形态特点与的生存环境相适应。(2)、根据“能开花结果,常用种子繁衍后代”的描述,说明生石花具有能的生物基本特征。 -

3、下图是实验室常用的实验仪器,请按要求填空。

(1)、写出仪器名称:A , D。(2)、用于量取并加热4毫升液体需要用到哪些仪器(填字母)。

(1)、写出仪器名称:A , D。(2)、用于量取并加热4毫升液体需要用到哪些仪器(填字母)。 -

4、如图示几种常见植物分类表,表中四种植物亲缘关系最近的是( )

A、玉米和小麦 B、银杏和大豆 C、银杏和玉米 D、大豆和小麦

A、玉米和小麦 B、银杏和大豆 C、银杏和玉米 D、大豆和小麦 -

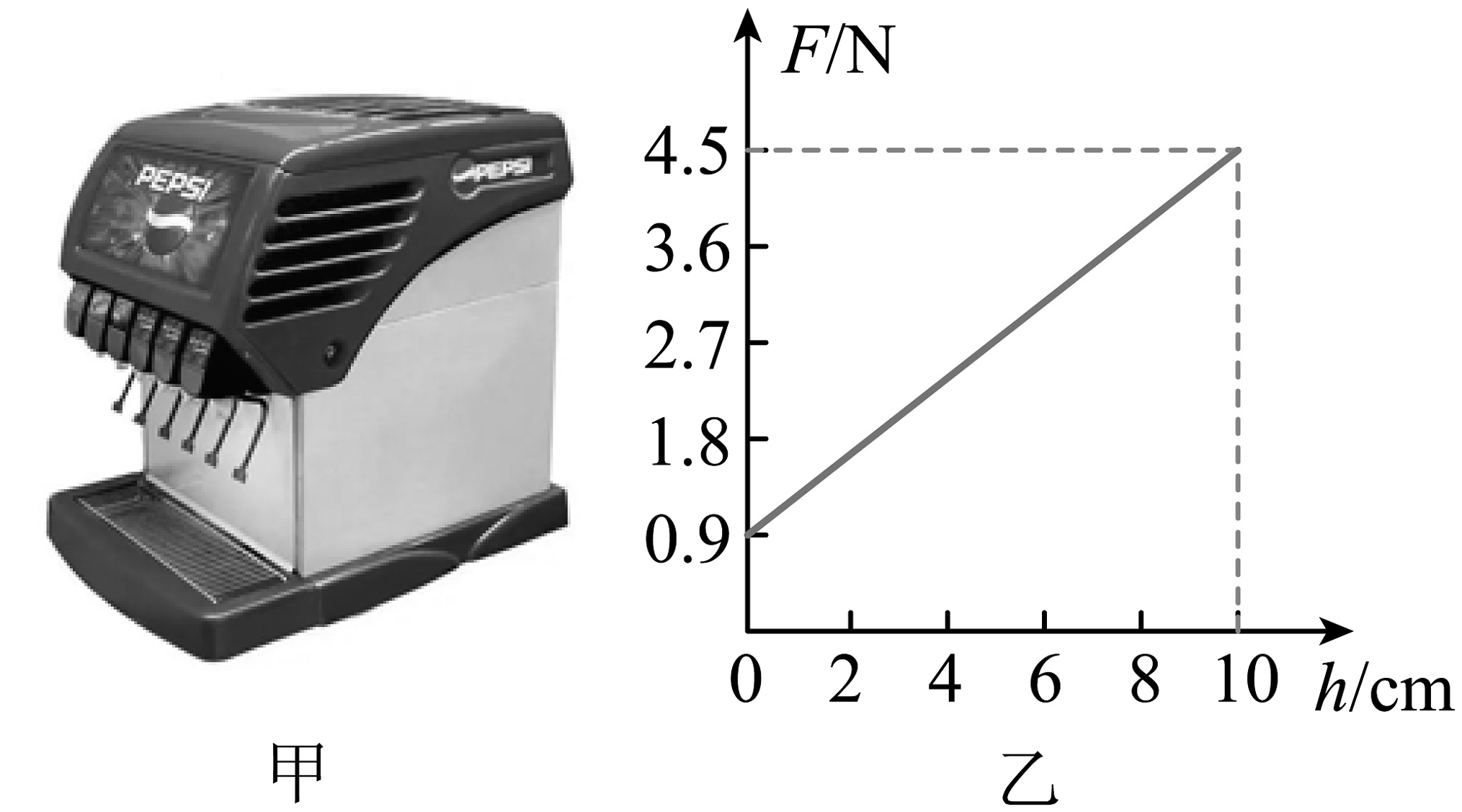

5、如图甲为品牌饮料机,将平底薄壁直圆筒状的空杯,放在饮料机的水平杯座上接饮料。杯座受到的压力F随杯中饮料的高度h变化的图象如图乙所示。饮料出口的横截面积 , 饮料流出的速度 , 杯高 , 杯底面积。

(1)、装满饮料时,杯底受到饮料的压力为多大?(2)、若杯底与杯座的接触面积为 , 饮料持续流入空杯后关闭开关,杯对杯座的压强为多大?

(1)、装满饮料时,杯底受到饮料的压力为多大?(2)、若杯底与杯座的接触面积为 , 饮料持续流入空杯后关闭开关,杯对杯座的压强为多大? -

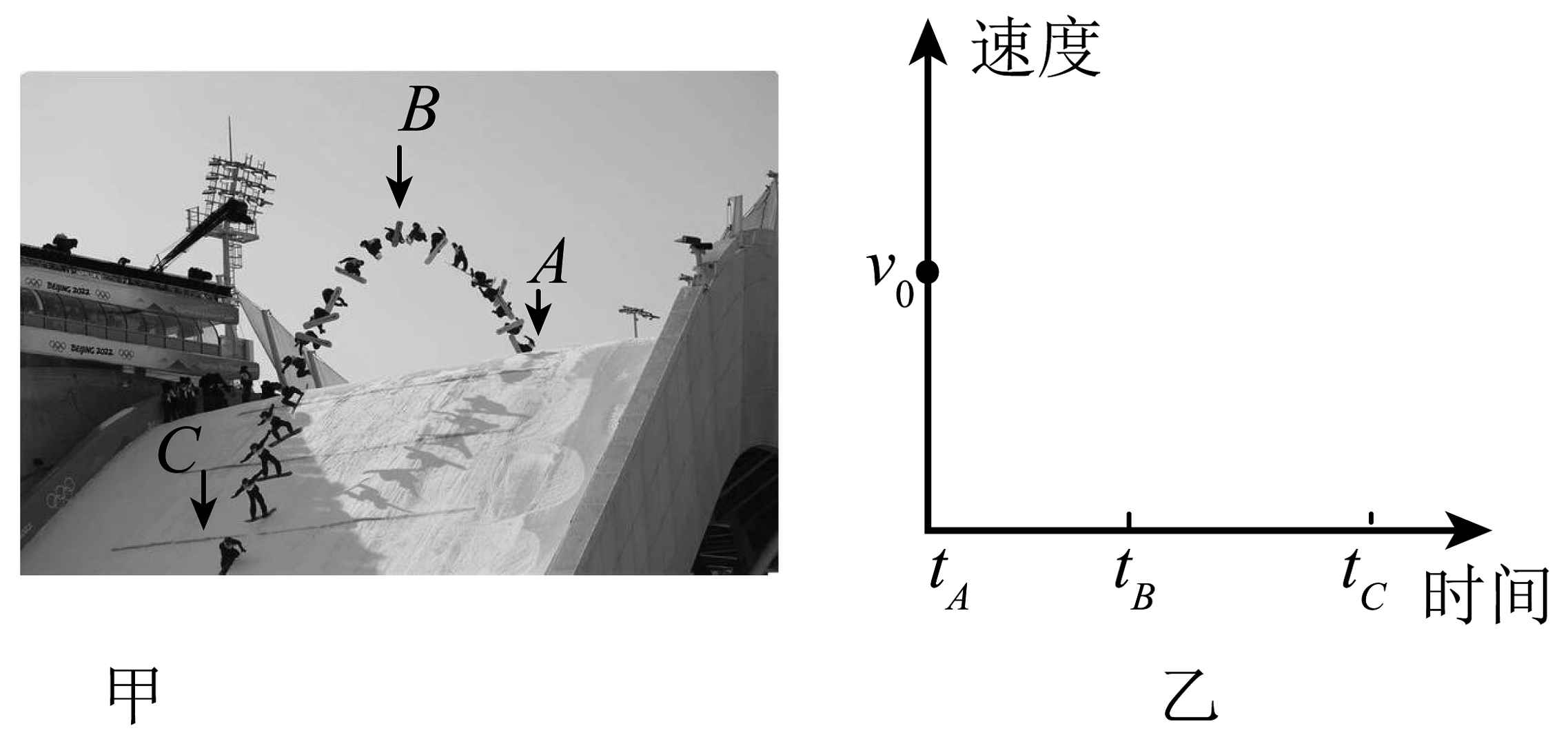

6、在北京冬奥会上,中国运动员苏翊鸣勇夺单板滑雪大跳台金牌。

(1)滑雪板底做得越宽大,对雪地的压强;

(2)若滑雪板与雪地总接触面积为0.4m2 , 苏翊鸣和滑雪板的总质量为72千克,当他穿着滑雪板站立在水平雪地上时,对雪地的压强为多大?

(3)图甲是他在决赛中的完美飞行轨迹,AB是飞跃跳台的上升阶段,BC是下落阶段,请在图乙中画出他在飞行过程中速度随时间变化的大致曲线图,(v0为A点的速度,不计空气阻力)

-

7、月面巡视探测器(月球车)是集工程和智能机器人为一体的复杂航天器,具备地一月遥控能力,有独立驱动的六轮摇臂式行走系统,高 , 质量为 , 已知在地球上的物体受到的重力为在月球上时重力的6倍。求:(1)、月球车被送到月球上时的重力是多少?(2)、若航天员一个随身装备在月球表面时月球对它的引力大约是 , 则返回地球后这个随身装备的质量是多少?(3)、月地距离约为 , 若在月球表面放置一平面镜,地面工作人员向该平面镜发射一束激光,经过多长时间工作人员能接收到反射回来的激光?(激光传播的速度均为)

-

8、作图题:(1)、如图物块A竖立在小车上,随小车一起以相同的速度向右做匀速直线运动,请画出此时物块A受力示意图。

(2)、如图,一物体以某一速度冲上表面粗糙的固定斜面,请画出物体在上滑过程中所受的力的示意图。

(2)、如图,一物体以某一速度冲上表面粗糙的固定斜面,请画出物体在上滑过程中所受的力的示意图。

-

9、某科学实验小组利用注射器、弹簧测力计、刻度尺等器材测量大气压强的值,实验步骤如下:

(1)把注射器的活塞推至注射器简的底端,然后用橡皮帽堵住注射器的小孔,这样做的目的是。

(2)如图1,用细尼龙绳拴住注射器活塞的颈部,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢拉动注射器,当注射器中的活塞刚被拉动时,记下弹簧测力计的示数为。

(3)如图2,用刻度尺测出注射器全部刻度的长度后,计算活塞的横截面积。

(4)同学们发现测量结果偏大,请分析,该实验过程中导致误差的原因。

(5)针对以上实验的误差,小明对该实验进行了改进采用了图示3装置,将该注射器筒固定在水平桌面上,把活塞推至注射器筒底端,用橡皮帽封住注射器的小孔,活塞通过水平细线与烧杯相连,向烧杯中缓慢加水,当活塞刚开始向左滑动时,测得杯与水的总质量为;然后从烧杯中向外缓慢抽水,当抽出水时,活塞又开始向右滑动,此时所测大气压的值应为。

-

10、如图所示的是研究牛顿第一定律的实验。

(1)、实验时要让同一辆小车从斜面的相同高度滑下,目的是使小车到达在三种不同表面上运动的相等。(2)、在相同的实验条件下,小车在木板表面上滑行的距离最远,但最后还是会停下来,这是因为力是(选填“改变”或“维持”)物体运动的原因。(3)、如图(a)所示,木块与小车一起做匀速直线运动,当小车的运动状态发生变化时,木块的状态如图(b)所示。根据牛顿第一定律可知,小车的运动状态可能是向(选填“左”或“右”)加速。

(1)、实验时要让同一辆小车从斜面的相同高度滑下,目的是使小车到达在三种不同表面上运动的相等。(2)、在相同的实验条件下,小车在木板表面上滑行的距离最远,但最后还是会停下来,这是因为力是(选填“改变”或“维持”)物体运动的原因。(3)、如图(a)所示,木块与小车一起做匀速直线运动,当小车的运动状态发生变化时,木块的状态如图(b)所示。根据牛顿第一定律可知,小车的运动状态可能是向(选填“左”或“右”)加速。

-

11、学习了“力的测量”,为深入研究弹簧秤的原理,想探究弹簧的形变与受到的拉力的关系,他选用刻度尺和四个相同的钩码进行如下的实验:将四个钩码依次挂到弹簧下面,分别测出弹簧的长度,得到如表的数据。

所挂钩码的个数(个)

0

1

2

3

4

弹簧长度()

8

10

12

14

16

弹簧伸长量()

0

2

4

6

8

(1)、由此可得出的结论是。(2)、弹簧下的钩码不能不断增加,原因是。(3)、如果现有和上面相同的两根弹簧、 , 组成如图甲、乙两种装置,则甲图中弹簧、的长度均为________ , 乙图中弹簧、的长度均为________。(弹簧的重力不计)。

(1)、由此可得出的结论是。(2)、弹簧下的钩码不能不断增加,原因是。(3)、如果现有和上面相同的两根弹簧、 , 组成如图甲、乙两种装置,则甲图中弹簧、的长度均为________ , 乙图中弹簧、的长度均为________。(弹簧的重力不计)。A.11 11 B.14 11

C.11 14 D.14 14

-

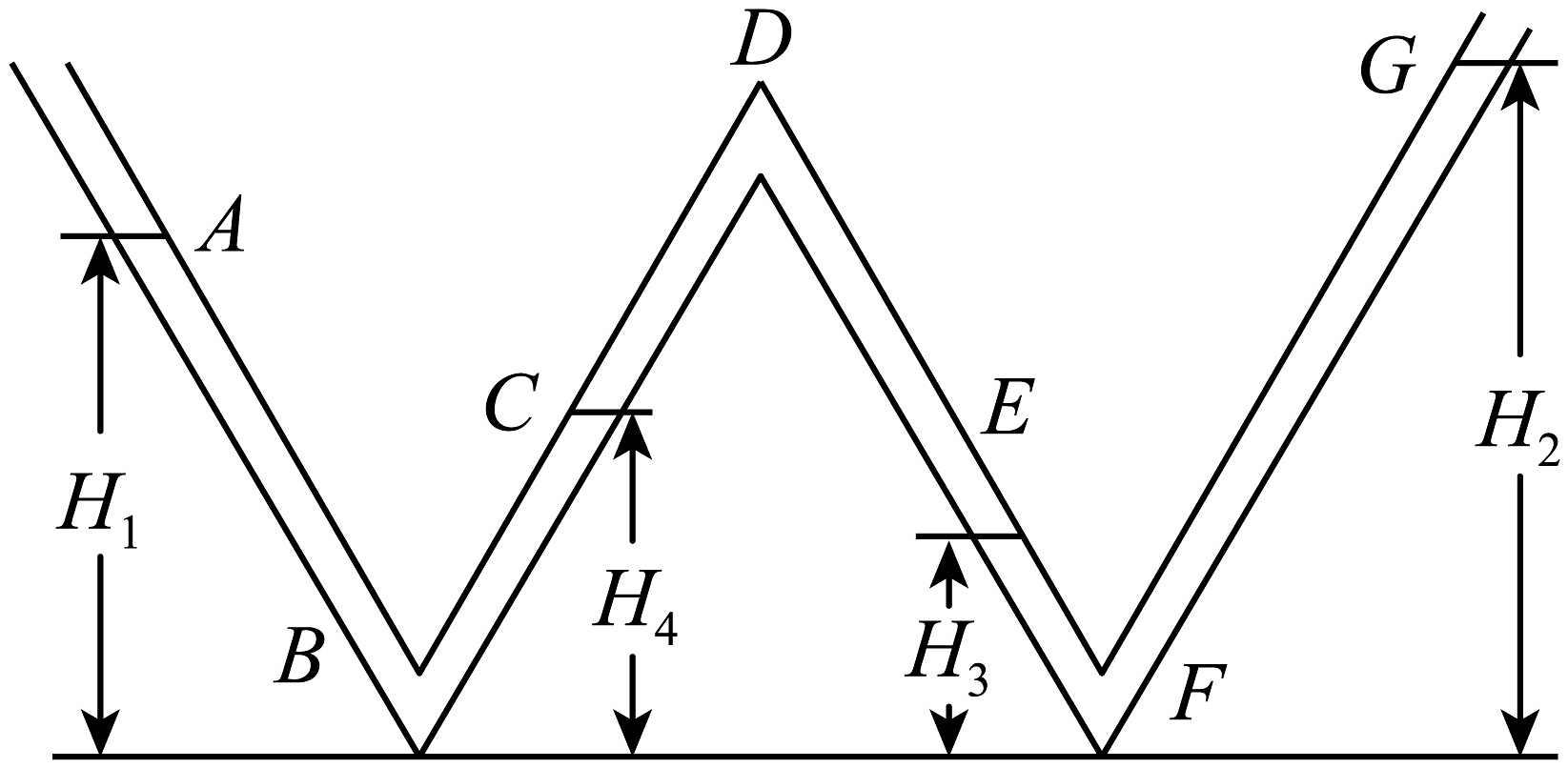

12、如图所示,在 W形玻璃管中,从两边装入不同的液体,ABC是水,EFG是油,CDE是密闭的空气,已知H1=20cm,H2=23cm,H3=3cm,H4=4cm, 则EFG管中油的密度为。

-

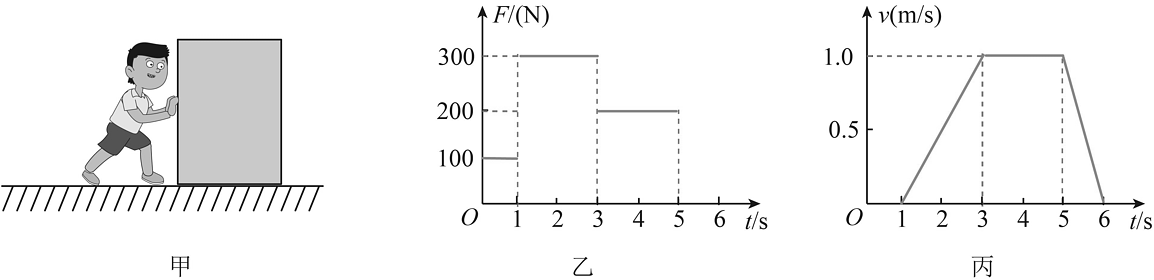

13、如图甲所示,小科用水平推力F把木块沿水平地面向前推动。如图乙和丙所示,分别表示在此过程中,推力F和木块前进的速度v的大小随时间t的变化情况。试回答

(1)在3s~5s时间段,木移动的距离为m;

(2)第5秒末时,突然撤去推力F由于 , 木块仍将移动一段距离;此时受到的摩擦力大小为N;

(3)在整个过程中,木块受到平衡力的时间段有。

A.0~1s B.1s~3s C.3s~5s D.5s~6s

-

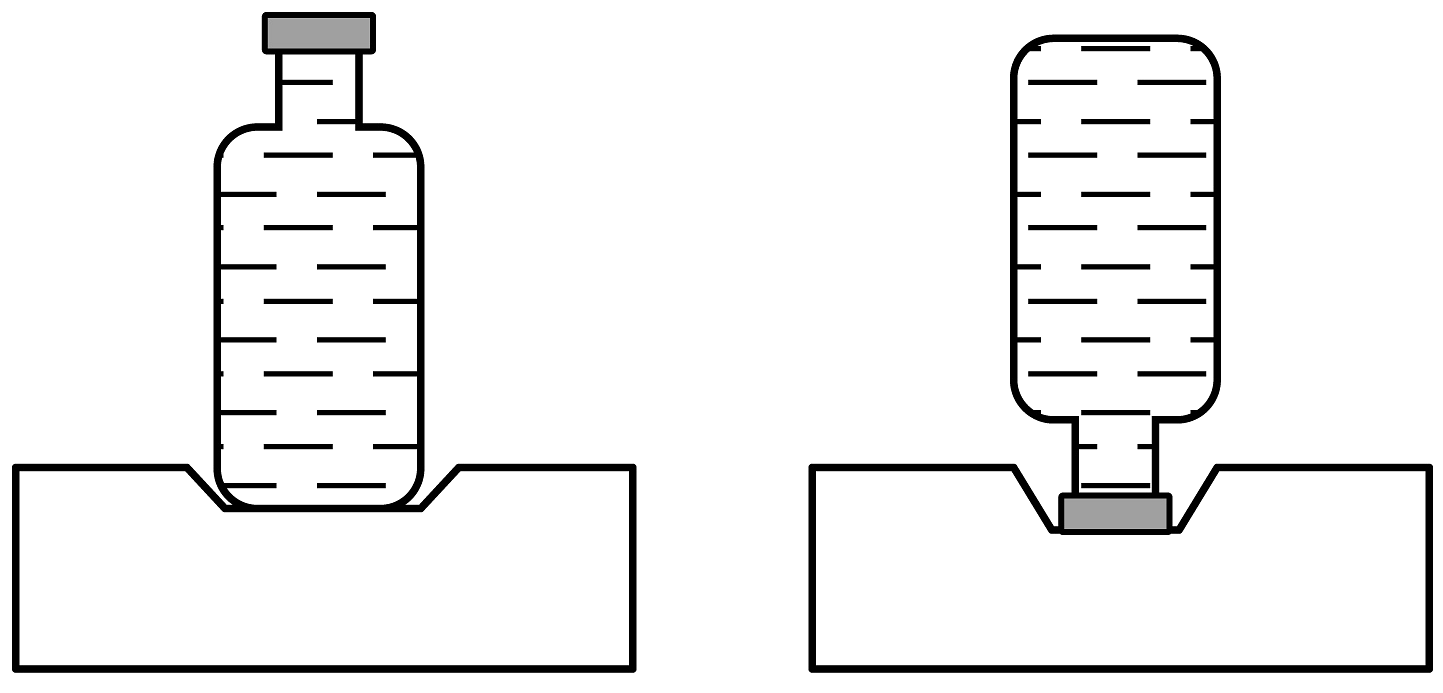

14、为研究“影响压力作用效果的因素”,小科在家中用质量可忽略的塑料瓶和海绵进行实验:测得瓶底面积为35cm2 , 瓶盖面积为7cm2 , 并将瓶子装满600毫升水,依次正放和倒放于海绵上(如图)。

(1)正放时水对瓶底的压强为 , 倒放时水对瓶盖的压强为。则(选填“大于”“小于”或“等于”);

(2)要使瓶子倒放时对海绵的压强与正放时相同,需要从瓶子中倒出毫升水。

-

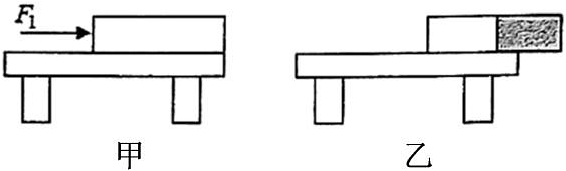

15、质地均匀的长方体重 , 如图甲放在桌面上,它与桌面的接触面积为 , 则它对桌面的压强为;用水平力向右缓慢推动物体,使其一小部分露出桌面。在推动物体的过程中,物体对桌面的压强(选填“变小、不变”或“变大”)。如图乙,竖直切除该物体右边的阴影部分,剩余部分对桌面的压强(选填“>”、“=”或“<”)。

-

16、如图A,重为50牛的物体被夹在两固定且竖直放置的木板之间,用大小为130牛的力恰好可以将物体A从木板中竖直向上抽出,那么能将A竖直向下抽出的力为牛。另有一物体B重也为50牛,用120牛的力压在竖直的墙壁上静止不动。现加大对物体的压力,则物体B与墙壁之间的摩擦力将50牛。(填“大于”、“等于”或“小于”)

-

17、如图所示,轻质细绳将物体A、B通过两个定滑轮分别连在同一弹簧测力计的两端,其中GA=10N,GB=100N,B是边长为20cm的正方体,整个装置处于静止状态。不计弹簧测力计的重力及滑轮与绳子间的摩擦。下列说法中正确的是( )

A、弹簧测力计的示数为0N B、弹簧测力计的示数为40N C、B物体对支撑面的压力为100N D、B物体对支撑面的压强为2.25×103Pa

A、弹簧测力计的示数为0N B、弹簧测力计的示数为40N C、B物体对支撑面的压力为100N D、B物体对支撑面的压强为2.25×103Pa -

18、某同学自己设计了一个粗测大气压强的实验,把两个橡胶皮碗对在一起,用力挤出中间的空气,如图所示,把皮碗悬吊起来,在皮碗下挂重物,逐渐增加所挂的重物,测出最多能挂的物重 , 再测出此时皮碗的直径 , 皮碗的重忽略不计,则根据这些数据计算大气压p的公式是( )

A、 B、 C、 D、

A、 B、 C、 D、 -

19、学过“压强”的知识后,某同学设计制作了如图所示装置来抽水,当活塞上升到管口S后再继续上升,将发生的现象是( )

A、水从管口S不断流出 B、水面随活塞继续上升 C、水面将下降 D、上述三种情况都有可能

A、水从管口S不断流出 B、水面随活塞继续上升 C、水面将下降 D、上述三种情况都有可能 -

20、将两个容器放在水平面上倒入如图所示不同液体甲、乙,已知ρ甲>ρ乙 , 若继续分别倒入高度Δh相同的甲、乙液体,则下列图像中能正确表示容器底部受到的压强p与高度Δh的关系是( )

A、

A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、