-

1、库布齐沙漠是我国第七大沙漠,是世界上迄今唯一被整体治理的沙漠,被联合国称为“全球治沙样本”。读图,回答问题。

(1)、库布齐沙漠所处区域 ( )A、位于黄土高原 B、属于温带大陆性气候 C、位于南方地区 D、位于陕西和山西交界处(2)、库布齐沙漠的治理总面积达6460平方千米,绿化面积达3200多平方千米,涵养水源240多亿立方米,创造生态财富5000多亿元。从“沙进人退”到“绿进沙退”的巨变告诉我们 ( )A、荒漠化是我国最主要的生态环境问题 B、必须把治沙放在生态环境建设的首位 C、为了保护自然环境可以不要经济发展 D、改善生态环境能有效促进可持续发展

(1)、库布齐沙漠所处区域 ( )A、位于黄土高原 B、属于温带大陆性气候 C、位于南方地区 D、位于陕西和山西交界处(2)、库布齐沙漠的治理总面积达6460平方千米,绿化面积达3200多平方千米,涵养水源240多亿立方米,创造生态财富5000多亿元。从“沙进人退”到“绿进沙退”的巨变告诉我们 ( )A、荒漠化是我国最主要的生态环境问题 B、必须把治沙放在生态环境建设的首位 C、为了保护自然环境可以不要经济发展 D、改善生态环境能有效促进可持续发展 -

2、 中国幅员辽阔,各地生产生活各具特色。如图所示,下列描述符合事实的有( )

a. ①处主要地形为平原,盛产小麦、玉米、大豆等旱地作物

b. ②处四季分明,雨热同期,是典型的温带季风气候

c. ③处位于我国地势第二级阶梯,地势崎岖不平

d. ④处牧民冬季会喝青稞酒暖身A、ab B、cd C、ac D、bd -

3、 波斯湾地区与我国新疆在自然环境方面的相同之处是 ( )A、地形以高原、盆地为主 B、位于内陆,气候干燥 C、沙漠广布,河流较少 D、终年高温少雨

-

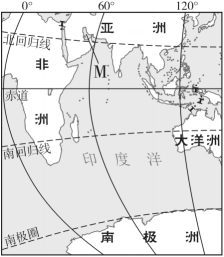

4、 如图所示,M海域及其沿岸地区 ( )

A、石油资源丰富 B、森林面积广阔 C、土壤深厚肥沃 D、终年高温多雨

A、石油资源丰富 B、森林面积广阔 C、土壤深厚肥沃 D、终年高温多雨 -

5、 如图所示山脉为我国季风区和非季风区分界线的是( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

6、读图,回答问题。

(1)、写出图一所示大洲及甲山脉、乙河流的名称。

(1)、写出图一所示大洲及甲山脉、乙河流的名称。

(2)、根据图二,分别写出伊基托斯和巴西利亚的气候类型并描述其气候特征。(3)、相对于B区域而言,A 区域城市分布较(填“多”或“少”)。根据图示资料及所学知识,从自然角度分析两区域城市数量差异的成因。 -

7、凝望秦岭山,守护母亲河。阅读材料,回答问题。

材料一 习近平总书记在陕西考察时强调:“秦岭和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。”他还指出,建设绿色秦岭,对我国生态环境建设具有重大意义。

材料二

引汉济渭工程简图资料卡

引汉济渭工程简图资料卡

引汉济渭工程是陕西省内

的“南水北调”工程。建成后,

每年可从汉江向渭河调水15

亿立方米,惠及总计2348万人

的生活及工农业生产用水。此

外,可有效回补过度开采的地

下水,防止城市地质灾害。(1)、写出“秦岭和合南北”的含义。(2)、汉江和渭河分别是我国哪两大河流的重要支流? 根据地图并结合所学知识,比较汉江和渭河水文特征的差异。

(3)、综合上述材料,概述引汉济渭工程建成带来的积极影响。 -

8、冰雪运动正在成为越来越受大众欢迎的运动。阅读材料,回答问题。

材料

图一 京张两地环境条件图二 张家口崇礼区某滑雪场图三 世界主要滑雪场地理分布图

图一 京张两地环境条件图二 张家口崇礼区某滑雪场图三 世界主要滑雪场地理分布图注1:2022年2月20日,第24届冬奥会在北京圆满落下帷幕。本届冬奥会在张家口崇礼区设有四个滑雪项目的比赛场馆。京张高铁、崇礼铁路等使北京到张家口只要

0分钟。

注2:在欧美国家,滑雪不仅仅是一种体育运动,而且演变成了一种生活方式。(1)、根据图文材料并结合所学知识,简述张家口崇礼区能成功举办冬奥会雪上项目的有利条件。(2)、根据图三,说说世界主要滑雪场的地理分布特征,并列举形成此特征的人文因素。 -

9、阅读材料,回答问题。

材料 芒果树喜温暖、喜光,多生于海拔200~1350米的山坡、河谷地带,温度在25~30℃和年降水量为700~2000毫米的地区。四川省攀枝花市是世界上纬度最高、品质最优的芒果生产基地。

攀枝花市自然环境资料

1月均温

13.6℃

7月均温

25.2℃

年均降水量

760~1600毫米

年日照数

2300~2700小时

(1)、据图描述攀枝花市及周边地区的地形特点。(2)、根据材料,分析攀枝花市种植优质芒果的优越气候条件。

-

10、人们因地制宜,创造着各具特色的区域生活。阅读材料,回答问题。

材料

珠三角环境资源

人口

4000多万

温度带

大部在热带

年均温

21~23℃

1月均温

13~15℃

7月均温

28℃以上

年均降水量

1500毫米以上

平均海拔

50米

核心城市

广州、珠 海、中山、深圳等

(1)、从地理位置的角度,说说珠三角成为我国改革开放前沿阵地的独特理由。

(2)、联系材料,分析在珠三角建设现代化农业基地有利的自然条件。 -

11、“毛乌素沙漠即将被消灭。”40多年来治理沙漠的决心,加上现代生物科技及科学放牧管理,位于陕西、内蒙古两省交界的这片茫茫黄沙土,有80%的土地得到了有效改善,如今已变成了绿油油的草原和农田。据此回答问题。(1)、毛乌素沙漠即将被消灭,得益于治理过程中( )

①坚持因地制宜的思想方法

②科技发挥着至关重要的作用

③人们环保意识的不断增强

④坚持了“环保唯一”的原则A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④(2)、毛乌素沙漠变成了绿油油的草原和农田,这能够( )①减少水土流失,保护当地环境

②促进产业发展,提高居民生活质量

③解决环境问题,建成美丽中国

④缓解沙漠化,实现全球可持续发展A、①③ B、②④ C、①② D、③④ -

12、习近平总书记在浙江安吉县余村考察时说:“这里的山水保护好,继续发展就有得天独厚的优势,生态本身就是经济,保护生态,生态就会回馈你。”这告诉我们要坚持( )A、建设生态文明,限制经济发展 B、生态保护与经济发展和谐统一 C、把经济摆在优先发展的战略地位 D、大力发展经济,促进区域大发展

-

13、读图,回答问题

(1)、图中半岛的主要气候特征是( )A、夏季高温多雨、冬季寒冷干燥 B、夏季炎热干燥、冬季温和多雨 C、冬温夏凉,全年降水多 D、终年高温,分干湿两季(2)、城市 A 的特色是( )A、草原人家——牧人天堂 B、耕海牧渔——海洋牧场 C、水上都市——水城风光 D、政治心脏——首都职能(3)、甲国旅游业发达的自然因素有( )

(1)、图中半岛的主要气候特征是( )A、夏季高温多雨、冬季寒冷干燥 B、夏季炎热干燥、冬季温和多雨 C、冬温夏凉,全年降水多 D、终年高温,分干湿两季(2)、城市 A 的特色是( )A、草原人家——牧人天堂 B、耕海牧渔——海洋牧场 C、水上都市——水城风光 D、政治心脏——首都职能(3)、甲国旅游业发达的自然因素有( )①山地之国,地形多样

②高山峡谷,险峰深涧

③古老城镇,淳朴乡村

④千年雪峰,万年冰川A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④ -

14、山脉是地形的骨架。下列山脉中,表示昆仑山脉的是( )

A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、

-

15、千百年来,黄河和长江哺育了中华民族。读图,回答问题。

(1)、长江与黄河共同流经的省区甲是( )A、西藏 B、青海 C、四川 D、甘肃(2)、长江、黄河流域重要的农业区①和②分别是( )A、宁夏平原、长江中下游平原 B、河套平原、成都平原 C、宁夏平原、成都平原 D、河套平原、长江中下游平原(3)、长江流经乙、丙两省区,下列对其景观特色描述正确的是( )A、乙—地形崎岖,牧民转场 B、丙—山高谷深,梯田如画 C、乙—沟壑纵横,黄土广布 D、丙—地势高峻,草原辽阔

(1)、长江与黄河共同流经的省区甲是( )A、西藏 B、青海 C、四川 D、甘肃(2)、长江、黄河流域重要的农业区①和②分别是( )A、宁夏平原、长江中下游平原 B、河套平原、成都平原 C、宁夏平原、成都平原 D、河套平原、长江中下游平原(3)、长江流经乙、丙两省区,下列对其景观特色描述正确的是( )A、乙—地形崎岖,牧民转场 B、丙—山高谷深,梯田如画 C、乙—沟壑纵横,黄土广布 D、丙—地势高峻,草原辽阔 -

16、2021年7月下旬,强台风“烟花”登陆我国东部沿海某地。读图,回答问题。

(1)、该台风登陆时在该地的行进方向是( )A、自东向西 B、自西向东 C、自东南向西北 D、自西北向东南(2)、该台风登陆地的纬度带和温度带是( )A、低纬度 热带 B、中纬度 北温带 C、中纬度 南温带 D、高纬度 北寒带

(1)、该台风登陆时在该地的行进方向是( )A、自东向西 B、自西向东 C、自东南向西北 D、自西北向东南(2)、该台风登陆地的纬度带和温度带是( )A、低纬度 热带 B、中纬度 北温带 C、中纬度 南温带 D、高纬度 北寒带 -

17、读图,下列选项中,能正确反映其自然条件的是( )

A、a处位于我国地势第三级阶梯 B、b处主要地形是平原和丘陵 C、c处区域特色是“鱼米之乡” D、沿线地势呈现西高东低的特点

A、a处位于我国地势第三级阶梯 B、b处主要地形是平原和丘陵 C、c处区域特色是“鱼米之乡” D、沿线地势呈现西高东低的特点 -

18、下列对古诗解读正确的是( )A、黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙——黑龙江流域梅雨来袭 B、黄河之水天上来,奔流到海不复回——黄河滚滚,注入东海 C、早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜——西北内陆昼夜温差大 D、天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊——青藏高原畜牧业发达

-

19、成语“黔驴技穷”“得陇望蜀”中包含的省区依次是( )A、甘肃 重庆 贵州 B、贵州 四川 重庆 C、河北 贵州 四川 D、贵州 甘肃 四川

-

20、读23.5°N 附近的自然景观图,回答问题。

(1)、甲、乙两地自然景观不同,主要影响因素是( )A、纬度位置 B、经度位置 C、季风影响 D、地形地势

(1)、甲、乙两地自然景观不同,主要影响因素是( )A、纬度位置 B、经度位置 C、季风影响 D、地形地势

(2)、下列气温曲线与降水量柱状图中,和甲、乙两地相对应的是( ) A、甲—①,乙—② B、甲—①,乙—③ C、甲—②,乙—④ D、甲—③,乙—④

A、甲—①,乙—② B、甲—①,乙—③ C、甲—②,乙—④ D、甲—③,乙—④