相关试卷

- 浙江省新阵地教育联盟2025-2026学年高三上学期第一次联考历史试题

- 浙江省强基联盟2025-2026学年高三上学期10月联考历史试题

- 广东省湛江市、深圳市2025-2026学年高三上学期第一次月考历史试卷

- 广东省深圳高级中学教育集团2024-2025学年高二上学期期末考试历史试题

- 广西壮族自治区南宁市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

- 湖南省沅澧共同体2024-2025学年高一下学期期末考试历史试题

- 【高考历史一轮】(纲要上)第九单元 中华人民共和国的成立和社会主义建设

- 【高考历史一轮】(纲要下)第一单元 古代文明的产生与发展

- 浙江省杭州市2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试题

- 湖南省怀化市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

-

1、把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。阅读下面的诗歌,请你根据所学知识判断,该历史时期的阶段特征是( )

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

A、中华文明起源 B、国家产生和社会变革 C、政权分立与民族交融 D、社会繁荣与开放 -

2、(唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀(牢宠、圈套)中矣。”材料反映了( )A、太宗称帝后的傲慢心理 B、监察制度的残酷性 C、科举制有利于巩固统治 D、察举取士的虚伪性

-

3、605年,隋炀帝令宇文恺营建洛阳城,开凿通济渠和周围二百里的西苑,洛水横贯其间,规模宏大,后隋朝的政治中心从长安转移到东都洛阳。隋炀帝的做法( )A、加速了国家统一进程 B、缓解了关中地区经济压力 C、促进了民族交往交融 D、导致了外重内轻局面出现

-

4、据如表可知,魏晋南北朝时期( )

资料

资料出处

西晋“广州包带山海,珍异所出,一篮之宝,可贵教世”

《晋书》

南朝“(建康)小人率多商版,……市虚列肆,埒(等)于二京(长安、洛阳)”

《隋书》

刘宋时“荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全昊之沃……丝绵布帛之饶,覆衣天下”

《宋书》

A、江南城市经济得到发展 B、南北经济差距扩大 C、北民大量迁入南方地区 D、长途贩运贸易发达 -

5、东晋初,琅邪王氏当权,时称“王与马、共天下”,后有“庾与马,乱天下”“桓与马,争天下”“谢与马,安天下”,由此可知,东晋时期( )A、士庶之科有别 B、藩镇割据分裂 C、士族专权严重 D、皇权政治加强

-

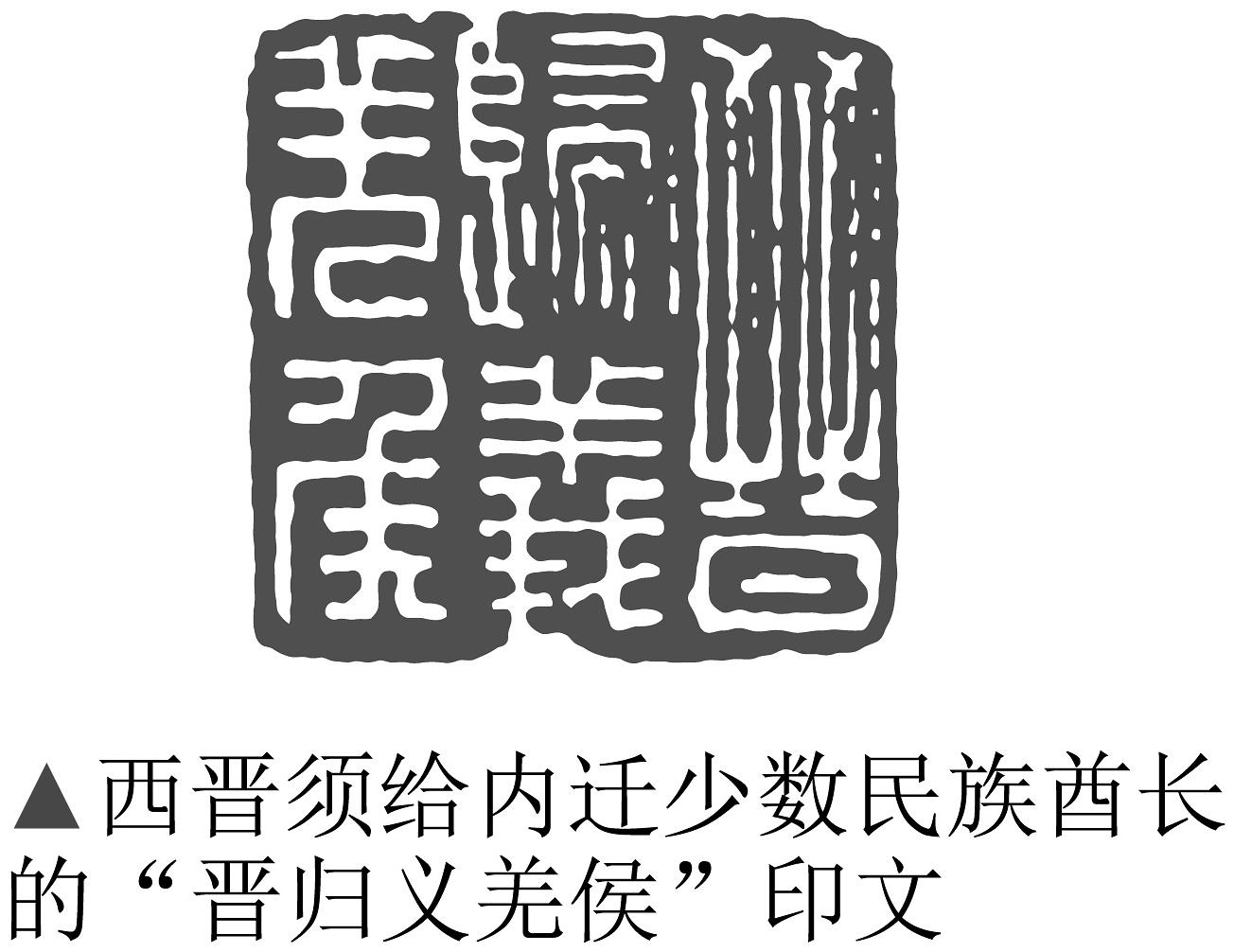

6、如图是西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文。据此可知,当时( )

A、羌族完成了内迁的历史进程 B、西晋时期民族交融趋势加强 C、内迁少数民族取代西晋政权 D、氐族建立的前秦统一了北方

A、羌族完成了内迁的历史进程 B、西晋时期民族交融趋势加强 C、内迁少数民族取代西晋政权 D、氐族建立的前秦统一了北方 -

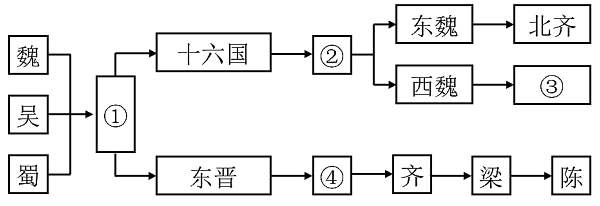

7、如图为三国两晋南北朝时期政权更迭示意图。其中序号与政权对应完全正确的是( )

A、①后汉②后周③北魏④宋 B、①后蜀②北魏③后周④隋 C、①西晋②北魏③北周④宋 D、①西晋②北汉③后周④隋

A、①后汉②后周③北魏④宋 B、①后蜀②北魏③后周④隋 C、①西晋②北魏③北周④宋 D、①西晋②北汉③后周④隋 -

8、入选中国“百年百大考古发现”的丝绸之路航线东端的广西合浦汉墓群约有100座墓出土了玻璃器。汉代,广西地处边陲,其文化科学技术都相对落后,唯独本地玻璃容器的制作水平高于中原,它们的成分更接近罗马玻璃。据此推断( )A、陆上丝绸之路正在逐渐走向衰落 B、国家统一推动民族文化的互鉴融通 C、海上丝绸之路是对外交往主要通道 D、中外存在跨区域的文化与技术交流

-

9、在中国历史上某种选官制度的影响下,士人间曾出现过一些奇怪的作风:一为久丧,有人守丧达二十余年;二为让爵,兄弟谦让;三为推财,家人互让。这种选官制度应为( )A、世卿世䘵制 B、察举制 C、九品中正制 D、科举制

-

10、仔细观察如图所示,与图信息对应朝代最有可能是( )

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、东汉

A、东周 B、秦朝 C、西汉 D、东汉 -

11、秦朝在中央设置了三公九卿(九卿部分官员职能见下表),由此可见秦朝的中央官制

官员

职能

奉常

宗庙礼仪和教育事务

典客

少数民族及外交事务

宗正

皇室事务

治粟内史

国家财政

少府

皇室财政

A、职分细化,制约皇权 B、官员冗余,政务繁杂 C、家国同构,皇权至上 D、选贤举能,唯才是用 -

12、《史记 ·苏秦列传》中描写到,临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博 蹋鞠者。临淄之涂,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。这( )

反映了战国时期齐国

A、变法推动了经济的繁荣 B、诸侯争霸战争更加激烈 C、封建土地国有制的确立 D、具备了完成统一的条件 -

13、图1是商朝甲骨文“众”字,图2是西周金文“众”字,具体形态有所不同,内涵都是“太阳下三个人”,被认为是集体劳作的体现。商周时期劳动方式也被称之为大规模简单协作,对此时期认识正确的是( )

A、土地私有制是基础 B、主要使用自然材质工具 C、没有出现青铜农具 D、生产工具打制石器居多

A、土地私有制是基础 B、主要使用自然材质工具 C、没有出现青铜农具 D、生产工具打制石器居多 -

14、家谱是一种特殊的图书体裁,记录了以血缘关系为主体的家族世系和家族重要人物事迹,是中国特有的文化遗产。1984年离乡多年的世界船王包玉刚回到宁波访问,在天图阁看到了馆藏的《包氏家谱》,意外发现自己是包拯的第29代嫡孙。这段材料反映的历史与下列制度有关的是A、禅让制 B、宗法制 C、礼乐制 D、察举制

-

15、“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公爽于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封”。据上述材料可知,周初分封对象不包括A、同姓亲族 B、先代贵族 C、功臣谋士 D、犬戎首领

-

16、商王武丁统治时期,频繁用兵。对被征服的方国,武丁或将其部族迁于他地,或就地安抚,予以册命,使之成为商王朝外服。此外,武丁还通过与外服联姻、让外服参加祭祀等方式,密切外服与商王朝的关系。武丁的这些举措A、造成了“外重内轻”的统治格局 B、体现了“礼乐征伐自天子出”原则 C、强化了中央对地方的直接控制 D、巩固和扩大了商王朝的政治影响

-

17、关于启的继位,古书中有不同的记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”由此可知( )A、对史实的认识可以因人而异 B、历史研究需综合多种史料记载 C、史前史研究仅能靠考古发掘 D、世袭制取代禅让制是历史倒退

-

18、江西拾年山文化遗址中的二期和三期文化中的墓葬主要是无圹和有圹,无圹穴墓在马家浜、草鞋山松泽、薛家岗和良诸文化中都有发现,而有圹穴小型墓或圹穴经火烧烤的习俗在广东珠江支流的北江石峡、西江封开地区同样见有(如下图)。这表明( )

A、上古时期江西是南方文化的中心 B、华夏认同理念已经彤成 C、中华文明起源具有多元一体特征 D、各区域间文化交流频繁

A、上古时期江西是南方文化的中心 B、华夏认同理念已经彤成 C、中华文明起源具有多元一体特征 D、各区域间文化交流频繁 -

19、阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪80年代以来,长城文化、故宫文化和京剧文化作为中华传统文化的闪亮名片,在中外文化交流中占据非常重要位置,是中外文化交流的重要项目。长城历史文化作为中华传统文化的核心内容之一,其走出去向海外和世界传播,可以显著提升中国的国家形象和国家软实力。故宫文化则在体现传统主流文化的同时,更带有民族文化交融的特征。京剧艺术是我国的国粹,也是世界文化瑰宝。京剧承担着传播和传承中国优秀传统文化的使命。在中外文化交流中,弘扬中华优秀传统文化的同时,也要学习他人的优秀文化,做到推陈出新,共同丰富当代世界文化的内涵。

——摘编自任凤珍、钱越《长城历史文化传承创新的当代价值——基于长城经济文化带的思考》等

(1)、根据材料并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中外文化交流的国际背景。(2)、根据材料并结合所学知识,归纳材料所列中外文化交流项目的共同历史价值,列举至少一项位于河北省的其他中外文化交流项目,并说明其除中外文化交流外的现实价值。 -

20、阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代的“里治”,上有乡、保,下有什、伍,链入国家控制体系,统治者借助严密的户籍制度、赋税制度以及选任制度、监督考核制度,实现对“里”的掌控。国家权力没有成建制地直接嵌入,而是构建一个以里长为核心的基层控制网络。“里”成了社会大网中关键的节点,形成“每县若干里,每里若干甲,每甲若干村,如身之使臂”的节节而制的状态,以图实现“保长甲长之所统,地近而人寡,其耳目无不照,善恶无所匿,从而闻于州县,平其是非”,意即,保长甲长统辖领域位置相近且人数较少,他们便能洞察一切,善恶之事都能尽收眼底,从而报于州县。越到后期,中央集权越得到加强,统治者越依靠自上而下的编网,渗透和控制基层社会,攫取社会资源。

——摘编自吴晓林、岳庆磊《皇权如何下县:中国社区治理的“古代样本”》

材料二 下表为新中国成立后社会建设中的基层治理体制变迁

阶段

时间

治理目标

治理主体

治理策略

治理结构

社会重构

1949~1957年

社会秩序

政治、行政与社会

动员式

分散多元

社会改造

1958~1978年

社会汲取

政治与社会

单位制

政治一元

社会培育

1979~1999年

社会反哺

行政与社会

项目制

政社二元

社会治理

2000~2019年

社会发展

政治、市场、行政与社会

绩效制

一核多元

——摘编自挂云帆《中国社会治理》等

(1)、根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理的特点,并分析其影响。(2)、根据材料一、二并结合所学知识,新中国成立后基层治理的进步之处,并说明取得进步的主要因素。