相关试卷

- 浙江省金华市金华四中2025-2026学年九年级上学期社会法治开学检测试卷

- 浙江省杭州市萧山区南片2025-2026学年九年级上学期历史与社会月考试卷

- 浙江省绍兴市柯桥区联盟学校2026届九年级上学期社会法治10月月考试卷

- 浙江省台州市玉环市2024-2025学年七年级下学期历史·地理·道德与法治期末教学质量评估试题卷

- 浙江省嘉兴市2024-2025学年七年级下学期历史·地理·道德与法治学科期末检测试题卷

- 浙江省台州市天台县2024-2025学年七年级下学期社会·法治期末调测测试卷

- 浙江省台州市天台县2024-2025学年八年级下学期社会·法治期末调测试题卷

- 浙江省台州市椒江区2024-2025学年七年级下学期社会期末教学评价试题卷

- 浙江省丽水市2024-2025学年八年级下学期道德与法治·历史与社会初中学业质量监测试题卷

- 浙江省绍兴市新昌县2024-2025学年七年级下学期社会·法治期末学业水平监测卷

-

1、如图所示为小明摘录的一部历史著作的重要章节,从中可以看出本章节的主题是( )

第一章 战争的全球阶段

第一节 对苏联的入侵

第二节 1942:轴心国胜利的一年

第三节 1943:形势的逆转

第四节 欧洲的解放

A、第一次世界大战 B、第二次世界大战 C、美苏冷战 D、朝鲜战争 -

2、九年级某同学在研究“17世纪40年代~19世纪60年代资产阶级统治确立”这一主题的过程中,总结了下列知识点,其中正确的有( )

①英、法、美三国确立资产阶级统治的途径都是革命

②资本主义经济发展受到阻碍是革命爆发的根本原因

③通过南北战争与明治维新,美、日两国确立资本主义制度

④英、法两国资产阶级革命都最终确立了君主立宪制A、①② B、③④ C、①③ D、②④ -

3、某校九年级学生开展主题为“西方文明起源”的研究性学习,下列资料可以入选其学习资料库的有( )

①纪录片《罗马帝国的兴衰》

②《汉谟拉比法典》中文版

③图书《古代希腊民主政治》

④古埃及象形文字铭文拓片A、①② B、③④ C、①③ D、②④ -

4、有些人的名字带有出生年代的特色。下列名字与其出生年代的特征相符的是( )

A、A B、B C、C D、D

A、A B、B C、C D、D -

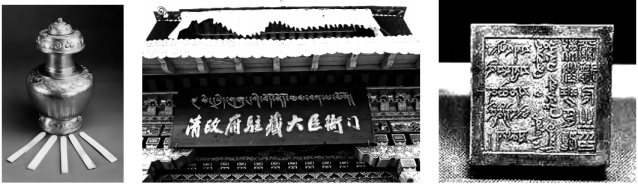

5、文物史料是历史的见证,也是我们获取历史信息的可靠来源。从下列文物中我们可以了解( )

A、汉朝对西域的管辖 B、元朝对台湾的管辖 C、明朝对新疆的管辖 D、清政府对西藏的管辖

A、汉朝对西域的管辖 B、元朝对台湾的管辖 C、明朝对新疆的管辖 D、清政府对西藏的管辖 -

6、下列诗句反映的历史时期,按时间先后顺序排列正确的是( )

①暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

②忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室③驱除荷虏垂丰绩,收复台疆建伟功

④直辖郡县开宏宇,文轨衡同定法章A、①②③④ B、④②①③ C、②④③① D、③①④② -

7、读图,回答问题。

(1)、下列关于图中地理事物的描述,正确的是( )A、甲河的流向是自南向北 B、图中半岛地势西高东低 C、甲乙两河的汛期在夏季 D、丁沟通印度洋与大西洋(2)、图中 M 区域与美国中部大平原都是世界著名的农业区。两区域农业发展的相似条件有( )

(1)、下列关于图中地理事物的描述,正确的是( )A、甲河的流向是自南向北 B、图中半岛地势西高东低 C、甲乙两河的汛期在夏季 D、丁沟通印度洋与大西洋(2)、图中 M 区域与美国中部大平原都是世界著名的农业区。两区域农业发展的相似条件有( )①地势低平,土壤肥沃

②水源充足,灌溉便利

③人口稠密,劳力充沛

④终年高温,雨热同期A、①② B、③④ C、①③ D、②④ -

8、2021年,全国首个共同富裕示范区正式落地浙江省,这既是对浙江省过去发展的肯定,更是对浙江省未来发展的更高要求。阅读材料,回答问题。

材料一 【嘉兴,分田到户】

1979年上半年,嘉兴海盐齐家公社大队第八生产大队队长章阿明把42户划分为4个“承包组”,将270亩集体土地分田包产到户。分田包产到户后,社员们摆脱了长期以来“大呼隆”生产的束缚,责、权、利紧密结合。分田到户的270亩早稻,亩产575千克,比生产队集体亩产增产125千克,不仅解决了社员的温饱问题,全年每户经济收入超过千元。材料二 【杭州,打破“三铁”】

1984年,时任杭州中药二厂厂长的冯根生率先试行干部聘任制、员工劳动合同制,增强了企业的自主权。成为第一个打破“三铁”———“铁饭碗”“铁交椅”“铁工资”的厂长。后来,冯根生又在企业内部进行股份制改革,将部分国有股份卖给员工。此后,杭州中药二厂成为中国2000多个中药厂中第一个销售额过亿元的工厂,为工厂的进一步发展注入了新的活力。

材料三 【浙江,发生巨变】

中国加入世界贸易组织以来,150万浙商逐步融入全球化,利用境内外两个市场和两种资源,逐渐蝶变为具有竞争力的商人群体。2020年,浙江出口额2.52万亿美元,对全国出口增长贡献率居各省(自治区、直辖市)首位。

材料四 【中国,战略定位】

2021年6月,中共中央、国务院公布了《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》。作为率先建设共同富裕示范区的省份,浙江省提出四大战略定位——高质量发展高品质生活先行区、城乡区域协调发展引领区、收入分配制度改革试验区、文明和谐美丽家园展示区。在汲取浙江经验的基础上向全国推广,实现全国各族人民的共同富裕。

(1)、从材料一中,你获取了什么信息?(2)、结合材料二,说说杭州中药二厂在城市改革全面展开中的尝试。(3)、根据材料三,谈谈“入世”对浙江的影响。(4)、说说浙江提出的“四大战略定位”是如何体现新发展理念的。

-

9、阅读材料,回答问题。

材料一 【棉花种植:制度的冲突】1861年,棉纺织业已成为世界上最重要的制造业,为欧洲商人带来巨大财富,也使美国因棉花出口而跃入世界经济的舞台中心。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机,以致英国商人担忧,全球棉花市场的最大原料供应链可能被切断。

——摘编自[美国]斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

材料二 【棉布销售:技术的较量】

材料三 【棉布谣言:竞争的思考】2021年新疆棉花突然爆火,起因是某国际知名服饰企业发布关于新疆地区“强迫劳动”的不实言论,打压、抹黑、制裁新疆棉花和服装供应链。引起中国网民广泛声讨和抵制……中国政府和人民对此表示坚决反对。

(1)、根据材料一并结合所学知识,说说“这个新生国家”的“危机”是什么,以及使“英国商人担忧”成为现实的史实。(2)、写出材料二中中英棉布贸易的变化,并根据所学知识说明变化的原因。(3)、材料三中某些企业的行为违背了世界经济发展的哪一潮流? 结合上述材料,你认为中国怎样才能在新一轮“棉花竞争”中占据主动?

-

10、人类社会的进步和发展是一个传承文明、吸纳文明的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 从公元前数千年起,生活在底格里斯河—幼发拉底河、印度河—恒河、黄河—长江等流域的人们,开始耕耘灌溉、铸器造皿、建设家园。一代又一代亚洲先民历经岁月洗礼,把生产生活实践镌刻成悠久历史、积淀成深厚文明。

——习近平总书记在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

材料二 希腊古典文明不是原始文明。它和其他所有的文明一样,大量借用过去的文明———如中东文明。不过,希腊人所借用的,无论是埃及的艺术形式还是美索不达米亚的数学和天文学,都烙上了希腊人所独有的智慧的特征。

——[美国]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 欧洲人也经由东征,发现了遥远的中国文化……接触到了新的事物。中国发明的火药……至此才第一次为西方所知。培根认为,中国人发明的造纸术、印刷术、指南针和火药为西方掌握后,欧洲的文化和社会随之改变了。

——许倬云《中西文明的对照》

(1)、材料一中提到了哪些亚洲文明?(2)、根据材料二,你如何理解“希腊古典文明不是原始文明”这句话?(3)、结合上述材料,谈谈你对文明交流的认识。(要求:史论结合,逻辑严密) -

11、2021年是中国共产党的百年诞辰,为此嘉兴某校组织学生开展关于“党史”的探究活动。阅读材料,回答问题。

材料一 【选取图片——认识党史】

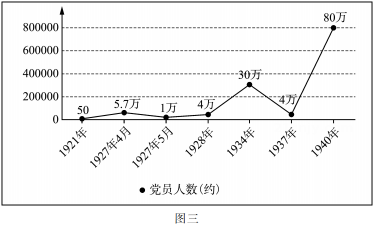

材料二 【整理数据——分析党史】

材料三 【纵观活动——感悟党史】

调查中,这些信息引起了学生的关注:截至2021年6月5日,中共党员总数为9514.8万名,党的基层组织为486.4万个,40岁以下党员超过总数的15%,大专以上学历的党员超过半数。

(1)、列表简要整理图一、图二反映的历史事件名称及共同影响。(2)、根据图三,写出1927~1937年中共党员人数的变化情况,并结合所学知识分析党员人数变化的原因。(3)、在2021年的调查中,同学们发现了中国共产党已成为世界上最大的政党,结合上述材料说说中国共产党能成为世界上最大的政党的原因。 -

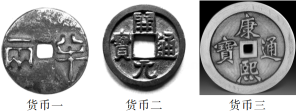

12、某班按照“确立主题—史料收集—史料评价(小组的小主题)”的步骤开展项目化学习。同学们确立的主题为“图说历史”,下表展示的是该班不同小组的研究过程与成果。请你一起参与,帮助完成下列问题。

小 组

史料收集

史料评价(小主题)

甲

钱币的传承和发展

乙(唐墓陪葬品)

丙

(1)、甲组同学收集的货币图样分别属于哪些朝代? 结合所学知识,说说它们有哪些共同点。(2)、乙组同学收集的唐墓陪葬品图片反映了哪些史实? 请帮助乙组同学完成史料评价。(3)、丙组同学收集到的教材图片史料研究的主题是什么? 其中哪些实物对研究此主题的史料价值更高?

(1)、甲组同学收集的货币图样分别属于哪些朝代? 结合所学知识,说说它们有哪些共同点。(2)、乙组同学收集的唐墓陪葬品图片反映了哪些史实? 请帮助乙组同学完成史料评价。(3)、丙组同学收集到的教材图片史料研究的主题是什么? 其中哪些实物对研究此主题的史料价值更高? -

13、大国之间在政治、经济、军事领域的博弈会影响世界格局的走向。下图是20世纪50~70年代的大国关系图(“———”代表合作,“←→”代表对抗)。甲、乙、丙代表的国家分别是( )

A、英、法、美 B、美、英、苏 C、中、苏、美 D、美、中、苏

A、英、法、美 B、美、英、苏 C、中、苏、美 D、美、中、苏

-

14、下表为日本政府颁布的部分法规及内容,由此可见这一时期的日本( )

颁布时间

法规名称

内 容

1872年

《学制》

男女平等接受初等教育

1884年

《町村会法》

规定选举权只限男性拥有

1890年

《集会及政治结社法》

禁止女性从事政治活动

1898年

《民法》

妻子嫁入夫家,法律视其为“无能力者”

A、天皇制度发生动摇 B、选举权的范围扩大 C、女性权利受到限制 D、社会生活文明开化 -

15、下列对图中四国的表述,符合史实的是( )

A、甲国是典型的城邦国家,曾经颁布过《十二铜表法》 B、乙国是世界上第一个工业国,1929~1933年的经济危机首先发生在此国 C、丙国推翻了英国的殖民统治,创立了君主立宪制的政体 D、丁国通过明治维新开始近代化,后来走上对外扩张道路

A、甲国是典型的城邦国家,曾经颁布过《十二铜表法》 B、乙国是世界上第一个工业国,1929~1933年的经济危机首先发生在此国 C、丙国推翻了英国的殖民统治,创立了君主立宪制的政体 D、丁国通过明治维新开始近代化,后来走上对外扩张道路 -

16、如果把“文艺复兴”“启蒙运动”“科学社会主义诞生”“新文化运动”确定为一个学习单元,下列主题最适合这个单元的是( )A、资产阶级革命 B、国际工人运动 C、近代文学艺术 D、思想解放运动

-

17、有学者认为,美洲人的生活原本以人与自然的互动为特点,而欧洲人的到来却生硬地切断了这种互动,这在人类历史上是前所未有的。这一变化始于( )A、新航路的开辟 B、列强殖民扩张 C、宗教改革运动 D、世界市场形成

-

18、2018年,我国研究与实验发展经费支出为19657亿元,比2012年增长90.9%;占国内生产总值之比重为2.18%,比2012年提高0.21个百分点。这表明我国( )A、建成独立自主的工业体系 B、脱贫攻坚战略取得突破 C、加大力度支持科技创新 D、实施区域协调发展战略

-

19、20世纪20年代初,上海旗袍率先吸收欧美服装特点,由传统的宽松肥大、线条平直向窄腰短袖、时髦适体变化。这表明上海( )A、观念开放,崇洋逐新 B、政治改良,革除陋习 C、洋布流行,土布淘汰 D、全盘西化,倡导民主

-

20、有学者认为,20世纪70年代我国的改革也走出了一条“农村包围城市”的道路。下列表述中,最能体现此观点的是( )A、农村与城市改革都是符合中国国情的 B、农村改革推动了城市经济体制改革 C、城市的改革完全照搬了农村改革的模式 D、国有企业改革为农业发展提供了物质保障