相关试卷

- 浙江省绍兴市新昌县2024-2025学年八年级下学期社会·法治期末学业水平监测卷

- 浙江省义乌市2024-2025学年八年级下学期历史与社会·道德与法治期末教学质量评价卷

- 浙江省金华市义乌市2024-2025学年七年级下学期历史·道德与法治·地理期末教学质量评价卷

- 浙江省金华市婺城区金东2024-2025学年七年级下学期地理·历史·道德与法治期末检测试卷

- 浙江省杭州市2024-2025学年八年级下学期社会法治第三次月考试卷

- 浙江省金华市婺城区金东区2024-2025学年八年级下学期社会法治期末试卷

- 浙江省金华市兰溪市2024-2025学年八年级下学期社会法治期末试卷

- 浙江省金华市东阳市2024-2025学年八年级下学期社会法治期末试卷

- 浙江省杭州市滨江区2024-2025学年七年级下学期社会法治期末试卷

- 浙江省杭州市滨江区2024-2025学年八年级下学期社会法治期末试卷

-

1、台湾自古以来就是中国不可分割的一部分,元朝时设澎湖巡检司进行管理。

-

2、唐太宗实行开明的民族政策,被尊奉为“天可汗”。

-

3、玄奘西行充分印证了隋唐时期中日交流非常频繁。

-

4、武则天统治期间,经济持续发展,社会安定,为贞观之治的出现奠定基础。

-

5、“典”亮生活,智启未来。阅读材料,回答问题。(1)、【“法”安天下】

基本案情:原告殷某某系一名配音演员,发现自己的声音被Al化。该Al声音制作的作品在多个知名APP广泛流传。原告发现上述作品中的声音来自被告北京某文化公司运营平台中的文本转语音产品。

裁判情况:原告声音权益及于案涉AI声音,未经许可使用原告声音构成侵权。判决被告公司赔礼道歉,向原告赔偿损失共计25万元。

法律链接:

《中华人民共和国民法典》第1019条:任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意。肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

《中华人民共和国民法典》第1023条:对自然人声音的保护,参照适用肖像权保护的有关规定。(注释:这意味着声音作为一种独特的人格标识,受到法律保护。

根据材料,说说法律在我们生活中发挥的作用

(2)、法不可违,结合所学知识评析被告公司的行为。(3)、【“德”润人心】

观察漫画,结合所学知识谈谈我们如何让AI成为“帮手”而非“枪手”,焕发青春活力。

-

6、七年级同学以“传承中华优秀传统文化”为主题,开展了项目化学习活动,请你共同来参与。(1)、【以史为鉴·感受岁月里的文化传承】

中华优秀传统文化的思想理念深邃博大,是解读中华民族历史发展的重要密码。第一小组同学关注春节申遗的热点话题,向大家介绍了相关情况。

第一小组组员代表:春节是中华文化最古老的传统节日,在长期历史发展中培育和形成一定的思想理念。在节日生成上,春节的时间与自然节律完全合拍,是古人顺天应时、与自然同频共振的产物;在礼庆习俗上,既保留了对联、年画、中国结、烟花爆竹等一些古代的习俗和仪式,同时,又注入了一些时尚元素,如“参与春晚互动”“云拜年”等,为传统节日增添了新意。

结合第一小组的介绍说说你对中华优秀传统文化的认识。(注意:不能抄材料)

(2)、【以书为鉴·探寻典籍里的智慧之道】历史上的人文精神,渗透在诗书礼乐等精神文明的创造中。第二小组同学搜集了以下典籍中的经典语句,邀你共读。

①君子和而不同,小人同而不和。——《论语》

②文者,贯道之器也。——《昌黎先生集序》(释义:文章是贯通道理的工具)③中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。——《礼记》

选择其中一则经典语句,分析其中折射的智慧之道及其价值意蕴。

(3)、【以人为鉴·书写青春里的道德实践】脍炙人口的美德故事,承载着丰富的文化内涵。第三小组同学在“青春心语墙”上留言,

写下对心中榜样人物的学习宣言。

青春心语墙1

我心中的榜样人物是元代大

学者许衡。人们说乱世中梨树无主,他说:“梨无主,吾心独无主乎?”从他身上,我感受到孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念,在今后的学习生活中,我将坚持正确的价值观,做有原则的人。

青春心语墙2

请仿照青春心语墙1,写下你心中的榜样人物和学习宣言。

-

7、自古以来,历朝历代中央政府都注重边疆的有效管辖。阅读材料,回答问题。(1)、

在图中①②③④处填写正确的内容。(2)、综合上述材料,请以“中国古代中央政府对边疆地区的有效管辖促进了 ”为观点,并选择两个史实加以论证。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚。) -

8、中华文明历史悠久,文化遗产展现历史的发展脉络,承载文化自信。某校开展“探寻中国古代科技文化发展脉络”为主题的探究性学习,请参与完成以下学习任务。(1)、文学之韵】

中国古代文学是中华文明的重要组成部分,产生出一代又一代的杰出作家和数不清的优秀作品,出现了多姿多彩的体裁、题材、风格、流派,形成了各种各样的文学现象、文学潮流和文学理论,内容极其丰富。这是一笔无比宝贵的文化遗产。

——摘自《中国古代文学史》

写出唐、宋、元、明清时期代表性的文学表现形式(体裁)。

(2)、【科技之光】

任选两幅图简述我国古代科技成就对世界文明发展的重大贡献。

(3)、【建筑之魂】

观察图四、图五,说说长安城和北京城的共同之处。 -

9、当今世界不同国家、不同地区各具特色又彼此相连。某地理兴趣小组围绕“资源和环境”这一主题展开研究,收集到以下图文资料。阅读材料,回答问题。

第一组:

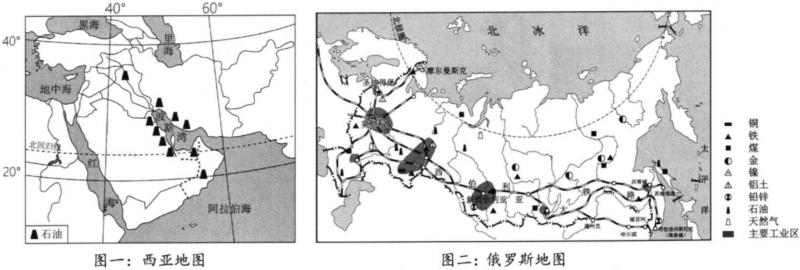

图一:西亚地图图二:俄罗斯地图

第二组:

第三组:

(1)、自古以来西亚是东西方交通枢纽,战略位置极为重要,有之称。俄罗斯的铁路分布特点是。西亚石油主要通过(交通运输方式)运往世界各地。俄罗斯石油和天然气丰富,大量出口,主要通过(交通运输方式)运输。(2)、图三中欧洲和非洲进出口产品的特点,对图四两地的经济发展差异有什么影响?(3)、在“热带雨林的保护与开发”的讨论中,小伍和小东发表了各自的观点。你的观点是什么?结合图五说明理由。

(1)、自古以来西亚是东西方交通枢纽,战略位置极为重要,有之称。俄罗斯的铁路分布特点是。西亚石油主要通过(交通运输方式)运往世界各地。俄罗斯石油和天然气丰富,大量出口,主要通过(交通运输方式)运输。(2)、图三中欧洲和非洲进出口产品的特点,对图四两地的经济发展差异有什么影响?(3)、在“热带雨林的保护与开发”的讨论中,小伍和小东发表了各自的观点。你的观点是什么?结合图五说明理由。 (4)、通过以上探究,对我国经济发展有什么启示?

(4)、通过以上探究,对我国经济发展有什么启示? -

10、在议学活动中,小明同学以“远离违法犯罪”为题与同学们分享了如下素材:

最高人民法院强调:审判既要成为对失足未成年人惩戒处罚的公堂,又应作为挽救教育的课堂。

对此,解读正确的是( )

①严于律己,树立正确的是非观念

②明辨是非,杜绝不良行为③尊重法律,年龄小犯罪不受处罚

④法不可违,做到遵纪守法A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

11、新修订的文物保护法,进一步体现新时代对文物保护的新要求,将习近平总书记提出的“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”22字工作要求写入本法。这体现了( )A、立足国情和实际需要,推进立法 B、国家社会生活各方面已完全实现科学立法 C、法律的生命在于实施,崇尚法律 D、法律能解决新时代各项工作中的矛盾问题

-

12、“英雄航天员”桂海潮,面对体能素质和航天技能训练的巨大挑战,不畏艰难,历经重重考核,成为我国首位执行载人飞行任务的载荷专家。从他身上我们可以看到( )

①自信自负,靠自己就能战胜困难

②勇于探索,有直面挑战的勇气

③乐观坚定,面对困难不轻言放弃

④无视挑战,有顺应自然的洒脱

A、①② B、①③ C、②③ D、②④ -

13、“行己有耻”“人有耻,则能有所不为”,《论语》中的经典告诉我们( )A、自尊的人能认可自己 B、自尊的人知廉耻、明是非 C、自尊的人不爱慕虚荣 D、自尊来自个人的拼搏进取

-

14、中学生小晶说:“每当我觉得沮丧、郁闷时,我就去风景优美的地方散步,那些花草树木能让我的不快之感烟消云散。”小丽说:“当我觉得很紧张的时候,我就在心里对自己说‘没关系,不要紧,没什么大不了的’。”她们调节情绪的方法分别是( )A、合理宣泄注意转移 B、认知调节合理宣泄 C、注意转移认知调节 D、注意转移放松训练

-

15、小林在校运动会班级接力赛中没有发挥好,由此产生了强烈的挫折感。老师帮他分析原因,改进训练方法,一个学期后小林的竞技水平明显提高。对此,下列认识正确的是( )A、人的情绪是会相互感染的 B、体验消极情感是件坏事,要尽量避免 C、情绪影响人的观念和行动 D、学会承受和转化消极情感,不断成长

-

16、某市中级人民法院在第一中学开展以预防校园欺凌为主题的普法宣传教育专题讲座。通过鲜活真实的案例,深入浅出地向学生阐述了什么是校园欺凌,以及防范和应对方法等核心问题。这一活动旨在警示中学生( )

①树立安全意识和自我保护意识,远离危险环境

②面对不法侵害,勇敢机智地拒绝侵害反抗侵害

③完善防范校园欺凌的法律制度,杜绝侵害发生

④掌握方法,运用法律武器维护自己的合法权益

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

17、上初中后,小美发现了一些同学的“烦恼”和“心事”:

小美运用所学知识开导他们,以下说法正确的是( )

①要正确对待生理变化,不因自己的生理变化而焦虑或自卑

②塑造外在美的同时,更要注重品德和文化修养提升内在美

③不要追求形体、仪表等外在美,就能体会到青春期的美好

④独立与依赖、闭锁与开放、勇敢与怯懦是正常的心理现象

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

18、我国古代某朝代前期出现了如下经济现象。据此可以推断该朝代是( )

*鼓励百姓垦荒

*出现成熟的手工工场*晋商开设票号

*只开放广州一处对外通商口岸A、唐 B、宋 C、元 D、清 -

19、科举制度在明清时期日益成为社会进步的障碍,主要是因为( )A、考试与选拔过程的日趋腐败 B、内容与文章格式日益僵化 C、专制主义中央集权日益强化 D、明清时期闭关政策的实行

-

20、“15世纪初,一位航海家七次远洋航海,留下千古佳话……这件开拓事业之所以名垂青史,是因为它依靠的不是坚船利炮,而是宝船和友谊。”材料中的航海家是( )A、玄奘 B、鉴真 C、郑和 D、戚继光