相关试卷

-

1、今年是新中国成立75周年,实验学校开展“强国有我·青春有为”主题实践活动,请你参与。(1)、【任务一】宣青春之志

结合下面材料,为本次活动拟写一条宣传标语。(紧扣主题,不超过20字)

青年之字典,无“困难”之字,青年之口头,无“障碍”之语;惟知跃进,惟知雄飞,惟知本其自由之精神,奇僻之思想,锐敏之直觉,活泼之生命,以创造环境,征服历史。

——李大钊

(2)、【任务二】扬青春之光小语为本次活动创作了一首诗歌《奋斗是青春的模样》,请帮她把诗歌补写完整。

奋斗是青春的模样

心中有光,

一路向阳,

青春的脚下自有力量。

我们用奋斗的姿态,

在青春的日记里,

留下最出彩的自己。

我喜欢钻进泳池,

让蓝蓝的池水,

涤荡起我奋勇向前的梦想。

我喜欢

-

2、下列对诗歌理解和分析,不正确的一项是( )

无题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

A、首句的“别”字,不是说当下正在话别,而是指既成的被迫分离。 B、“春蚕到死丝方尽”中的“丝”字与“思”谐音,其意是说自己对于对方的思念。 C、“云鬓改”是诗人拟写对方因痛苦的折磨而夜晚辗转不眠,以至于鬓发斑白,容颜憔悴。 D、尾联连用典故寄托宽慰和希望:两人虽别,却近在咫尺,传递消息的机会多得很。 -

3、下列各项括号内的分析有误的一项是( )A、植根于中华优秀传统文化的沃壤,雷锋精神依然具有跨越时空的无限魅力。(该句没有语病) B、“射者中,弈者胜”,“射”指投壶,宴饮时的一种游戏,与“六艺”中的“射”含义相同。(该句文化常识表述正确) C、学习不能只局限于书本,随时随地学习,才是提升自我的不二法门。(该句成语使用正确) D、片面的强调读书,而不关心政治,或者片面的强调政治,而不努力读书,都是极端错误的。(这句话是单句)

-

4、九年级开展“君子自强不息”主题学习时搜集了以下诗句,选出偏离主题的一项。( )A、千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。(郑燮《竹石》) B、君子求诸己,小人求诸人。(《论语·卫灵公》) C、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》) D、胜人者有力,自胜者强。(老子《道德经》)

-

5、根据提示,用古诗文填空。

诗意的文字,失意的人生。“(1) , 到乡翻似烂柯人”是刘禹锡在《酬乐天扬州初逢席上见赠》中,借用典故,为物是人非而伤感; “(2) , 月有阴晴圆缺,此事古难全”是苏轼在《水调歌头》中对“人生不如意十之八九”的感慨;“有弟皆分散,(3)”是杜甫在《月夜忆舍弟》中,为兄弟分散,人各东西的椎心泣血。但“千古文人家国梦”,失意的苦闷又怎会压垮文人的傲骨?韩愈虽被降职远调,但报国之心弥坚,仍对侄孙韩湘说出“(4) , 肯将衰朽惜残年”的心声;范仲淹遭贬谪时,仍立志以万家忧乐为先,在《岳阳楼记》中留下“(5) , ”的警言;李白在“赐金放还”,前路艰难时,仍发出“(6) , ”的呐喊。

-

6、阅读下列语段,给加点字注音或根据拼音写出正确汉字。

读经典诗歌,做少年君子。诗歌是诗人情感的抒发,是诗人慨叹生活的箴言。读诗犹如与温文尔雅、彬彬有礼的雅士谈心,与胸襟开阔、心底坦荡的君子交流。所以我们需要心无旁wù地去揣摩诗歌语言运用和情感掌控的秘jué , 于诗歌中感受诗人的歌颂,呐喊,忧戚,惘然,让诗歌rú养心灵,陶冶情操,丰富头脑,润泽生命。

-

7、写作

义乌这座“世界超市”以风驰电掣的节奏闻名于世,近年来它却悄然为城市肌理编织起另一张温情之网——一条条以“漫行”为灵魂的绿道正在城市中铺展开来。这条条绿道如流动的绿色诗行,串联起公园的绿意、文创园区的灵动与千年古村的静谧。义乌正通过这绵延的绿道网络,为快节奏时代注入一剂舒缓人心的良药。

请根据以上材料,任选一个任务,写一篇不少于500字的文章,文中不得出现含考生个人真实信息的校名、人名。

【任务一】以《途中的风景》为题,叙述一次让你体会“漫行”意义的真实经历或所见所闻。【任务二】以《快时代“漫行”》为题,围绕“漫行”价值展开议论,表达你的思考。

-

8、阅读下面文章,完成各题。

梁惠王曰:“晋国,天下莫强焉,叟之所知也。及寡人之身,东败于齐,西丧于秦,南辱于楚。寡人耻之,愿比①死者一洒之,如之何则可?”

孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税致,深耕易耨② , 壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃③以挞秦、楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时,使不得耕以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民王往而征之夫谁与王敌?故曰:‘仁者无敌。'王请勿疑。”

(节选自《孟子·梁惠王上》)

【注释】①比:替。②耨(nòu):锄草。③梃:木棒。

(1)、解释下列加点字。及事人之身

寡人耻之

修其孝悌忠信

(2)、文中画线部分有两处需要断句,从下列A-E 中选出正确的两处(填写字母)彼陷A溺其民B王往C而征之D夫谁与E王敌

(3)、关注民生历来是儒家思想的核心要点。《大道之行也》中的“壮有所用”,在本文中表述为“”。同样,杜甫《石壕吏》中百姓的悲惨生活状态在本文中也有描绘,表述为“”(4)、对话说理是先秦诸子散文常见的表现形式。本文与《庄子与惠子游于濠梁之上》均以人物对话展开论述,但说理方式存在显著差异。请结合文本内容具体分析。 -

9、阅读下列材料,完成各题。

材料一:天地共酿的时令密码

每年芒种至小暑期间,西太平洋副热带高压与北方冷气团在长江中下游形成准静止锋,造就了独特的梅雨现象。这场持续20-40天的降雨与江南梅子成熟期完美契合,由此得名“梅雨”。气象监测显示,其年际差异显著:1954年浙江曾经历77天“特长梅雨”;2020年创下789毫米“暴力梅”纪录,而1958年仅有百余毫米的“短梅”。

古人通过天干地支与物候变化把握梅雨规律,《清嘉录》载“芒种逢壬便入梅”,北宋《琐碎录》则以立夏后庚日为入梅节点。现代气象部门综合降水量、雨日、气温及副高脊线位置,以更科学的方式划定入梅出梅日期。这种天气系统的“战略相持”,造就了“黄梅天十八变”的独特气候:烈日与骤雨交替,湿热与微寒交织,形成“半湿半晴、乍寒乍热”的天气奇观。

人们通过对梅雨的强度、时长进行预判,提前做好耕作准备;通过建造出挑的屋檐和开阔的天井用于雨水的导流和收集,造就独有风景——“檐雨”。

材料二:千年文脉的雨意浸润

自汉代《农家谚》首载“雨打梅头”起,梅雨便镌刻在中华文化基因中。庾信“麦随风里熟,梅逐雨中黄”开启诗画传统,至唐宋蔚为大观。

到了唐宋时期,“梅”和“雨”成了一种固定的概念搭配,频频成为诗词里的主角。柳宗元说“梅实迎时雨,苍茫值晚春。愁深楚猿夜,梦断越鸡晨”,宋代赵师秀在《约客》中写“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”。梅熟雨落、草青蛙鸣,人们在一场场雨中等待着盛夏的来临。

多情自古江南雨,如梦如诗如歌。雨打芭蕉、雨浇荷叶、雨润竹林,独特而连续的雨声时时拨动着诗人们的心弦。不知是梅雨熏染了江南,还是诗歌定格了梅雨。总之,说起梅雨,让人最先想起的,就是那如烟似雾的江南。

材料三:雨幕中的生活艺术

梅雨时节,也折射着古人的智慧。江南遇雨,最恼人的就是无处不在的潮气。为祛除衣服潮气,人们以香熏衣,辛弃疾的“罗衣费尽博山灰”与周邦彦的“衣润费炉烟”,都体现了宋人放置熏笼熏衣物的智慧。此外,人们还常在檐下悬挂艾草驱散潮气,处处体现着与自然共处的生存哲学。

面对“雨打芭蕉衣生苔”的潮湿,江南人创造出独特的“霉食文化”。绍兴“二霉”堪称典范:梅干菜与霉苋菜梗经特殊工艺发酵,前者成就梅菜扣肉的醇香,后者衍生出臭豆腐、臭冬瓜等特色美食。鲁迅对故乡滋味的眷恋,钱化佛以臭食换墨宝的轶事,印证着这种饮食智慧的文化价值。

这场年复一年的气候现象,早已超越单纯的自然轮回。从《阳羡风土记》记载“衣皆败”的烦恼,到章太炎墨宝中的饮食智慧,梅雨塑造着江南特有的生活美学。在气象卫星精准监测的今天,“暴力梅”仍会带来防汛压力,但深植于基因中的文化记忆,让江南人始终保持着“听雨烹茶”“倚楼待晴”的诗意从容。这或许就是中华文明“道法自然”的生动诠释——既敬畏自然伟力,又善用天地馈赠,在雨打芭蕉的韵律中,书写着生生不息的文化传奇。

(1)、下列对梅雨的表述,与材料内容相符的一项是( )A、现代气象学以芒种后第一个庚日作为入梅标准,与《清嘉录》记载完全一致。 B、“暴力梅”特指梅雨期超过77天的极端天气,1954年浙江因此发生特大洪水。 C、宋代文人常用“罗衣费尽博山灰”描写梅雨时节的潮湿,体现对气候的无奈。 D、绍兴“二霉”中的霉苋菜梗因其特殊风味,成为当地特色的传统发酵食品。(2)、材料三提到“梅雨塑造着江南特有的生活美学”,请结合三则材料,从环境、文学、生活三方面分析梅雨对江南文化的影响。(3)、材料一介绍了“梅雨”名字的由来以及它的一些特征,如果以“梅雨”为写作对象,写一篇如《大自然的语言》般的说明文,还可以写什么内容?请仿照示例,再列举一项。示例:写作内容:梅雨天气对农业的影响。

说明方法:举例子,列举某一年“特长梅雨”对农业生产的危害。

(4)、请你联系上述材料与生活经验,编写一则顺口溜,提醒公众防范梅雨。梅雨季,:柜泛霉,。

梅雨季,不用愁: , 。

-

10、阅读下面文章,完成各题。

兰溪横山

郁达夫

十一月十三日,星期一,晴快。

昨晚因游北山倦了,所以早睡,半夜梦醒,觉得是身睡在山洞的中间,就此一点,也可以证明山洞给我的印象的深刻。晨起匆匆整装,上车站坐轨道汽车去兰溪。走了个把钟头,车只是在沿了北山前进,盖金华山的西头,要到兰溪才尽,而东头的金华山,则已于前日自诸暨来金华时火车绕过。此次南来,总算绕了金华山一匝,虽然事极平常,但由我这初次到浙东来游的野人看来,却也可以同小孩子似的向人夸说了。在兰溪吃过午饭,就出西门江边,雇了一只小船,划上隔江西南面的横山兰阴寺去:

这横山并不高,也不长,状似棱形,从东面兰溪市上看来,一点儿也没有什么可取,但身到了此山,在东头灵源庙前上船,绕过南面一条沿江的山道,到兰阴寺前的小峰上去一望,就觉得风景的清幽潇洒,断不是富春江的只有点儿高远深静的山容水貌所能比得上的了。先让我来说明一下这横山的地势,然后再来说它的好处。

衢港远自南来,至兰溪而一折,这横山的石岩,就凭空突起,挡住了衢港的冲。东面呢,又是一条金华江水,迤通西倾,到了兰溪南面,绕过县城,就和衢港接成了一个天然的直角。两水合并,流向北去,就是兰溪江,建德江,再合徽港,东北流去成了富春钱塘的大江。所以横山一朵,就矗立在三江合流的要冲,三面的远山,脚下的清溪,东南面隔江的红叶,与正东稍北兰溪市上的人家,无不一一收在眼底,像是挂在四面用玻璃造成的屋外的水彩画幅。更有水彩画所画不出来的妙处哩,你且看看那些青天碧水之中,时时在移动上下的一面一面的同白鹅似的帆影看,彩色电影里的外景影片,究竟有哪一张能够比得上这里?还有一层好处,是在这横山的去兰溪市的并不很远。以路来讲,大约只不过三五里路的间隔,以到此地来游的时间来说,则只须有两个钟头,就可以把兰溪的全市及附近的胜景,霎时游望尽了。

横山上有一个灵源庙,在东头山脚,前面已经说过了;朝南的山腰里,还有一个兰阴寺,说是正德皇帝到过的地方,现在寺前石壁里,还有正德御笔的“兰阴深处”四个大字刻在那里;寺上面一层,是一个观音阁,说是尼姑的庵; 最上是山顶,一个钟楼,还没有建造成功哩。

大抵的游客,总由杭江路而至兰溪,在兰溪北路一宿,看看花船,第二天就匆匆就道,去建德桐庐,领略富春江的山水,对于这近在目前的横江,总只隔江一望,弃而不顾,实在是一件大可惋惜的事情。大约横山因外貌不佳,所以不能引人入胜,“蓬门未识绮罗香”,贫女之叹,在山水中间也是一样。晚上有人请客,在三角洲边,江山船上吃晚饭。兰溪人应酬,大抵在船上,与在菜馆里请客比较起来,价并不贵,而菜味反好,所以江边花事,会历久不衰。从前在建德桐庐富阳闻家堰一带,直至杭州,各埠都有花舫,现在则只剩得兰溪衢州的几处了,九姓渔船,将来大约要断绝生路。

(注:以上日记写于1933年,选自浙江人民出版社《郁达夫游记集》第4345页,有删节。)

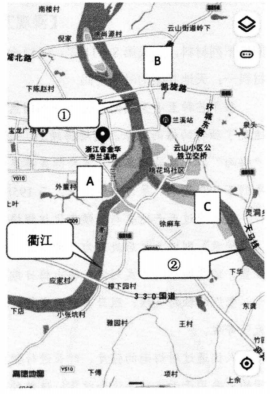

(1)、根据文章内容,结合图示,完成下列任务。①请按地理位置,将金华江和兰溪江填入图中的①、②处。

②推断文中所提到的主要游玩景点“横山”应是图中A、B、C中的哪一处?(填字母)

(2)、品味文中画线句的表达效果。所以横山一朵,就矗立在三江合流的要冲,三面的远山,脚下的清溪,东南面隔江的红叶,与正东稍北兰溪市上的人家,无不一一收在眼底,像是挂在四面用玻璃造成的屋外的水彩画幅。

提示:可从修辞、视角转换等角度,任选其一进行赏析。

(3)、文中画波浪线句“先让我来说明一下这横山的地势,然后再来说它的好处”中提到的“好处”有哪些?请联系文章内容概括。(4)、本文中的横山和柳宗元笔下的小石潭,都是“被埋没的幽境”。请联系两文,从景物的特点和作者情感两个角度探究它们的共同之处。 -

11、下面是以“生命中那些重要的引路人”为主题的名著阅读感言和相关名著。请你任选一句感言,联系一部名著,结合具体情节,参考示例,对所选感言进行阐释。

【阅读感言】

A. 因为她,生活的苦难便成了垫脚石。

B.因为他,混沌的思维照进了理性的光芒。

C.因为他,一段与原来截然不同的人生从此开启。

【相关名著】

《平凡的世界》

《苏菲的世界》

《钢铁是怎样炼成的》

示例:“因为他,前进的脚步从未停止”,这句感言让我联想到《朝花夕拾》。鲁迅在日本求学期间,他的老师藤野先生对他关心有加,要求严格:帮助他添改讲义,纠正血管图,督促他不断进步。鲁迅回国后,每当想要偷懒时,看到藤野先生的相片,便会警醒并继续工作。藤野先生对鲁迅的勉励与教诲,成为鲁迅前行道路上不竭的动力。

-

12、根据提示默写相应古诗文名句。

中国古代文人常以诗词表达漫步于“自然之径”的感受,也用诗词表达徘徊于“人生之路”的感慨。陶渊明以 “ , ”展现乡村的井然有序、宁静祥和(《桃花源记》);王维以“曲径通幽处,”的幽静之景,暗喻人生修心当循自然之道(《题破山寺后禅院》);王勃以 “ , ”劝友人莫因离别而落泪,尽显豁达(《送杜少府之任蜀州》)。杜甫在茅屋疾呼“安得广厦, ”拓出心系苍生的大道(《茅屋为秋风所破歌》);陆游笔下梅花 “ , ”的芬芳,昭示着精神之路的永恒(《卜算子·咏梅》)。

-

13、阅读下面的文字,按要求完成任务。

清晨的薄雾中,我独自漫步于青石板铺就的古巷。隐隐约约的人声从远处集市传来,更衬得此处口口(A.恬静B.幽静)。拾级而上,登上古戏台远眺,黛瓦白墙的民居在绿树掩映中lìlì____在目。蓦然回首,发现石缝间一株野菊正倔强绽放,这意外的邂逅让整段旅程平添诗意。暮色渐浓时,巷口茶馆的灯笼次 dì____亮起,游客们纷至沓来(A.tàB.dá),临窗品茗听评弹,吴侬软语与琵琶声绘成江南独有的韵律。

(1)、根据拼音写出正确的汉字。(2)、给加点字选择正确的读音。(3)、联系上下文,为“口”处选出合适的词语。(4)、画横线句有语病,请找出病因并修改。(5)、小义同学对“漫步”的“漫”偏旁为何是“”感到疑惑,请你根据【百度百科】“漫”字意义的演变过程,为他解答疑惑。【百度百科】

漫,读作漫(màn), 本义为水过满外流而浩渺平远的样子。泛指溢出、满溢。进而引申指充满、遍布。又引申指长远、辽远。由满溢漫流又引申指散漫、不受拘束、随性去做。

-

14、【材料一】

①2023年,习近平总书记在上海考察时强调“要注重传承城市文脉”,要求“加强文物和文化遗产保护”。今年春节前夕,习近平总书记在天津考察时指出:“要保护和利用好历史文化街区,使其在现代化大都市建设中绽放异彩。”

②城市文脉是在历史发展过程中,城市的自然环境、社会环境及其蕴含的当地历史文化之间有机联系的集合,集中体现在各类遗址、遗迹和建筑中,也体现在城市的艺术风格、生活方式中。作为城市文脉的重要组成部分,历史文化街区往往是城市的名片和公众约文化记忆,是城市建设中鲜明的文化标识。保护和利用历史文化街区,可采用“绣花”的方式,不可大拆大建,不可急功近利,不可破坏街区肌理与传统风貌。

③保护和利用历史文化街区要统筹城市空间布局,彰显城市特色,避免“千城一面、万楼一貌”。还要保护好街区内的历史文化遗产及其衍生的文化生态,在街区的商业开发和传统保护中寻得最佳平衡点。此外,在保留历史文化精髓的基础上可以适当融入现代元素,进行创造性转化和创新性发展。

(摘编自2024年2月9日《人民日报》)

【材料二】

①一个个历史文化街区见证着无锡的城市发展。无锡推进各区域历史文化街区共同发展,南方泉、周新里、东亭老街、钱桥老街、梅里老街……一条条历史文化街区被唤醒,成为无锡的“文化客厅”。穿越时光隧道,这些老街上演着人与城的双向奔赴,城与人的共同发展。此外,推进中的“百宅百院”活化利用工程,注重与所在区域城市建设的协调共融。

②今年“五一”假期,游客王女士专程来无锡小娄巷游玩。小娄巷集聚了众多文物保护建筑,如福寿堂。来鹤楼、谈氏宗祠等。对这些建筑的保护和利用,立足于宋朝以来的千年街巷文化。行走在街巷中,赏花之余,王女士还体验了宋朝替花。在这里,既能感受到“老”的气韵,又能体会到“新”的气象。小娄巷还引入了年轻人喜爱的创意咖啡、潮流文创、沉浸式剧场,呈现出古韵与今风交融的江南市井生活。

③宜兴前墅龙窑是中国陶文化传承的“活标本”。近年来,围绕“陶式生活”主题定位,当地政府加大前墅龙窑及其周边街区的保护修缮力度,着力营造周边的历史文化氛围。为了多角度展示古龙窑品牌文化,又兴建了占地300多平方米的龙窑展示馆,系统展示古陶演进史。自2019年起,已成功举办了三届国际柴烧艺术节,向海内外艺术家展示柴烧文化。柴烧专业技法、柴烧艺术创新。未来,无锡的各个区域将有更多的历史街区“活起来”“靓起来”,与城市发展相融共进。

(摘编自《无锡日报》)

(1)、请结合材料一,用自己的话解释“绣花”一词的含义。(2)、请结合材料一与材料二,完成下列表格。主要原则

无锡举措

统筹空间布局

② 注重与所在区域协调共融

保护文化遗产

③ 加大前墅龙窑保护力度

①

小娄巷引入创意元素 ④

(3)、在“城·文脉”探究活动中,同学们就两位网友的留言展开讨论。请结合两则材料,谈谈无锡在保护和利用历史文化街区方面需做哪些改进。网友小南:“五一”假期,我游览了无锡的几条老街,感受到了无锡的文化气息,但感觉这几条老街好像都差不多。

网友小北:我也去了几条老街,要是能看到老住户们在小桥流水旁、青石板路上原生态的生活场景就更好了。

(4)、下列不符合“传承城市文脉”做法的一项是( )A、淄博市精心打造家乡名人蒲松龄的故居,努力让城市的名片更加闪亮。 B、岳阳市对能全文背诵范仲淹《岳阳楼记》的各地游客实施免门票政策。 C、某城市号召市民发扬“愚公移山”精神,鼓励大家齐心协力共渡难关。 D、某城市推出“跟着郦道元游三峡”旅行路线,宣传当地独特地域文化。 -

15、阅读下文,完成下面小题。

永远的雪域高原

乔正芳

①那天下午,天气好得出奇。夹杂着黑丝的绯红色云朵,似乎要把西天点燃。看得久了,便感觉目迷神摇。

②连长站在山坡上。马上就要转业了,这雪原、边界、哨卡,他有太多的留恋和不舍。战士小洪默默地站在他身边。

③连长注视着前方,似自言自语:“我来和老班长告个别。”小洪知道老班长是连长心里永远的痛。那是连长刚来雪原不久,一次和老班长巡逻,不慎摔下悬崖,又恰逢雪崩,老班长为了救他被永远地埋在了雪原……

④小洪想起他刚来雪原时,由于水土不服病倒了。那天,连长偷偷塞给他一个苹果,要知道,在零下三十摄氏度的雪原上,一个新鲜的苹果对于他们意味着什么。小洪吃完,顿觉神清气爽,病似好了大半。这时,听到门外巍巍的哭声:“我的苹果呢?谁偷了我的苹果?”原来,连长家嫂子带着六岁的儿子巍巍来雪原探亲,嫂子历经千辛万苦带来一袋苹果,给见到的战士每人一个,最后一个留给了巍巍。

⑤连长看起来有些低落。小洪抬起头,忽见大团的红云已变成灰云,滚动着汹汹而来。眨眼功夫,狂风裹挟着暴雪似千万条巨鞭狠狠抽来。连长一把搂住小洪,猛一侧身,靠在了一块巨石上。只觉耳边山呼海啸、地动天摇,世界正被一只看不见的巨手疯狂撕扯、摇撼……

⑥也不知过了多久,他们睁开眼睛,茫茫雪海中,二人渺小如蚁。

⑦“连长,我们还能回去吗?”小洪快哭了。

⑧“能!当然能!”连长笑着说,“我当兵二十三年了,什么危险没见过!等天亮了,部队一定会来救我们的。”

⑨看着连长胸有成竹的样子,小洪点点头。

⑩时间在慢慢熬着,也不知几点几分了。

⑪棉大衣被冷气穿透了,裹在身上像层铁皮。小洪手脚麻木,茫然四望,看着因长期在高原生活而心脏早已出问题的连长,心一点点沉下去……

⑫连长掏出一支烟,哆嗦着手点燃,递给小洪。平时,连长是不允许他们抽烟的。过了会儿,连长又掏出一颗糖,想塞到小洪嘴里。小洪摇摇头,他知道连长患有低血糖,更需补充能量。

⑬连长咳嗽了几声,问:“小洪,你父母最近来信了吗?”见小洪不回答,他又说:“你是家里的独子,父母是不是特盼着你早点娶个媳妇?”

⑭小洪的眼泪哗地流了下来。连长拍拍小洪的肩:“我有个侄女,在我们县医院当护士,人长得蛮漂亮。我嫂子托我在部队里给物色个对象,我观察了很久,觉得你最合适!本想过几天再告诉你的……”

⑮小洪抬起头,眼里闪烁着星光。连长狡黠地问:“小洪,如果你俩成了的话,你该称呼我什么?”

⑯小洪红着脸说:“叔叔。”

⑰连长说:“不对,是叔丈。”

⑱小洪笑了。连长一鼓作气,说:“来!打起精神,先给叔丈捶捶后背揉揉肩。”

⑲……

⑳天终于亮了!搜救的直升机出现了!小洪激动地挥手,跳着喊着,可皑皑雪原里,他的声音和身影实在太渺小了。

㉑连长嘴唇青紫,喘息着说:“小洪,咱分头行动。两个目标,更好。”

㉒小洪手脚并用拼力朝东爬去。过了一会儿,他惊喜地发现,直升机朝着他们越飞越近。

㉓“连长!”小洪猛一回头,惊呆了:只见一团熊熊烈火,燃烧,舞动,似一只浴火的风,似一条腾空的龙!——是连长!他把自己的大衣、棉裤、内衣全都点燃了……

㉔第二年,小洪陪着嫂子和巍巍来给连长扫墓。巍巍将一个苹果放在爸爸墓前,他说要让爸爸尝尝家乡的新苹果。

㉕嫂子要回去了。小洪鼓足勇气提起连长的侄女,嫂子很诧异:“他们家三代单传,只有他这一个儿子,哪有什么侄女?”

㉖小洪的眼泪瞬间决堤。他抬头挺胸,朝着连长的墓碑,庄严地行了一个军礼。

(选自《微型小说月报》2024年第2期,有删改)

(1)、通读全文,请将本文的故事情节补充完整。连长回忆老班长为救自己牺牲在雪原→①→②→被困雪原,连长许诺给小洪找对象→③

(2)、从情节设置上说说小说第四段的作用是什么?(3)、请赏析第⑤段中画线句子的作用。(4)、小洪最后得知连长并没有侄女,这样安排情节有何妙处?(5)、小洪想为连长撰写一段碑文,表达对连长的赞颂和敬意。请你替他完成。(50字以内) -

16、阅读下面选文,完成下面小题。

滁州之西南,泉水之涯① , 欧阳公②作州之二年,构③亭曰“丰乐”,自为记,以见其名之义。既又直④丰乐之东,几百步,得山之高,构亭曰“醒心”,使巩记之。

凡公与州宾客者游焉,则必即丰乐以饮。或醉且劳矣,则必即醒心而望,以见夫群山之相环,云烟之相滋,旷野之无穷,草树众而泉石嘉,使目新乎其所睹耳新乎其所闻则其心洒然⑤而醒 , 更欲久而忘归也。噫!其可谓善取乐于山泉之间矣。

虽然,公之乐 , 吾能言之。吾君⑥优游而无为于上,吾民给足而无憾于下。公乐也,一山之隅,一泉之旁,皆公乐哉?乃公寄意于此也。

节选自曾巩⑦《醒心亭记》

注释:①涯:岸边。②欧阳公:即欧阳修。③构:搭建。④直:当,临。⑤洒然:洒脱的样子,形容毫无拘束。⑥吾君:指皇帝;优游:悠闲自得;无为:清静自然。⑦曾巩(1019-1083):北宋散文家,唐宋八大家之一。此文是作者应其师欧阳修之托而写的。

(1)、下列各组加点词在句子中的意义和用法,相同的一项是( )A、以见夫群山之相环 居庙堂之高 B、得山之高 得之心而寓之酒 C、行者休于树 取乐于山泉之间 D、或异二者之为 或醉且劳(2)、将选文中画线句子翻译成现代汉语。其可谓善取乐于山泉之间矣。

(3)、用/给文中画线句子断句(限两处)。使 目 新 乎 其 所 睹 耳 新 乎 其 所 闻 则 其 心 洒 然 而 醒。

(4)、《醉翁亭记》中的“太守之乐”与本文中的“公之乐”分别指什么? -

17、“双减”政策落地之后,课程会有哪些变化,如何提高学习效率,引起人们的关注。请阅读下面的材料,观察下列图表,完成题目。

图一:学习内容吸收率金字塔 图二:“教”“学”效果曲线

【材料】

近日,教育部正式印发《义务教育课程方案》,将劳动从原来的综合实践活动课程中完全独立出来,并发布《义务教育劳动课程标准(2022年版)》。自今年9月起,劳动课将正式成为中小学的一门独立课程。从择菜洗菜、清洁卫生,到种植蔬菜、饲养家禽,再到使用与维护家用器具,都将成为新课标体系下孩子们必须掌握的劳动技能。各级政府还应将劳动教育纳入教育督导体系,并将劳动素养评价制度落实情况作为督导重点内容。学生家长更要督促孩子完成劳动家庭作业,教育孩子自己事情自己做、家里事情帮着做,共同形成劳动教育合力。新时代劳动教育评价要面向全体,以激励性评价为主,关注劳动过程,鼓励家长、教师和学生等多元主体的参与,培养学生的劳动兴趣,使其获得深层次的劳动体验,不断端正劳动态度,形成正确的劳动价值观,让劳动课成为锻造健全人格的重要一环。

(5月7日光明日报客户端)

(1)、请用一句话概括你从材料中得出的结论。(2)、研究发现,一般情况下,在一节课时间里,教师的教学效率与学生的学习效率呈现出不同的曲线。观察并概括图二所反映的规律,结合图一,针对提高教师的教学效率和学生的学习效率,给教师提出合理的建议。规律:

建议:

(3)、同桌在学习上遇到了困难,你想做“小老师”给他讲课,可妈妈觉得这会影响你的学习。请你结合图一内容劝说妈妈,做到有理有据。 -

18、古诗填空。

①远远围墙,。飏青旗,流水桥旁。(《行香子》秦观)

②寂寂江山摇落处,!(《长沙过贾谊宅》刘长卿 )

③槲叶落山路,。(《商山早行》温庭筠)

④ , 边秋一雁声。(《月夜忆舍弟》杜甫)

⑤爱上层楼,。(《丑奴儿》辛弃疾)

⑥ , 将登太行雪满山。(《行路难》李白)

⑦ , 蝉鸣黄叶汉宫秋。(《咸阳城东楼》许浑)

⑧我欲乘风归去, , 高处不胜寒。(《水调歌头》苏轼)

-

19、下列情境中,表达得体的一项是( )A、大学同学二十年聚会,小张见到荣升为作家协会主席的李华说:“久仰大名,幸会幸会。” B、为表示对您的衷心感谢,我和小女特意准备了一份薄礼,您就别推辞了,好好收下珍藏吧。 C、张大爷学识渊博,常常在老年活动中心给大家讲诉古代文化知识,讲完总说:老夫赏脸了! D、小杨在赛后,拜访并感谢老师:这次比赛能取得成功,特别感谢您的悉心教导和鼎力相助。

-

20、下面表述有误的一项是( )A、“在改造老城、开发新城过程中,要保护好城市历史文化遗存,延续城市文脉,使当代和历史相得益彰。”句中的“相得益彰”一词运用正确。 B、《水浒传》在每个章回的开篇经常会出现“诗曰”“词曰”,对本回内容进行简要概括,例如“天理昭昭不可诬,莫将奸恶作良图。若非风雪沽村酒,定被焚烧化朽枯”的诗句,就是对“林教头风雪山神庙”这个故事的概述。 C、律诗是近体诗的一种,要求诗句字数相等,每句五字或七字,简称五律或七律,例如杜甫的《月夜忆舍弟》就是七律。 D、我国古代授予官职叫“拜”,选拔官职叫“擢”,罢免官职叫“黜”,请辞官职叫“除”,调动官职叫“迁”(升职曰“右迁”,降职曰“左迁”),贬官或流放叫“谪”。