相关试卷

-

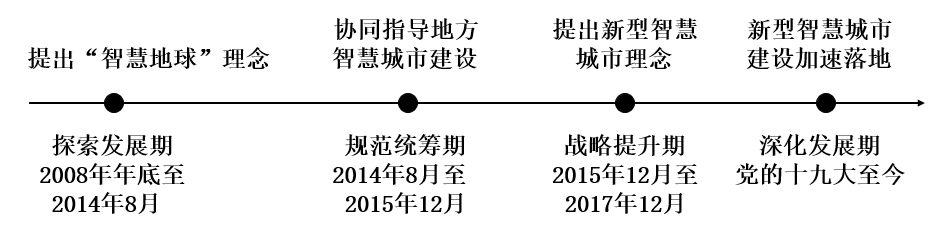

1、《“十四五”数字经济发展规划》提出,深化新型智慧城市建设,推动城市数据整合共享和业务协同,提升城市综合管理服务能力。我国智慧城市从政策推进角度大体经历了如图四个阶段。从认识论角度看,这说明( )

①真理随着历史条件的变化有一个不断发展的过程

②真理总在人们新的实践中不断被推翻而向前发展

③先进的社会意识能够正确地预见社会发展的趋势

④人们在实践中不断利用和创造条件发现发展真理

A、②③ B、①④ C、①③ D、②④ -

2、阅读材料,完成题目。

2021年9月17日,神舟十二号返回舱在东风着陆场安全降落。“神舟”的飞天航迹追溯于1999年的神舟一号,“神舟”的22年经历着无人飞船、模拟载人、一人一天、两人多天、太空漫步、出舱工作等一系列探索。“神舟”十二凝结着110多家研究单位、3000多个参与单位、数十万科研工作者的心血。“神舟”人多年深入调研,夜以继日科研攻关,面对新问题,提出新想法,一点点向前推进,“神舟”十二的胜利返航验证了载人天地往返运输系统的功能性能等一系列任务。

结合材料,运用“探索认识的奥秘”的知识,阐释以上材料体现了哪些哲学道理。

-

3、阅读材料,完成下列要求。

2023年是构建人类命运共同体理念提出10周年,也是共建“一带一路”倡议提出10周年。2013年,习近平主席深刻把握人类社会历史经验和发展规律,汲取中华优秀传统文化的思想智慧,从统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的战略高度,创造性提出人类命运共同体的重要理念。

回望过去,世界经济增长不稳定不确定因素增多,局部动荡频繁发生,能源、生态危机等全球性问题更加突出,全球发展遭受严重冲击、面临新的挑战。面对世界之变、时代之问,习近平主席提到,过去10年取得的成绩弥足珍贵,经验值得总结。我们深刻认识到,人类是相互依存的命运共同体。

放眼未来,中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中国追求的不是中国独善其身的现代化,而是期待同广大发展中国家在内的各国一道,为实现世界各国的现代化作出不懈努力。

结合材料,运用实践是认识的基础的知识,分析坚持构建人类命运共同体重大理念的必要性。

-

4、今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。在携手奔向下一个金色十年起点上,我们要进一步增强对“一带一路”科学认识,坚定信念,继续推动共建“一带一路”高质量发展。

十年实践进一步廓清了国内国际对“一带一路”建设的模糊认识,充分证明了“一带一路”建设符合我国经济发展内生性要求,有助于推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸,同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接,带动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。十年“一带一路”建设不仅为世界各国发展提供了新机遇,也为中国开放发展开辟了新天地。

我们要统筹国内国际两个大局,以高水平对外开放促进深层次改革、推动高质量发展,进一步深化“一带一路”倡议,从而推进一带一路建设,在加速推进的世界大变局中把握正确的航向、在世界大潮流中破浪前行。

结合材料,运用实践是认识的基础的知识,说明我们对共建“一带一路”认识是如何深化的?

-

5、阅读材料,完成下列要求。

1872年德文版《共产党宣言》序言指出,原理的实际运用“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。

中华民族要实现伟大复兴,一刻不能没有理论思维。马克思主义传入中国后,科学社会主义的主张受到中国人民的热烈欢迎,并最终扎根中国大地、开花结果,这决不是偶然的,而是同我国传承了几千年的优秀历史文化和广大人民日用而不觉的价值观念融通的。锲而不舍推进马克思主义中国化时代化,必须立足中国、放眼世界,保持与时俱进的理论品格。

社会主义并没有定于一尊、一成不变的套路,只有把科学社会主义基本原则同本国具体实际、历史文化传统、时代要求紧密结合起来,在实践中不断探索总结,才能把蓝图变为美好现实。

结合材料,运用真理的有关知识,分析马克思主义是如何做到“随时随地都要以当时的历史条件为转移”的。

-

6、近日,新疆“海鲜”迅速火出了圈,三文鱼、大螃蟹、澳洲大龙虾……新疆的“海鲜”不是严格意义上的海鲜产品,而是通过相应的技术手段,将当地盐碱水调配成与天然海水较接近的“人造海水”,模拟海洋环境。比如南美白对虾,可先进行淡化,让其适应淡水环境后养殖。盐碱地里养海鲜表明( )A、实践具有客观物质性 B、人们可以根据主观需要建立新的联系 C、实践具有社会历史性 D、科学实验活动是基本的实践活动内容之一

-

7、2023年诺贝尔物理学奖表彰了为人类提供探索原子和分子内部电子世界新工具的阿秒脉冲激光技术。阿秒激光技术使人类能够在前所未有的时间尺度上研究和控制物质的微观过程,在多个研究领域展现出它的价值。可见( )

①真理性认识更具创造性和直接现实性

②人可以在现有技术基础上创造新规律

③人类实践活动有目的性和主动创造性

④科学研究是推动认识发展的强大动力

A、①② B、①④ C、②③ D、③④ -

8、《礼记·学记》记载:“虽有嘉肴,弗食,不知其旨(滋味美)也;虽有至道,弗学,不知其善也。”对这句话理解正确的是( )

①认识离不开实践,实践是认识的基础

②发挥主观能动性,做到认识是实践的深化

③实践是认识的来源,要重视实践的作用

④发挥意识的直接现实性才能够认识世界

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

9、英国皇家社会档案馆公布的手稿详细记录了牛顿是如何受掉落的苹果启发而发现了万有引力定律的。牛顿和朋友在苹果树下喝茶,突然一个苹果从树上掉下来。他想:为什么那个苹果要垂直向下落到地面上? 为什么它不斜着下落或飞到天上,而是始终朝着地心的方向? 毫无疑问,原因就是地球在吸引它。对此,下列认识正确的是( )

①获取理性认识需要借助人的抽象思维

②看到苹果的掉落属于认识的高级阶段

③感性认识有待于发展深化为理性认识

④矛盾的斗争性和同一性在一定条件下相互转化

A、①② B、②④ C、①③ D、③④ -

10、2023 年7月26 日,中国第13次北冰洋科学考察队抵达位于楚科奇海的首个作业站点,开始了大洋科考作业。本次科考共安排10个站位的观测作业,主要任务是利用专业科考设备,探测在海洋不同深度的太阳辐照度,用于衡量太阳辐射能在海洋中的吸收、衰减过程等。材料说明( )

①追求真理是一个循环往复的过程

②新的认识工具能克服意识的局限性

③人们在实践中不断追求和发展真理

④认识工具可以推动认识的深化和发展

A、①② B、③④ C、②③ D、①④ -

11、2023年7月,国际学术期刊《自然·天文》发表了中国科学家研究的一项重大成果。这项理论研究提出,利用宇宙黎明时期21厘米森林信号的一维功率谱测量,未来的平方公里阵列射电望远镜(SKA)将能够同时揭秘宇宙第一代星系和暗物质的性质。该项研究为揭开暗物质和宇宙第一代星系之谜提供了一种极有前景的新途径。下列对材料解读正确的是( )

①任何科学理论都要在实践中验证自己的真伪

②实践发展为人们提供日益完备的认识工具

③科学发现来源于认识的不断深化与积累

④在实践中认识和发展真理是我们不懈的追求

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

12、2023年6月21日,国际学术期刊《自然》在线发表了“中国天眼”FAST取得的一项重要成果。科学家利用“中国天眼”FAST发现了一个轨道周期仅为53分钟的脉冲星双星系统,是目前发现的轨道周期最短的脉冲星双星系统,从观测上证实了蜘蛛类脉冲星从“红背”向“黑寡妇”系统演化的理论。对脉冲星的观测研究,有助于揭示更多宇宙奥秘。这一发现表明( )

①实践是认识的来源和认识发展动力

②实践是检验认识真理性的唯一标准

③实践是认识的根本目的和最终归宿

④航天实验能够延伸人类的认识器官

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

13、近日,由中国科学院国家天文台韩金林研究员领导的“王绶琯巡天突击队”,利用中国天眼FAST“银道面脉冲星快照(GPPS)”系统,新发现了76颗偶发脉冲星,包括目前人类已知脉冲星中最暗弱的一批天体,国际上称为“旋转射电暂现源(RRAT)”。科研团队表示,这个发现对于理解银河系中恒星死亡后的致密残骸及其辐射特征具有重要意义。这表明( )

①实践具有社会历史性

②实践是检验认识真理性的唯一标准

③实践是认识发展的动力

④实践是认识的目的

A、①③ B、①④ C、②④ D、②③ -

14、中国人的探月梦想由来已久,嫦娥奔月的故事家喻户晓。2007年10月24日,嫦娥一号卫星成功发射,标志着中国实施绕月探测工程迈出重要一步。2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带月球样品顺利返回地球。2023年5月,我国宣布计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。这说明( )

①实践是一种主观见之于客观的直接现实性活动

②人可以根据自身需要建立起与月球的新联系

③实践具有主观能动性,是人有目的有意识的活动

④嫦娥奔月源于人类的主观想象,探月工程发现了真实的月球

A、①③ B、①④ C、②③ D、②④ -

15、包饺子、烤鸡翅,学习烹饪争当小厨师;下田地种植农作物,体验春种夏耘,秋收冬藏……新学期,劳动课走进中小学生课堂。依托劳动课的形式开展劳动教育,将一些日常生活中必需的技能带到课堂,打通书本与现实生活的界限,让学生会生活、爱生活。该校重视劳动教育是基于( )

①实践是认识的来源及目的

②实践获得的直接经验更可靠

③社会生活在本质上是实践的

④理性认识依赖于感性认识

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

16、战争实践是影响军事战略形成和发展的最为重要的条件。中国历史上谋求中华民族统一、农民起义、抗击外敌入侵等战争,次数频繁、规模巨大,斗争激烈、形式多样。中国古代兵家将这些经验教训上升到理论高度,形成了具有独特优势的中国传统战略思想。中国传统战略思想的形成表明( )

①实践是获得认识的重要途径,认识产生于实践的需要

②认识对实践具有反作用,正确的认识促进实践的发展

③实践具有直接现实性,能把观念的存在变为现实的存在

④感性认识是认识的初级阶段,有待于发展为理性认识

A、①② B、①④ C、②③ D、③④ -

17、阅读材料,完成下列要求。

分享经济,就是公众将闲置资源通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的经济现象。从满足用户需求的角度,分享经济可以划分为以下种类:出行(滴滴出行/Uber)、住宿(Airbnb/小猪短租)、吃饭(回家吃饭/妈妈的味道)、穿衣(Rent the Runway/那衣服)、贷款(Lending Club/ 人人贷)、学习(Coursera/MOOC 中国)、就医(春雨医生/名医主刀)、旅行(蚂蜂窝/百度旅游)、生产(Applestore/淘工厂)等。然而,在对分享经济的调研中,记者了解到,分享经济的利弊是人们关注的热点话题。有关经济从业人士认为,分享经济是绝对有利的。其理由是:第一,从分享经济目前在中国的发展情况看,它的确是一个创意产业,推动了“互联网+”,开创了经济新业态,促进了就业,满足了人们的需求;第二,当前还没有发现其破坏了产业秩序,是不稳定生产者的经济。

有人认为,“分享改变生活,分享经济是绝对有利的。”你赞同吗?请运用探索认识的奥秘的相关知识,加以说明。

-

18、党的二十大报告深刻总结了中国式现代化在长期革命和建设探索中走出的成功道路、形成的鲜明特色、积累的宝贵经验,明确提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的使命任务。中国式现代化是对5000多年中华文明传承和发展的结果,既有各国现代化的共同特征,更有基于中国国情的鲜明特色。其中,亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道,惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向,革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质,道法自然、天人合一是中华文明内在的生存理念。中国人民崇尚“和而不同”“兼容并蓄”。中国式现代化是在开放包容中形成的,是能够有效解决人类社会发展问题的宝贵成果,超越了西方固有的单一线性。渐次发展的现代化模式,展现了不同于西方现代化模式的新图景,描绘出和衷共济、天下大同的人类文明新图景,是一种全新的人类文明形态。中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践,是对世界现代化理论和实践的重大创新,为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范,为其提供了全新选择。

有人认为,中国式现代化为广大发展中国家提供了可借鉴可复制的中国方案。结合材料并运用真理的特点的相关知识对此观点加以评析。

-

19、阅读材料,回答问题。

以往的物理学知识告诉我们:两个相互接触并挤压的物体,当它们发生相对运动或具有相对运动趋势时,就会在接触面上产生阻碍相对运动或相对运动趋势的力,这种力叫做摩擦力。新的研究发现,在两个物体没有直接接触的情况下,它们之间也存在着摩擦力,这被称之为“真空摩擦力”。

真空摩擦力是基于量子效应的一种力,它源于真空中存在的电磁场涨落。当一个物体运动时,它会扰动周围的真空涨落,并向外辐射电磁波。当另一个物体靠近它时,它会受到这些辐射,并对其产生反作用力——真空摩擦力。

结合材料,运用“探索认识的奥秘”的知识,评析“科学的发展是一个不断推翻旧知、产生新知的过程”这一观点。

-

20、共享经济,一种新的经济模式,是拥有闲置资源的机构或个人,通过互联网把社会闲散资源和需求集中到一个平台上,采用数字化匹配对接进行交易,通过交易将资源使用权有偿让渡给他人,让渡者获取回报,分享者通过分享他人的闲置资源创造价值。从共享经济目前的发展情况看,它是一个创意产业,推动了“互联网+”,开创了经济新业态,促进了就业,满足了人们的需求。当前还没有发现其破坏了产业秩序,是不稳定生产者的经济。

有人认为,“共享改变生活,共享经济是绝对有利的。”你支持吗?运用探索认识的奥秘的相关知识加以说明。