相关试卷

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第六单元第二课冲破思想的牢笼同步练习

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第六单元第一课连通世界的新航路同步练习

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第五单元综合探究五探讨乾隆盛世的危机同步练习

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第五单元第三课皇权膨胀与近代前夜的危机同步练习

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第五单元第二课新旧交织的明清文化同步练习

- 人教版2017-2018学年初中历史与社会八年级下册第五单元第一课大一统国家的兴盛与农耕经济的繁荣同步练习

- 浙江省嘉兴市稚川中学2015-2016学年七年级上学期历史与社会期末模拟考试试卷

- 浙江省绍兴市柯桥区联盟学校2016-2017学年七年级下学期历史与社会第三次独立作业测试

- 浙江省温州市平阳县2017-2018学年七年级上学期历史与社会第二次阶段检测试卷

- 浙江省绍兴市柯桥区部分学校2017-2018学年七年级上学期历史与社会期末模拟考试试卷

-

1、 2021年11月13日,联合国气候变化大会各缔约方最终完成了《巴黎协定》实施细则。中国代表团团长表示,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取2060年前实现碳中和的目标,这彰显了一个发展中国家的责任与担当。回答问题。(1)、联合国气候变化大会的召开,旨在应对全球气候变暖问题。全球气候变暖属于( )

①环境污染问题 ②生态环境问题 ③传统安全问题 ④非传统安全问题

A、①③ B、②③ C、①④ D、②④(2)、 中国全方面参与全球治理,积极有作为。下列关于对中国做法的认识错误的是( )A、顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流 B、要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系 C、践行人类命运共同体理念 D、成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、领导者 -

2、某班围绕“1950年的土地改革和家庭联产承包责任制的不同之处”为主题进行合作学习,经过讨论展示了如下结论,其表述符合主题的是( )

①促进了农村生产力的发展

②调动了农民的生产积极性

③解决农民土地所有权问题

④消灭封建剥削的土地制度

A、①② B、②③ C、②④ D、③④ -

3、“我们正处在中国有史以来最大转变关头……第一次全民族一心一意地在血泊和瓦砾场中奋争以创造一个赫然在望的新时代。”史学家张荫麟在这里写的“新时代”是指( )A、北伐战争 B、土地革命战争 C、抗日战争 D、抗美援朝战争

-

4、中国共产党在领导新民主主义革命的过程中,经历了几次重要的历史性转变。下列关于中国共产党“历史性转变”的叙述,正确的选项是( )

A

五四运动

旧民主主义革命到新民主主义革命的转变

B

秋收起义

从国共合作到武装反抗国民党反动派的转变

C

遵义会议

中国共产党从幼年走向成熟的转变

D

一二•九运动

由国共内战到联合抗日的转变

A、A B、B C、C D、D -

5、2021年是辛亥革命110周年,三民主义是当时那场革命的指导思想。孙中山曾说:“国家之贫富可以铁道之多寡定之……修筑铁路,实为目前惟一之急务,民国之生死存亡,系于此举。”在此,孙中山阐释的是( )A、民生主义 B、民族主义 C、民权主义 D、民主主义

-

6、回首百年史,坚定前行路。阅读材料,回答问题。

材料一:

图A“一大”上海会址 图B 材料二:1930年12月下旬至1931年9月中旬,红军在江西根据地连续进行了大规模的运动战,接连粉碎了国民党军发动的三次“围剿”,歼敌数以万计,将赣西南与闽西根据地联成了一片,形成了以瑞金为中心,包括4个县、区,拥有数十万人口和5万名主力红军的相对稳定的中央根据地。进入到1932年,随着红军不断地向周边地区扩展,到该年秋天,中央苏区的人口已达到百万以上。到1933年秋天,中央苏区更进入到鼎盛时期。

——摘编自杨奎松《中国近代通史:内战与危机(1927-1937)》

材料三:1946年6月蒋介石发动了全面内战。1948年9月到l949年1月,人民解放军发动了举世闻名的三大战役,与国民党军队展开战略大决战。

材料四:从历史和实践的角度讲,中国共产党的伟大精神由一个个鲜明具体的“坐标”组成,进而形成了一个可以长久涵养后人的“精神谱系”。这个精神谱系炫目多彩,前后相接,多以地点、事件或代表人物命名,已经或正在命名的就有30来种。

——2020年6月《光明日报》

(1)、中共“一大”确立的党的奋斗目标是什么?为什么说“古田会议是中国共产党和人民军队建设史上的里程碑”?(2)、根据材料二,结合所学知识,说明1930~1933年中央苏区革命形势走向鼎盛的原因。(3)、根据所学,分析这三大战役的胜利有何意义?(4)、根据材料四,按照共产党“精神谱系”的命名方式选择一种精神,并说明其内涵。(例:井冈山精神:坚定信念、艰苦奋斗、敢闯新路等) -

7、中日两国一衣带水,文化同源,有过友好交往,也有过战争厮杀。作为21世纪的大国,面向未来,中日关系将往何处去?阅读材料,回答问题。

材料一:1873年,同治皇帝接受外国公使觐见那一回,主持仪式的大臣,把品级较高的日本外务大臣副岛种臣的班次排到了品级较低的英、法、俄、德、美公使的后面,以寓区别对待之意。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:1898年,光绪皇帝在会晤日本前首相伊藤博文时表示:“贵国维新以来之政治,为各国所称许。”并希望伊藤博文能向中国详细介绍“变法之顺序、方法等事”。

——摘编自邓嗣禹、费正清《中国对西方的反应》

材料三:

图一驻守宛平县城的中国军队奔赴前线图二抗战时期某战役形势示意图

材料四:在中华民族危机空前严重的时刻,国共两党实现了第二次合作,正式建立抗日民族统一战线,领导全民族的抗战,经过浴血奋战,中国人民克服了重重困难,付出了巨大牺牲,终于同美、英、苏等反法西斯同盟国一道打败了日本帝国主义,取得了抗战的最后胜利。——摘编自中华书局版《中国历史》

(1)、材料一到材料二表明清朝统治者对日本的态度有何变化?运用所学知识说明产生这种变化的原因。(2)、材料三图一照片记录的情景与日本侵略者制造的哪一事变有关?图二是哪一战役的形势示意图?这场战役的主要影响是什么?(3)、根据材料四并结合所学知识,概括指出中国取得抗战胜利的原因。结合所学知识,你认为中国军民在抗战过程中表现出了哪些优秀品质?) -

8、近代化是世界历史发展的重要阶段,中国的近代化道路有自己的特点,某初中历史社团围绕“中国近代化探索”开展研究性学习。阅读材料,回答问题。

研究主题

史料

相关史实

中国近代化探索“器物”篇

C

洋务运动

中国近代化探索“A”篇

⑤

戊戌变法

②、③

辛亥革命

中国近代化探索“B”篇

D

新文化运动

(1)、请你帮助历史社团整理上述史料,将表格中A、B、C、D处补充完整。(2)、从上述史料中任选两项,说明其与研究主题、相关史实的关系。(仿照示例完成,不得选用示例中的史料)示例:“明定国是”诏书见证了戊戌变法学习西方君主立宪制度,对思想文化产生持久影响的历史

(3)、通过参与此次研究性学习,谈谈你对中国近代化探索的历史认识。 -

9、清末提出“实业救国”口号,并创办大生纱厂的状元实业家是( )A、李鸿章 B、严复 C、詹天佑 D、张謇

-

10、一位革命老战士曾用画笔记录他的亲身经历。其中以“汹涌的大渡河、寒冷的雪山、荒芜的草地”为素材的作品反映的历史事件是( )A、武昌起义 B、秋收起义 C、红军长征 D、井冈山会师

-

11、 1895年的“公车上书”和1919年的五四运动相比较,其共同之处有( )

①都是爱国救亡运动 ②都因签订不平等条约而发生

③都由知识分子领导 ④都表现出彻底的反帝反封建性质

A、①②③ B、①②④ C、①③④ D、②③④ -

12、1840年鸦片战争以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。以下属于三个条约对中国共同影响的是( )A、协定关税,破坏了中国的关税主权 B、巨额赔款,加重人民的经济负担 C、开设工厂,便利了列强资本输出 D、清政府完全沦为了列强统治中国的工具

-

13、我们的家乡金华气候类型,与下面哪幅图所反映的是一样的( )

A、A B、B C、C D、D

A、A B、B C、C D、D -

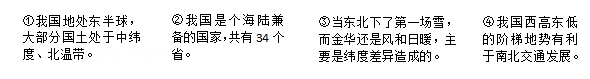

14、夏天同学摘录了四张地理知识卡片,卡片内容正确的有( )

A、①③ B、②③ C、①② D、②④

A、①③ B、②③ C、①② D、②④ -

15、关于我国人口和民族的叙述,正确的是( )A、我国东部人口密度小,西部人口密度大 B、我国共有56个民族,回族人口最多 C、汉族的分布遍及全国,主要集中在西南、西北和东北 D、我国各民族的分布特点是大杂居、小聚居、交错杂居

-

16、历史小报是我们学习的一种形式。阅读材料,运用所学知识,完成下列问题。

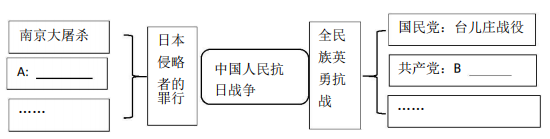

材料一:第一篇导图忆史

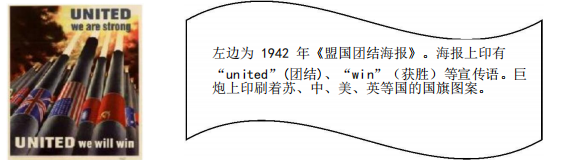

材料二:第二篇海报析史

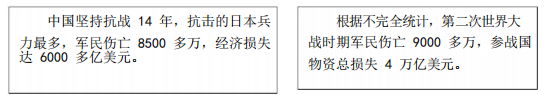

材料三:第三篇数据鉴史

(1)、根据中国抗日战争的思维导图规律将A、B处补充完整。(2)、列举两则落实海报精神的军事行动,并指出世界反法西斯战争胜利的主要原因。(3)、根据上面的数据,分析中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用,并据此谈

(1)、根据中国抗日战争的思维导图规律将A、B处补充完整。(2)、列举两则落实海报精神的军事行动,并指出世界反法西斯战争胜利的主要原因。(3)、根据上面的数据,分析中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用,并据此谈谈第二次世界大战留给我们的警示。

-

17、中国共产党领导革命的道路漫长而又艰辛。阅读下列材料,回答问题。.

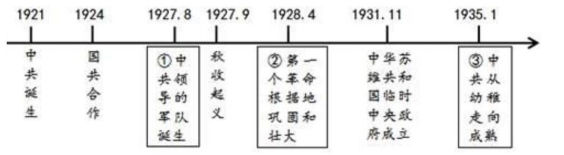

材料一:中国共产党探索中国革命新道路的历程(部分)

-----------据人民教育出版社《历史与社会》九年级上册整理

材料二:“人民解放军的主力已经打到国民党统治区域里去了。……这是一个历史的转折点。黑暗即将过去,曙光即在前头。”

-----摘编自1947年12月毛泽东《目前形势和我们的任务》

材料三:毛泽东在会上报告,指出乡村包围城市的时期已经完结……,革命胜利后,党的总任务是迅速地恢复和发展生产,使中国稳步地由农业国转变为工业国,由新民主主义社会转变为社会主义社会。

——1949年3月13日《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》

(1)、根据材料一并结合所学,写出材料一中方框内①、②、③所反映的具体历史事件。(2)、材料二中揭开这一“历史转折点”序幕的是哪一事件?如何理解“这是一个历史的转折点”?(3)、根据材料三说说中国共产党的工作重心上发生了怎样的变化?并指出变化的依据。 -

18、 2021年是辛亥革命110周年,让我们完成一次关于辛亥革命的项目学习。

整理历史年表:

1894,兴中会成立,1903,邹容撰写《革命军》

1905,同盟会成立,孙中山在《民报》发刊词中首次提出三民主义。

1906,浏阳、萍乡起义,1907,镇南关起义、安庆起义、浙皖起义

1911年4月,黄花岗起义,1911年5月,保路运动

1911年10月,武昌起义,1912年1月1日,中华民国临时政府成立

1912年2月12日,清帝颁布退位诏书

(1)、根据辛亥革命大事记,概括资产阶级革命派为了推翻清王朝做了哪些努力?(2)、孙中山先生是中国伟大的民主革命开拓者,在他的革命生涯中檀香山、东京、广州、南京等地都有着特殊的意义。请你结合他的革命经历,任选一地列出寻访的地点并说明它的重要影响。(示例:檀香山寻访兴中会成立的地点,兴中会是近代第一个革命团体,孙中山提出了“振兴中华”的口号,影响深远。)

续写历史思考:

辛亥革命有什么意义呢?一面是现代中国人自觉的结果,一面是将来中国人自发的凭借。自觉觉些什么呢?第一,觉得凡不是中国人,都没有权来管中国的事。第二,觉得凡是中国人,都有权来管中国的事。第一件叫做__A精神的自觉,第二件叫做__B精神的自觉。这回革命,……历史上看来,是有空前绝大的意义……为什么要纪念这个意义?为要我们把这两种自觉精神,越加发扬,越加普及,常常提醒,别要忘记。

一摘引自梁启超·饮冰室合集

(3)、请选择最合适的词语填写在文中A:B:处;并续写文中“历史上看来,是有空前绝大的意义……” -

19、“妥协”在《白度白科》中的解释为敌对的双方,彼此退让部分的意见、原则等,以消除争端,谋求融洽的行为。下列事件通过“妥协”方法解决的有( )。

①慕尼黑协定 ②西安事变 ③卢沟桥事变 ④珍珠港事件。

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

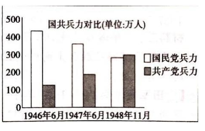

20、下图是解放战争时期国共两党兵力对比图(部分)图中人民军队兵力总数占据优势始于( )

A、全面内战爆发时 B、战略反攻升始前 C、三大战役进行中 D、渡江战役结束后

A、全面内战爆发时 B、战略反攻升始前 C、三大战役进行中 D、渡江战役结束后