相关试卷

-

1、如图所示,若用圆圈表示原核生物(a)、真核生物(b)、乳酸菌(c)、肺炎链球菌(d)、蘑菇(e)、细菌(f),则这些概念的从属关系正确的是( )A、

B、

B、 C、

C、 D、

D、

-

2、下列四种核苷酸中,不可能在RNA中找到的是( )A、

B、

B、 C、

C、 D、

D、

-

3、在“探究酵母菌细胞呼吸的方式”的实验中,10%NaOH溶液的作用是( )A、检测O2的产生 B、检测CO2的产生 C、吸收空气中的O2 D、吸收空气中的CO2

-

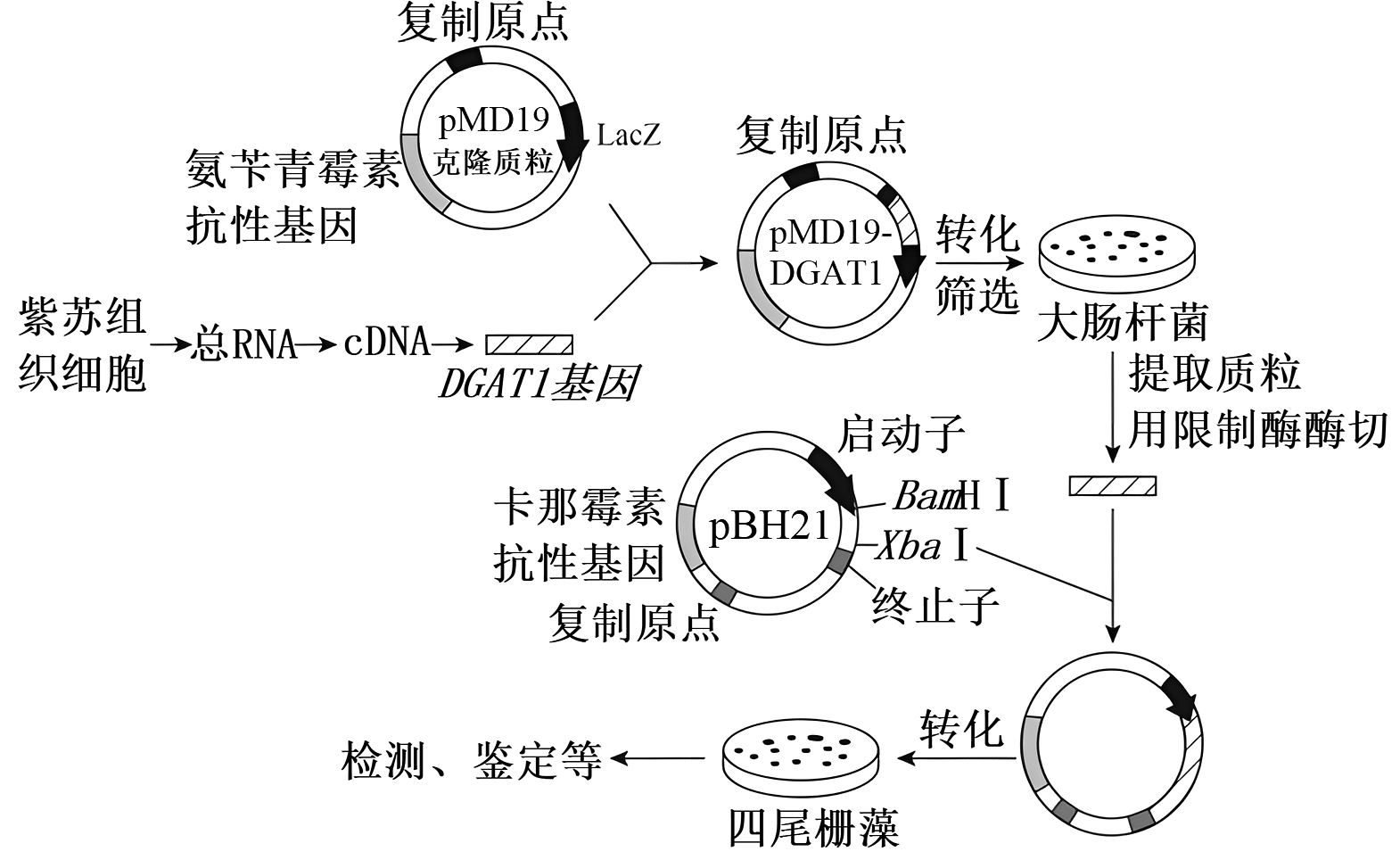

4、研究人员利用基因工程的方法将油料作物紫苏的二酰甘油酰基转移酶(DGAT1)基因导入四尾栅藻(操作过程如图),获得转基因的高产油脂四尾栅藻。利用地热废水培养该藻,在生产生物柴油的同时,还能治理地热废水。请回答下列问题:

注:lacZ基因编码产物在X-gal和IPTG存在下,可以产生蓝色沉淀,使菌落呈现蓝色,否则菌落呈现白色。

(1)、为保证从紫苏细胞中获得的DGAT1基因与pMD19克隆质粒相连,可在设计PCR所用引物时,在引物的端加上特定限制酶的识别序列。第一次转化的受体细胞是大肠杆菌,结合该细胞的特点说明这样做的目的是。(2)、经转化的大肠杆菌可通过(方法)接种到培养基上继续培养。为筛选目标菌株,培养基应加入的成分有。在该培养基中,目标菌株的菌落呈色。(3)、启动子往往具有物种特异性,在载体pBI121质粒中插入紫苏DCAT1基因,其上游启动子应选择________(填“紫苏DGAT1基因”、“大肠杆菌”或“四尾栅藻”)的启动子。(4)、为检测转基因四尾栅藻对地热废水的治理能力,研究人员设计实验并得到相应实验结果如下表。该实验不能说明转DGAT1基因显著提高了四尾栅藻的去污能力。请进一步完善实验设计:________。表培养转基因四尾栅蕴的地热废水培养基各项指标测定结果

各项指标

总氮//(mg·L-1)

总磷//(mg·L-1)

氟化物/(mg·L-1)

初始

23.2

4.32

4.56

培养转基因四尾栅藻11天后

1.9

0.45

0.84

-

5、深海网箱养殖是一种利用深远海环境开展鱼类养殖的生态渔业模式。以广东省阳江市某海域的HDPE重力式深海网箱为例,养殖的金鲳鱼通过滤食浮游生物和人工投喂饲料生长。研究表明,深海网箱养殖可形成人工鱼礁效应,吸引贝类、藻类等生物附着。部分养殖企业还尝试结合碳汇渔业技术,利用滤食性贝类和藻类吸收水体中的碳元素。请回答下列问题:(1)、若某深海网箱中金鲳鱼初始投放密度为2000尾/箱,养殖周期内未进行捕捞,请分析可能限制其种群数量增长的因素是________。(2)、在该群落中各种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于。若过度增加金鲳鱼的养殖密度,短期内可能导致养殖区域生态系统稳定性下降,从生物多样性的角度分析,原因可能是.(3)、碳汇渔业模式是指通过渔业生产促进水生生物吸收二氧化碳,并通过收获海产品把这些碳移出水体,不投饵的渔业生产活动,具体模式如下图所示。据图分析,该生态系统从大气中吸收的CO2(填“大于”“小于”或“等于”)该生态系统中的生物呼吸作用释放的CO2 , 大气中CO2进入海洋水体后经和贝类的钙化作用过程被利用,从而缓解温室效应。

(4)、未被鱼类摄食的饲料和鱼类排泄物在海底堆积,导致有机物富集,可能引发底质缺氧和有害藻华(如赤潮),结合生态工程的协调或自生原理,对深海网箱养殖提出一项科学管理措施以降低该养殖模式对海洋的负面影响。________。

(4)、未被鱼类摄食的饲料和鱼类排泄物在海底堆积,导致有机物富集,可能引发底质缺氧和有害藻华(如赤潮),结合生态工程的协调或自生原理,对深海网箱养殖提出一项科学管理措施以降低该养殖模式对海洋的负面影响。________。 -

6、内质网应激被认为是导致阿尔兹海默症(AD)的一项重要的病理机制。为研究其具体机制,科研人员做了一系列实验。请回答下列问题:(1)、大量未折叠或错误折叠蛋白堆积时,内质网会引发保护机制——内质网应激。发生内质网应激时,细胞可通过减少在中的蛋白质合成,使运往内质网的蛋白质减少,同时将错误折叠或未折叠蛋白靶向运到引发细胞自噬。激烈的细胞自噬可能会诱导细胞。(2)、已知MANF(一种神经营养因子)基因的表达在内质网应激条件下会显著升高。研究人员检测了野生型和AD小鼠海马体中MANF蛋白的含量。结果如下图所示,条带深浅及宽度与蛋白质含量呈正相关。结果显示,________。

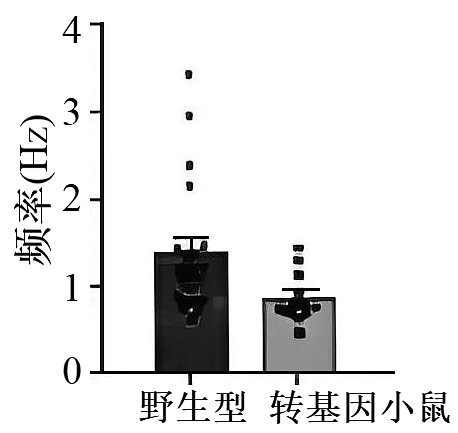

(3)、自发兴奋性突触后电流(sEPSC)是指在没有外界刺激的情况下,突触前神经元自发释放神经递质引起突触后神经元产生的微小电流。检测野生型和MANF的转基因小鼠的sEPSC信号频率,结果如下图所示。科研人员推测MANF过表达导致海马体内(结构)________数量减少。

(3)、自发兴奋性突触后电流(sEPSC)是指在没有外界刺激的情况下,突触前神经元自发释放神经递质引起突触后神经元产生的微小电流。检测野生型和MANF的转基因小鼠的sEPSC信号频率,结果如下图所示。科研人员推测MANF过表达导致海马体内(结构)________数量减少。 (4)、结合上述信息,请分析内质网应激引起AD患者记忆力下降的原因:________。

(4)、结合上述信息,请分析内质网应激引起AD患者记忆力下降的原因:________。 -

7、羽色是家禽的重要外貌性状之一。为研究其遗传规律,研究人员选取30只小型黑羽鸡(简称黑羽鸡)与30只黄羽母鸡多组单对杂交;另选取30只黄羽公鸡与30只黑羽母鸡多组单对杂交,F1的性别及羽色性状结果见表。

亲本组合

羽色

♂

♀

合计

♂黑羽×黄羽

黑羽

141

95

236

黄羽

37

14

51

合计

178

109

287

♀黑羽×5黄羽

黑羽

61

62

123

黄羽

33

33

66

合计

94

95

189

(1)、由表可知,控制羽色的基因位于(填“X”“常”或“Z”)染色体上,依据是。(2)、对所有组合后代羽色情况进行统计发现,部分亲本杂交的F1所有个体均为黑羽,部分亲本杂交所得的F1同时出现黑羽和黄羽,而无组合出现F1所有个体均为黄羽的情况,由此可知显性性状为;亲本中的黑羽鸡(填“全部为纯合子”、“全部为杂合子”、“纯合子和杂合子都有”)。(3)、统计后代出现两种羽色的杂交组合,这些组合后代共有202只雏鸡,其中黑羽和黄羽的比值接近1:1,表明该群体羽色受到________对等位基因控制。(4)、黑皮质素1受体基因(MClR)是黑色素合成过程中的关键基因。研究人员对亲本的MCIR基因的编码区部分序列进行测序,发现亲本黑羽公鸡有2个位点发生碱基替换,分别是67位C→T、211位T→C;而亲本黄羽鸡的碱基序列无变化。后续研究发现,67位发生的碱基替换没有引起其编码的氨基酸改变,原因是________。(5)、科研人员推测黑羽性状可能与MC1R基因211位碱基替换有关,检测部分亲本黑羽公鸡、黄羽母鸡及其杂交所得F1该位点转录的模板链碱基类型如表所示。若F1________,则初步说明上述推测正确。黑羽公鸡

黄羽母鸡

F1

碱基类型

T/C

T/T

?

注:T/T表示同源染色体上MCIR基因转录的模板链211位点的碱基均为T,其他类似。

-

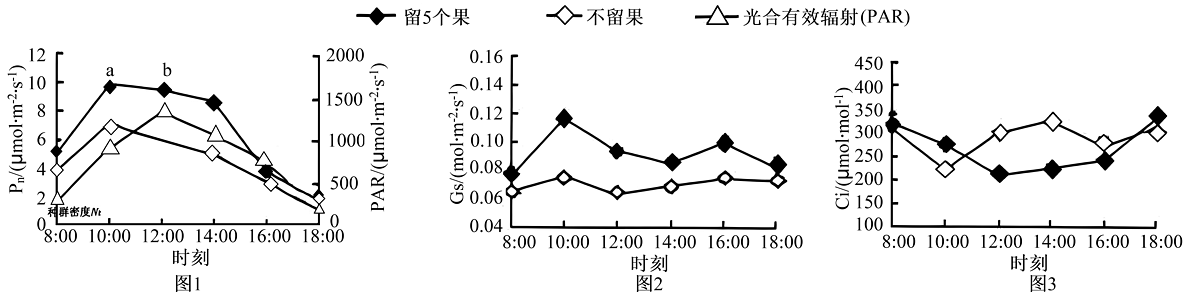

8、为研究草莓去果对叶片光合速率的影响,科研人员选取生理状态接近的草莓植株,待长出6个果时开始处理:留5个果和不留果。一段时间后,测定两组草莓的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gn)、胞间二氧化碳浓度(C1),实验结果见下图。请回答:

注:光合有效辐射(PAR)指的是植物能够用于光合作用的太阳辐射波段,这部分的光能被植物叶片中的光合色素吸收用于光合作用。

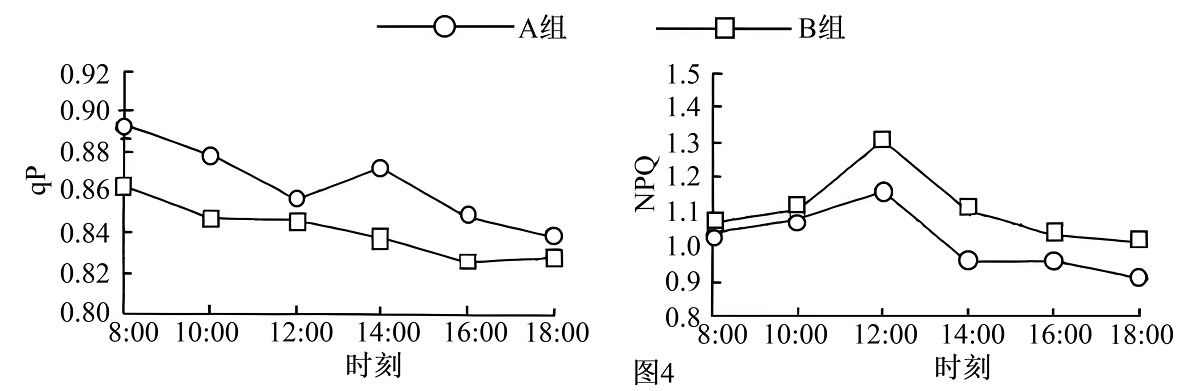

(1)、12点时叶肉细胞光合作用利用的二氧化碳的来源有________。(2)、结合图1、2、3分析,与a点相比,b点时刻光合速率下降的主要原因是________。(3)、已知光合色素吸收的光能有三个去向:用于光合作用、以热能散失、以荧光的形式发光。由光合作用引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(qP),由热能散失引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(NPQ),NPQ可以避免光系统损伤。科研人员研究了留5个果组和不留果组qP和NPQ随时间的变化,结果如图4。

①结合图1和图4分析,上图中的B组是(填“留5个果组”和“不留果组”),判断依据是。

②根据实验结果可知,对于采摘过果实的草莓植株应进行处理。

(4)、基于以上实验,关于草莓去果影响叶片光合速率的生理机制,尝试提出一个新的研究问题:________。 -

9、亨廷顿舞蹈症是单基因遗传病(相关基因A/a位于4号染色体)。某家族系谱图及各成员对应的相关基因电泳结果如下图所示。其中Ⅱ3含有3条4号染色体。下列叙述正确的是( )

A、该病的遗传方式是常染色体隐性遗传 B、图中1280bp的基因片段代表正常基因 C、Ⅱ1与正常女性婚配生下正常女儿的概率是1/4 D、对三体男性Ⅱ3分析可知产生异常生殖细胞的一定是I1

A、该病的遗传方式是常染色体隐性遗传 B、图中1280bp的基因片段代表正常基因 C、Ⅱ1与正常女性婚配生下正常女儿的概率是1/4 D、对三体男性Ⅱ3分析可知产生异常生殖细胞的一定是I1 -

10、下表为某长期注射胰岛素的糖尿病患者的血液检验部分结果。TSH代表促甲状腺激素,FT3和FT4代表甲状腺激素,C肽是胰岛素原加工过程中被切除的片段,不易降解,可在血液中稳定存在。下列有关分析正确的是( )

检验项目

结果

参考范围

检验项目

结果

参考范围

TSH(μIU/mL)

7.13↑

0.34~5.6

空腹血糖

6.05

3.9~6.11

FT3(pmo/L)

2.3↓

3.8~6.0

空腹C肽

0.003↓

0.37~1.47

FT4(pmo/L)

5.9↓

7.86~14.41

空腹胰岛素

6.17

2.6~24.9

A、可推测患者的胰岛B细胞功能受损 B、空腹C肽可反映患者血液中的胰岛素含量 C、患者体内甲状腺激素的分泌不存在反馈调节 D、空腹胰岛素比空腹C肽更有临床诊断价值 -

11、研究发现,拟南芥受到干旱胁迫时,TS基因表达下降,生长减缓。研究者用野生型(WT)和TS基因功能缺失突变株(ts)进行实验,结果如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A、由图甲可知,TS基因的表达产物可能促进IAA的合成 B、由图乙可知,干旱条件下,ts的生存率高于WT C、干旱条件下,野生型拟南芥体内的IAA含量增多 D、植物的生长受基因表达、激素和环境因素共同调节

A、由图甲可知,TS基因的表达产物可能促进IAA的合成 B、由图乙可知,干旱条件下,ts的生存率高于WT C、干旱条件下,野生型拟南芥体内的IAA含量增多 D、植物的生长受基因表达、激素和环境因素共同调节 -

12、2017年11月27日,世界上首个体细胞克隆猴在我国诞生!培育克隆猴的流程如下图所示。下列有关叙述正确的是( )

A、克隆猴的成功培育体现了动物细胞具有全能性 B、灭活的仙台病毒短暂处理,目的是使mRNA和TSA容易进入细胞 C、对重构胚的处理目的是调节相关基因表达,提高胚胎的发育率 D、应选择健康且有正常繁殖能力的代孕母猴,移植前需进行免疫检查

A、克隆猴的成功培育体现了动物细胞具有全能性 B、灭活的仙台病毒短暂处理,目的是使mRNA和TSA容易进入细胞 C、对重构胚的处理目的是调节相关基因表达,提高胚胎的发育率 D、应选择健康且有正常繁殖能力的代孕母猴,移植前需进行免疫检查 -

13、某生物兴趣小组进行“探究酵母菌细胞呼吸的方式”的探究实践,所用装置如下图所示。下列相关操作错误的是( )

A、可通过调节阀a的开闭来控制有氧和无氧条件 B、管口2可连通澄清石灰水以检测有无CO2产生 C、应适当延长酵母菌的培养时间以耗尽瓶中的葡萄糖 D、可向瓶中加入酸性重铬酸钾检测有无酒精产生

A、可通过调节阀a的开闭来控制有氧和无氧条件 B、管口2可连通澄清石灰水以检测有无CO2产生 C、应适当延长酵母菌的培养时间以耗尽瓶中的葡萄糖 D、可向瓶中加入酸性重铬酸钾检测有无酒精产生 -

14、某湖泊中生活着鲈鱼和短吻鳄,短吻鳄会捕食鲈鱼。当地居民为了提高鲈鱼的产量而大量捕杀短吻鳄。在短吻鳄被捕杀几乎绝迹之后,鲈鱼的种群数量竟然比原来还下降了。下列有关叙述正确的是( )A、短吻鳄对鲈鱼种群数量的影响属于非密度制约因素 B、在短吻鳄被捕杀几乎绝迹之后,鲈鱼的生态位变大 C、鲈鱼数量减少的原因可能是短吻鳄捕食的另一种鱼以鲈鱼为食 D、短吻鳄被大量捕杀前,鲈鱼的年龄结构为衰退型

-

15、在四川王朗国家级自然保护区,科学家采集了大量大熊猫的粪便,通过分析其中的微卫星DNA分子标记,查明在2003—2004年,该地区大熊猫的种群数量为66只。下列相关叙述正确的是( )A、用此方法调查的种群数量通常比实际值高 B、微卫星DNA分子标记在不同个体间差异较大 C、可通过调查的数据预测种群数量的变化趋势 D、采集过程中引起的DNA降解不会影响最终统计结果

-

16、神经发生包括细胞增殖、分化、迁移和存活等。对鼠类的实验表明,复杂的环境经历、跑动等都可以增加海马(与记忆有关的脑区)中新生神经元的数量;但焦虑可抑制神经发生。下列有关叙述错误的是( )A、学习和记忆都是人脑特有的高级功能 B、细胞因子和激素都可能影响神经系统的功能 C、丰富的生活体验可以促进脑中神经元的产生 D、保持良好的心情及适度运动可预防老年痴呆

-

17、下表为2005—2008年,碳青霉烯类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。下列有关叙述正确的是( )

年份

2005

2006

2007

2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g

0.074

0.12

0.14

0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/%

2.6

6.11

10.9

25.5

A、在抗生素的作用下,细菌会产生抗药性的基因突变 B、在抗生素的作用下,细菌的基因频率会发生不定向改变 C、为避免细菌产生抗药性,初次用药时应加大抗生素的剂量 D、临床上,任何抗生素的使用都需要开展细菌耐药监测工作 -

18、研究发现,鱼体内的去甲基化酶(FTO)可擦除NOD基因的mRNA甲基化修饰,避免mRNA被某些蛋白质识别并降解,从而提高鱼类的抗病能力。抑制FTO的活性可能( )A、降低相关mRNA甲基化水平 B、提高NOD基因转录效率 C、降低NOD基因表达效率 D、增强该鱼类的抗病能力

-

19、下列描述的情况中,不属于染色体变异引起的是( )A、四分体中非姐妹染色单体片段互换导致子代出现新的性状组合 B、用普通小麦(六倍体)和黑麦(二倍体)培育出八倍体小黑麦 C、体细胞中缺乏一条染色体导致人类的性腺发育不全 D、2号染色体的某一片段位置颠倒引起果蝇出现卷翅性状

-

20、下列实验材料中,不适合用于研究伴性遗传的是( )A、果蝇 B、芦花鸡 C、蜜蜂 D、雌雄异株的杨树