相关试卷

-

1、“北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,用火烧烤食物、御寒、照明、驱兽。”最能支持这一结论的是( )A、北京人遗址中发现的灰烬和烧骨 B、史书中关于远古时代的记述 C、远古时代的神话传说 D、历史研究学者的推测和论述文章

-

2、周杰伦创作的歌曲:“兰亭临帖,行书如行云流水。……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”你唱到他的这首歌时会想到哪位书法家( )A、顾恺之 B、司马迁 C、祖冲之 D、王羲之

-

3、图中虚线①②③④所示部位可能发育河流的是( )

A、① B、② C、③ D、④

A、① B、② C、③ D、④ -

4、读两幅经纬网图,据此完成下面小题。

(1)、关于图中四地所在的地理坐标,正确的是( )A、①(60°S,105°W) B、②(70°N,100°E) C、③(20°S,80°E) D、④(30°N,90°W)(2)、关于图中信息的判断,正确的是( )A、①地位于中高纬度分界线上 B、①地位于②地的西北方向 C、②③两地都处在北半球 D、两阴影区面积大小一致

(1)、关于图中四地所在的地理坐标,正确的是( )A、①(60°S,105°W) B、②(70°N,100°E) C、③(20°S,80°E) D、④(30°N,90°W)(2)、关于图中信息的判断,正确的是( )A、①地位于中高纬度分界线上 B、①地位于②地的西北方向 C、②③两地都处在北半球 D、两阴影区面积大小一致 -

5、关于地球仪上纬线说法,不正确的是( )A、地球仪上能画出无数条纬线 B、地球仪上的纬线是一个半圆 C、不同度数纬线长度不一样 D、沿同一条纬线方向不变向前走,能回到原点

-

6、我国古代经济、社会的发展水平不断提高,影响经济、社会发展的因素多种多样。阅读下列材料,回答问题。

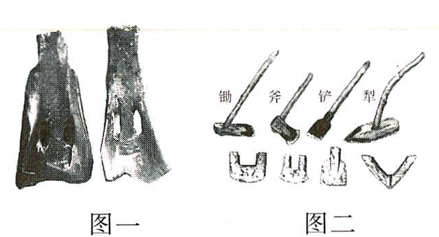

[工具篇]

材料一:

[交流篇]

材料二:由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,丝路沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个由官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——《文明的交流互鉴从未停止》

[开发篇]

材料三:从西晋末年“永嘉之乱”起,再到十六国时期,北方更长时间陷入战乱之中,人民纷纷流徙江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使经济持续发展。

——刘亚荷《中国古代经济重心南移的完成》

[民族篇]

材料四:魏晋南北朝时期,经济生活中的畜牧业生产经验,物质生活中的胡服、胡食、胡床等,精神生活中的胡乐﹑胡歌、胡舞等,都极大地丰富了汉族人民的生活。

(1)、写出图一工具的名称,它出土于哪一古人类遗址?图二的工具最早出现在什么时期?(2)、材料二中的“交通网络”指的是什么?根据材料和所学知识,说说这个“交通网络”起到了怎样的作用。(3)、根据材料三,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。(4)、根据材料三、四,简要概括这一时期我国民族关系的发展状况。 -

7、“大一统”观念是中国自西周以来立国的基本观念之一。阅读材料,回答问题。

材料一:西周王朝通过对四土、四国之地的大批封建……使得西周王朝的千里邦畿和辽阔的四土、四国之地已紧密地连为一体……一统于周天子的统治之下。

——周书灿《从早期国家结构的基本形势看秦汉大一统政治的社会基础》

材料二:据史书记载:汉初在沿用秦地方管理制度外,还分封了一些诸侯王国。诸侯王的权力很大,在封地内可以任免官吏,收取租税,铸造钱币,还拥有兵权。

材料三:李斯建议焚烧私人所藏《诗》《书》等典籍,“以古非今者”要灭族。秦始皇批准了这一建议。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料四:臣以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

——《汉书》

(1)、据材料一,指出将四土四国之地“一统于周天子的统治之下”的是什么政治制度?结合所学知识,指出秦朝否定这一制度,实行了什么制度?(2)、中国历史上在哪一个朝代实现了第一次大统一?有什么重大意义?(3)、材料二所反映的问题对西汉中央政权造成什么影响?汉武帝为消除这一影响在政治上采取了什么措施?(4)、材料四中的“臣”指的是谁?秦汉统治者为加强思想统一分别采取了什么措施?结果有什么不同? -

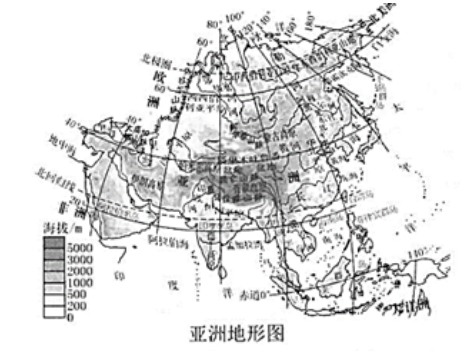

8、下面是亚欧大陆五地的气候和亚洲地形图,回答问题。

(1)、根据气温曲线与降水柱状图,分别写出CDE的气候类型名称;

(1)、根据气温曲线与降水柱状图,分别写出CDE的气候类型名称;C: D: E:

(2)、影响A与B地气候类型差异的主要因素是影响C、D、E气候类型差异的主要因素是;(3)、看地图并结合所学知识,说出亚洲气候特点。(4)、看地图并结合所学,描述亚洲河流的分布特点及河流流向,并分析原因。 -

9、读下边“竖版世界地图”回答问题。

(1)、本图的定向方法是 , 按地图三要素,竖版地图缺少。(2)、写出大洲的名称:A为 , D为。(3)、面积最大的大洋是 , 跨经度最大的洋是。(均填序号)(4)、世界七大洲中,发达国家最多并且海拔最低的大洲是(填字母),位于E洲的发达国家居民主要信仰教。

(1)、本图的定向方法是 , 按地图三要素,竖版地图缺少。(2)、写出大洲的名称:A为 , D为。(3)、面积最大的大洋是 , 跨经度最大的洋是。(均填序号)(4)、世界七大洲中,发达国家最多并且海拔最低的大洲是(填字母),位于E洲的发达国家居民主要信仰教。 -

10、“以六觚之一面,乘一弧半径,三之,得十二觚之幂……割之又割,以至于不可割。”以此为基础,取得领先世界近千年科技成果的是( )A、祖冲之 B、华佗 C、毕昇 D、刘徽

-

11、中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮形成于( )A、东汉末年黄巾起义时 B、三国鼎立时期 C、北魏孝文帝改革时期 D、八王之乱期间

-

12、官渡之战和赤壁之战是历史上两次著名的战役。下列对这两次战役共同点的概括,正确的是( )

①曹操都取得了胜利

②都是以少胜多的战役

③都发生在三国鼎立局面形成前

④都发生在黄河流域

A、①② B、③④ C、②③ D、①④ -

13、三国两晋南北朝时科学技术继续发展,主要得益于( )

①江南地区开发 ②北方民族交融

③社会动荡不安 ④佛教盛行一时A、①② B、①③ C、②④ D、①④ -

14、西晋时期的贵族、富豪常用斗富的方式炫耀自己的财富,这说明西晋( )A、社会经济繁荣 B、综合国力强盛 C、社会矛盾突出 D、统治阶级腐朽

-

15、成语故事中蕴含有丰富的历史知识,如三顾茅庐、鼎足三分、乐不思蜀、草木皆兵、闻鸡起舞等。这些成语体现了中国古代一个阶段的动荡局面,反映出的历史阶段特征是( )A、早期国家与社会变革 B、繁荣与开放的时代 C、政权分立与民族交融 D、统一多民族国家的巩固与发展

-

16、广告词“拜水都江堰,问道青城山”中的“水”指水利工程,“道”指中国本土的 ( )A、佛教 B、道教 C、基督教 D、伊斯兰教

-

17、史论结合是学习历史的基本要求。下列各项史实与结论对应正确的是( )A、巨鹿之战——刘邦项羽为争夺帝位进行的战争 B、由分封制引发的争霸战争——导致秦朝的灭亡 C、“文景之治”的出现——使西汉王朝进入鼎盛时期 D、黄巾起义——使东汉统治一蹶不振

-

18、《后汉书》记载,章和二年章帝死,年仅10岁的和帝即位,窦太后临朝听政,窦太后的哥哥大将军窦宪趁机操纵朝政,“威权震朝廷”。这反映了东汉时期( )A、时局动荡不安 B、地主兼并土地 C、宦官把持朝政 D、外戚势力膨胀

-

19、唐代诗人杜甫在其诗作“闻道寻源使,从此天路回。牵猪去几许?宛马至今来。”中所歌颂的“寻源使”,就是西汉的张骞。张骞之所以成为千古名人,是因为他的两次出使西域( )

①促进了西域同中原的经济文化交流

②丰富了中原的物质文化生活

③为西汉与非洲通商关系的发展提供了条件

④促进了西域社会的进步

A、①②④ B、①②③ C、①③④ D、②③④ -

20、“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”西汉时期,抗击匈奴的名将是( )A、班超、班固 B、卫青、霍去病 C、甘英、霍去病 D、蒙恬