相关试卷

-

1、下图为我国某山地植被垂直自然带谱示意图,据此完成下面小题。

(1)、该山峰可能位于( )A、武夷山 B、天山 C、喜马拉雅山 D、长白山(2)、该地区的山地针叶林带主要分布在山脉北坡,其原因可能是由于北坡( )A、热量条件好于南坡 B、坡度更缓,海拔更低 C、光照条件好于南坡 D、为迎风坡,降水量大(3)、据图中所示,该山南、北两坡的雪线高度不一致,关于原因的叙述,正确的是( )A、南坡气温高,降水少,雪线高 B、北坡气温高,降水多,雪线低 C、南坡气温低,降水多,雪线高 D、北坡气温低,降水少,雪线低

(1)、该山峰可能位于( )A、武夷山 B、天山 C、喜马拉雅山 D、长白山(2)、该地区的山地针叶林带主要分布在山脉北坡,其原因可能是由于北坡( )A、热量条件好于南坡 B、坡度更缓,海拔更低 C、光照条件好于南坡 D、为迎风坡,降水量大(3)、据图中所示,该山南、北两坡的雪线高度不一致,关于原因的叙述,正确的是( )A、南坡气温高,降水少,雪线高 B、北坡气温高,降水多,雪线低 C、南坡气温低,降水多,雪线高 D、北坡气温低,降水少,雪线低 -

2、下图示意北半球某山地南、北坡自然带随海拔变化(图中线段分别代表南、北坡自然带的分布海拔)。每年3~5月该山地都会迎来登山客的流量峰值。据此完成下面小题。

(1)、该山地( )A、北坡缺失甲带主要因基带海拔较高 B、南坡乙带下界受海陆位置的影响 C、北坡自然带数量多少由降水量大小决定 D、南坡自然带的界线均随季节变化而移动(2)、每年3~5月适宜攀登该山的原因主要是( )A、季风转向期,风雪较少 B、太阳高度大,气温较高 C、白昼时段长,用时充足 D、冰雪消融多,线路安全

(1)、该山地( )A、北坡缺失甲带主要因基带海拔较高 B、南坡乙带下界受海陆位置的影响 C、北坡自然带数量多少由降水量大小决定 D、南坡自然带的界线均随季节变化而移动(2)、每年3~5月适宜攀登该山的原因主要是( )A、季风转向期,风雪较少 B、太阳高度大,气温较高 C、白昼时段长,用时充足 D、冰雪消融多,线路安全 -

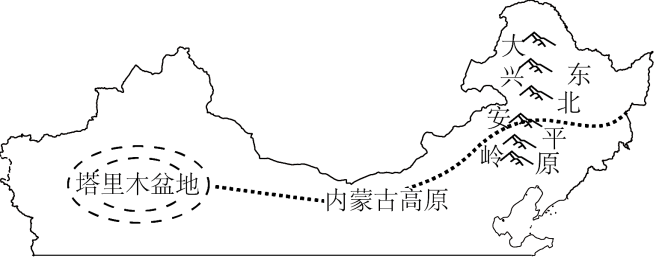

3、2020年3—4月,某科学考察队从东北平原向西,经大兴安岭、内蒙古高原,最后到达塔里木盆地。据此完成下面小题。

(1)、沿途气候变化依次为( )A、温带大陆性气候—温带草原气候—温带沙漠气候 B、亚热带季风气候—地中海气候—高山气候 C、亚寒带针叶林气候—温带大陆性气候—温带海洋性气候 D、温带季风气候—温带大陆性气候(2)、沿途自然植被变化依次为( )A、亚寒带针叶林—温带落叶阔叶林—温带草原 B、温带落叶阔叶林—温带草原—温带荒漠 C、温带草原—温带荒漠—温带落叶阔叶林 D、亚寒带针叶林—温带荒漠—温带草原(3)、下图表示一座相对高度为3000米的山地,山地的某一侧水汽较充足,①②③④表示不同的自然带,若图中虚线表示雪线,下列说法正确的是( )

(1)、沿途气候变化依次为( )A、温带大陆性气候—温带草原气候—温带沙漠气候 B、亚热带季风气候—地中海气候—高山气候 C、亚寒带针叶林气候—温带大陆性气候—温带海洋性气候 D、温带季风气候—温带大陆性气候(2)、沿途自然植被变化依次为( )A、亚寒带针叶林—温带落叶阔叶林—温带草原 B、温带落叶阔叶林—温带草原—温带荒漠 C、温带草原—温带荒漠—温带落叶阔叶林 D、亚寒带针叶林—温带荒漠—温带草原(3)、下图表示一座相对高度为3000米的山地,山地的某一侧水汽较充足,①②③④表示不同的自然带,若图中虚线表示雪线,下列说法正确的是( ) A、N坡既是向阳坡,又是迎风坡 B、N坡是向阳坡,S坡是迎风坡 C、S坡既是向阳坡,又是迎风坡 D、S坡是向阳坡,N坡为迎风坡

A、N坡既是向阳坡,又是迎风坡 B、N坡是向阳坡,S坡是迎风坡 C、S坡既是向阳坡,又是迎风坡 D、S坡是向阳坡,N坡为迎风坡 -

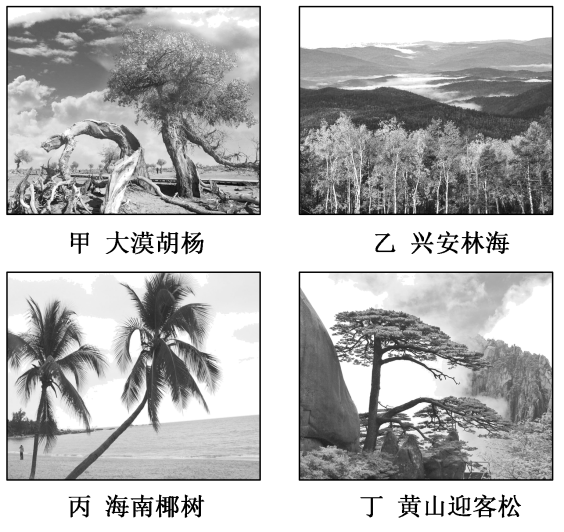

4、下图为我国著名林木景观示意图。读图,完成下面小题。

(1)、甲图中大漠胡杨所属植被类型是( )A、常绿阔叶林 B、落叶阔叶林 C、针叶林 D、荒漠植被(2)、下列关于图中各地林木主要特征及成因的叙述,正确的是( )A、甲地根系发达——常年太阳辐射强 B、乙地叶成针状——常年降水丰富 C、丙地四季常青——常年气温较高 D、丁地生长较快——常年高温多雨

(1)、甲图中大漠胡杨所属植被类型是( )A、常绿阔叶林 B、落叶阔叶林 C、针叶林 D、荒漠植被(2)、下列关于图中各地林木主要特征及成因的叙述,正确的是( )A、甲地根系发达——常年太阳辐射强 B、乙地叶成针状——常年降水丰富 C、丙地四季常青——常年气温较高 D、丁地生长较快——常年高温多雨 -

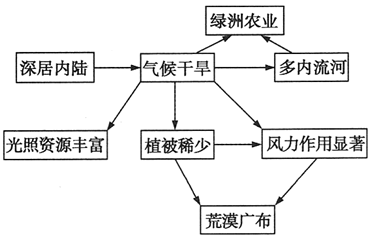

5、读我国某区域各地理要素之间相互联系示意图。

(1)、该区域最可能位于( )A、青藏高寒区 B、西北干旱半干旱区 C、北方地区 D、南方地区(2)、该区域各地理要素之间相互联系示意图体现的区域特征是( )A、整体性 B、差异性 C、开放性 D、稳定性

(1)、该区域最可能位于( )A、青藏高寒区 B、西北干旱半干旱区 C、北方地区 D、南方地区(2)、该区域各地理要素之间相互联系示意图体现的区域特征是( )A、整体性 B、差异性 C、开放性 D、稳定性 -

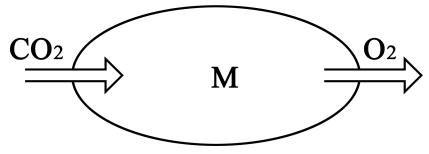

6、下图中M表示绿色植物。据此完成下面小题。

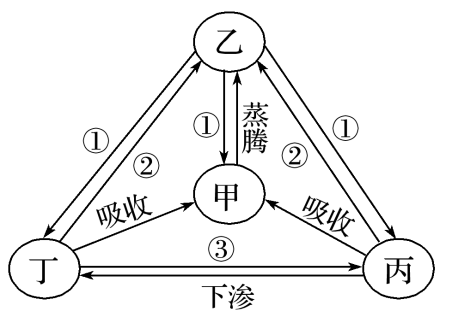

(1)、 图示过程反映了自然地理环境的( )A、呼吸作用 B、生产功能 C、分解功能 D、平衡功能(2)、关于自然环境的整体性说法不正确的是( )A、某一地理要素的变化会引起其他地理要素的变化,但不会引起整个环境的变化 B、地理要素间进行物质和能量的交换 C、地理要素间相互作用产生新的功能 D、自然地理环境具有统一的演化过程(3)、下图中甲、乙、丙、丁所代表的地球圈层依次是( )

(1)、 图示过程反映了自然地理环境的( )A、呼吸作用 B、生产功能 C、分解功能 D、平衡功能(2)、关于自然环境的整体性说法不正确的是( )A、某一地理要素的变化会引起其他地理要素的变化,但不会引起整个环境的变化 B、地理要素间进行物质和能量的交换 C、地理要素间相互作用产生新的功能 D、自然地理环境具有统一的演化过程(3)、下图中甲、乙、丙、丁所代表的地球圈层依次是( ) A、大气圈、岩石圈、水圈、生物圈 B、大气圈、水圈、岩石圈、生物圈 C、生物圈、水圈、岩石圈、大气圈 D、生物圈、大气圈、水圈、岩石圈

A、大气圈、岩石圈、水圈、生物圈 B、大气圈、水圈、岩石圈、生物圈 C、生物圈、水圈、岩石圈、大气圈 D、生物圈、大气圈、水圈、岩石圈 -

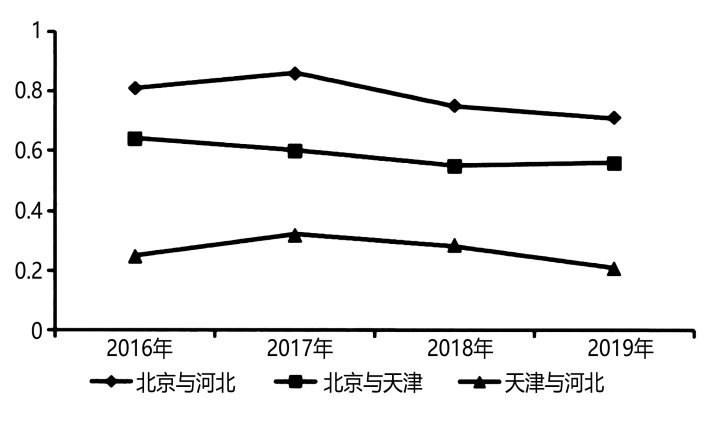

7、区域分工指数值越高,则表示两地区行业差异性越大;指数值越低,则两地区产业同构性越大。图为2016—2019年京津冀区域分工指数情况统计图。

(1)、图示三个省级行政区中最容易形成产业转移的是( )A、北京—天津 B、天津—北京 C、天津—河北 D、北京—河北(2)、图示时期三个省级行政区区域分工指数变化总体表现为( )A、产业同构性增大 B、专业化程度增强 C、产业链不断延长 D、产业类型多样化(3)、我国南方季风区,高温多雨,地表发育了红壤,丘陵上长着亚热带常绿阔叶林,水网密布。这种自然特征体现了( )A、南方环境的独特性 B、陆地环境的差异性 C、陆地环境的整体性 D、自然景观的差异性

(1)、图示三个省级行政区中最容易形成产业转移的是( )A、北京—天津 B、天津—北京 C、天津—河北 D、北京—河北(2)、图示时期三个省级行政区区域分工指数变化总体表现为( )A、产业同构性增大 B、专业化程度增强 C、产业链不断延长 D、产业类型多样化(3)、我国南方季风区,高温多雨,地表发育了红壤,丘陵上长着亚热带常绿阔叶林,水网密布。这种自然特征体现了( )A、南方环境的独特性 B、陆地环境的差异性 C、陆地环境的整体性 D、自然景观的差异性 -

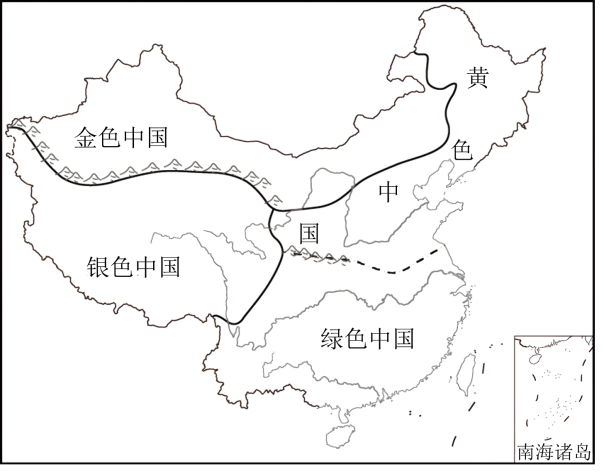

8、德国慕尼黑大学某教授把中国首先分成东部和西部,再分成南部和北部,形成四大综合区,并命名为“金色中国”、“黄色中国”、“银色中国”和“绿色中国”(图)。完成下面小题。

(1)、关于图中各区域的说法,正确的是( )A、各区域内部没有明显的分异 B、各区域之间具有明确的界线 C、决定各区域差异的基本因素是气候和地形 D、各区域间不存在广泛的联系(2)、我国四大综合区因地制宜发展农业,合理的是( )A、金色中国区应扩大绿洲农业的规模 B、黄色中国区农作物以水稻和甘蔗为主 C、银色中国区适宜发展大牧场放牧业 D、绿色中国区适宜发展水稻种植业(3)、图中各区域与主要成因的组合,对应及影响因素错误的是( )A、“黄色中国”—水资源短缺影响 B、“银色中国”—冰雪覆盖影响 C、“绿色中国”—植被类型影响 D、“黄色中国”—作物熟制影响

(1)、关于图中各区域的说法,正确的是( )A、各区域内部没有明显的分异 B、各区域之间具有明确的界线 C、决定各区域差异的基本因素是气候和地形 D、各区域间不存在广泛的联系(2)、我国四大综合区因地制宜发展农业,合理的是( )A、金色中国区应扩大绿洲农业的规模 B、黄色中国区农作物以水稻和甘蔗为主 C、银色中国区适宜发展大牧场放牧业 D、绿色中国区适宜发展水稻种植业(3)、图中各区域与主要成因的组合,对应及影响因素错误的是( )A、“黄色中国”—水资源短缺影响 B、“银色中国”—冰雪覆盖影响 C、“绿色中国”—植被类型影响 D、“黄色中国”—作物熟制影响 -

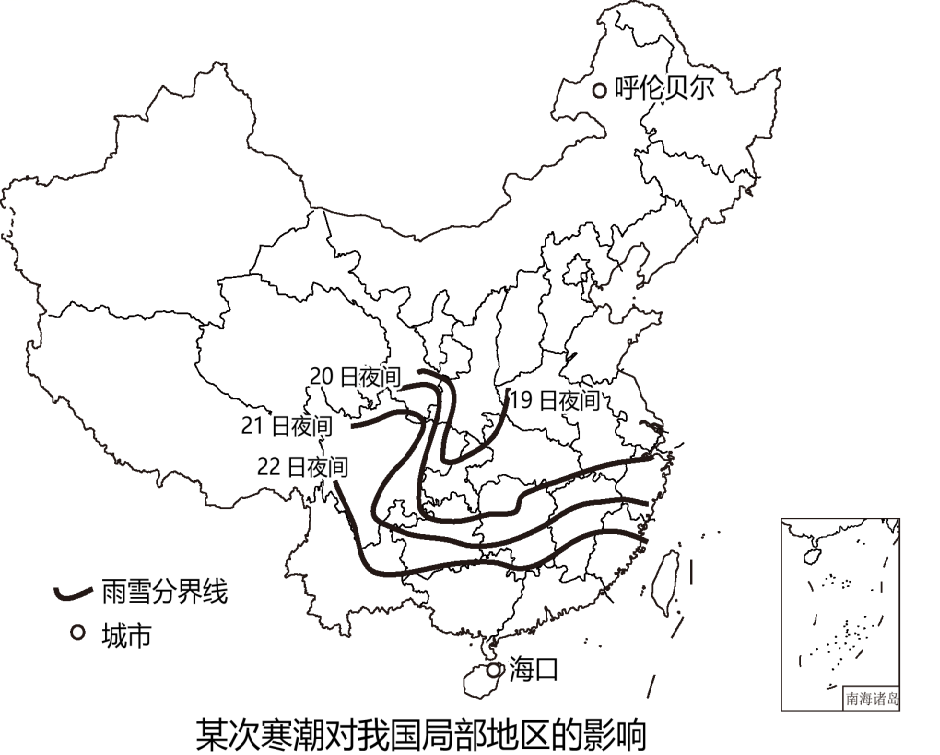

9、 寒潮是我国冬春季节常见的灾害性天气,对农业生产危害很大。阅读材料,完成下列问题。

下图是某次寒潮对我国局部地区的影响示意图,图中的雨雪分界线是指降雨与降雪(含雨夹雪)的界线。受这次寒潮影响,内蒙古呼伦贝尔创下了-47.5℃的极端低温,海南岛也跌破了5℃,寒潮对海南岛造成的农业经济损失却要比内蒙古严重。

(1)、从农业生产角度,比较说明此次寒潮对海南岛造成的农业经济损失比内蒙古严重的原因。(2)、请提出合理化建议,以帮助当地农民减轻寒潮带来的影响。(3)、说明地理信息技术在预防或减轻突发性雨雪、冷冻灾害所起的作用。

(1)、从农业生产角度,比较说明此次寒潮对海南岛造成的农业经济损失比内蒙古严重的原因。(2)、请提出合理化建议,以帮助当地农民减轻寒潮带来的影响。(3)、说明地理信息技术在预防或减轻突发性雨雪、冷冻灾害所起的作用。 -

10、 阅读材料,完成下面问题。

材料一 德国联邦内政部2020年2月8日公布的数据显示,2019年德国共正式收到11.1万份外国人避难申请。申请避难者来源国前三名分别为叙利亚、伊拉克和土耳其。

材料二 一个叙利亚家庭需要花费两年的家庭收入,才有可能将家中的年轻人送到欧洲。到达欧洲后,他们要找到工作,再将工作攒下的钱寄回家里,让其他家庭成员来欧洲团聚。

材料三 图1为叙利亚及周边国家示意图,图2为叙利亚难民避难地分布图。

(1)、分析大量叙利亚难民选择到德国避难的原因。(2)、说明叙利亚难民避难地分布的突出特征,并简要分析其原因。

(1)、分析大量叙利亚难民选择到德国避难的原因。(2)、说明叙利亚难民避难地分布的突出特征,并简要分析其原因。 -

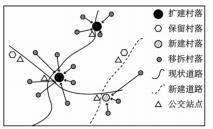

11、阅读图文材料,完成下列问题。

甘肃省东通陕西、西达新疆,省会兰州处于西北地区的“十字路口”,是该省最重要的经济、文化、科技中心。该省西北部的Z县制定了县域内精准扶贫方案,规划对某一村落实行生态搬迁。图左示意甘肃省人口空间分布,图右中的甲、乙、丙、丁为该村生态搬迁备选安置点。

(1)、描述甘肃省人口空间分布特征。(2)、请结合环境承载力,为该村在甲、乙、丙、丁四地中选取一处最佳安置点,并说明理由。

(1)、描述甘肃省人口空间分布特征。(2)、请结合环境承载力,为该村在甲、乙、丙、丁四地中选取一处最佳安置点,并说明理由。 -

12、以下为2023年暑假成都某中学研学旅行的行程安排,其中四姑娘山的平均海拔是3200米。完成下面小题。

DAY1:成都——映秀镇——耿达镇——卧龙镇——巴朗山——四姑娘山镇,车程4—5小时;观景3—4小时

DAY2:长坪沟检票处——斯古拉寺——观峰亭——虫虫脚瀑布——枯树滩——红石滩——木骡子——原路返回,车程0.5小时+徒步路程7—8小时

DAY3:四姑娘山镇——成都,车程3—4小时

(1)、在本次研学旅行中,需要准备的物品有( )①地图 ②雨具 ③帐篷 ④防晒物品

A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④(2)、在本次研学旅行途中,需要特别注意防范的地质灾害为( )A、滑坡、泥石流 B、暴雨洪涝 C、高温中暑 D、地震(3)、出发前,带队老师对许多可能突发的情况做了预案,其中有在沿途遇到泥石流的预案,正确做法是( )A、快速朝河流下游方向跑到地势低的地方躲起来 B、朝垂直于河谷的高处方向逃离 C、沿着山谷向山顶奔跑,寻找制高点 D、保持冷静抱住大树,减少泥石流的冲击 -

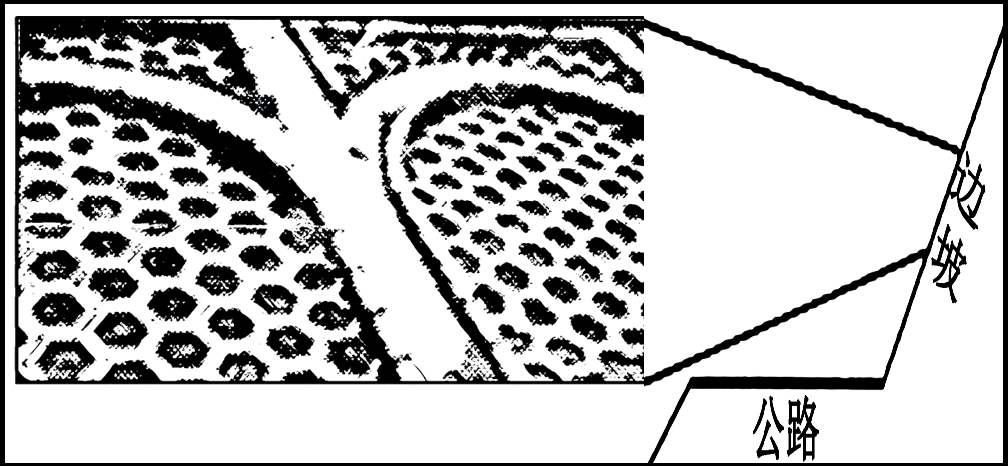

13、下图示意某山区公路及边坡景观,据此完成下面小题。

(1)、图中所示边坡工程主要用于防御的自然灾害是( )A、台风 B、滑坡 C、山洪 D、地震(2)、图中工程大量使用类似蜂巢结构的水泥网格,其主要作用是( )A、增加工程美观 B、防止水流下渗,减轻坡体重量 C、节约工程用料 D、利于植被生长,加固坡体土壤

(1)、图中所示边坡工程主要用于防御的自然灾害是( )A、台风 B、滑坡 C、山洪 D、地震(2)、图中工程大量使用类似蜂巢结构的水泥网格,其主要作用是( )A、增加工程美观 B、防止水流下渗,减轻坡体重量 C、节约工程用料 D、利于植被生长,加固坡体土壤 -

14、中国地震台网正式测定:2023年12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县(北纬35.70度,东经102.79度)发生6.2级地震,震源深度10千米,此次地震对积石山县造成的破坏极大,房屋倒塌众多,死亡人数超过100人,加上12月超强寒潮影响,灾区救灾任务困难重重。下图为某居民手机地震预警信息。完成下面小题。

(1)、该居民手机显示距震中90km,主要借助的现代地理信息技术是( )A、遥感技术 B、全球卫星导航系统 C、地理信息系统 D、信息通信技术(2)、与其他季节的地震相比,积石山县此次地震灾害发生后最急需的物资是( )A、保暖物资 B、药品物资 C、食品物资 D、水源物资(3)、积石山县此次地震受灾程度较为严重,主要原因有( )

(1)、该居民手机显示距震中90km,主要借助的现代地理信息技术是( )A、遥感技术 B、全球卫星导航系统 C、地理信息系统 D、信息通信技术(2)、与其他季节的地震相比,积石山县此次地震灾害发生后最急需的物资是( )A、保暖物资 B、药品物资 C、食品物资 D、水源物资(3)、积石山县此次地震受灾程度较为严重,主要原因有( )①发生在工作时间 ②人口集中,救灾难度大

③震源较浅,震级高 ④经济较落后,房屋抗震级别低

A、①② B、①③ C、②④ D、③④(4)、该地为该居民手机上提供的地震应急避险方案,最科学的是( )①衣柜中躲藏 ②选择夹角避震 ③跳窗逃生 ④远离建筑物

A、①② B、①③ C、②④ D、③④ -

15、读下图,完成下面小题。

(1)、图中表示人口合理容量的是( )A、甲处 B、乙处 C、丙处 D、丁处(2)、乙点之后曲线发生了明显的改变,最可能是因为( )A、人口减少 B、科技进步 C、劳动力增加 D、政策改变(3)、M处可能出现的是( )A、生活质量提高 B、人口老龄化严重 C、环境质量提高 D、生态环境恶化

(1)、图中表示人口合理容量的是( )A、甲处 B、乙处 C、丙处 D、丁处(2)、乙点之后曲线发生了明显的改变,最可能是因为( )A、人口减少 B、科技进步 C、劳动力增加 D、政策改变(3)、M处可能出现的是( )A、生活质量提高 B、人口老龄化严重 C、环境质量提高 D、生态环境恶化 -

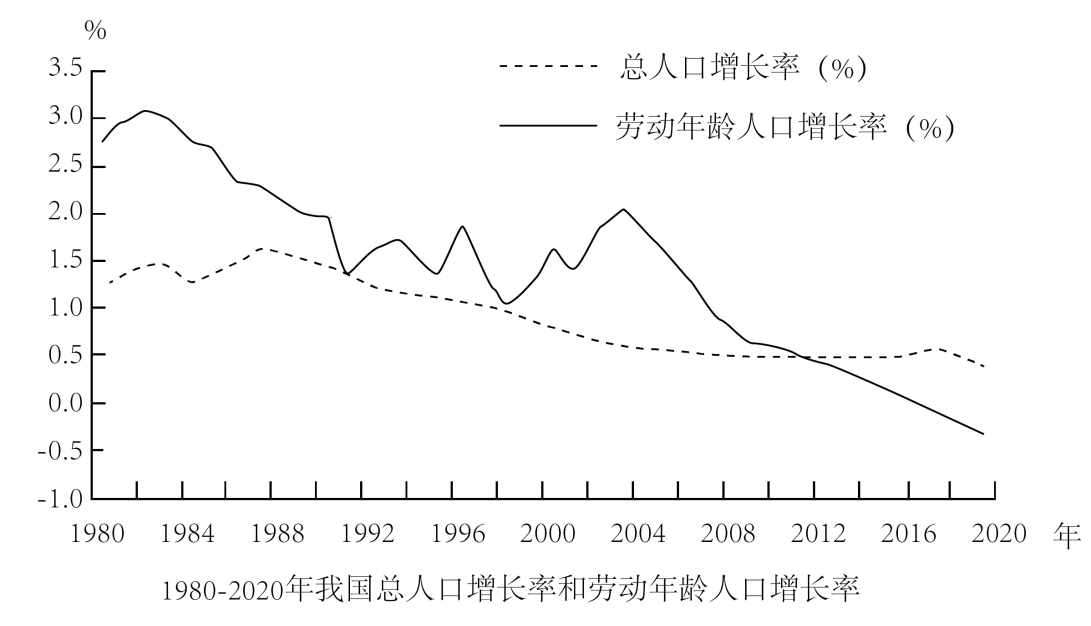

16、我国规定,男子16—60岁,女子16—55岁视为劳动年龄人口。下图是我国1980—2020年总人口和劳动年龄人口增长率变化图,据此完成下面小题。

(1)、 图示期间,我国人口总数( )A、持续增加 B、波动增加 C、持续减少 D、波动减少(2)、针对近年来劳动力年龄人口增长率不断下降情况,最可行的措施是( )A、禁止人口迁移 B、取消计划生育政策 C、大量吸纳境外移民 D、适度延迟退休年龄

(1)、 图示期间,我国人口总数( )A、持续增加 B、波动增加 C、持续减少 D、波动减少(2)、针对近年来劳动力年龄人口增长率不断下降情况,最可行的措施是( )A、禁止人口迁移 B、取消计划生育政策 C、大量吸纳境外移民 D、适度延迟退休年龄 -

17、我国青藏高原人口分布格局长期稳定。“祁吉线”两侧地域面积大致相等。下图为“祁吉线”示意图。读图完成下面小题。

(1)、青藏高原人口空间分布特征为( )A、西北密,东南疏 B、中间疏,四周密 C、西北疏,东南密 D、中间密,四周疏(2)、造成祁吉线两侧人口疏密格局长期稳定的最根本因素是( )A、自然环境条件 B、经济发展水平 C、计划生育政策 D、社会历史条件

(1)、青藏高原人口空间分布特征为( )A、西北密,东南疏 B、中间疏,四周密 C、西北疏,东南密 D、中间密,四周疏(2)、造成祁吉线两侧人口疏密格局长期稳定的最根本因素是( )A、自然环境条件 B、经济发展水平 C、计划生育政策 D、社会历史条件 -

18、 阅读材料,完成下面问题。

根据经济发展水平高低和距离市中心远近,将武汉都市圈划分为内圈层、 中圈层和外圈层,各圈层的区县与市中心交通便利。将汽车产业链中价值较高、技术密集的环节划分为核心环节,把价值较低、技术门槛不高的环节划分为配套环节。修理环节与零部件环节合作关系紧密,且集中于消费市场附近。 目前各圈层形成了以区县为中心的汽车产业聚集点,汽车修理环节布局存在向中、外圈层的区县明显扩散的趋势。图(a )示意武汉都市圈汽车企业数量密度, 图(b)示意武汉都市圈汽车产业分工结构及各区县的汽车产业聚集状况。

(1)、概括武汉都市圈的内圈层汽车产业空间分布特征。(2)、分析中、外圈层的区县吸引汽车修理环节的有利区位条件。(3)、简述配套环节“小集聚、大分散”产业布局对汽车产业发展的积极影响。

(1)、概括武汉都市圈的内圈层汽车产业空间分布特征。(2)、分析中、外圈层的区县吸引汽车修理环节的有利区位条件。(3)、简述配套环节“小集聚、大分散”产业布局对汽车产业发展的积极影响。 -

19、 阅读材料,完成下面问题。

材料一:云南的昆明、玉溪等所在的滇中地区,拥有世界上最适宜种植鲜花的地 理条件。昆明斗南是滇中鲜花的种植和集散中心,是世界第二、亚洲第一大花卉市场。 平均每天有近 3000 万枝鲜花流向 50 多个国家和地区。斗南鲜花可以在 72 小时内抵达 全国各地,境外鲜花以空运为主。

材料二 :荷兰占全球花卉贸易出 口总额的 70%。鲜花多在电力温室中种植,利用 冷冻技术销往世界各地。荷兰鲜花从研究、培育、种植、销售均实现高度专业化。下 图分别示意荷兰和云南省的地理位置。

(1)、与荷兰相比,指出云南滇中地区花卉种植的优势条件。(2)、分析近年来斗南花卉产业迅速崛起的社会经济条件。(3)、简述荷兰花卉产业发展对斗南的借鉴意义。

(1)、与荷兰相比,指出云南滇中地区花卉种植的优势条件。(2)、分析近年来斗南花卉产业迅速崛起的社会经济条件。(3)、简述荷兰花卉产业发展对斗南的借鉴意义。 -

20、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一:新中国成立后,上海开启了郊区城镇化进程,逐步在郊区建设了许多功 能区,促进各类要素在此集聚。2001 年后,上海在郊区建设新城,完善基础设施和公 共配套,布局大型购物中心,逐步实现产城融合。临港新城(L 城)东临东海,是产 城融合的典范,新城森林覆盖率达 50%以上,城市硬化地面主要由废弃陶片制成的再生地砖和透水沥青铺设,功能区围绕湖泊形成了城市环带。

材料二:下图示意上海 1949 年以来上海郊区城镇化进程。

(1)、据图归纳建国后上海郊区城镇化的特点。(2)、分析 2000 年以后三类要素向郊区流动对居民生产生活产生的积极影响。(3)、说明临港新城对我国城市生态建设的借鉴意义。

(1)、据图归纳建国后上海郊区城镇化的特点。(2)、分析 2000 年以后三类要素向郊区流动对居民生产生活产生的积极影响。(3)、说明临港新城对我国城市生态建设的借鉴意义。