相关试卷

-

1、关于下列大洲叙述不正确的是()A、非洲——热带大陆 B、南极洲——冰雪大陆 C、拉丁美洲——人种的大熔炉 D、欧洲——人口增长较快

-

2、下图中赤道穿过大陆中部的大洲是()

A、亚洲 B、欧洲 C、非洲 D、大洋洲

A、亚洲 B、欧洲 C、非洲 D、大洋洲 -

3、读如图,完成问题.

(1)、世界上面积最大的大洲和大洋分别是()A、亚洲、大西洋 B、非洲、太平洋 C、非洲、大西洋 D、亚洲、太平洋(2)、下列各大洲中,不濒临太平洋的是()A、欧洲 B、亚洲 C、南美洲 D、北美洲(3)、世界上面积最大的岛屿是()A、台湾岛 B、海南岛 C、格陵兰岛 D、加里曼丹岛(4)、七大洲中纬度最高的大洲是()A、亚洲 B、非洲 C、北美洲 D、南极洲(5)、被北美洲、亚洲、欧洲包围的大洋是()A、太平洋 B、大西洋 C、印度洋 D、北冰洋

(1)、世界上面积最大的大洲和大洋分别是()A、亚洲、大西洋 B、非洲、太平洋 C、非洲、大西洋 D、亚洲、太平洋(2)、下列各大洲中,不濒临太平洋的是()A、欧洲 B、亚洲 C、南美洲 D、北美洲(3)、世界上面积最大的岛屿是()A、台湾岛 B、海南岛 C、格陵兰岛 D、加里曼丹岛(4)、七大洲中纬度最高的大洲是()A、亚洲 B、非洲 C、北美洲 D、南极洲(5)、被北美洲、亚洲、欧洲包围的大洋是()A、太平洋 B、大西洋 C、印度洋 D、北冰洋 -

4、读亚洲地形图,完成下面小题。

(1)、图中A高原名称是()A、帕米尔高原 B、德干高原 C、青藏高原 D、伊朗高原(2)、图中B河流名称是()A、恒河 B、长江 C、叶尼塞河 D、黄河(3)、由图可知,亚洲地势特点是()A、中间高、四周低 B、四周高、中间低 C、东南低、西北高 D、西北低、东南高

(1)、图中A高原名称是()A、帕米尔高原 B、德干高原 C、青藏高原 D、伊朗高原(2)、图中B河流名称是()A、恒河 B、长江 C、叶尼塞河 D、黄河(3)、由图可知,亚洲地势特点是()A、中间高、四周低 B、四周高、中间低 C、东南低、西北高 D、西北低、东南高 -

5、北冰洋和南极洲相同点是()A、地势都高 B、跨经度广 C、跨纬度广 D、都有企鹅

-

6、人类开发海洋资源最重要的地带是()A、大陆架 B、大陆坡 C、海沟 D、大洋中脊

-

7、苏伊士运河沟通了()A、地中海和大西洋 B、地中海和黑海 C、波斯湾和阿拉伯海 D、红海和地中海

-

8、“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流;我们亚洲,树都根连根……”上述歌曲所描写的大洲东、北、南三面分别濒临()A、北冰洋、太平洋、印度洋 B、大西洋、北冰洋、印度洋 C、太平洋、北冰洋、印度洋 D、太平洋、北冰洋、大西洋

-

9、关于四大洋叙述正确的是()A、太平洋和欧洲相邻 B、印度洋的平面轮廓呈S形 C、太平洋底有世界上最深的海沟—马里亚纳海沟 D、北冰洋是唯一有冰山的洋

-

10、1519年麦哲伦率船队从西班牙出发,实行人类首次环球航行。读图回答下面小题

(1)、由图可见,西班牙位于的大洲①是()A、亚洲 B、非洲 C、欧洲 D、北美洲(2)、在这次环球航行中,麦哲伦的船队没有经过的大洋是()A、太平洋 B、大西洋 C、印度洋 D、北冰洋(3)、此次环球航行中,麦哲伦的船队从出发点依次过的大洋是()A、印度洋—太平洋—大西洋—印度洋 B、北冰洋—太平洋—大西洋—北冰洋 C、大西洋—太平洋—印度洋—大西洋 D、大西洋—印度洋—太平洋—大西洋(4)、由图可见,船队绕过好望角时,船员们看到的大洲②是()A、亚洲 B、非洲 C、欧洲 D、北美洲

(1)、由图可见,西班牙位于的大洲①是()A、亚洲 B、非洲 C、欧洲 D、北美洲(2)、在这次环球航行中,麦哲伦的船队没有经过的大洋是()A、太平洋 B、大西洋 C、印度洋 D、北冰洋(3)、此次环球航行中,麦哲伦的船队从出发点依次过的大洋是()A、印度洋—太平洋—大西洋—印度洋 B、北冰洋—太平洋—大西洋—北冰洋 C、大西洋—太平洋—印度洋—大西洋 D、大西洋—印度洋—太平洋—大西洋(4)、由图可见,船队绕过好望角时,船员们看到的大洲②是()A、亚洲 B、非洲 C、欧洲 D、北美洲 -

11、有关大洲和大洋的说法,正确的是()A、面积最大的海洋是大西洋 B、亚欧大陆是世界上面积最大的大陆 C、苏伊士运河是亚洲与北美洲的分界线 D、跨纬度最广的大洲是南极洲

-

12、新中国建立初期,中国共产党领导并依靠人民谱写了不懈探索与奋斗历史。阅读下列材料,回答问题。

【筹建新中国】

材料一:诸位代表先生们,我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站起来了……我们团结起来,以人民解放战争和人民大革命打到了内外压迫者,宣布中华人民共和国的成立了。

——毛泽东在一届政协会上的讲话

【建立新政权】

材料二:中华人民人共和国的成立,将数千年来的封建压迫,100 年来的帝国主义侵略,22 年的国民党反动统治,一齐被中国人民葬入坟墓,半殖民地半封建时代过去了。从此人民成了国家的主人,中国历史进入了一个民族复兴的新时代。

【巩固新政权】

材料三:如果(我们对朝鲜问题)置之不理,美国必然得寸进尺,走日本侵略中国的老路,甚至比日本搞得更凶。用三把尖刀插在中国的身上:从朝鲜一把刀插在头上,从台湾一把刀插在腰上,从越南一把刀插在脚下。天下有变,它就从三个方向向我们进攻。那我们就被动了。所以,打得一拳开,免得百拳来!抗美援朝,就是保家卫国!

——毛泽东

材料四:

材料五:1950 年,辽宁金县三十里堡梅家村的翻身农民,昼夜不停地拉土垫地,硬是把一千多亩盐碱地改变为良田。第二年种上花生和棉花,喜获丰收。梅家村的粮食产量不断增加……1951 年全国粮食产量达到 14000 多万吨,比 1949 年增长 26.9%。农业生产得到了迅速的恢复和发展,为新中国的工业化开辟了道路。

(1)、材料一中的这次会议上通过临时宪法作用的法律文件是什么?这次会议确立了哪一政治制度?(2)、依据材料二与所学,指出“民族复兴新时代”的“新”体现在哪些方面?(3)、据材料三结合所学分析中国人民志愿军赴朝作战的原因是什么?指出抗美援朝战争的根本目的是什么。(4)、该文件的颁布使土地所有制发生了怎样的变化?根据材料五结合所学回答,该事件产生了怎样的积极影响? -

13、新中国建立初期,中国共产党领导并依靠人民谱写了不懈探索与奋斗历史。阅读材料,

回答问题。

材料一:中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步,改变这个殖民地、半殖民地半封建的社会形态,使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义社会。

——摘自毛泽东《新民主主义论》

材料二:现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

材料三:1953 年将是我国进行大规模建设的第一年。工业化——这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负,不再穷困生活的基本保证,因此这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。

——《人民日报》1953 年元旦评论

材料四:1952-1956 年我国工业总产值公私经济所占份额变化表

年份/比重

公有经济

私有经济

1952年

23.5%

76.5%

1956年

100%

(1)、根据材料一并结合所学,指出中国革命“第一步”和“第二步”各自胜利的标志。(2)、材料二反映了新中国成立后我国怎样的经济状况?(3)、依据材料三并结合所学知识回答,全国人民的“最高利益”指的是什么?党和政府为实现这一“最高利益”进行了“一五计划”并大幅度超额完成,请在交通、工业领域各举一例。(4)、材料四反映了我国经济成分有什么变化?这对推动我国社会发展有什么意义? -

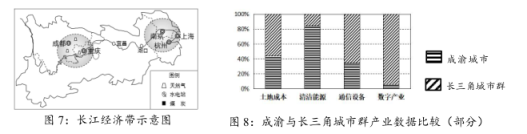

14、2022 年,长三角城市群和成渝城市群,依托长江经济带实现东西联动,启动国家“东数西算”工程。读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:2022 年长三角城市群和成渝城市群东西联动,启动“东数西算”工程。“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据等算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部。这项工程的启动,一是需要廉价的算力成本,比如土地、电力和清洁能源成本;二是需要雄厚的通信基础设施布局,以及雄厚的数字经济产业经济群。

(1)、据图 7,完成下表。区域

长三角城市群

成渝城市群

行政区划

上海、江苏、浙江

重庆、_ (填省级行政区名称)

区位优势

位于长江下游,航运条件好

位于长江上游,_▲

(2)、综合上述材料,从区域发展原则的角度,说明长三角城市群和成渝城市群东西联动,启动“东数西算”工程的合理性。 -

15、推进黄河流域生态保护和高质量发展,关系中华民族的伟大复兴。宁夏是枸杞原产地,栽培枸杞已有 500 多年的历史,获得了中国国家地理标志产品。读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:近年来,为落实黄河流域生态保护和高质量发展,中卫县和中宁县把植绿增绿和枸杞产业发展有机结合起来,新植枸杞 8720 万亩,切切实实增加村民的收入,推进共同富裕,实现了生态效益、经济效益双赢。

(1)、据图 6,概况宁夏年降水量空间分布特征。(2)、宁夏平原枸杞品质优良,据材料一,从自然环境角度分析原因。(3)、综合上述材料,从可持续发展的角度,分析中卫和中宁县大力推进枸杞种植的必要性。 -

16、我国第一个五年计划完成已经过去 66 周年。下表是“一五”计划期间农、轻、重工业产值增长速度和比重变化情况,其中认识正确的是( )

行业比重

1953年农、轻、重比例(%)

1957年农、轻、重比例(%)

平均增长速度(%)

农业

52.8

43.5

4.5

轻工业

29.6

29.2

12.8

重工业

17.6

27.3

25.4

A、农业增长缓慢,说明国家对农业发展没有政策支持 B、轻工业发展平稳,成为发展社会经济的中坚力量 C、重工业发展快速,说明国家优先发展重工业 D、从农、轻、重各方面的发展来判断,我国已经成为工业化强国 -

17、下图是新中国成立后国民经济发展状况曲线图,其中从③到④产生变化的主要原因是发展状况( )

A、提出多快好省地建设社会主义的总路线 B、“一五计划”的完成 C、实施“调整、巩固、充实、提高”方针 D、“大跃进”和人民公社化运动的开展

A、提出多快好省地建设社会主义的总路线 B、“一五计划”的完成 C、实施“调整、巩固、充实、提高”方针 D、“大跃进”和人民公社化运动的开展 -

18、历史图片承载着丰富的信息,见证了伟大的历史。如果为下面的三幅图片反映的历史拟定一个( )

标题,最恰当的是

A、走向社会主义 B、建设之路的曲折探索 C、新民主主义革命的兴起 D、建设中国特色社会主义 -

19、学习历史需要正确认识史实与结论之间的关系。下列史实与结论对应关系正确的是( )A、新中国的成立——中国进入社会主义初级阶段 B、西藏的和平解放——标志着中国完成统一 C、土地改革的完成——地主不再拥有土地 D、抗美援朝的胜利——是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑

-

20、2023 年 3 月 5 日是第 60 个学雷锋纪念日。1963 年毛泽东曾经发出“向雷锋同志学习”的号召,这个号召当时适应了( )A、社会主义改造的需要 B、全面建设社会主义的需要 C、第一届全国人大召开的需要 D、完成“一五计划”建设目标的需要