相关试卷

-

1、下图所示的显性基因A、B、C调节了四种表型之间的相互转化,其中T型箭头表示抑制(基因C对基因B有抑制作用),而隐性突变a、b、c则会失去相应功能,三对基因独立遗传。下列杂交方式对应的子代表型分离比,错误的是( )

A、AABbCc×AaBbCc,1∶3∶12 B、AaBbCc×AaBbCc,16∶3∶9∶36 C、AaBbCc×aabbcc,9∶4∶3 D、AaBbCC×AaBbCc,4∶12

A、AABbCc×AaBbCc,1∶3∶12 B、AaBbCc×AaBbCc,16∶3∶9∶36 C、AaBbCc×aabbcc,9∶4∶3 D、AaBbCC×AaBbCc,4∶12 -

2、人体细胞之间的通讯多数是通过信号分子传递的。有些信号分子作用于细胞表面的受体,这种信息分子称为第一信使,由其转换而来的细胞内信号则称为第二信使,如图所示。下列叙述错误的是( )

A、细胞表面的膜受体的化学本质通常为蛋白质 B、大多数神经递质和激素都是第一信使 C、第二信使通过调控细胞核内基因的翻译过程发挥作用 D、第一信使与膜受体结合体现了细胞膜的信息交流功能

A、细胞表面的膜受体的化学本质通常为蛋白质 B、大多数神经递质和激素都是第一信使 C、第二信使通过调控细胞核内基因的翻译过程发挥作用 D、第一信使与膜受体结合体现了细胞膜的信息交流功能 -

3、TRPV1受体对辣椒素和热刺激等敏感,如图甲所示,当TRPV1受体被激活时,使神经细胞产生兴奋,进而产生疼痛感。季胺类衍生物QX-314单独使用时不能通过细胞膜,但将QX-314与辣椒素联合使用时,能使人产生持久的痛觉阻滞,图乙是在突触后膜上将QX-314与辣椒素联合使用时的作用机理示意图。下列叙述正确的是( )

A、吃辣火锅再喝热饮料,感觉神经元产生的痛觉更强 B、敲除TRPV1受体基因的小鼠可能会对高温的敏感性减弱 C、辣椒素可直接阻止Na+内流,抑制兴奋产生,使痛觉阻滞 D、吃辣椒后,毛细血管舒张,汗腺分泌量增加,实现该过程主要依赖体液调节

A、吃辣火锅再喝热饮料,感觉神经元产生的痛觉更强 B、敲除TRPV1受体基因的小鼠可能会对高温的敏感性减弱 C、辣椒素可直接阻止Na+内流,抑制兴奋产生,使痛觉阻滞 D、吃辣椒后,毛细血管舒张,汗腺分泌量增加,实现该过程主要依赖体液调节 -

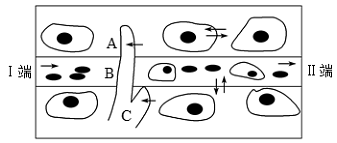

4、下图为人体某组织的局部结构示意图,A、B、C表示不同的体液,下列叙述正确的是( )

A、只要维持内环境稳态就不会引起机体产生疾病 B、A、B、C的成分和含量相近,但不完全相同,最主要差别在于A中含有较多蛋白质 C、如果图示为肺部组织,则Ⅱ端比Ⅰ端血浆中葡萄糖含量低、O2较多 D、如果图示为胰岛组织,则饱饭后Ⅱ端比Ⅰ端血浆中胰岛素含量高、葡萄糖含量高

A、只要维持内环境稳态就不会引起机体产生疾病 B、A、B、C的成分和含量相近,但不完全相同,最主要差别在于A中含有较多蛋白质 C、如果图示为肺部组织,则Ⅱ端比Ⅰ端血浆中葡萄糖含量低、O2较多 D、如果图示为胰岛组织,则饱饭后Ⅱ端比Ⅰ端血浆中胰岛素含量高、葡萄糖含量高 -

5、2型糖尿病常见于中老年人,发病率高,主要与胰岛素抵抗有关。运动可改善胰岛素抵抗,降低血糖浓度。科研人员比较健康人与2型糖尿病患者餐后不同组织的葡萄糖摄取速率,结果如图所示。下列分析正确的是( )

A、胰岛素受体与胰岛素结合并转运葡萄糖进入组织细胞 B、骨骼肌产生胰岛素抵抗是2型糖尿病患者的主要病因 C、2型糖尿病患者餐后的肝糖原合成速率较健康人的低 D、运动改善胰岛素抵抗与脂肪组织、脑组织的代谢密切相关

A、胰岛素受体与胰岛素结合并转运葡萄糖进入组织细胞 B、骨骼肌产生胰岛素抵抗是2型糖尿病患者的主要病因 C、2型糖尿病患者餐后的肝糖原合成速率较健康人的低 D、运动改善胰岛素抵抗与脂肪组织、脑组织的代谢密切相关 -

6、在胚胎发育的早期染色体失活中心(XIC)负责 X染色体计数,并随机只允许一条X染色体保持活性,其余的 X染色体高度浓缩化后失活,形成巴氏小体。若某一个早期胚胎细胞的一条X染色体失活,则这个祖先细胞分裂的所有子细胞均失活同一条X染色体。根据题中信息,下列有关叙述错误的是( )

A、巴氏小体可以应用于鉴定性别,通常情况下,细胞有巴氏小体的个体为雌性 B、该机制有利于维持雌、雄个体的X染色体上的基因编码的蛋白质在数量上达到平衡 C、人类抗维生素 D佝偻病,基因型为XDXd的个体比XDY的个体发病程度轻 D、性染色体组成为 XXY的个体,其细胞核具有2个巴氏小体

A、巴氏小体可以应用于鉴定性别,通常情况下,细胞有巴氏小体的个体为雌性 B、该机制有利于维持雌、雄个体的X染色体上的基因编码的蛋白质在数量上达到平衡 C、人类抗维生素 D佝偻病,基因型为XDXd的个体比XDY的个体发病程度轻 D、性染色体组成为 XXY的个体,其细胞核具有2个巴氏小体 -

7、跑步是一种良好的健身运动,下列对跑步过程中身体变化的叙述,错误的是( )A、跑步过程中骨骼肌细胞代谢增强,产生大量的热量 B、跑步过程中大脑皮层通过自主神经系统支配腿部肌肉,调节运动节奏 C、跑步过程中胰高血糖素分泌增加,促进肝糖原分解,使血糖升高 D、跑步过程中CO2浓度变化会刺激相关感受器,进而使呼吸运动增强

-

8、下列关于内环境稳态调节的叙述,正确的是( )A、机体中衰老或突变的细胞被及时识别和清除以实现免疫自稳 B、体液中CO2浓度适度升高使脑干呼吸中枢兴奋,从而调节呼吸运动 C、正常人的血浆pH接近中性,与它含有HCO3-、NO3-等离子有关 D、内环境稳态是指内环境的渗透压、酸碱度和温度处于相对稳定状态

-

9、如图所示的图解表示构成细胞的元素、化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质。据图分析,错误的是( )

A、在动物细胞内,与物质 A 作用最相近的物质是糖原 B、当P元素供应不足时,会影响物质 B的合成 C、失去两个磷酸基团的ATP是物质C的基本单位之一 D、物质d是雄性激素,其合成的场所是内质网

A、在动物细胞内,与物质 A 作用最相近的物质是糖原 B、当P元素供应不足时,会影响物质 B的合成 C、失去两个磷酸基团的ATP是物质C的基本单位之一 D、物质d是雄性激素,其合成的场所是内质网 -

10、若真核细胞核内的核仁被破坏,下列生理过程中最先受到影响的是( )A、脱氧核苷酸→DNA B、氨基酸→抗体 C、甘油+脂肪酸→脂肪 D、葡萄糖→糖原

-

11、下列关于遗传学概念的解释,不正确的是( )A、显性性状:两个亲本杂交,子一代中显现出来的性状 B、性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象 C、等位基因:位于同源染色体的相同位置上,控制相对性状的基因 D、伴性遗传:由位于性染色体上的基因控制,遗传上总是与性别相关联的现象

-

12、生长激素对软骨细胞生长的调节过程如图所示。下列叙述错误的是( )

A、GH 经体液运输至肝脏和软骨细胞 B、垂体和软骨细胞上有 IGF-1 受体 C、GH 含量过低可能导致幼儿患呆小症 D、GH 与 IGF-1 具有协同作用

A、GH 经体液运输至肝脏和软骨细胞 B、垂体和软骨细胞上有 IGF-1 受体 C、GH 含量过低可能导致幼儿患呆小症 D、GH 与 IGF-1 具有协同作用 -

13、植物生命活动受植物激素、环境因素等多种因素的调节。下列叙述正确的是( )A、菊花是自然条件下秋季开花的植物,遮光处理可使其延迟开花 B、玉米倒伏后,茎背地生长与重力引起近地侧生长素含量较低有关 C、组织培养中,细胞分裂素与生长素浓度比值高时能诱导根的分化 D、土壤干旱时,豌豆根部合成的脱落酸向地上运输可引起气孔关闭

-

14、某同学足球比赛时汗流浃背,赛后适量饮水并充分休息。下列相关叙述错误的是( )A、足球比赛中支气管扩张,消化液分泌增加 B、运动所致体温升高的恢复与皮肤血流量、汗液分泌量增多相关 C、大量出汗后适量饮用淡盐水,有助于维持血浆渗透压的相对稳定 D、适量运动有助于减少和更好地应对情绪波动

-

15、植酸酶能催化分解植酸磷,从而提高植物性饲料中磷的利用率。科研人员从土壤中分离出5种能够产生植酸酶的细菌菌株,分别为a、b、c、d和e。植酸磷被分解后培养基上会出现透明圈,分离的操作过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A、可用干热灭菌法对土壤样品进行灭菌 B、该实验采用了平板划线法进行接种和计数 C、e细菌植酸酶的活性比a细菌植酸酶的高 D、经过图示的操作,土壤样品被稀释了104倍

A、可用干热灭菌法对土壤样品进行灭菌 B、该实验采用了平板划线法进行接种和计数 C、e细菌植酸酶的活性比a细菌植酸酶的高 D、经过图示的操作,土壤样品被稀释了104倍 -

16、棉铃虫CYP67B基因发生突变使其抗药性增强,相关叙述正确的是( )A、CYP67B基因的突变导致棉铃虫产生了抗药性 B、施用农药导致CYP67B突变基因的频率增加 C、CYP67B基因的突变是长期自然选择的结果 D、野生型棉铃虫与抗药性棉铃虫之间存在生殖隔离

-

17、为探究基因OsNAC对光合作用的影响机制,研究人员在相同条件下种植某品种水稻的野生型(WT)、OsNAC敲除突变体(KO)及OsNAC过量表达株(OE),测定了灌浆期旗叶(位于植株最顶端)中编码蔗糖转运蛋白的基因的相对表达量、蔗糖含量及单株产量,结果如图1所示。回答下列问题:

(1)、可利用法分离水稻叶片中的光合色素,得到的滤纸条上的蓝绿色色素带代表。蔗糖属于光合作用的产物,其产生于阶段。(2)、结合图1分析,OsNAC过量表达会使旗叶净光合速率(填“增大”“不变”或“减小”),发生相应变化的可能原因是。(3)、为进一步研究基因OsNAC对光合作用的影响机制,研究人员测定了灌浆期各组旗叶的叶绿素含量,结果如图2所示。分析发现,与WT组相比,OE组叶绿素含量较高,推测影响光合作用的机制还包括。

(1)、可利用法分离水稻叶片中的光合色素,得到的滤纸条上的蓝绿色色素带代表。蔗糖属于光合作用的产物,其产生于阶段。(2)、结合图1分析,OsNAC过量表达会使旗叶净光合速率(填“增大”“不变”或“减小”),发生相应变化的可能原因是。(3)、为进一步研究基因OsNAC对光合作用的影响机制,研究人员测定了灌浆期各组旗叶的叶绿素含量,结果如图2所示。分析发现,与WT组相比,OE组叶绿素含量较高,推测影响光合作用的机制还包括。

-

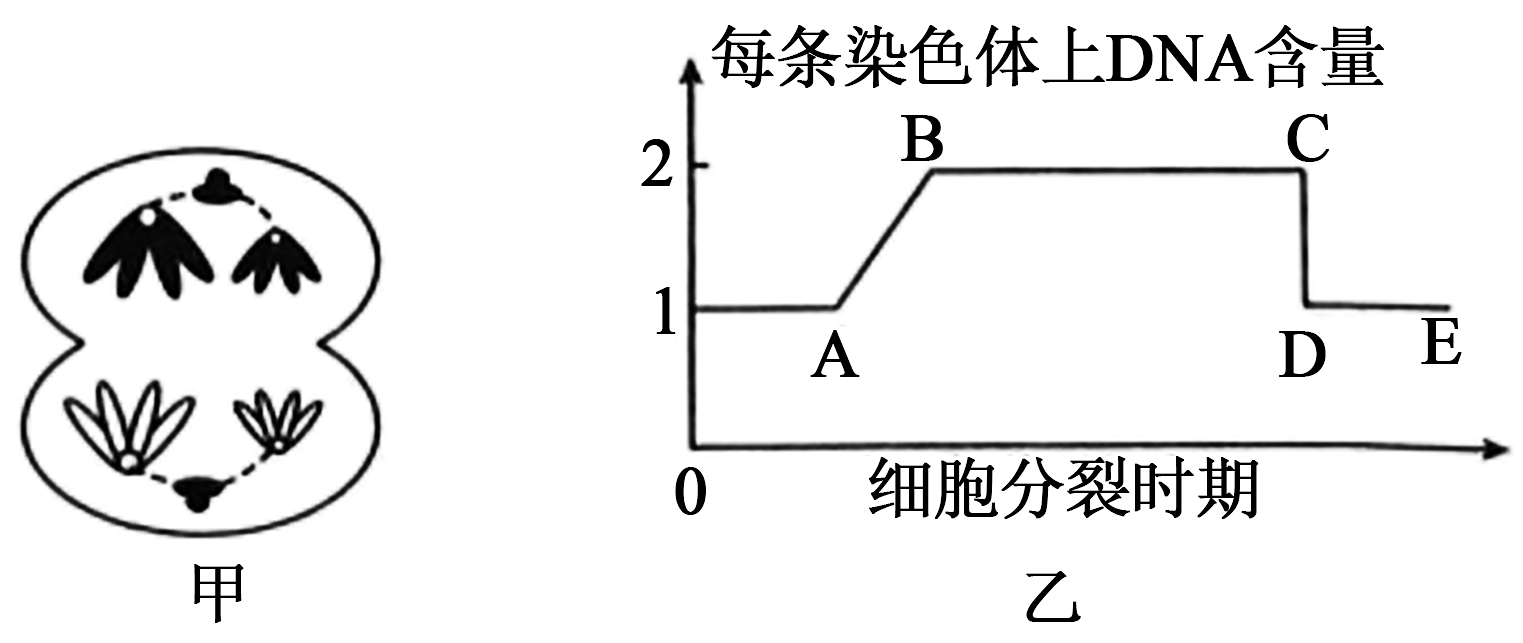

18、某种生物(2n=4)细胞分裂过程中的相关图像和曲线如图甲、乙所示,下列叙述正确的是( )

A、图甲所示细胞处于图乙中的BC段 B、处于图乙中DE段的细胞不可能含有同源染色体 C、图乙中AB段上升是因为着丝粒分裂 D、细胞每分裂一次,子细胞的染色体和核DNA 数目相比亲代细胞的均会减半

A、图甲所示细胞处于图乙中的BC段 B、处于图乙中DE段的细胞不可能含有同源染色体 C、图乙中AB段上升是因为着丝粒分裂 D、细胞每分裂一次,子细胞的染色体和核DNA 数目相比亲代细胞的均会减半 -

19、用3H标记洋葱根尖分生区细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入含有秋水仙素但不含3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则下列叙述正确的是( )A、在低倍镜下找到圆形的根尖分生区细胞后,换成高倍镜仔细观察 B、秋水仙素会抑制纺锤体的形成而影响着丝粒的分裂 C、DNA第二次复制后,3H标记的染色单体所占比例为1/4 D、可通过对细胞中不含染色单体时的染色体进行计数,推测DNA复制的次数

-

20、如图甲是人体细胞与外界环境进行物质交换的示意图,图乙是部分细胞物质交换的具体过程,据图回答问题。

(1)、在人体内,由构成的液体环境叫作内环境,内环境的组成包括图甲中的A、B、C三种液体,其中A代表的液体是。B、C的成分和含量与A接近,但又不完全相同,最主要的差别在于。(2)、内环境的理化性质主要包括。(3)、若图示表示肌肉组织,则①②③中O2浓度最高的是[ ](分别填数字代号和名称)。(4)、某人皮肤被烫伤后,出现了水泡,水泡内的液体主要是图乙中的(填数字代号)。(5)、目前普遍认为,是机体维持稳态的主要调节机制。

(1)、在人体内,由构成的液体环境叫作内环境,内环境的组成包括图甲中的A、B、C三种液体,其中A代表的液体是。B、C的成分和含量与A接近,但又不完全相同,最主要的差别在于。(2)、内环境的理化性质主要包括。(3)、若图示表示肌肉组织,则①②③中O2浓度最高的是[ ](分别填数字代号和名称)。(4)、某人皮肤被烫伤后,出现了水泡,水泡内的液体主要是图乙中的(填数字代号)。(5)、目前普遍认为,是机体维持稳态的主要调节机制。