科粤版初中化学九年级上册单元测试-第五单元 燃料与二氧化碳(基础卷)

试卷更新日期:2025-10-19 类型:单元试卷

一、选择题(本题共10小题;每小题2分,共20分)

-

1. 党的二十大报告提出要“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,落实双碳行动,共建美丽家园。下列做法与该理念不相符的是A、植树造林 B、大量使用化石燃料 C、乘坐公共交通出行 D、纸张双面打印2. 如图示实验操作正确的是A、

固体药品的取用

B、

固体药品的取用

B、 称取氯化钠

C、

称取氯化钠

C、 盛氢气的集气瓶放置

D、

盛氢气的集气瓶放置

D、 气体验满

3. 下列安全措施不正确的是A、燃放烟花爆竹时,远离人群和可燃物 B、天然气泄漏,立即关闭阀门并开窗通风 C、进入久未开启的菜窖,要先做灯火实验 D、高层建筑着火,立即乘电梯下楼4. 如图所示,先在a、c两支相同的大试管中充满红棕色的NO2 气体,然后分别向 a、c试管中加入质量相等的足量的石墨和活性炭,并塞紧胶塞,经过一段时间后,打开弹簧夹,所观察到的现象是( ).

气体验满

3. 下列安全措施不正确的是A、燃放烟花爆竹时,远离人群和可燃物 B、天然气泄漏,立即关闭阀门并开窗通风 C、进入久未开启的菜窖,要先做灯火实验 D、高层建筑着火,立即乘电梯下楼4. 如图所示,先在a、c两支相同的大试管中充满红棕色的NO2 气体,然后分别向 a、c试管中加入质量相等的足量的石墨和活性炭,并塞紧胶塞,经过一段时间后,打开弹簧夹,所观察到的现象是( ). A、c试管中的颜色消失,水往c试管中流,a试管无变化 B、a试管中的颜色消失,水往a试管流,c试管无变化 C、a、c两支试管中的颜色都消失,水往两支试管中流 D、a、c两支试管都无明显变化5. 实验可以认识化学本质,下列是某同学的实验笔记,其中有错误的是A、实验操作:倾倒液体时,将取下的瓶塞倒放在桌面上 B、安全规则:点燃氢气、甲烷之前要先检验其纯度 C、实验现象:红磷在空气中燃烧,产生大量白雾 D、事故处理:洒在实验台上的酒精失火,立即用湿抹布扑盖6. 如图为“无根水”的转化和利用。下列说法正确的是

A、c试管中的颜色消失,水往c试管中流,a试管无变化 B、a试管中的颜色消失,水往a试管流,c试管无变化 C、a、c两支试管中的颜色都消失,水往两支试管中流 D、a、c两支试管都无明显变化5. 实验可以认识化学本质,下列是某同学的实验笔记,其中有错误的是A、实验操作:倾倒液体时,将取下的瓶塞倒放在桌面上 B、安全规则:点燃氢气、甲烷之前要先检验其纯度 C、实验现象:红磷在空气中燃烧,产生大量白雾 D、事故处理:洒在实验台上的酒精失火,立即用湿抹布扑盖6. 如图为“无根水”的转化和利用。下列说法正确的是 A、转化①中“无根水”的水分子的体积变大 B、转化②中产生O2、H2的质量比为8∶1 C、转化③为复分解反应 D、转化④是自然界中有机物向无机物的转化7. 下列物质的性质与用途没有对应关系的是A、一氧化碳具有还原性——冶金工业 B、金属钨有导电性——制灯丝 C、金刚石硬度大——裁玻璃 D、活性炭具有吸附性——净水8. 我国科研团队在二氧化碳合成乙醇方面取得了重大突破,其反应的微观过程如图。

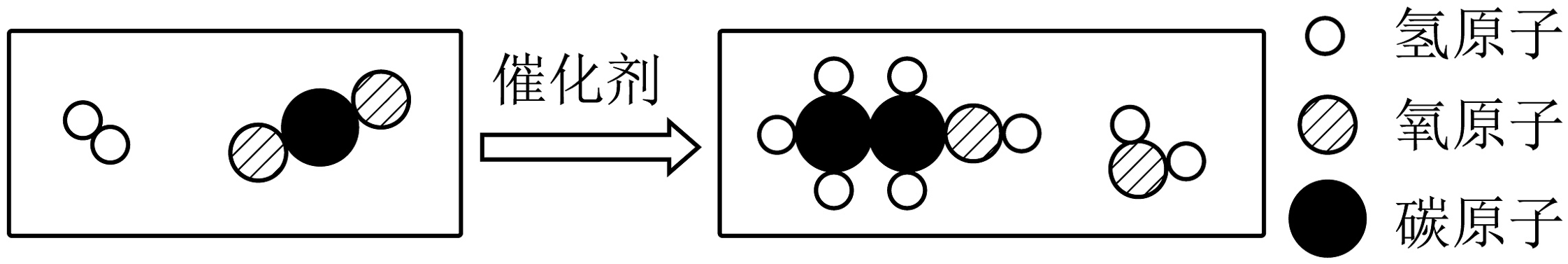

A、转化①中“无根水”的水分子的体积变大 B、转化②中产生O2、H2的质量比为8∶1 C、转化③为复分解反应 D、转化④是自然界中有机物向无机物的转化7. 下列物质的性质与用途没有对应关系的是A、一氧化碳具有还原性——冶金工业 B、金属钨有导电性——制灯丝 C、金刚石硬度大——裁玻璃 D、活性炭具有吸附性——净水8. 我国科研团队在二氧化碳合成乙醇方面取得了重大突破,其反应的微观过程如图。

下列说法正确的是

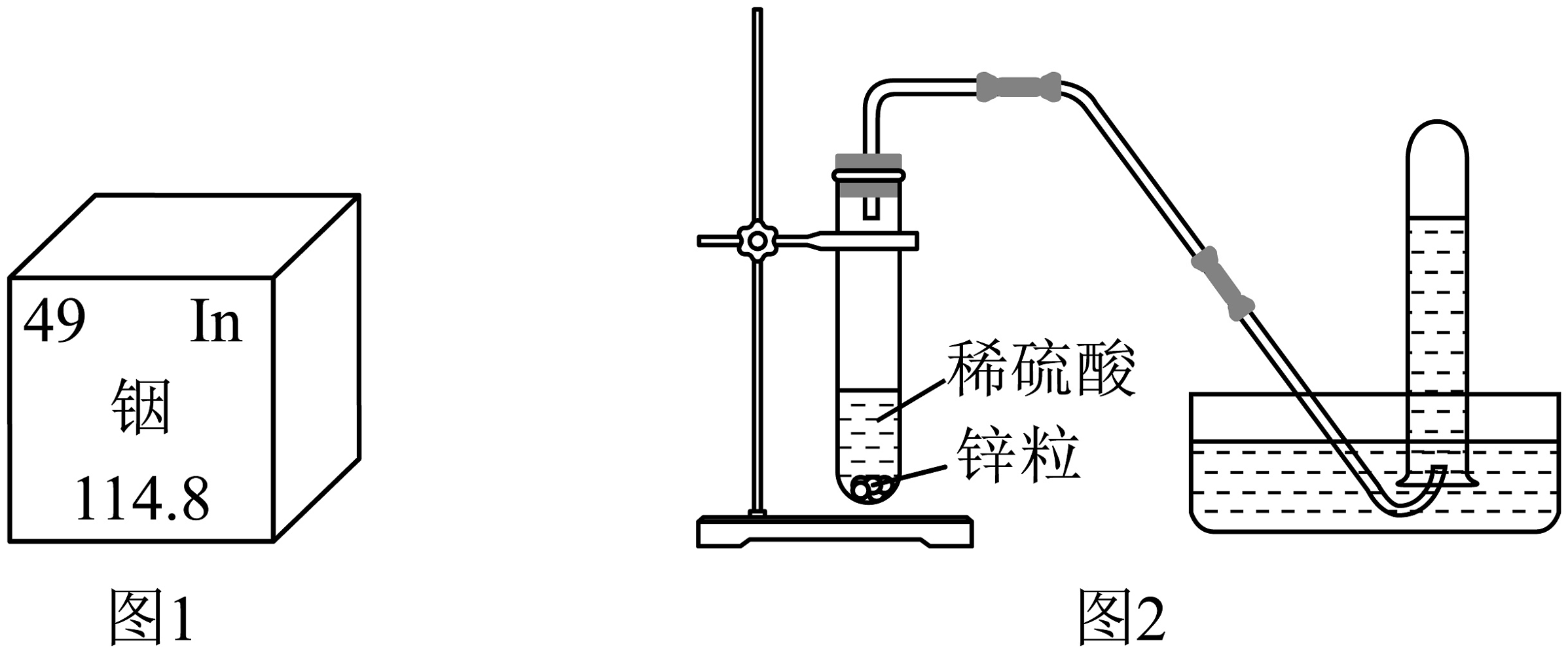

A、此反应涉及3种氧化物 B、反应中原子种类发生改变 C、发生反应物质的分子个数比是1:1 D、该项研究有助于实现“碳中和”9. 张青莲院士精确测定了铟、锌等9种化学元素的相对原子质量。下图1为元素周期表中铟元素的信息,图2为实验室制取氢气的装置。下列说法正确的是 A、铟元素是金属元素 B、铟的相对原子质量为114.8g C、铟原子的中子数为49 D、用排水法收集氢气,点燃前不用验纯10. 下列有关物质的用途与性质,对应关系不正确的是

A、铟元素是金属元素 B、铟的相对原子质量为114.8g C、铟原子的中子数为49 D、用排水法收集氢气,点燃前不用验纯10. 下列有关物质的用途与性质,对应关系不正确的是选项

用途

性质

A

金刚石用于钻探机钻头

硬度大

B

石墨用于制作铅笔芯

质软,深灰色

C

用作保护气

易与其他物质反应

D

用作气体肥料

参与光合作用

A、A B、B C、C D、D二、填空题(本题共3小题;每空1分,共14分)

-

11. 习总书记宣布:中国将力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。意味者中国将完成全球最高碳排放强度降幅,这也是应对全球变暖的中国行动。关于二氧化碳的研究是一项重要的课题,某小组以“探究二氧化碳的奥秘”为主题开展项目式学习。认识二氧化碳的性质。将干燥的气体通入如图所示的装置中。

(1)、c中反应的化学方程式为。(2)、若看到烧杯中蜡烛从下往上依次熄灭,说明具有的物理性质是。12. 在“宏观—微观—符号”之间建立联系,是化学特有的思维方式。回答下列问题:(1)、下列是五种粒子的结构示意图。

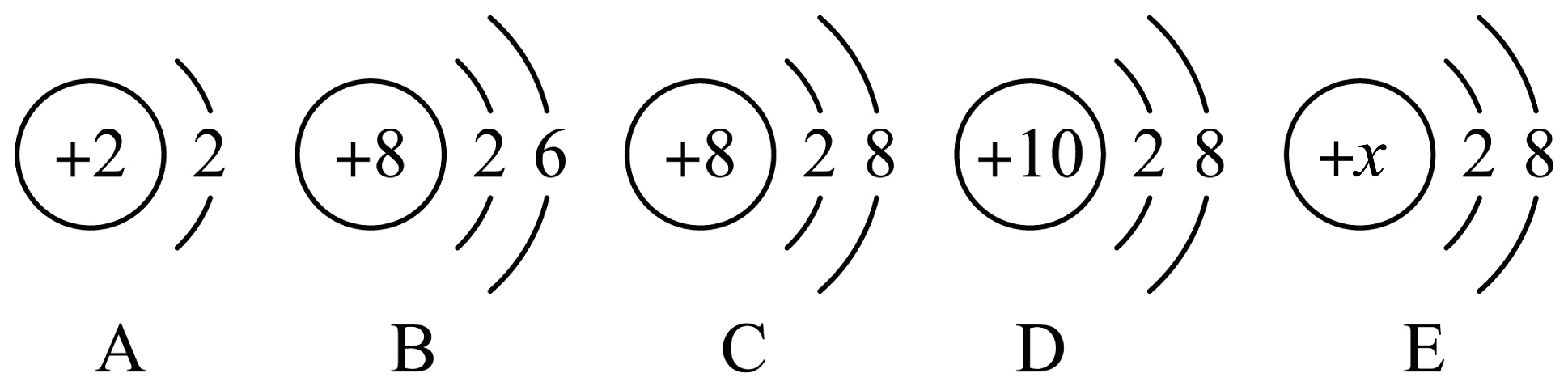

(1)、c中反应的化学方程式为。(2)、若看到烧杯中蜡烛从下往上依次熄灭,说明具有的物理性质是。12. 在“宏观—微观—符号”之间建立联系,是化学特有的思维方式。回答下列问题:(1)、下列是五种粒子的结构示意图。

①在A~D中,属于阴离子的是(填离子符号)。

②若E为阴离子,则x(选填“大于”“小于”或“等于”)10。

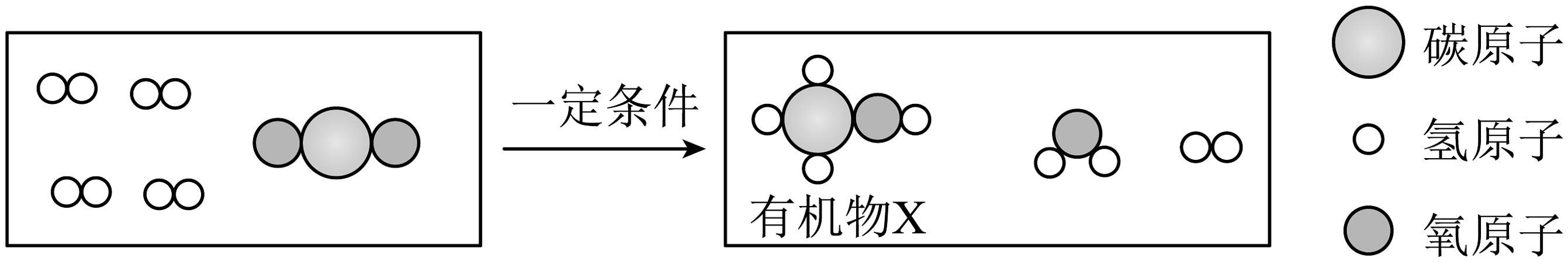

(2)、我国科学家在世界上首次实现利用二氧化碳人工合成淀粉【(C6H10O5)n】,如图为人工合成淀粉过程中第一步反应的微观示意图,反应生成物之一为甲醇(CH3OH)。

①从微观角度看,图中共有种分子。

②写出该反应的化学方程式:。

③克甲醇中碳元素的质量是1.2克。

④若人工合成淀粉实现了工厂化、规模化生产,在一定程度上能(填字母)。

A.缓解粮食危机

B.缓解温室效应

C.节省耕地资源

13. 碳是重要的生命元素,碳及其化合物的综合利用使世界变得更加绚丽多彩。(1)、碳的多样性①金刚石和石墨的组成元素相同,碳原子的排列方式不同,导致。(填具体的物理性质)

②从石墨中分离出的单层石墨片(石墨烯)是目前人工制得的最薄材料,单层石墨片属于单质。

(2)、“碳中和”的实现“碳中和”是指一定时间内的排放量与吸收量基本相当。的捕集、利用是实现“碳中和”的重要途径。我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了中国对解决全球气候问题的大国担当。

①大气中的过度排放会造成的加剧。

②工业生产中产生的经吸收剂处理可实现的捕集。写出NaOH溶液吸收生成的化学方程式:。

(3)、“液态太阳燃料合成技术”如图1所示。

①从能源和环境角度说明该合成技术的优点:。

②在合成工厂中,氢气与在一定条件下反应转化为甲醇和相对分子质量最小的氧化物。写出此反应的化学方程式:。

(4)、与在一定条件下转化为(反应过程如图2所示,虚线处部分中间产物略去),可实现的再利用。①该反应中MgO的作用是催化作用。

②用该方法制取1t甲烷,则参与反应的二氧化碳的质量为。(写出计算过程)

三、实验探究题(本题共4小题;共41分)

-

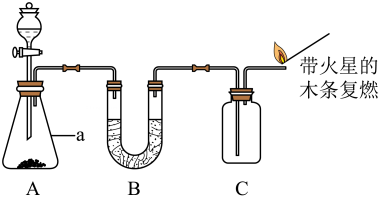

14. 根据下列实验装置图,回答有关问题。

(1)、仪器a的名称为。(2)、实验室用高锰酸钾制取并收集一瓶较为纯净的氧气,可选择的装置组合是。(填字母序号)(3)、实验室若用B、E装置制取氧气,发生反应的方程式为:。若用F装置收集二氧化碳,应将气体从导管口(填“b”或“c”)通入。15. 化学是一门以实验为基础的科学。结合所学知识回答下列问题:

(1)、仪器a的名称为。(2)、实验室用高锰酸钾制取并收集一瓶较为纯净的氧气,可选择的装置组合是。(填字母序号)(3)、实验室若用B、E装置制取氧气,发生反应的方程式为:。若用F装置收集二氧化碳,应将气体从导管口(填“b”或“c”)通入。15. 化学是一门以实验为基础的科学。结合所学知识回答下列问题: (1)、仪器a的名称。(2)、由图判断,装置A中反应的化学方程式为;下列与实验有关的图标,在该实验中无需标注的是(填序号)。

(1)、仪器a的名称。(2)、由图判断,装置A中反应的化学方程式为;下列与实验有关的图标,在该实验中无需标注的是(填序号)。 (3)、可用装置C收集气体,说明该气体可能具有的物理性质是。16.

(3)、可用装置C收集气体,说明该气体可能具有的物理性质是。16.张老师在周末布置了“自制汽水”的特色作业,小花同学利用干冰自制了一瓶无色碳酸饮料。在张老师的引导下,小花同学对影响溶解能力的因素产生了浓厚的兴趣,并进入实验室开展了如下实验探究。

(1)如图所示,向一个收集满气体的软塑料瓶中加入约三分之一体积的水,迅速拧紧瓶盖,振荡。观察到 , 说明二氧化碳能溶于水。

【探究一】探究温度和压强对溶解能力的影响

实验一:标准大气压下,向试管中分别加入自制的无色碳酸饮料100 mL,大烧杯中加入不同温度的水,小烧杯中加入适量澄清石灰水。

实验装置

实验序号

大烧杯中水的温度

试管中产生气泡的速率

澄清石灰水的现象

实验①

0℃

缓慢

不浑浊

实验②

20℃

适中

不浑浊

实验③

90℃

很快

变浑浊

(2)由实验一得到的结论是:相同条件下,温度升高,二氧化碳的溶解能力(填“变大”“变小”或“不变”),因此小花同学建议:制好碳酸饮料后,应低温保存。

实验二:室温下,向试管中分别加入100 mL自制的无色碳酸饮料(注射器体积为100 mL)。

实验装置

实验序号

注射器活塞的位置

试管中产生气泡的速率

实验④

不拉动活塞

适中

实验⑤

向上拉活塞到25 mL

变快

实验⑥

向上拉活塞到50 mL

变得更快

(3)由实验二可以得出的结论是:。

【探究二】探究在不同物质中的溶解性

实验三:室温下,烧瓶中收集250 mL的气体,通过注射器分别加入50 mL不同液体,通过压强传感器测定瓶中压强变化(实验前烧瓶内压强为104.20 kPa,实验过程中保持温度恒定)。

实验装置

实验序号

烧瓶中气体

注射器中物质

实验后瓶内压强

实验⑦

空气

水

130.25 kPa

实验⑧

水

104.98 kPa

实验⑨

盐酸

106.67 kPa

实验⑩

小苏打的水溶液

103.40 kPa

(4)实验后烧瓶内的压强,实验⑧小于实验⑦的原因是:。

(5)从上述实验中可知,室温下,1体积水约能溶解1体积的依据是。

(6)根据实验⑧⑨⑩分析可知,在其他条件相同时,在中溶解性最弱。

17. 实验室制取O2、CO2及性质检验 (1)、图中仪器①的名称是。(2)、用过氧化氢制取O2 , 应选择制取装置是 , 化学方程式为。(3)、选用A与F装置连接,制取二氧化碳并进行气体的检验,F中(填“干燥”或“湿润”)的紫色石蕊试纸变红,说明CO2与水反应生成了(填化学式);烧杯中产生的现象是 , 说明二氧化碳具有、性质。由此,列举二氧化碳在生活中的应用。(写一点)

(1)、图中仪器①的名称是。(2)、用过氧化氢制取O2 , 应选择制取装置是 , 化学方程式为。(3)、选用A与F装置连接,制取二氧化碳并进行气体的检验,F中(填“干燥”或“湿润”)的紫色石蕊试纸变红,说明CO2与水反应生成了(填化学式);烧杯中产生的现象是 , 说明二氧化碳具有、性质。由此,列举二氧化碳在生活中的应用。(写一点)四、综合题(本题共2小题;共11分)

-

18. “碳转化”是实现绿色发展的重要举措,我国科研团队创新性地采用结构封装法,构筑了纳米“蓄水”膜反应器,实现了二氧化碳转化为乙醇,如图所示:

(1)、乙醇具有广泛用途,从宏观视角看,乙醇的组成元素有。从微观视角看,乙醇分子的原子构成情况为 , 将乙醇作为燃料使用时,其能转化为热能。(2)、向膜反应器中高压加注氢气与二氧化碳时,需达到三个大气压,在这个过程中,氢气(二氧化碳)分子间的间隔变(填“大”或“小”)。(3)、从微观视角分析,化学反应的实质为。(4)、“碳转化”有利于缓解的环境问题是(填“温室效应”或“白色污染”)。19.

(1)、乙醇具有广泛用途,从宏观视角看,乙醇的组成元素有。从微观视角看,乙醇分子的原子构成情况为 , 将乙醇作为燃料使用时,其能转化为热能。(2)、向膜反应器中高压加注氢气与二氧化碳时,需达到三个大气压,在这个过程中,氢气(二氧化碳)分子间的间隔变(填“大”或“小”)。(3)、从微观视角分析,化学反应的实质为。(4)、“碳转化”有利于缓解的环境问题是(填“温室效应”或“白色污染”)。19.空气是宝贵的自然资源,其主要成分氧气是我们赖以生存的物质,在生产、生活和生命活动中发挥着重大作用。氧气的获得有多种方法,除了工业和实验室制备氧气外,还有以下方式获得氧气。

Ⅰ﹒自然界获得氧气

如图所示,自然界通过绿色植物的光合作用获得氧气。

(1)光合作用是大自然利用(填一种能量名称)最成功的范例。

Ⅱ.家庭获得氧气

目前常见家用制氧机的工作原理有两种:分离空气法和化学试剂法。

(2)甲品牌家庭制氧机是利用分子筛制氧,空气经过分子筛时氮气被吸附、氧气通过,获得高浓度的氧气。

①分离法制取氧气时所发生的变化属于(选填“物理”或“化学”)变化。

②事故救援中必须储备充足的氧气。若一个成年人每分钟大约要吸8L氧气,请计算:

a.正常成年人每分钟大约需要吸入空气升。(空气中氧气的体积分数约为21%)

b.在标准状况下,8L氧气的质量是克。(在标准状况下,氧气的密度为1.43g/L,空气的密度为1.29g/L)

(3)乙品牌家用“便携式制氧机”的制氧原理如图所示(内部结构透明)

①将过碳酸钠和二氧化锰加入水中,过碳酸钠先分解,生成的H2O再分解产生氧气。

②与用高锰酸钾制氧气相比较,该方法更适宜家庭制氧的理由之一是。

五、计算题(本题共1小题;共14分)

-

20. 欲用纯净的碳酸钙与稀盐酸反应制取CO2气体,请回答下列问题。(1)、根据如图的实测曲线,分析判断:OE、EF、FG三段中段化学反应最快,段收集的二氧化碳最多。

(2)、为了降低该反应的速率,拟向溶液中加入下列物质,你认为可行的是 。A、蒸馏水 B、NaCl溶液 C、浓盐酸(3)、利用化学方程式计算,足量稀盐酸与250g纯净的碳酸钙反应,生成CO2的质量是多少?(写出计算过程)

(2)、为了降低该反应的速率,拟向溶液中加入下列物质,你认为可行的是 。A、蒸馏水 B、NaCl溶液 C、浓盐酸(3)、利用化学方程式计算,足量稀盐酸与250g纯净的碳酸钙反应,生成CO2的质量是多少?(写出计算过程)