青海省西宁市2025年中考语文真题试卷

试卷更新日期:2025-10-11 类型:中考真卷

一、基础知识积累与运用(共18分)

-

1. 阅读下面语段,按要求作答。

踏上青藏高原,满眼都是浮光掠影的风景,青海湖的澄澈碧波、茶卡盐湖的幻境流光、坎布拉的五彩丹霞,使人目眩神迷。行驶在环湖公路上,波光lín lín( )的青海湖与苍穹相接,水天一色,令人心旷神怡;伫立茶卡盐湖,手抚白云,脚踩蓝天,如入欲界之仙都;远望坎布拉,山势雄伟,重luán( )叠嶂,赤红岩壁与翠绿河水相映成趣,造化之神奇让人对大自然的敬畏之心油然而生;走进民俗风情园,特色美食与民俗文化传递着浓郁的地方风情。青海以丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,展现出与众不同的独特魅力。

(1)、根据拼音写出相应的汉字。波光lín lín 重luán叠嶂

(2)、给加点字注音。苍穹 伫立

(3)、语段中划线词语运用不恰当的一项是( )A、浮光掠影 B、目眩神迷 C、心旷神怡 D、油然而生(4)、语段中划波浪线的句子有一处语病,请你修改。青海以丰富的自然资源和深厚的文化底蕴,展现出与众不同的独特魅力。

2. 下列内容表述有误的一项是( )A、庄子,名周,战国时期哲学家,道家学派代表人物。 B、梁启超先生在《最苦与最乐》一文中提出:负责任是人生最大的苦,尽责任是人生最大的乐。 C、《聊斋志异》是一部志怪小说集,《世说新语》是一部志人小说集。 D、“那沟已被灌地浪沫横溢,但上面的水还是一股劲得冲进去”,句中加点的结构助词使用都正确。3. 根据语境,将空缺的古诗文语句补充完整。赏西宁之景,漫步湿地公园,沉醉于“山光悦鸟性,①”(常建《题破山寺后禅院》)的意趣;观荷北山美丽园,景仰“出淤泥而不染,②”(周敦颐《爱莲说》)的高洁品质。爱西宁之美,爱湟水谷地“③ , ④”(曹操《观沧海》)的欣欣向荣,爱农家节庆“⑤ , ⑥”(陆游《游山西村》)的古朴风俗,爱夏都儿女“富贵不能淫,贫贱不能移,⑦”(孟子《富贵不能淫》)的铮铮傲骨,更爱西宁历经风雨后“回首向来萧瑟处,归去,⑧”(苏轼《定风波》)的宠辱不惊。

二、综合性学习(共8分)

-

4. 学校组织“行见湿地 共生共长”主题研学活动,请你参与并完成下列任务。

【材料一】

①西宁湟水国家湿地公园以丰富的生态资源成为西宁生态文明建设的靓丽名片。其中海潮湿地公园、宁湖湿地公园、北川湿地公园三大公园各具特色,共同构筑起西宁的绿色屏障。

②海潮湿地公园集生态保护、科普宣教、防洪抗汛等多种功能为一体,这里绿草繁盛,河道蜿蜒,芦苇连片,是西宁动植物物种最丰富的湿地公园。据了解,园区内有野生动物44种,其中鱼类8种,两栖类4种,爬行类2种,鸟类19种,兽类11种。水生植物有芦苇、香蒲、两栖蓼、泽泻、球穗藨草、千屈菜、眼子菜、睡莲、浮萍等。这里还建有湟水国家湿地公园科普馆,免费向游客开放。

③宁湖湿地公园是集水体净化、生态科普、休闲观景等功能为一体的综合性公园。园区采用河道生态保护、污水净化四用相结合的治理方式和潜流人工湿地与表流人工湿地组合的技术,有效削减了各种水污染物。行走在木栈道上,可以看到大白鹭、苍鹭、秋沙鸭、鸳鸯、斑头雁、绿头鸭、赤麻鸭等野生鸟类或在湖边觅食,或振翅高飞,或浅吟低唱的画面,如同步入鸟的天堂。水鸟嬉戏,涓涓细流清澈见底;微风吹拂,芦苇、香蒲随风摇摆、宁静得如在尘俗之外。

④北川湿地公园是西宁最大的湿地公园,水域面积达1400亩、绿化面积达2000亩,可以说它是“水城”,也是“绿园”。园区按主题分为以西宁历史地域文化为主题的怀古园、以多民族文化和谐发展为主题的河湟园、以滨水娱乐休闲为主题的夏都园……这里建有6个人工湖泊,湖泊上修建了24座景观桥,湖泊周围设计了大禹治水、汉武巡边、茶马互市等28组讲述历史故事的雕塑。绕公园一圈,就像穿梭在时光隧道里,可以感受到青海积淀了几千年的历史和文化。

⑤西宁湟水国家湿地公园还包括鲁青公园、景熙丰湿地公园等小型湿地公园,大大小小的湿地公园如绿宝石般镶嵌在湟水河及北川河畔,美不胜收。

(选自《西海都市报》、有删改)

【材料二】

中国国家湿地公园徽标

(1)、 研学前,小语搜集了西宁湟水国家湿地公园的资料,阅读【材料一】,完成下面思维导图。

(1)、 研学前,小语搜集了西宁湟水国家湿地公园的资料,阅读【材料一】,完成下面思维导图。西宁湟水国家湿地公园的功能 休闲娱乐 科普宣教 文化宣传 ① ② ③ (2)、 研学中,小语发现西宁三大湿地公园缺少主题宣传语,任选其中一个湿地公园,根据【材料一】的内容,设计一条突出其特色的主题宣传语。(宣传语16字以内)示例:宁湖湿地公园——百鸟归宁湖,净水润夏都

(3)、 研学结束,小语看到中国国家湿地公园徽标【材料二】,请你给她介绍其设计元素及内涵(介绍时注意要素齐全,内涵阐述合理,语言简明得体)。三、古诗文阅读(共14分)

-

5. 阅读范仲淹的《渔家傲·秋思》,回答问题。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

(1)、下面与“将军白发征夫泪”所用修辞手法一致的一项是( )A、开我东阁门,坐我西阁床。 B、九万里风鹏正举。 C、忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 D、我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。(2)、 古人喜欢借物抒情,分析下列诗句中诗人借酒抒发的情感。篇目

诗句

情感

《渔家傲·秋思》

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

6. 阅读下面文言文,回答问题。【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋,曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:A“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之,曰:B“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙:子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(节选自《愚公移山》)

【乙】

子墨子自鲁即①齐,过②故人,谓子墨子曰:“今天下莫③为义,子独④自苦而为义,子不若已。”子墨子曰:“今有人于此,有子十人,一人耕而九人处⑤ , 则耕者不可以不益急矣。何故?则食者众而耕者寡也。今天下莫为义,则子如⑥劝⑦我者也,何故止我?”

(节选自《墨子·贵义》)

【注释】①即:至,到。②过:拜访。③莫:没有谁。④独:却,偏偏。⑤处:闲处。⑥如:应该。⑦劝:勉励。

(1)、 根据提示解释下列加点字词。序号

文言语句

方法提示

字词解释

①

吾与汝毕力平险

关联成语:锋芒毕露

毕:

②

则耕者不可以不益急矣

课内迁移:益慕圣贤之道(《送东阳马生序》)

益:

(2)、 将下列句子翻译成现代汉语。①寒暑易节,始一反焉。

②何故?则食者众而耕者寡也。

(3)、 【甲】文中愚公妻子和智叟对愚公移山 态度不同,和愚公说话时的语气也不同。我们在朗读时,A句要读出愚公妻子的语气,B句要读出智叟的语气。 (4)、 愚公和墨子有很多相同的优秀品质,请选择其中一方面,结合【甲】【乙】两文内容具体分析。

态度不同,和愚公说话时的语气也不同。我们在朗读时,A句要读出愚公妻子的语气,B句要读出智叟的语气。 (4)、 愚公和墨子有很多相同的优秀品质,请选择其中一方面,结合【甲】【乙】两文内容具体分析。四、现代文阅读(共24分)

-

7. 阅读下面文章,回答问题。

【文本一】

学如植树

向贤彪

①“学如植树,枝叶扶疏根必固,十载辛勤,左右逢源万理通。”“延安五老”之一的谢觉哉曾用这句古语告诫我们:读书如同植树,要舍得付出,要讲究方法,要持之以恒。

②植树需要空间,读书需要时间。善植树者能用好每一寸空间,善读书者能抓住每一寸光阴。现代社会生活节奏加快,一些人感叹没有时间读书。其实,只要懂得珍惜时间,善于利用时间,就能集零为整,积少成多,为读书求知赢得时间。

③植树选好树种很重要。善种树者,根据土壤和环境的特点,选择适宜的树种栽种,让它们各得其所,长大成材。同样,读书也要有“博观约取”的智慧。读书多多益善,但人的精力是有限的,因此要有选择、有重点地阅读。只有结合工作学习的需要来读书,不断提高自己的专业水平,才能快速提升工作能力,取得更好成效。

④凡种过树的人都懂得,只有深挖坑,厚植土,浇上定根水,才能提高树的成活率。读书也是这个道理,要循序渐进,打好基础,把“根”扎深扎实,才能构筑起稳固的知识结构。一方面,要把书“读厚”,就是要涉猎与书籍内容相关的各种知识,由点到面,向广处延伸;另一方面,要把书“读薄”,就是要不断过滤,不断凝练,领悟要义精华,实现去粗取精。由“薄”而“厚”,再由“厚”而“薄”,如此循环往复,从阅读中获得的知识就有了广度和深度,知识结构就会更加稳固。这就像树根一样,既向地下深扎,也向四周蔓延,这棵树才能蓬勃生长。

⑤一片森林的形成,需要几十年的培育呵护;一片荒漠的绿化,需要几代人的接续奋斗。同样,要“绿化”知识的荒漠、丰富自己的人生,也需要持之以恒,活到老,学到老。汉代建安七子之一徐干在《中论》中说道:“君子之于学也,其不懈,犹上天之动,犹日月之行,终身亹(wěi)亹,没而后已。”意思是说君子对于学习,就好比是上天的运动、日月的运行一样,始终不停歇,直到生命最后一刻,旨在强调君子治学贵在坚持不懈。时下,知识迭代的速度日新月异,学习稍有懈怠,就会落伍于时代。因此,更应该牢固树立随时学习、终身学习的理念。

⑥眼下,春光明媚,万物勃发,正是种树和读书的好时节。让我们走进大自然,种下一棵树,让山川秀丽,绿荫覆地;让我们走进书的海洋,捧起一本书,让书香浸润心灵,涵养性情。

(选自《解放军报》,有删改)

【文本二】

谢觉哉的“读书三法”

谢鹏

①攻读法。“读书如垦地,斩棘铲不平。读书如击城,坑道要打通。剩勇追穷寇,寸土在必争。痛打落水狗,不使再逃生。排除其糟粕,缴获其精英。如斯读书者,方可谓之攻。”攻读法是从谢觉哉这首题为《攻书》的诗中总结概括出来的。他把读书视为“垦地”“击城”,把书本上难懂的地方比作敌人的堡垒,主张像打仗一样向书进攻,遇到似懂非懂的问题时,必须穷追不舍,直到完全学懂弄通为止。哪怕有一点不懂的地方,也不能放过,必须彻底消化、吸收,否则决不罢休。当然,也不要盲目地服从和迷信书本,要学会鉴别,有目的地主动汲取书中精华,丢弃糟粕。

②补读法。谢觉哉认为,个人要想不落伍,就要通过补读不断获取新知识、汲取新经验,否则就会“碰钉子”。应该怎样“补读”呢?首先,要注重积累,一个人学的东西广博而深刻,工作起来才会游刃有余。其次,读书要注重消化吸收,为我所用,把书读“活”。最后,要学会正视自己的不足,多向他人学习请教。

③思读法。谢觉哉认为,读书必须与思考紧密结合,如果把两者割裂开来,就会造成理论与实际相脱节。所以,他主张“俯而读,仰而思”,读书的关键是联系自己的工作实际进行思考,彻底掌握书中的内容和精神实质。

(选自《旗帜》,有删改)

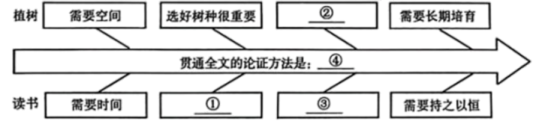

(1)、 下列对【文本一】和【文本二】的理解和分析,不正确的一项是( )A、【文本一】中心论点是:读书如同植树,要舍得付出,要讲究方法,要持之以恒。 B、【文本一】中把书“读厚”就是要博览群书,把书“读薄”就是要去粗取精。 C、【文本二】采用并列式结构,条理清晰地阐述了谢觉哉的“读书三法”。 D、【文本一】和【文本二】都提倡终身学习的理念。(2)、 梳理【文本一】的论证思路,探究贯通全文的论证方法。 (3)、 下面哪一则材料能作为【文本二】第③自然段的论据?为什么?

(3)、 下面哪一则材料能作为【文本二】第③自然段的论据?为什么?【材料一】

读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(弗朗西斯·培根《谈读书》)

【材料二】

据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。

(马南邨《不求甚解》)

(4)、 小语平时读了不少书,但她还是写不好作文。请你从阅读促进写作的角度,给她一条具体建议,并从【文本一】或【文本二】中找出相对应的依据。8. 阅读朝颜《秋至祁连山》,回答问题。秋至祁连山

朝颜

①九月上旬,我从西宁起身,一头扎进了祁连山腹地。此时,盛大的秋天已经来临,我亲见了一场属于高原的天地大美。

②车子顺着祁连山南麓的公路匀速前行,窗外的祁连山始终逶迤左右,耐心地画着似乎永远也画不完的蜿蜒线条。我掏出手机,定格下一幅画面:山的高处,蓝天清澈旷远,天边的白云仿佛随时要飘落下来,轻轻覆住青绿的山脊;山坡上,几顶白色的帐篷散落其间,黑的牦牛、白的藏羊正在啃食青草;山坳里,几块高低不平的牧草地不规则地卧伏着,密密丛丛的牧草正在由青转黄;山脚下,一条泛着银光的河流从白桦林间穿过,大片的青稞已经熟透,铺排开平整的金色地毯……

③行至门源县,丰收的田野图景远非我想象中高原的样子。祁连山重重包裹着宽阔平坦的盆地,放眼望去,一马平川,麦浪翻滚,青稞饱满,油菜丰收,收割机在庄稼地里穿梭忙碌,目之所及无不是铺天盖地的金黄,不愧为“金色门源”。

④这时节,祁连山南麓的秋果子也成熟了。沙果、梨、沙棘果、人参果……各具风味。我第一次品尝到了青海的香蕉梨。它形状似梨,色泽金黄,个头匀称,口感却似香蕉,软糯香甜,入口即化。我算了一下,高原上的油菜、粮食和水果从生长到成熟的周期,都比低海拔地区短得多,因为一年中温度适宜的时间只有区区几个月,它们要抢着开花,抢着结果,抢着成熟。

⑤从门源县进入祁连县当晚,下了一场暴雨,气温骤降。每一场寒流,都像是大自然打翻了一次调色盘,金的、黄的、红的、绿的、白的,各种植物的色泽将更加明艳,雪山、草甸、树木、田野、河流,各个板块的层次将更加分明。听当地人说,再过一个月,祁连山南麓将呈现层林尽染的深秋景象,气势恢宏,美不胜收。

⑥清晨出发的时候,秋风裹挟着阵阵凉意,天地间水汽氤氲,一团团厚厚的云雾缠绕在祁连山脉的峰顶和山腰上,云山雾罩,恍如仙境。一路上,我们经过牛羊和马匹成群的草场,也经过河汊纵横的湿地。那些小而曲折的水系,都是八宝河的支流。它们在草原上时而出现,时而消失,并没有一条十分清晰的水路,似乎它们只是自由随意地滋养草地,哺育生灵。

⑦在祁连山南麓的湿地上,生活着大天鹅、黑颈鹤、绿头鸭等大量野生动物,其中黑颈鹤是唯一生存和繁衍于高原的鹤类。来到祁连山国家公园野生动物救护繁育中心,雨已经停了。云开雾散之后的山地和草原显得更加清新明媚,笔直挺立的青海云杉为大地增添了勃勃生机。一只毫不惧人的岩羊踩着小碎步走向人群,左嗅嗅,右蹭蹭,仿佛在进行独特的迎客仪式。我走过去,摸摸它坚硬的羊角,摸摸它光滑的皮毛,它也不急不恼。工作人员说,这是去年救护的野生岩羊,刚带回来时还不会走路。现在它活得健康、安然,俨然已经把救护中心当成家。

⑧在繁育基地,我见到了此前从未见过的藏原羚、狍子、蓝马鸡、秃鹫等野生动物,也见到一只会伸出舌头舔人手指的梅花鹿。每一只野生动物救护回来后,工作人员都要对它们进行驱虫、救治,而后是繁育或者放归自然。但总有一些无法适应野外生存的野生动物,要在这里终老。虽然它们失去了广阔的天地,但至少拥有一个温暖的庇护所。

⑨返程的时候,我仍然一次次被祁连山饱满柔和的线条感动,被山沟里流淌的溪流感动。天地有大美而不言,当人类用心庇护着自然,自然也会全力佑护人类。

(选自《人民日报》,有删改)

(1)、 文中作者从哪些方面展现了祁连山秋天的“天地大美”?用简洁的语言概括。(2)、 请从描写顺序的角度赏析文章第②自然段划线部分。(3)、 品味下面语句,赏析加点词的表达效果。它们要抢着开花,抢着结果,抢着成熟。

(4)、 结合文末“天地有大美而不言,当人类用心庇护着自然,自然也会全力佑护人类”,谈谈对文章主旨的理解。五、名著阅读(共6分)

-

9. 班级“赓续红色血脉传承红色精神”阅读活动中,老师推荐了《红星照耀中国》这本书,请你完成以下任务。

【材料一】

苏区外的传言:

①有一些人竟根本否认有红军这么一回事。他们以为只是数千饥饿的土匪而已。

②但是这许多年来,关于红军残暴的恐怖故事,同潮水一般泛滥于那些领受津贴的本国报纸和外国报纸。

斯诺眼中的苏区:

①“红军待我们真好,我们从未挨打。这里人人平等。在白区里,穷人是地主和国民党的奴隶。这里不是那样。这里,大家为着帮助穷人而奋斗,为着拯救中国而奋斗。”

②几个农民走过去,赶着前面的一群羊;仰视天空,清朗碧澄。这里充满了和平与美丽的空气。

(出自《红星照耀中国》)

【材料二】

目录

第一章 探寻红色的中国

第二章 到红色首都去的路上

第三章 在保安

第四章 一个共产党员的来历

第五章 长征

第六章 西北的红星

第七章 到前线去的路上

第八章 在红军中(上)

第九章 在红军中(下)

第十章 战争与和平

第十一章 回到保安去

第十二章 回到白色区域

(1)、 探究【材料一】,请分析《红星照耀中国》这本书为什么一问世便在国内外引起轰动。(2)、【材料二】是《红星照耀中国》的目录。小语想了解共产党领导人毛泽东的人生经历和他成长为红军领导人的过程,应该读第①章,她想了解强渡大渡河和飞夺泸定桥的故事,应该读第②章。(3)、 在我们的教材和影视作品中,毛泽东、朱德、彭德怀是运筹帷幄、决胜千里的革命领袖。读了《红星照耀中国》后,我们对他们有了新认识,他们也都有可亲的、生活化的一面,请从下面A、B选项中任选一个人物,仿照示例,说一说你对该人物的新认识。A.朱德 B.彭德怀

示例:

在教材和影视作品中,毛泽东是伟大的军事家和政治战略家。

阅读《红星照耀中国》这本书后,我的新认识是:他也是一个感情丰富的人。

例如:讲到已死的同志或回忆少年时代不幸的事件,他也会伤心流泪。

在教材和影视作品中,①是杰出的军事家和革命家。

阅读《红星照耀中国》这本书后,我的新认识是:②。

例如:③。

六、写作(共50分)

-

10. 【材料一】

宁可备而无用,不可用而无备。

【材料二】

有一种竹子——毛竹,它在前5年以一种常人看不见的方式生长——向下扎根,把自己的根牢牢扎在地底下。每公顷的竹林,竹子根系竟可长达24000公里。到了第6年的雨季,它以平均每天1.8米的速度向上生长,15天内竟可生长到27米高。5年时间的深扎根,是为了在时机到来之时,创造高速生长的神话。

以上材料引发了你怎样的思考?请从下表中选择其中一项任务完成一篇作文。

任务

内容

任务一

围绕自己与材料相关的经历或故事写一篇记叙文。

任务二

根据你对材料的理解,给十年后的自己写一封信。

任务三

根据材料内容,提炼观点,写一篇议论文。

要求:题目自拟;符合题意,中心明确,情感真实,内容充实,语言通顺,书写规范,卷面整洁,不得抄袭、套作;不得使用试卷中出现的材料作为作文素材;字数不少于600字;文中不得出现个人信息,如地名、校名、人名等。

-

-