高考一轮复习:物理学史、方法、单位制

试卷更新日期:2025-08-25 类型:一轮复习

一、选择题

-

1. 万有引力公式中的万有引力常量G的单位,用国际单位制中的基本单位表示正确的是( )A、 B、 C、 D、2. 下列属于国际单位制基本单位符号的是( )A、s B、N C、F D、T3. 以下物理量中,属于矢量且其单位是国际单位制基本单位的是( )A、位移 B、功率 C、热力学温度 D、力4. 单位为的物理量是( )A、电场强度 B、磁感应强度 C、磁通量 D、电功率5. 下列物理量是标量且其单位用国际单位制基本单位表示正确的是( )A、功, B、磁感应强度,T C、电场强度,N/C D、磁通量,6. 某些电容器的电容你可能不会求,但是可以通过单位制的分析和推理判断它是否正确。如图所示,一个半径为金属球和一个与它同心半径为金属薄球壳组成一个球形电容器,k为静电力常量(k的单位为),该球形电容器的电容应该为( )

A、 B、 C、 D、7. 量子技术是当前物理学应用研究的热点,下列关于量子论的说法正确的是( )A、普朗克认为黑体辐射的能量是连续的 B、光电效应实验中,红光照射可以让电子从某金属表面逸出,若改用紫光照射也可以让电子从该金属表面逸出 C、康普顿研究石墨对 X 射线散射时,发现散射后仅有波长小于原波长的射线成分 D、德布罗意认为质子具有波动性,而电子不具有波动性8. 科学研究方法对物理学的发展意义深远,实验法、归纳法、演绎法、类比法、理想实验法等对揭示物理现象的本质十分重要。下列哪个成果是运用理想实验法得到的( )A、牛顿发现“万有引力定律” B、库仑发现“库仑定律” C、法拉第发现“电磁感应现象” D、伽利略发现“力不是维持物体运动的原因”9. 关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )A、哥白尼提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 B、卡文迪什在实验室里通过扭秤实验,得出了引力常量的数值 C、伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性 D、牛顿通过理想斜面实验得出“物体运动不需要力来维持”10. 2024年10月8日消息,本年度诺贝尔物理学奖授予约翰·霍普菲尔德和杰弗里·辛顿,“以表彰他们为利用人工神经网络进行机器学习作出的基础性发现和发明”。在物理学的探索和发现过程中,物理过程和研究方法比物理知识本身更加重要。以下关于物理学研究方法和物理学史的叙述中正确的是( )A、惯性定律即牛顿第一定律,伽利略通过理想斜面实验直接验证了惯性定律 B、美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得元电荷的数值 C、自然界中的电和磁存在着某种神秘的联系,丹麦物理学家奥斯特通过不断地探索发现了电流的磁效应 D、根据速度定义式 , 当足够小时,就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法思想方法11. 2024年是量子力学诞生一百周年,量子力学已经对多个领域产生了深远的影响,包括物理学、化学、计算机科学、通信技术和生物学,已成为现代科学的重要基石之一、下列与量子力学的奠基性事件有关的说法中正确的是( )A、光电效应现象表明光具有波动性 B、实物粒子只具有粒子性而不具有波动性 C、玻尔的原子理论成功解释了氢原子的光谱现象 D、爱因斯坦的光子假说认为光的能量是可以连续变化的12. 在物理学发展历程中,众多物理学家的研究推动了科学的进步,以下关于物理学家和他们主要贡献的叙述中正确的是( )A、汤姆孙发现了电子并测出了电子的电荷量 B、玻尔的原子理论成功解释了氢原子的光谱现象 C、爱因斯坦的光子假说认为光的能量是可以连续变化的 D、卢瑟福通过粒子散射实验发现了质子,并预言了中子的存在13. 如图为某广告宣传的“反重力时光沙漏”,据其介绍,一旦打开灯光电源,会看到水滴在空中静止。在产品使用者的评价中有下列信息:“水滴真的不动了,太神奇了!”“灯光闪得我受不了!”……根据以上现象及提供的信息分析,下列说法中正确的是( )

A、 B、 C、 D、7. 量子技术是当前物理学应用研究的热点,下列关于量子论的说法正确的是( )A、普朗克认为黑体辐射的能量是连续的 B、光电效应实验中,红光照射可以让电子从某金属表面逸出,若改用紫光照射也可以让电子从该金属表面逸出 C、康普顿研究石墨对 X 射线散射时,发现散射后仅有波长小于原波长的射线成分 D、德布罗意认为质子具有波动性,而电子不具有波动性8. 科学研究方法对物理学的发展意义深远,实验法、归纳法、演绎法、类比法、理想实验法等对揭示物理现象的本质十分重要。下列哪个成果是运用理想实验法得到的( )A、牛顿发现“万有引力定律” B、库仑发现“库仑定律” C、法拉第发现“电磁感应现象” D、伽利略发现“力不是维持物体运动的原因”9. 关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )A、哥白尼提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 B、卡文迪什在实验室里通过扭秤实验,得出了引力常量的数值 C、伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性 D、牛顿通过理想斜面实验得出“物体运动不需要力来维持”10. 2024年10月8日消息,本年度诺贝尔物理学奖授予约翰·霍普菲尔德和杰弗里·辛顿,“以表彰他们为利用人工神经网络进行机器学习作出的基础性发现和发明”。在物理学的探索和发现过程中,物理过程和研究方法比物理知识本身更加重要。以下关于物理学研究方法和物理学史的叙述中正确的是( )A、惯性定律即牛顿第一定律,伽利略通过理想斜面实验直接验证了惯性定律 B、美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得元电荷的数值 C、自然界中的电和磁存在着某种神秘的联系,丹麦物理学家奥斯特通过不断地探索发现了电流的磁效应 D、根据速度定义式 , 当足够小时,就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法思想方法11. 2024年是量子力学诞生一百周年,量子力学已经对多个领域产生了深远的影响,包括物理学、化学、计算机科学、通信技术和生物学,已成为现代科学的重要基石之一、下列与量子力学的奠基性事件有关的说法中正确的是( )A、光电效应现象表明光具有波动性 B、实物粒子只具有粒子性而不具有波动性 C、玻尔的原子理论成功解释了氢原子的光谱现象 D、爱因斯坦的光子假说认为光的能量是可以连续变化的12. 在物理学发展历程中,众多物理学家的研究推动了科学的进步,以下关于物理学家和他们主要贡献的叙述中正确的是( )A、汤姆孙发现了电子并测出了电子的电荷量 B、玻尔的原子理论成功解释了氢原子的光谱现象 C、爱因斯坦的光子假说认为光的能量是可以连续变化的 D、卢瑟福通过粒子散射实验发现了质子,并预言了中子的存在13. 如图为某广告宣传的“反重力时光沙漏”,据其介绍,一旦打开灯光电源,会看到水滴在空中静止。在产品使用者的评价中有下列信息:“水滴真的不动了,太神奇了!”“灯光闪得我受不了!”……根据以上现象及提供的信息分析,下列说法中正确的是( ) A、违反了能量守恒定律,此现象不可能属实 B、违反了万有引力定律,此现象不可能属实 C、这是由灯光频闪频率造成的,此现象属实 D、这是由眼睛眨眼频率造成的,此现象属实14. 2023年的诺贝尔物理学奖颁发给了“采用实验方法产生阿秒光脉冲”的三位科学家。在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述与事实相符的是( )A、密立根通过实验测量得出元电荷e的数值为 B、奥斯特通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同并命名了正电荷和负电荷 C、牛顿开创了实验与逻辑推理相结合的研究方法,并用这种方法研究了力与运动的关系 D、库仑利用扭秤实验测定了万有引力常量的值,被称为“测出地球质量的人”15. 下列说法错误的是( )

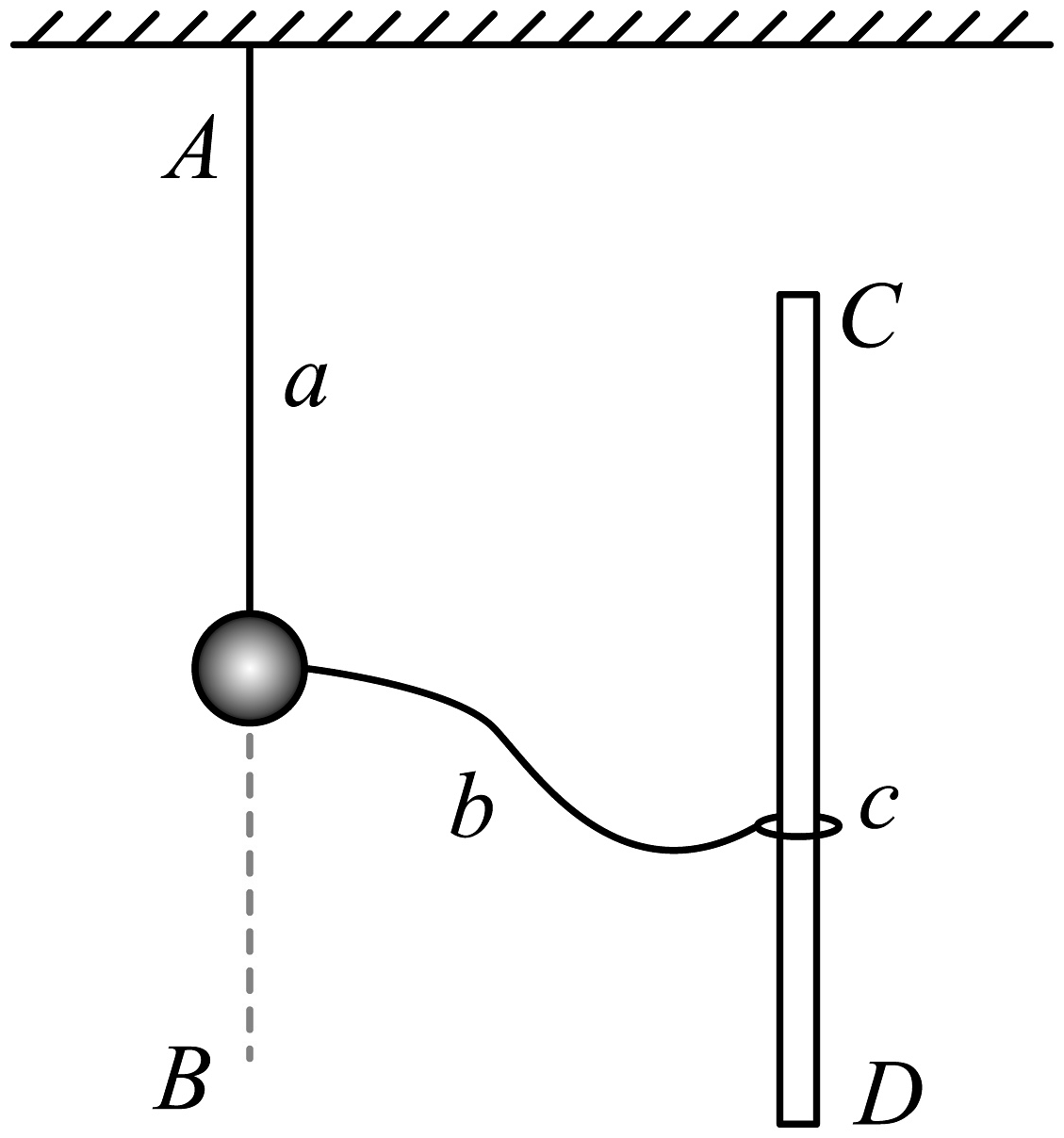

A、违反了能量守恒定律,此现象不可能属实 B、违反了万有引力定律,此现象不可能属实 C、这是由灯光频闪频率造成的,此现象属实 D、这是由眼睛眨眼频率造成的,此现象属实14. 2023年的诺贝尔物理学奖颁发给了“采用实验方法产生阿秒光脉冲”的三位科学家。在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述与事实相符的是( )A、密立根通过实验测量得出元电荷e的数值为 B、奥斯特通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同并命名了正电荷和负电荷 C、牛顿开创了实验与逻辑推理相结合的研究方法,并用这种方法研究了力与运动的关系 D、库仑利用扭秤实验测定了万有引力常量的值,被称为“测出地球质量的人”15. 下列说法错误的是( ) A、法拉第对理论和实验资料进行严格分析后,得出了法拉第电磁感应定律的公式 B、方解石晶体是各向异性的晶体,它能把光分解为两束光而沿不同方向折射,形成双折射现象 C、原子的发射光谱是一些分立的亮线 D、原子核的结合能也是核子结合成原子核而释放的能量16. 物理学的发展离不开物理学家的努力,下列说法错误的是( )A、1864年,英国物理学家麦克斯韦证实了电磁波的存在,光是一种电磁波 B、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量 C、胡克认为,只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 D、荷兰物理学家惠根斯确定了单摆的周期公式,周期为两秒的单摆叫秒摆17. 如图所示,两根长均为L的轻绳a和b固定在质量为m的小球上,轻绳a的另一端固定在天花板上的A点,AB为竖直线,轻绳b的另一端系有轻质小环c,小环c套在竖直光滑杆CD上。情境一:竖直杆CD缓慢右移,使轻绳a与竖直方向夹角为37°;情境二:竖直杆CD绕竖直线AB做匀速圆周运动,使轻绳a与竖直方向夹角为37°。已知小球可看作质点,sin37°=0.6。下列说法正确的是( )

A、法拉第对理论和实验资料进行严格分析后,得出了法拉第电磁感应定律的公式 B、方解石晶体是各向异性的晶体,它能把光分解为两束光而沿不同方向折射,形成双折射现象 C、原子的发射光谱是一些分立的亮线 D、原子核的结合能也是核子结合成原子核而释放的能量16. 物理学的发展离不开物理学家的努力,下列说法错误的是( )A、1864年,英国物理学家麦克斯韦证实了电磁波的存在,光是一种电磁波 B、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量 C、胡克认为,只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 D、荷兰物理学家惠根斯确定了单摆的周期公式,周期为两秒的单摆叫秒摆17. 如图所示,两根长均为L的轻绳a和b固定在质量为m的小球上,轻绳a的另一端固定在天花板上的A点,AB为竖直线,轻绳b的另一端系有轻质小环c,小环c套在竖直光滑杆CD上。情境一:竖直杆CD缓慢右移,使轻绳a与竖直方向夹角为37°;情境二:竖直杆CD绕竖直线AB做匀速圆周运动,使轻绳a与竖直方向夹角为37°。已知小球可看作质点,sin37°=0.6。下列说法正确的是( ) A、在情境一中,轻绳a对小球的拉力大小为mg B、在情境一中,轻绳b对小球的拉力大小为 C、在情境二中,转动转速越大,轻绳a对小球的拉力越大 D、在情境二中,转动角速度为 , 轻绳b对小球的拉力为018. “物理”一词最早出现在我国的晋朝,泛指事物之理,源于《庄子·天下》中的“判天地之美,析万物之理”。关于物理思想与方法,下列说法正确的是( )A、加速度用到了比值定义法 B、科学家在研究点电荷之间的相互作用时应用了类比的思想 C、用点电荷来代替带电体的方法运用了假设法 D、牛顿第一定律是实验定律19. 图中的A、B、C和D球均为光滑球,E球是一足球,一学生将足球踢向斜台,下列说法正确的是( )

A、在情境一中,轻绳a对小球的拉力大小为mg B、在情境一中,轻绳b对小球的拉力大小为 C、在情境二中,转动转速越大,轻绳a对小球的拉力越大 D、在情境二中,转动角速度为 , 轻绳b对小球的拉力为018. “物理”一词最早出现在我国的晋朝,泛指事物之理,源于《庄子·天下》中的“判天地之美,析万物之理”。关于物理思想与方法,下列说法正确的是( )A、加速度用到了比值定义法 B、科学家在研究点电荷之间的相互作用时应用了类比的思想 C、用点电荷来代替带电体的方法运用了假设法 D、牛顿第一定律是实验定律19. 图中的A、B、C和D球均为光滑球,E球是一足球,一学生将足球踢向斜台,下列说法正确的是( ) A、A球与斜面之间可能有弹力作用 B、B球与C球间一定有弹力作用 C、倾斜的细绳对D球有拉力作用 D、E球(足球)与斜台作用时斜台给足球的弹力方向先沿的方向后沿的方向20. “判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。下面四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是( )

A、A球与斜面之间可能有弹力作用 B、B球与C球间一定有弹力作用 C、倾斜的细绳对D球有拉力作用 D、E球(足球)与斜台作用时斜台给足球的弹力方向先沿的方向后沿的方向20. “判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。下面四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是( ) A、甲和乙 B、甲和丁 C、乙和丙 D、丙和丁21. 下列关于物理研究方法的叙述中,正确的是( )A、把物体当成质点来处理,主要采用了“微元法” B、建立“重心”概念时,主要采用了“极限法” C、卡文迪什利用扭秤实验测出了引力常量的数值,主要采用了“放大法” D、利用图像推导匀变速直线运动位移与时间公式时,主要采用了“控制变量法”22. 无人机已广泛应用于各行各业。如图所示,一无人机从地面由静止开始竖直上升到某一高度悬停进行摄影。若无人机加速和减速阶段的加速度大小恒定且相等,取竖直向上为正方向。下列表示在该过程中无人机的运动图像可能正确的是( )

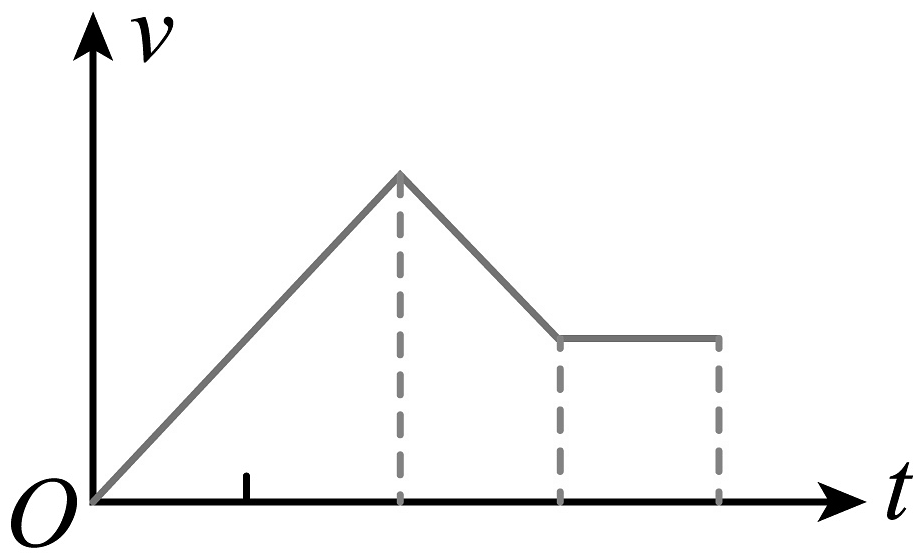

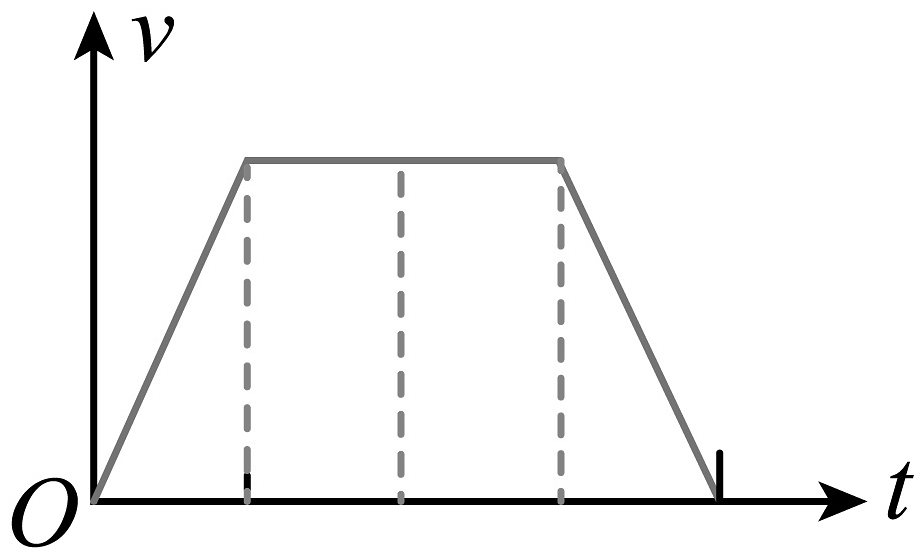

A、甲和乙 B、甲和丁 C、乙和丙 D、丙和丁21. 下列关于物理研究方法的叙述中,正确的是( )A、把物体当成质点来处理,主要采用了“微元法” B、建立“重心”概念时,主要采用了“极限法” C、卡文迪什利用扭秤实验测出了引力常量的数值,主要采用了“放大法” D、利用图像推导匀变速直线运动位移与时间公式时,主要采用了“控制变量法”22. 无人机已广泛应用于各行各业。如图所示,一无人机从地面由静止开始竖直上升到某一高度悬停进行摄影。若无人机加速和减速阶段的加速度大小恒定且相等,取竖直向上为正方向。下列表示在该过程中无人机的运动图像可能正确的是( ) A、

A、 B、

B、 C、

C、 D、

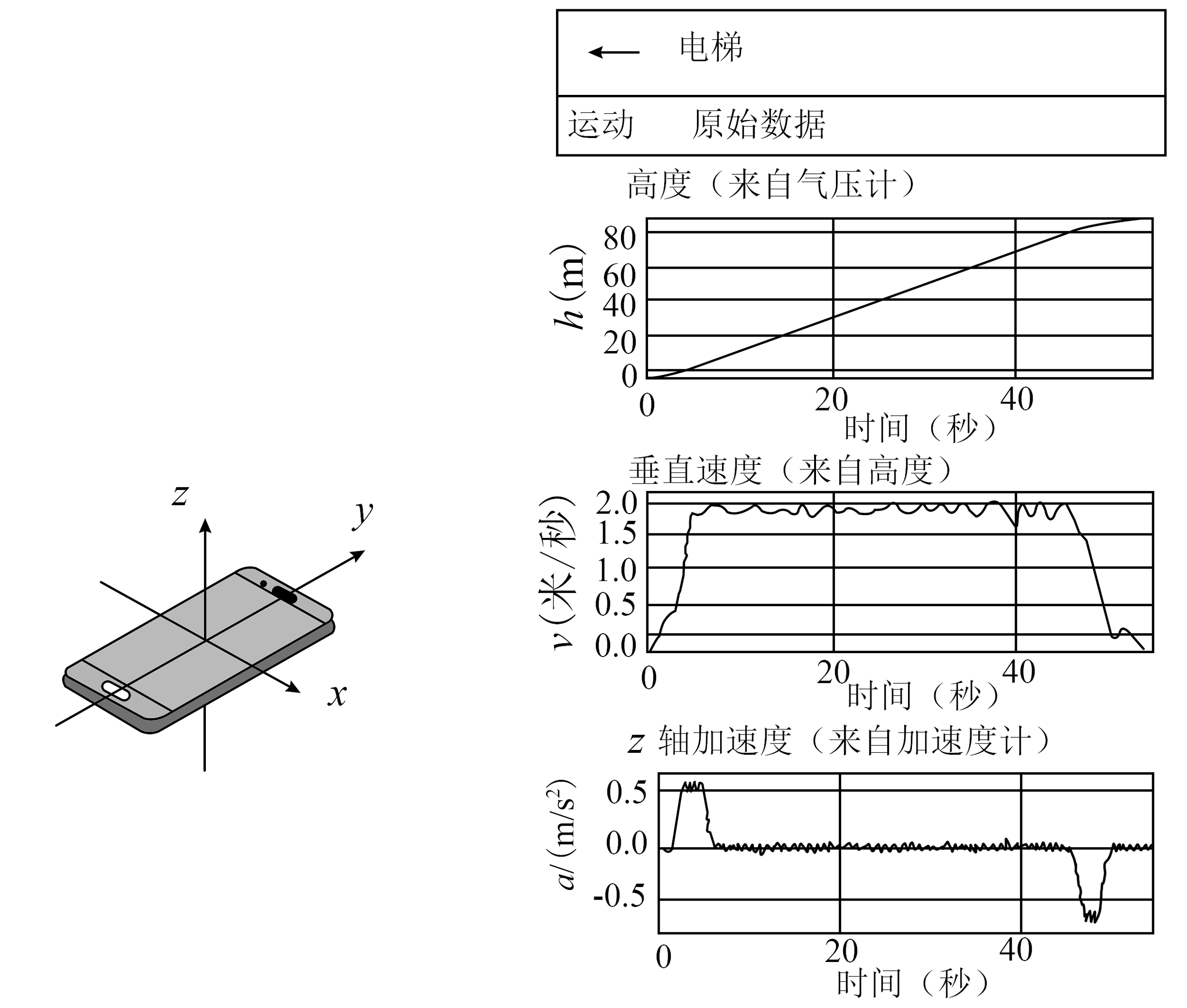

D、 23. 手机物理工坊phyphox软件可以调用手机全部的传感器, 是高中阶段性价比很高的精密仪器。有一实验小组用带气压计的手机研究电梯运行, 实验过程中,手机水平放置,屏幕朝上,以竖直向上为正方向,软件记录下了电梯运行过程中的三组图像,如图示。由图像可知下列说法正确的是( )

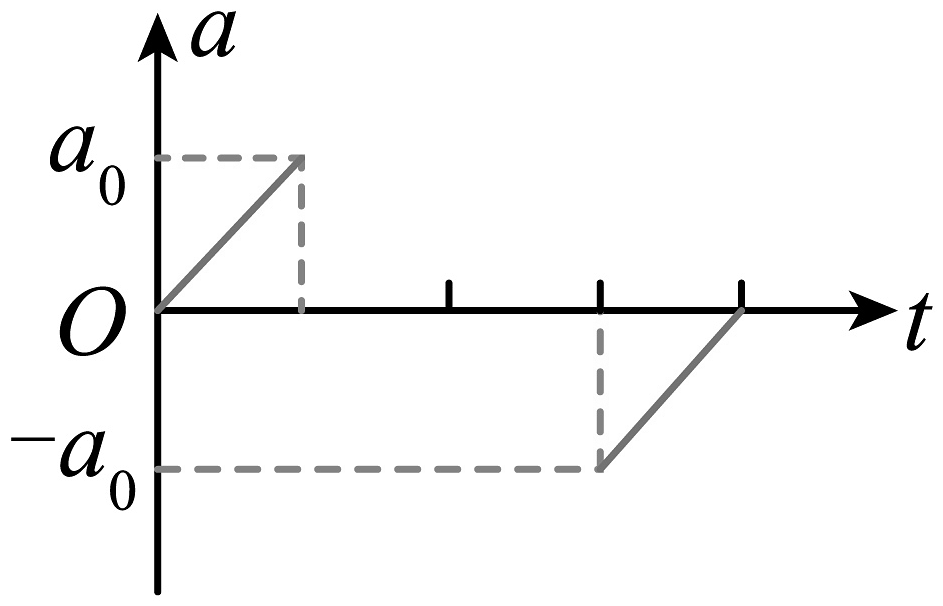

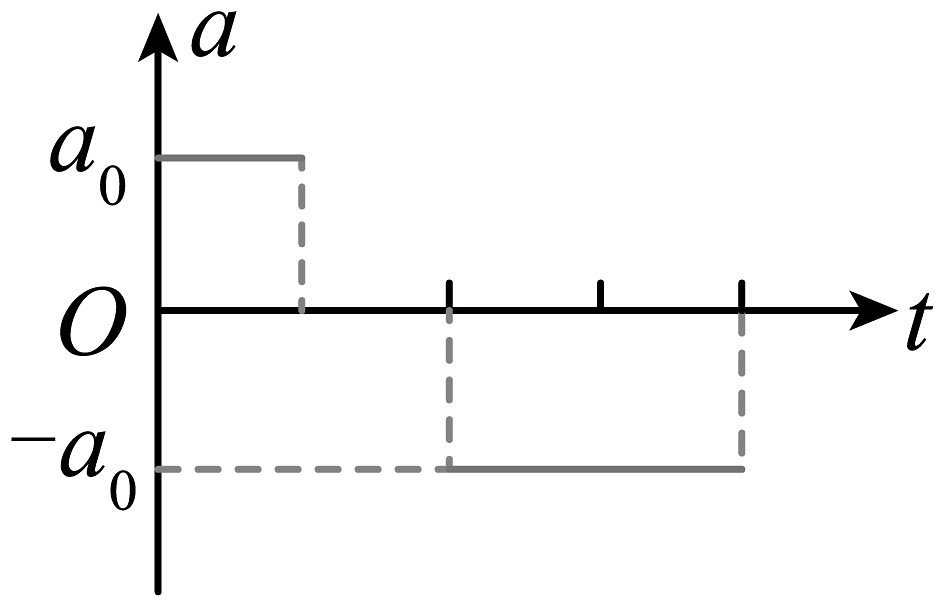

23. 手机物理工坊phyphox软件可以调用手机全部的传感器, 是高中阶段性价比很高的精密仪器。有一实验小组用带气压计的手机研究电梯运行, 实验过程中,手机水平放置,屏幕朝上,以竖直向上为正方向,软件记录下了电梯运行过程中的三组图像,如图示。由图像可知下列说法正确的是( ) A、由h-t图像可知电梯正在下降 B、田v-t图像可估算,20s~40s内电梯的上升高度小于40m C、由a-t图像可知,电梯减速时是做匀减速直线运动 D、实验过程中,如果将手机屏幕与竖直平面平行放置,则不管加速或减速过程,加速度任意数值都可以24. 汽车工程学中将加速度随时间的变化率称为急动度k,急动度k是评判乘客是否感到舒适的重要指标。如图所示为一辆汽车启动过程中的急动度k随时间t的变化的关系,已知t=0时刻汽车速度和加速度均为零。关于汽车在该过程中的运动,下列说法正确的是( )

A、由h-t图像可知电梯正在下降 B、田v-t图像可估算,20s~40s内电梯的上升高度小于40m C、由a-t图像可知,电梯减速时是做匀减速直线运动 D、实验过程中,如果将手机屏幕与竖直平面平行放置,则不管加速或减速过程,加速度任意数值都可以24. 汽车工程学中将加速度随时间的变化率称为急动度k,急动度k是评判乘客是否感到舒适的重要指标。如图所示为一辆汽车启动过程中的急动度k随时间t的变化的关系,已知t=0时刻汽车速度和加速度均为零。关于汽车在该过程中的运动,下列说法正确的是( ) A、0~3s汽车做匀加速直线运动 B、3~6s汽车做匀速直线运动 C、6s末汽车的加速度大小为零 D、9s末汽车的速度大小为18m/s25. 2023年第5号台风“杜苏芮”于7月28日登陆福建晋江,登陆时强度为强台风级,中心最大风速。假如你身处其中正面迎风(假设空气吹到人身上后速度瞬间减为零,空气密度为),估算你受到的风力大约为( )A、 B、 C、 D、26. 物理学中常常用物理量之比表示研究对象的某种性质,定义一个新的物理量的同时,也确定了这个物理量与原有物理量之间的关系。下列四个选项中不属于用物理量之比定义新的物理量的是( )A、场强 B、电势 C、电容 D、电流27. 在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中不正确的是( )

A、0~3s汽车做匀加速直线运动 B、3~6s汽车做匀速直线运动 C、6s末汽车的加速度大小为零 D、9s末汽车的速度大小为18m/s25. 2023年第5号台风“杜苏芮”于7月28日登陆福建晋江,登陆时强度为强台风级,中心最大风速。假如你身处其中正面迎风(假设空气吹到人身上后速度瞬间减为零,空气密度为),估算你受到的风力大约为( )A、 B、 C、 D、26. 物理学中常常用物理量之比表示研究对象的某种性质,定义一个新的物理量的同时,也确定了这个物理量与原有物理量之间的关系。下列四个选项中不属于用物理量之比定义新的物理量的是( )A、场强 B、电势 C、电容 D、电流27. 在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中不正确的是( ) A、甲图中,点逐渐向点靠近时,观察割线的变化,运用了极限思想,说明质点在点的瞬时速度方向即为过点的切线方向 B、乙图中,研究红蜡块的运动时,主要运用了理想化模型的思想

A、甲图中,点逐渐向点靠近时,观察割线的变化,运用了极限思想,说明质点在点的瞬时速度方向即为过点的切线方向 B、乙图中,研究红蜡块的运动时,主要运用了理想化模型的思想

C、丙图中,探究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系时运用了控制变量法

D、丁图中,卡文迪许测定引力常量的实验运用了放大法测微小量二、多项选择题

-

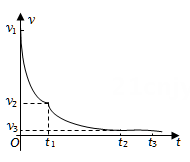

28. 关于牛顿经典力学和爱因斯坦的相对论,下列说法中正确的是( )A、牛顿经典力学理论普遍适用于大到天体运动,小到微观粒子 B、爱因斯坦的相对论的建立彻底否定了牛顿经典力学理论 C、时间的延缓效应和空间的尺缩效应都是基于爱因斯坦“光速不变的假设”推理得出的 D、绝对时空观也即牛顿力学时空观,通俗地讲就是时间、长度和质量这三者都与参考系的选取无关29. 物理学科核心素养包括“物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任”四个方面,下列关于物理观念和科学思维的认识,正确的是( )A、汽车在通过弯道时,如果速度过大,往往会出现“甩尾”现象,这是一种离心现象,这是由于受到离心力而产生的 B、“探究加速度与力、质量的关系”的实验用到了控制变量法 C、卡文迪什利用扭秤测量引力常量用到了放大的思想 D、电场强度 , 速度 , 加速度 , 都是采用了比值定义法30. 神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其 图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是( )

A、在 时间内,返回舱重力的功率随时间减小 B、在 时间内,返回舱的加速度不变 C、在 时间内,返回舱的动量随时间减小 D、在 时间内,返回舱的机械能不变31. 下列给出的四组图像中,能够反映同一直线运动的是( )A、

A、在 时间内,返回舱重力的功率随时间减小 B、在 时间内,返回舱的加速度不变 C、在 时间内,返回舱的动量随时间减小 D、在 时间内,返回舱的机械能不变31. 下列给出的四组图像中,能够反映同一直线运动的是( )A、 B、

B、 C、

C、 D、

D、 32. 在物理学的研究中用到的思想方法很多,对下图中描述正确的是( )

32. 在物理学的研究中用到的思想方法很多,对下图中描述正确的是( ) A、甲图中,测定引力常量的实验运用了放大法测微小量 B、乙图中,研究小船渡河问题时,主要运用了类比法 C、丙图中,观察AB割线的变化得到B点的瞬时速度方向的过程,运用了极限法 D、丁图中,研究力和运动关系时,运用了等效替代法

A、甲图中,测定引力常量的实验运用了放大法测微小量 B、乙图中,研究小船渡河问题时,主要运用了类比法 C、丙图中,观察AB割线的变化得到B点的瞬时速度方向的过程,运用了极限法 D、丁图中,研究力和运动关系时,运用了等效替代法三、非选择题

-

33. 某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图12所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度 为 向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为 ,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量 ,滑杆的质量 ,A、B间的距离 ,重力加速度g取 ,不计空气阻力。求:

(1)、滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小 和 ;(2)、滑块碰撞前瞬间的速度大小v;(3)、滑杆向上运动的最大高度h。34. 如图所示,某小组用传感器研究碰撞过程中的作用力与作用时间的关系,让质量的小重物自由下落碰撞测力板,通过电脑记录碰撞过程中的作用力及作用时间。第一次实验让重物距板面高处自由下落,碰撞时间;第二次实验在测力板上放置厚度为的轻质海绵垫,让重物距板面高处自由下落,碰撞时间;两次实验中重物均未反弹。回答下列问题:

(1)、滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小 和 ;(2)、滑块碰撞前瞬间的速度大小v;(3)、滑杆向上运动的最大高度h。34. 如图所示,某小组用传感器研究碰撞过程中的作用力与作用时间的关系,让质量的小重物自由下落碰撞测力板,通过电脑记录碰撞过程中的作用力及作用时间。第一次实验让重物距板面高处自由下落,碰撞时间;第二次实验在测力板上放置厚度为的轻质海绵垫,让重物距板面高处自由下落,碰撞时间;两次实验中重物均未反弹。回答下列问题: (1)、第二次实验中,该小组将重物释放位置较第一次抬高5cm所体现的实验方法是______A、累积法 B、放大法 C、控制变量法(2)、第一次实验中重物碰前瞬间的速度(填“大于”“等于”或“小于”)第二次实验中重物碰前瞬间的速度。(3)、第一次实验中重物对测力板的平均冲击力(填“大于”“等于”或“小于”)第二次实验中重物对海绵垫的平均冲击力。35. 图甲是某同学“测量瞬时速度”的实验装置图,他将光电门固定在水平气垫导轨上的B点、滑块上固定一遮光条,吊盘(含金属片)通过细线与滑块相连,实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放。

(1)、第二次实验中,该小组将重物释放位置较第一次抬高5cm所体现的实验方法是______A、累积法 B、放大法 C、控制变量法(2)、第一次实验中重物碰前瞬间的速度(填“大于”“等于”或“小于”)第二次实验中重物碰前瞬间的速度。(3)、第一次实验中重物对测力板的平均冲击力(填“大于”“等于”或“小于”)第二次实验中重物对海绵垫的平均冲击力。35. 图甲是某同学“测量瞬时速度”的实验装置图,他将光电门固定在水平气垫导轨上的B点、滑块上固定一遮光条,吊盘(含金属片)通过细线与滑块相连,实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放。 (1)、本实验利用光电门测滑块的速度,所应用的物理方法是______A、等效替代法 B、理想实验法 C、极限思维法(2)、若测得遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为 , 则滑块经过光电门时的速度(用上述物理量的符号表示)。(3)、重复操作5次、得到数据如下表(表中数据单位为m/s)

(1)、本实验利用光电门测滑块的速度,所应用的物理方法是______A、等效替代法 B、理想实验法 C、极限思维法(2)、若测得遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为 , 则滑块经过光电门时的速度(用上述物理量的符号表示)。(3)、重复操作5次、得到数据如下表(表中数据单位为m/s)0.340

0.330

0.318

0.352

0.310

求得滑块的平均速度m/s(计算结果保留3位有效数字)。

36. 如图所示,光滑的水平面上有一质量曲面滑板,滑板的上表面由长度的水平粗糙部分AB和半径为的四分之一光滑圆弧BC组成,质量为滑块P与AB之间的动摩擦因数为。将P置于滑板上表面的A点。不可伸长的细线水平伸直,一端固定于O'点,另一端系一质量的光滑小球Q。现将Q由静止释放,Q向下摆动到最低点并与P发生弹性对心碰撞,碰撞后P在滑板上向左运动,最终相对滑板静止于AB之间的某一点。P、Q均可视为质点,与滑板始终在同一竖直平面内,运动过程中不计空气阻力,重力加速度g取10。求:(1)Q与P碰撞前瞬间细线对Q拉力的大小;

(2)碰后P能否从C点滑出?碰后Q的运动能否视为简谐运动?请通过计算说明;(碰后Q的最大摆角小于5°时,可视为做简谐运动,已知)

(3)计算P相对滑板的水平部分AB运动的总时间,并判断P在相对滑板运动时,有无可能相对地面向右运动。如有可能,算出相对地面向右的最大速度;如无可能,请说明原因。