广西壮族自治区崇左市宁明县2024-2025学年七年级下学期语文6月期末试卷

试卷更新日期:2025-07-25 类型:期末考试

一、积累运用(共 22 分)

-

1. 请你围绕教材中多篇课文内容,阅读并完成有关任务。

修qì①一新的小屋前,驿路梨花香气四溢,处处开放,这是雷锋精神发扬光大的写照;记忆中花串稀零的紫藤萝,再见,却开得如此繁mì②,这是对生命的礼赞,引人xiá③想;而井冈山上傲然挺立的翠竹,在风雨中舒展身姿,那是革命者坚韧(A)不拔精神的象征;草原上毫不起眼的点点野花,也能将最纯真的快乐,带给被困地心世界的女孩……花与竹,无论俗艳挺拔,都是大自然深思熟虑、精雕细琢(B)的语言,诉说着生命的韧性与精神的光芒。

(1)、根据内容为①②拼音写出相应的汉字。①②③

(2)、根据语境,为文中(A) (B)加点字写出正确的读音A.B.

(3)、为画横线成语“深思熟虑”的“熟”选择正确释义( ) A、植物的果实等完全长成: B、食物加热到可以食用的程度; C、熟练; D、程度深(4)、下列说法不正确的一项是 ( )A、文段中加点的 “却” “礼赞” “挺立”,词性分别是:副词、名词、动词。 B、“驿路梨花处处开放” 与 “紫藤萝开得繁密” 两句中, “处处开放”和“开得繁密”均为动补短语。 C、“精雕细琢的语言”“顽强地生长”“生命的礼赞” 三个短语结构相同,均为偏正短语。 D、文段中提及的《井冈翠竹》,是一篇托物言志的散文,通过描写翠竹在革命岁月中的经历,象征革命者坚韧不拔的精神。2. 阅读下面文段,按要求答题。

A、植物的果实等完全长成: B、食物加热到可以食用的程度; C、熟练; D、程度深(4)、下列说法不正确的一项是 ( )A、文段中加点的 “却” “礼赞” “挺立”,词性分别是:副词、名词、动词。 B、“驿路梨花处处开放” 与 “紫藤萝开得繁密” 两句中, “处处开放”和“开得繁密”均为动补短语。 C、“精雕细琢的语言”“顽强地生长”“生命的礼赞” 三个短语结构相同,均为偏正短语。 D、文段中提及的《井冈翠竹》,是一篇托物言志的散文,通过描写翠竹在革命岁月中的经历,象征革命者坚韧不拔的精神。2. 阅读下面文段,按要求答题。在那艰苦卓绝的年代,邓稼先毅然回国,投身科研事业,他隐姓埋名、默默奉献,那是对祖国的忠诚与担当;红军战士们翻越老山界,一路上不畏艰险、奋勇攀登,以坚定的意志克服陡峭山路的阻碍,这是革命意志坚定的彰显;而在《阿长与〈山海经〉》中,阿长虽身份低微,却有着一颗善良质朴的心的人,她为鲁迅买来《山海经》,给鲁迅带来了温暖与惊喜………这些人物和事迹,无论平凡伟大,都是语文课本中精心描绘的篇章,诉说着那个时代的故事与精神。

(1)、请根据文段内容,结合对联知识,从下面给出的词语中选择恰当的词语,将对联补充完整。 (填写序号)上联:邓稼先 ① , 隐姓埋名,尽显 ②;

下联:阿长妈 ③ , ④ , 饱含深情暖人心

备选词语:A.翻山越岭B.毅然归国C.爱国志D.买书记情

(2)、请仿照文段中画线句的句式,结合七年级学过的课文,选取一个人物,完成仿写,要求体现人物与品质的关联。3. .根据知识积累,完成下面表格。花中诗情

诗句

情思

① , 青草池塘处处蛙。杨万里《约客》

独处时的寂寞与友人爽约的怅惘

②当窗理云鬓,。《木兰诗》

对和平生活的珍惜与回归女儿生活的喜悦

③中通外直,不蔓不枝, , 亭亭净植。周敦颐《爱莲说》

声誉远扬,刚正不阿的品行

④杨花榆荚无才思,。韩愈《晚春》

凭借生命力量而绽放自我

⑤ , 化作春泥更护花。龚自珍《己亥杂诗》

无私奉献、造福他人

⑥山重水复疑无路,柳暗花明又一村。陆游《游山

西村》二、阅读(48 分)

-

4. 阅读以下材料,完成下面小题。

【材料一】

①人民大学教授郭英剑:我想表达的一个观点是,以电子阅读、手机阅读为特征的数字化阅读,更多改变的是人们的阅读方式而不是阅读内容,所以我认为以“深阅读”和“浅阅读”来划分传统阅读方式和数字化阅读方式是不准确的;而且我也并不认为数字化阅读一定会导致肤浅化。阅读是否肤浅既取决于阅读者是否(愿意)思考以及思考的深度,也取决于作品本身是否能够引人深思,即作品本身是否肤浅。换句话说,不能用媒介载体的不同而只能根据作品的内容去界定阅读的“深”和“浅”。

②中国图书馆学会副理事长陈力:有人说,数字阅读是“碎片化阅读”,因而对此忧心忡忡。我以为, “碎片化阅读”也是一种有益的阅读方式。倘若人们能够充分利用碎片化的时间来获取知识与信息,我们应该为此感到高兴。更何况,有谁听说《诗经》三百篇、 《唐诗三百首》是一口气读完的?我们在读一首诗、一首词、一篇文章的时候难道不是在进行“碎片化阅读”?重要的不是阅读的形式和工具,而是阅读与否和阅读的内容。

③国民阅读研究与促进中心主任徐升国:数字阅读基本以浅阅读、碎片化阅读为主题,阅读的主要内容并不是电子图书,而是一些相对轻松娱乐、篇幅较短的文章等。这跟数字阅读主要载体————手机自身限制有关,屏幕小,相对而言很难进行深度长篇的阅读。综合起来看,纸质书能提供系统的体系化深度阅读,目前并没有好的数字阅读载体可以实现替换。

④复旦大学中文系教授严锋:数字阅读时代后,所有过去阅读不能发生的地点和时间,现在都被阅读抢占过来。所以整体来看,人的阅读的时间是增加的,只是媒介变了。电子阅读不仅在量上迅速扩展,在质上同样是提高的,它走出了过去传统、封闭的阅读空间,人更容易接触到关于书的推荐信息,专家荐书、社交媒体荐书也都开始成为日常。电子阅读使得人在不同阅读材料、对象间穿梭跳跃,完全打破了书的物理形态的局限。

【材料二】

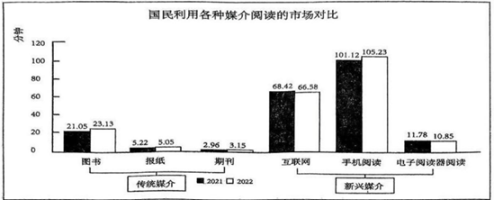

(数据来源:中国新闻出版研究院第二十次全国国民阅读调查)

(选自《百度教育》,有删改)

(1)、作业中四位同学概括了材料一中几位专家的观点,请你帮老师判断哪一位同学的理解和分析不正确( )A、郭英剑认为数字化阅读改变了人们的阅读方式,数字化阅读不会导致阅读的肤浅化。 阅读的深和浅应有作品内容界定。 B、陈力对碎片化阅读持肯定态度,他认为利用碎片化时间进行阅读也是合理的,人们大可不必对数字阅读忧心忡忡。 C、徐升国认为数字阅读的内容受到载体的限制,因此有深度的长篇阅读很难进行,目前数字化阅读还无法替代纸质书阅读。 D、严锋认为数字阅读在质和量上都得到了提升,数字阅读使读者和书的关系突破传统阅读的限制,是一种创新。(2)、根据材料二,请你总结“国民利用各种媒介阅读的时长”的特点。(3)、在阅读材料的基础上,老师举办了一场“纸质化阅读是否会被数字化阅读所取代”的辩论赛,请你根据文本内容和自身经历阐释你的观点。5. 阅读《抹不去的记忆》,完成下面小题。抹不去的记忆(夏树)

①袁隆平先生离开我们已经快两年了。在这段时间里,一直有人将金黄的稻穗摆在他的墓前,这是绵延无尽的追忆和思念。

②我一直记得第一次采访袁隆平的情景,那是 2007 年 9 月,在安徽芜湖。那天,袁老师一下中巴车,没有客套寒暄,顺着田坡直接往稻田中间走。他已经 77 岁了,看到沉甸甸的稻穗,兴奋得像个孩子,走路的速度年轻人都跟不上。此后经过现场收割测产,单产 724 千克,比上年增长 230 千克,顺利实现了“种三产四”的目标。不仅在安徽,在湖南、海南,袁老师也不断给人们送去增产增收的好消息:800 千克、900 千克……

③赵炳然研究员,三十多年来一直跟随袁老师育种。他说,袁老师有三个孩子,因为科研工作太忙了,一直顾不上,在第二个孩子出生的第三天,就急匆匆地去了海南,临行前他把孩子紧紧地抱在怀里,亲了又亲,深情地对妻子说:“我要去找我科研上的孩子了,你就支持我吧,谅解我吧!”

④赵炳然说:“袁老师每天都要到田里去看看,摸一摸他心爱的稻穗,这是大家都知道的。但是,大家可能不知道,他从骑自行车下田、骑摩托车下田、 自己开小轿车下田,一直到我们开车搀扶着他老人家下田。在他一生的科学实践中,始终要求自己亲自下田,掌握翔实准确的第一手资料。他也要求我们所有科研人员必须下田,他常说的一句话就是‘电脑里长不出水稻’ 。”

⑤杂交水稻中心的吴俊研究员说,袁老师 73 岁那一年,大家无论如何也不同意他再骑摩托车下田了,于是,他得到了一本由交管部门颁发的小汽车“特别驾照”,这个“特别”在于只能从院内开到试验田。“有一次,记者采访袁老师,他得意地说: ‘我就是喜欢飙车。’ 我们在一旁就想笑,心想,您那算什么飙车啊!”

⑥吴俊也曾见过袁老师开会时发火。那是 2018 年,在讨论一个粮食高产项目指标时,有人提出种植经济效益好的优质稻,有人提出稻田养虾等混养模式,只要收入能折合 1200 千克稻谷就算达标。那年已经 88 岁的袁老师,一听这话就生气了,把本子往桌上一摔,非常严肃地说:“我不同意!到了缺粮的时候,钱管什么用?两个金元宝也换不来一个大馒头。”

⑦在生命最后的日子里,他仍记挂着第三代杂交水稻,希望推广的步伐快一些,再快一些。弥留之际,守在身边的工作人员告诉他,新品种的耐盐浓度达到 0.9%,提前两年达标,袁老师听后,用尽生命最后的一丝力气点了点头,然后闭上了眼睛。站在病床前的家人和学生,轻轻地唱起了他一生最喜爱的歌曲《浏阳河》:“浏阳河,弯过了几道弯,几十里的水路到湘江……”

⑧送别的那一天,长沙花店里的菊花售罄,明阳山殡仪馆外排起了长队,足有两千米,三十万人冒雨送先生最后一程。我想起诗人臧克家的那句诗:“他活着为了多数人更好地活着的人,群众把他抬举得很高,很高。”

⑨他一生守望稻田,把稻香送给全世界。他憧憬着禾下乘凉的美梦,希望杂交水稻覆盖全球,希望全人类都吃饱、吃好。他以他的科学精神、科学态度和家国情怀,给我们留下了宝贵的精神财富和永远抹不去的记忆。

(选自《光明日报》,有改动)

(1)、阅读全文,完成下表。 (提示:读事例,拟定小标题;圈词句,提取感人细节;品文字,概括人物性格。)小标题

感人细节

人物性格特征

丰收的喜悦

直接往稻田中间走兴奋得像个孩子

对事业热爱、投入

①

紧紧地抱,亲了又亲

舍小家为大家

“电脑里长不出水稻”

②

注重实践

“特别驾照”

得意地说:“我就是喜欢飙车。”

开朗幽默

88岁老人的“发火”

把本子往桌上一摔非常严肃地说

③

④

用尽生命最后的一丝力气点了点头

对事业爱得赤诚

(2)、精读文章,学会批注。临行前他把孩子紧紧地抱在怀里,亲了又亲,深情地对妻子说: “我要去找我科研上的孩子了,你就支持我吧,谅解我吧!”(请从人物描写的角度对这句话进行赏析批注。

(3)、下列对文章第⑧段引用臧克家诗句的作用分析,不正确的一项是( )A、诗句“他活着为了多数人更好地活着的人”直接呼应袁隆平一生致力于杂交水稻研究、造福人类的事迹,增强文章说服力。 B、“群众把他抬举得很高,很高”与前文“三十万人冒雨送先生”的场景形成呼应,凸显民众对袁隆平的敬仰与缅怀。 C、引用诗句使文章语言更具文学性,在抒情中深化主题,将对袁隆平的个人追忆升华为对奉献精神的礼赞。 D、诗句中“抬举”一词在此处含贬义,暗示袁隆平的成就被过度推崇,与后文“抹不去的记忆”形成反讽效果。(4)、读完这篇文章,也许你会联想到下面这些词语:热爱、责任、情怀……你能结合文章内容,围绕其中一个词语,为袁隆平写一段颁奖辞吗?6. 古代诗歌阅读望岳(杜甫)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀, 阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶, 一览众山小。

(1)、下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )A、首联以问答开篇, “岱宗” 点明泰山, “齐鲁青未了” 从视觉角度,通过写在齐鲁大地都能望见泰山的青色,以距离之远烘托泰山之高。 B、颔联中“钟”字将大自然拟人化,生动地写出泰山汇聚天地神奇秀丽之景;“割”字从侧面突出了泰山的巍峨高大,山南山北因之呈现不同景象。 C、颈联 “荡胸生曾云,决眦入归鸟”,诗人见山中云气缭绕,心胸为之激荡,长时间凝视归鸟入山,眼眶似要睁裂,从细节处体现泰山的魅力。 D、尾联 “会当凌绝顶,一览众山小”,是诗人由望岳而产生的登岳之想, “会当”表明决心,此联彰显出诗人不怕困难、敢于攀登的豪迈气概。(2)、本诗没有一个“望”字,却处处写 “望”,请结合诗句具体分析是如何体现 “望”这一视角的。7. 文言文阅读【甲】《活板》(沈括)(节选)

庆历中,有布衣毕昇,又为活板。其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之;药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就。每一字皆有数印,如“之”“也”等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者。不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成。不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药镕,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

昇死,其印为余群从所得,至今宝藏。

【乙】《造活字印书法》(王祯)(节选)

造活字印书,与板本大异:板木工匠所刻字面,与印纸不相入,名之为“黑口”:若用活字,止要字画清楚,墨色均匀,不须有所谓“黑口”也。又若只印一二张,未为简易;若印数十百本,则极为神速。今又有巧便之法:造板木作印盔① , 削竹片为行,雕版木为字,用小细锯镀②开,各作一字,用小刀四面修之,比试大小,高低一同。然后排字作行,削成竹片夹之。木字既备,然后用墨刷印之。

(选自《王祯农书》,有删改)

【注】①印盔: 指排版的模子。②搜(sōu):雕刻。

(1)、解释下列句子中加点词的意思①持就火炀之 就:

②则第二板已具 具:

③比试大小 比试:

(2)、下列对【甲】 【乙】两文的理解与分析,不正确的一项是( )A、两文均介绍古代活字印刷术,甲文以胶泥活字为核心,乙文以木活字为重点,体现了古代印刷术的发展。 B、甲文 “每一字皆有数印” 与乙文 “雕版木为字,各作一字” 都体现了活字印刷 “字模可重复使用” 的特点。 C、甲文用 “若止印三二本,未为简易” 与乙文 “若印数十百本, 则极为神速” 形成对比,突出活字印刷效率低。 D、两文均通过具体工艺(如制字、排版、印刷)的描写,展现古代工匠的智慧,语言简洁而条理清晰。(3)、把文中画横线的句子翻译成现代汉语。①用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。

②木字既备,然后用墨刷印之。

(4)、【甲】 【乙】两文在介绍活字印刷术时,有哪些相同的工艺步骤?请简要概括。8. 整本书阅读;阅读名著《钢铁是怎样炼成的》片段,完成下面小题。这是他第四次死里逃生。在床上整整躺了一个月之后,苍白消瘦的保尔已能够勉强用两条摇摇晃晃的腿站起来,摸着墙壁,在房间里走动了。他的母亲搀着他走到窗口,他向街上望了很久。雪在融化,积成了小水洼,在早春的阳光下闪亮,外面已经是初次解冻的温暖天气了。

窗户跟前的樱桃树上,神气活现地站着一只灰胸膛的雀儿,不时用狡黠的小眼睛偷偷地瞧保尔一眼。

“怎么,我是和你一起熬过冬天的吗?”保尔用指头敲着窗户,轻声地说。

母亲惊诧地看了他一眼:“你在跟谁说话?”“跟雀儿……它飞走了,真狡猾。”他无力地笑了一下。

但是他一想到,明天他就要离开这里,回到那个大城市去,再度和他的朋友们,同志们,所有那些亲爱的人们在一起,他又高兴了。……飞到那早已成为他不能分离的整个生活上去了。

(1)、保尔有“四次死里逃生”的经历,请简要概括第三、四次情节内容,完成填空。第一次:是在与波兰白军的战斗中,腿受伤并得了伤寒;

第二次:保尔在骑兵部队的战斗中,一颗炸弹在他身边爆炸,他的头部受了重伤;

第三次:

第四次:

(2)、小文读到画线句“跟雀儿……它飞走了,真狡猾。”这句话时,觉得“狡猾”一词用得比较精妙,请你帮他写一段批注。三、作文(50 分)

-

9. 我们的生活充满了各种声音:流水潺潺、鸟语嘤嘤是大自然美妙的声音;车轮滚滚、机器隆隆是时代发展的声音;声声叮咛、殷殷嘱咐是妈妈关爱的声音:谆谆教诲、循循善诱是老师慈爱的声音……在这些声音中,总有一种声音萦绕耳畔,激荡人心。

请以“那声音特别 ”为题目, 写一篇文章。

要求:⑴将题目补充完整,除诗歌外,文体不限。⑵运用恰当的描写和抒情。⑶不少于 600 字,不得抄袭、套作。⑷文字和标点书写规范、整洁。