湖北省武汉市武昌区2025-2026学年高二下学期期末考试历史试题

试卷更新日期:2025-06-28 类型:期末考试

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

-

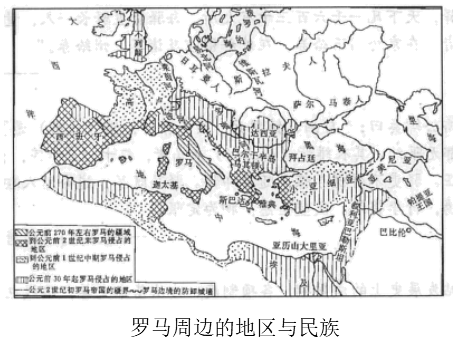

1. 周初实行“公侯伯子男”五等爵制;西周晚期的柞伯鼎铭载:“今汝(指柞伯)其率蔡侯左至于昏邑。”表明柞伯的地位高于蔡侯;《春秋》所载诸侯会盟排位,曹伯始终排在许男之后,子国如邾子、小邾子又始终排在诸侯之末。这反映了( )A、地主阶级的掌权 B、贵族特权的丧失 C、政治秩序的重构 D、等级观念的淡化2. 《史记》载,王温舒任广平郡都尉期间“择郡中豪敢任吏十余人为爪牙,皆把其阴重罪,而纵使督盗贼”,他们只要干得好,就可免其罪。因此“盗不敢近广平,广平声为道不拾遗。”汉武帝听闻,迁王温舒为河内太守。这( )A、埋下了秩序崩坏的祸根 B、顺应了巩固大一统的需要 C、改变了人才选拔的规则 D、造成了对监察体系的破坏3. 魏晋南北朝时期,匈奴人刘渊建国时,“立汉高祖以下三祖五宗祭之”;氐族人苻坚执着于“混六合以一家,同有形于赤子”;占据河湟的吐谷浑曾以“永为中国之西藩”自居。反映了这一时期( )A、民族交融中孕育统一 B、政治制度的纷繁复杂 C、地方政权更迭的频繁 D、南北经济的交流广泛4. 宋代商业牙人(中介)除销售传统农产品、手工业品外,还可以参与乡村土地买卖、典当借贷等一系列商业活动,甚至官方时常将商业经营事宜“派之牙侩,任其买卖”,以保障贸易通畅。这反映出宋代( )A、工商食官局面的打破 B、区域贸易网络的形成 C、商人政治地位的提高 D、政府经济政策的宽松5. 薛凤祚是明末清初著名天文学家,他主张参考西法修正官方历法之不足,以求“自立于无过之地”。为此,他积极引入西算方法,简化国内历法计算模式,还积极推行西算改革,保留中国惯用的百分制计算方法。薛凤祚的事迹体现了( )A、中体西用的指导思想 B、传统科技的艰难转型 C、经世致用的实践精神 D、中西文化的双向互补6. 学者在整理馆藏晚清军机处档案时,发现一则1891年录副的上谕档《着湖广总督张之洞查明湖南茶商输捐一事是否属实事上谕》(内容如下)。从中可以得到的历史信息是( )

光绪朝十七年三月初二日

军机大臣字寄湖广总督张,光绪十七年三月初二日奉上谕:有人奏,风闻张之洞于上年四月间令湖南茶商分别输捐,作为创修两湖书院经费。该商叠请邀免,批斥不准,近来茶商赔累,请饬一律撤销等语。中国茶叶销路不畅,由于成本太重,所奏茶商输捐一节,如果属实,自应裁撤,以恤商困。

着张之洞查明复奏。原片着抄给阅看。将此谕令知之。钦此。遵旨寄信前来。

①中央式微造成地方势力的膨胀 ②全球茶叶市场呈现供过于求

③张之洞重视两湖地区教育发展 ④民族工商业在夹缝中求生存

A、②③ B、③④ C、①② D、①④7. 据统计,1920年北洋政府查禁与“鼓吹过激主义”“改革社会,反对政府”“煽惑工人”等相关的书籍、报刊和传单140多种,涉及全国许多城市;而当年全国新出版的有类似内容的报刊达200多种。这一现象表明( )A、中国革命道路逐渐明确 B、知识分子引领中国革命潮流 C、工人阶级力量日益壮大 D、思想解放运动方向发生变化8. 1938年,毛泽东指出“历史研究不是经院式的去攻故纸堆,其唯一目的在于有利于解决中国革命的现实问题。”1939年,毛泽东给计划撰写《中国民族战争史》的何干之回信:“如能在你的书中证明民族抵抗与民族投降两条路线的谁对谁错,对于当前抗日战争是有帮助的。”这些主张意在( )A、揭露汪伪政权的卖国行径 B、借鉴历史经验指导抗战 C、彰显民族抗战的正义立场 D、控诉日本帝国主义罪行9. 1951年,郭沫若在“保卫世界和平”大会上控诉美国在朝鲜和中国东北地区投掷细菌弹的罪行。好友徐悲鸿听闻后,创作了这幅《九州无事乐耕耘》。作品题跋“和固所愿,但农夫农妇皆英雄战士也。”下面解读最为准确的是( ) A、广大农民群众拥护土地改革 B、全国人民同心协力保家卫国 C、社会主义制度的优越性显现 D、人民当家作主的新时代到来10. 下表是改革开放后,广交会在参展企业方面的一些变化。这些变化( )

A、广大农民群众拥护土地改革 B、全国人民同心协力保家卫国 C、社会主义制度的优越性显现 D、人民当家作主的新时代到来10. 下表是改革开放后,广交会在参展企业方面的一些变化。这些变化( )1983年

第53届

中外合资企业首次直接参展

1993年

第73届

由“外贸总公司组团”调整为“省市组团、按团设馆”

1994 年

第76届

调整为“省市组团、商会组馆、馆团结合、行业布展”

1999 年

第85届

放宽准入门槛,私营生产企业(4家)首次直接参展

A、体现了经济体制改革的深化 B、破除了商品要素流动的障碍 C、改善了内地省份的营商环境 D、反映了国有企业改革的成效11. 罗马人视外族是“残酷野蛮的民族”,但在征服的过程中,罗马人有时也对外族的品行由衷赞美,甚至反思借鉴外族经验。这一现象折射出( ) A、帝国的扩张与鼎盛 B、法律制度建设的困境 C、文明的多元与交流 D、帝国境内贸易的繁荣12. 14世纪初,法国国王腓力四世经常“向他的大臣借贷,这些大臣都是城市富裕商人出身、替国王掌管财政税收的官僚,国王也因此会把包税或征收关税权交给他们、或任命他们为王室财政经纪人等。”腓力四世的做法( )

A、帝国的扩张与鼎盛 B、法律制度建设的困境 C、文明的多元与交流 D、帝国境内贸易的繁荣12. 14世纪初,法国国王腓力四世经常“向他的大臣借贷,这些大臣都是城市富裕商人出身、替国王掌管财政税收的官僚,国王也因此会把包税或征收关税权交给他们、或任命他们为王室财政经纪人等。”腓力四世的做法( )①巩固了法国封君封臣制度 ②为王权加强创造条件

③促进了法兰西民族的觉醒 ④有利于城市经济发展

A、②④ B、①② C、①③ D、③④13. 1726年,伏尔泰来到伦敦后,广泛接触了牛顿理论并大受启发。回国后,伏尔泰专注于光学研究,并于1738年出版了著作《牛顿哲学原理》。有媒体报道,《牛顿哲学原理》在当时的巴黎“几乎人手一册”。他们的共通之处是( )A、唤醒民众的反封建意识 B、崇尚理性的自主精神 C、一切变化皆是力的作用 D、摆脱教会的思想束缚14. 1920年,黑人演说家加维在纽约的演讲中说:“你能做到吗?在革命战争时期你这么做了;在内战时期你也这么做了;在马恩河和凡尔登战役时你这么做了”“让全世界知道4亿非洲人随时准备为自由而牺牲生命,而活着就要做自由人。”作者旨在( )A、推动美国的黑人民权运动 B、唤醒非洲人民的独立意识 C、呼吁黑人奴隶制度的废除 D、提升牙买加的国际影响力15. 发表于1959年的小说《铁皮鼓》讲述了德国民众因自身的狭隘与冷漠,导致纳粹上台执政,从而造成深重的灾难。1999年小说作者格拉斯获得诺贝尔文学奖,获奖理由是:“其嬉戏之中蕴含悲剧色彩的寓言描摹出了人类淡忘的历史面目。”该小说的价值在于( )A、增强德国民众的主人翁意识 B、呼吁国民勇敢承担战争罪责 C、警示世人不要重蹈历史悲剧 D、唤醒人们对久远历史的记忆二、非选择题:本题共4小题,共55分。

-

16. [古代驿站与社会治理]

材料一:“凡三十里一驿,天下凡一千六百三十有九所,每驿皆置驿长一人,量驿之闲要以定其马数。……凡乘驿者,在京於门下给券,在外於留守及诸军、州给券。”

——[唐]《唐六典》

材料二:公元819年,柳公绰奏曰:“自幽、镇用兵,使命繁并,馆(住宿)递匮乏,鞍马多阙。又敕使行李人数,都无限约。其衣绯紫(高品级)乘马者,二十、三十匹,衣黄绿(低品级)者,不下十匹、五匹。驿吏不得视券牒,随口即供。驿马既尽,遂夺路人鞍马。衣冠士庶,惊扰怨嗟,远近喧腾,行李将绝。伏望圣慈,聊为定限。”

——[五代]《旧唐书·柳公绰传》

材料三:明代是我国驿站发展史上的成熟期,各项制度、方法基本完善,路线也趋于合理化和网络化。

——选自贝明远《明代信差路线与驿站》

(1)、指出材料一、二的史料类型,并结合所学知识分别说明它们的研究价值。(2)、根据材料三并结合所学知识,简述明朝驿站设置的影响。17. [国耻纪念与新民主主义革命]材料:新民主主义革命时期,中国共产党运用国耻纪念进行舆论宣传,国耻纪念逐渐演化为我党进行政治动员、阐释主张、塑造政治权威的一个重要平台。

五卅惨案后,中共中央将之确定为国耻纪念日,强调它“是被压迫的中国人民站起来对压迫者帝国主义作大规模反抗之第一次”;纪念五卅“不是垂头叹气的纪念,应该是挺身奋起的悲愤纪念”,社会民众要努力“打倒反赤的直奉军阀,实现国民会议”。

1932 年开始,中国共产党国耻纪念的重点转向“五卅”,既宣传反日,又抨击国民党的投降政策。强调:“‘五卅’运动是中国大革命的开端”,要发扬五卅精神反对帝国主义及国民党。

全面抗战爆发后,中国共产党国耻纪念的重点转向“九一八”。1939年9月18日,毛泽东出席延安纪念“九一八”大会时指出:“现在中国还是在两条道路上徘徊着:一条是妥协、投降、分裂、倒退的道路,这就是亡国的道路;一条是坚持抗战、反对分裂,坚持进步、反对倒退的道路,这就是复兴的道路。我们的口号只有一个,就是‘打到鸭绿江边,收复一切失地’。”

1947 年,渐已淡出国人视野的“九一八”被重新纪念。9月18日的新华社社论指出:“中国一切爱国人民,如果不愿再当亡国奴,如果要自救救国,就只有团结起来,消灭蒋介石,把日本战犯与内战战犯一起交给人民审判。除此之外,再无别的出路。”

——摘编自熊斌《民主革命时期中共国耻纪念述论》

(1)、根据材料指出新民主主义革命时期中国共产党国耻纪念的变化,并结合所学知识分析其原因。(2)、根据材料并结合所学知识,简析新民主主义革命时期中国共产党国耻纪念的意义。18. [贸易政策与经济安全]材料一:1800年英国小麦的进口高达300多万夸脱,拿破仑实行大陆封锁政策后,英国粮食进口几乎中断。粮价的持续上升导致土地的过度投机,拿破仑战争后英国粮价暴跌,地主纷纷破产。1815年,英国政府支付国债利息就要花去本年财政收入的一半。马尔萨斯主张用一种适度的关税来调节谷物的进出口,让关税起一种安全阀的作用。李嘉图以国际贸易的比较优势理论要求允许谷物自由贸易,进口低价谷物,以降低工资,提高利润,促进资本主义发展。1815年英国议会颁布《谷物法》,规定小麦价格低于每夸脱80先令时不得进口。

——摘编自黄少安、郭艳茹《对英国谷物法变革的重新解释及对现实的启示》

材料二:19世纪八九十年代,英国公平贸易同盟指出自由贸易政策使外国廉价谷物大量进口,英国粮食总自给率只有三分之二。因此,征收适当的谷物关税可以把粮价维持在合理范围之内,从而稳定农业发展,“推动英国人民更充分地就业”,缓解巨额农产品进口带来的潜在风险。对外国谷物开征关税之后,英帝国殖民地将成为英国的粮食主要来源地,通过帝国内部特惠关税促进英国和殖民地经济的一体化。自由贸易派认为,国内谷物产量的降低是全球国际分工的正常结果,英国国内不必从事利润较低的农业即可满足国内的粮食需求。

——摘编自郑绍健、刘金源《19世纪晚期谷物关税之争与英国贸易政策的转向》

(1)、根据材料一并结合所学知识,分析1815年英国《谷物法》颁布的背景。(2)、根据材料二,指出19世纪晚期英国关于粮食贸易的主张,并结合所学知识予以评析。19. [文化交流与文化发展]人物

个人经历

①赵固

战国时赵国人。赵武灵王执政时期,委任赵固主持与胡人相关事务,他大量招引游牧民族的人员补充赵国的骑兵队伍,鼓励赵国士兵和胡人相互学习语言,还在边境地区打击盗匪和掠夺行为,维持边境贸易,促进了双方经济的发展。

②苻坚

前秦第三位君王。苻坚出生于氐族贵族家庭,自幼便对汉文化表现出浓厚的兴趣,掌权后,他大力重用汉族士人,推行了一系列汉化政策,将汉文化中的治国理念融入到前秦的统治中,使前秦在政治上逐渐向汉族王朝的治理模式靠拢。

③ 崔致远

朝鲜半岛新罗人。十二岁时来到中国,曾入国子监学习,并在唐朝担官职,后以“国信使”身份回到新罗。崔致远归国后向当政者敬献《时务策》,积极传播中国的传统思想、诗文辞赋与书法棋艺等,展现了唐代社会风貌,对新罗的文化发展产生了深远影响。

④汪大渊

元代地理学家。汪大渊曾两次从泉州搭乘商船出海远航,航行至南洋群岛、波斯湾等地区,他将沿途所察看到的各国奇风异俗记录成章,著成《岛夷志略》,为西方了解中国文化以及中国与西方的文化交流提供了珍贵资料,西方学者称他为“东方的马可·波罗”。

历史人物的生平生动展示了社会历史的风貌,请从材料中提取两项或两项以上历史信息,围绕“文化交流”这一主题,拟定论题,运用所学知识加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表述清晰)