沪教版初中化学九年级上册单元测试-第五单元 奇妙的二氧化碳(提升卷)

试卷更新日期:2025-09-11 类型:单元试卷

一、选择题

-

1. 物质的性质很大程度上决定了物质的用途。下列有关二氧化碳的性质说法正确的是( )A、有刺激性气味 B、难溶于水 C、能使澄清石灰水变浑浊 D、具有可燃性2. 小张用足量的盐酸、石灰石反应,并尝试直接利用如图所示装置制取和收集一瓶CO2.你认为小张( ).

A、不可能收集到一瓶CO2 , 因为CO2可溶于水 B、选择B、C两种装置,导管b接导管d可收集到一瓶CO C、选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2 D、选择A、B两种装置,导管a接导管c可收集到一瓶CO23. 实验室用CaCO3、稀盐酸制取CO2 , 涉及的装置和操作正确的是( )A、制取CO2

A、不可能收集到一瓶CO2 , 因为CO2可溶于水 B、选择B、C两种装置,导管b接导管d可收集到一瓶CO C、选择B、C两种装置,导管c接导管d可收集到一瓶CO2 D、选择A、B两种装置,导管a接导管c可收集到一瓶CO23. 实验室用CaCO3、稀盐酸制取CO2 , 涉及的装置和操作正确的是( )A、制取CO2 B、除去CO2中HCl

B、除去CO2中HCl C、干燥CO2

C、干燥CO2 D、收集CO2

D、收集CO2 4. 化学是一门以实验为基础的科学,许多化学的重大发现和研究成果是通过实验得到的。下列实验得出的结论错误的是

4. 化学是一门以实验为基础的科学,许多化学的重大发现和研究成果是通过实验得到的。下列实验得出的结论错误的是 A、①既可探究分子运动现象,又可说明氨水呈碱性 B、②既可探究可燃物的燃烧条件,又可说明白磷的着火点比红磷的低 C、③既可探究的密度比空气大,又可说明不能燃烧也不支持燃烧 D、④既可探究水是由氢、氧两种元素组成的,又可说明正负极产生气体的质量比约为1∶25. 空气是一种宝贵的自然资源,下列说法中正确的是( )A、法国化学家拉瓦锡研究了空气的成分,并得出氧气约占空气总体积 的结论 B、白磷在空气中燃烧,产生大量的白雾 C、积极植树造林,有利于降低空气中的CO2含量 D、空气由空气分子构成,N2、O2不再保持各自的化学性质6. 有关碳及碳的氧化物的说法中,正确的是A、金刚石和石墨都是碳单质,它们的相互转化是物理变化 B、CO2灭火既利用了CO2的物理性质,又利用了其化学性质 C、是引起温室效应的主要气体,因此大气中CO2的含量越少越好 D、CO和CO2元素组成相同,它们的化学性质相似7. 食品保鲜常常用到干冰。课外实践小组的同学们利用保鲜袋中的干冰设计并完成了如图所示的实验探究,有关实验现象或分析正确的是

A、①既可探究分子运动现象,又可说明氨水呈碱性 B、②既可探究可燃物的燃烧条件,又可说明白磷的着火点比红磷的低 C、③既可探究的密度比空气大,又可说明不能燃烧也不支持燃烧 D、④既可探究水是由氢、氧两种元素组成的,又可说明正负极产生气体的质量比约为1∶25. 空气是一种宝贵的自然资源,下列说法中正确的是( )A、法国化学家拉瓦锡研究了空气的成分,并得出氧气约占空气总体积 的结论 B、白磷在空气中燃烧,产生大量的白雾 C、积极植树造林,有利于降低空气中的CO2含量 D、空气由空气分子构成,N2、O2不再保持各自的化学性质6. 有关碳及碳的氧化物的说法中,正确的是A、金刚石和石墨都是碳单质,它们的相互转化是物理变化 B、CO2灭火既利用了CO2的物理性质,又利用了其化学性质 C、是引起温室效应的主要气体,因此大气中CO2的含量越少越好 D、CO和CO2元素组成相同,它们的化学性质相似7. 食品保鲜常常用到干冰。课外实践小组的同学们利用保鲜袋中的干冰设计并完成了如图所示的实验探究,有关实验现象或分析正确的是 A、(I)静置,烧杯内气球无明显现象 B、(II)加水后烧杯内只发生物理变化 C、(III)烧杯内形成白雾的原因是干冰升华吸热 D、(IV)紫色石蕊溶液不变色8. 下列做法不利于实现“碳中和”的是( )A、CO2合成淀粉 B、使用乙醇汽油 C、植树造林种草 D、太阳能发电9. 下列基于实验事实的推理,正确的是A、点燃酒精灯,在火焰上方罩干冷烧杯,出现水雾,可推测酒精含氢元素 B、把装有某气体的集气瓶倒扣在燃着的蜡烛上,蜡烛熄灭,可推测瓶内装有N2 C、把CO2通入到紫色石蕊溶液中,石蕊变红,可说明CO2能使石蕊变红 D、往H2O2溶液中加入少量CuO,迅速产生气泡,可证明CuO是催化剂10. 我国力争2060年前实现“碳中和”,彰显大国责任与担当。“碳中和”的“碳”是指A、二氧化碳 B、碳元素 C、碳原子 D、所有含碳物质11. 一氧化氮在常温下是一种难溶于水的气体,密度比空气略大;它能跟空气里的氧气迅速反应,生成二氧化氮.现要收集一氧化氮气体,可采用的方法是( )A、向上排空气法 B、排水法 C、排水法或向上排空气法 D、排水法或向下排空气法12. 在密闭玻璃罩内放置三根点燃的蜡烛(图甲),观察到长蜡烛先熄灭,接着短蜡烛熄灭,中间蜡烛最后熄灭。传感器测得氧气含量变化(图乙)。下列解释或结论错误的是( )

A、(I)静置,烧杯内气球无明显现象 B、(II)加水后烧杯内只发生物理变化 C、(III)烧杯内形成白雾的原因是干冰升华吸热 D、(IV)紫色石蕊溶液不变色8. 下列做法不利于实现“碳中和”的是( )A、CO2合成淀粉 B、使用乙醇汽油 C、植树造林种草 D、太阳能发电9. 下列基于实验事实的推理,正确的是A、点燃酒精灯,在火焰上方罩干冷烧杯,出现水雾,可推测酒精含氢元素 B、把装有某气体的集气瓶倒扣在燃着的蜡烛上,蜡烛熄灭,可推测瓶内装有N2 C、把CO2通入到紫色石蕊溶液中,石蕊变红,可说明CO2能使石蕊变红 D、往H2O2溶液中加入少量CuO,迅速产生气泡,可证明CuO是催化剂10. 我国力争2060年前实现“碳中和”,彰显大国责任与担当。“碳中和”的“碳”是指A、二氧化碳 B、碳元素 C、碳原子 D、所有含碳物质11. 一氧化氮在常温下是一种难溶于水的气体,密度比空气略大;它能跟空气里的氧气迅速反应,生成二氧化氮.现要收集一氧化氮气体,可采用的方法是( )A、向上排空气法 B、排水法 C、排水法或向上排空气法 D、排水法或向下排空气法12. 在密闭玻璃罩内放置三根点燃的蜡烛(图甲),观察到长蜡烛先熄灭,接着短蜡烛熄灭,中间蜡烛最后熄灭。传感器测得氧气含量变化(图乙)。下列解释或结论错误的是( ) A、开始燃烧释放热的 , 升到上方隔氧,长蜡烛先熄灭 B、长蜡烛熄灭后,降温,降到下方隔氧,短蜡烛熄火 C、一段时间后,玻璃罩内氧气消耗完,中间蜡烛最后熄灭 D、冷的密度比同温时的大,但热的密度可能比冷的小13. 如图所示为大自然中的氧循环示意图,下列说法错误的是

A、开始燃烧释放热的 , 升到上方隔氧,长蜡烛先熄灭 B、长蜡烛熄灭后,降温,降到下方隔氧,短蜡烛熄火 C、一段时间后,玻璃罩内氧气消耗完,中间蜡烛最后熄灭 D、冷的密度比同温时的大,但热的密度可能比冷的小13. 如图所示为大自然中的氧循环示意图,下列说法错误的是 A、氧循环过程中发生了化学变化 B、生物的呼吸作用会产生氧气 C、自然界中产生氧气的途径主要是植物的光合作用 D、氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源14. 下列有关气体的实验室制取、收集、检验操作错误的是A、高锰酸钾制取氧气

A、氧循环过程中发生了化学变化 B、生物的呼吸作用会产生氧气 C、自然界中产生氧气的途径主要是植物的光合作用 D、氧气能供给动植物呼吸,是一种重要的资源14. 下列有关气体的实验室制取、收集、检验操作错误的是A、高锰酸钾制取氧气 B、制取二氧化碳

B、制取二氧化碳 C、收集氧气和二氧化碳

C、收集氧气和二氧化碳 D、检验氧气

D、检验氧气 15. 空气是人类赖以生存的物质基础。下列有关说法错误的是A、通过定量的方法确定空气成分的科学家是拉瓦锡 B、医疗上可在液氮冷冻麻醉条件下做手术 C、地球表面的氧气主要来自于光合作用 D、空气由空气分子构成

15. 空气是人类赖以生存的物质基础。下列有关说法错误的是A、通过定量的方法确定空气成分的科学家是拉瓦锡 B、医疗上可在液氮冷冻麻醉条件下做手术 C、地球表面的氧气主要来自于光合作用 D、空气由空气分子构成二、非选择题

-

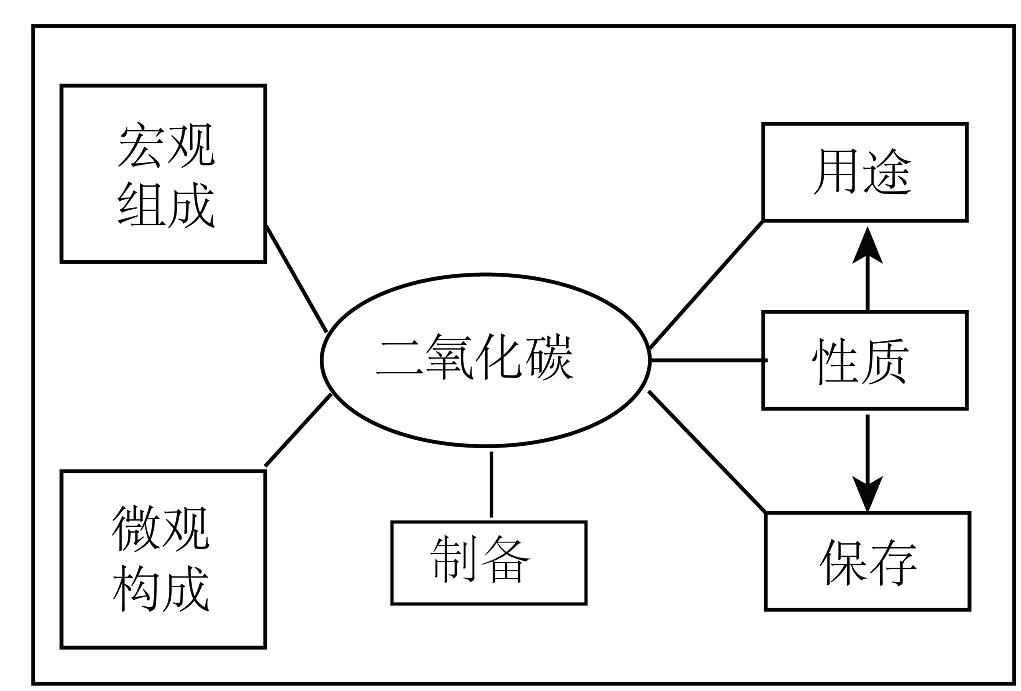

16. 复习课上,同学们将二氧化碳的相关知识以结构图的形式进行了梳理。请思考分析,解决以下问题。

(1)、构成二氧化碳的微粒是。写出一种保存二氧化碳的方法。(2)、图书资料着火时,可用二氧化碳灭火器灭火,是因为二氧化碳的化学性质为。二氧化碳和一氧化碳可以相互转化,写出一个二氧化碳转化为一氧化碳的化学方程式。(3)、用澄清石灰水可检验二氧化碳,体现的化学原理为(用化学方程式表示)。(4)、近年来“双碳”观念深入人心,“绿碳”和“蓝碳”也逐渐从概念走向行动。

(1)、构成二氧化碳的微粒是。写出一种保存二氧化碳的方法。(2)、图书资料着火时,可用二氧化碳灭火器灭火,是因为二氧化碳的化学性质为。二氧化碳和一氧化碳可以相互转化,写出一个二氧化碳转化为一氧化碳的化学方程式。(3)、用澄清石灰水可检验二氧化碳,体现的化学原理为(用化学方程式表示)。(4)、近年来“双碳”观念深入人心,“绿碳”和“蓝碳”也逐渐从概念走向行动。①“蓝碳”是指利用海洋生物吸收大气中的CO2 , 并将其封存。大气中的CO2进入海水会引起海水酸化,其反应的化学方程式为。

②“绿碳”是充分利用绿色植物的来吸收二氧化碳。

17.2024年4月25日,神舟十八号载人飞船发射成功,航天员将在中国空间站完成各项任务,保障航天员的氧气需求至关重要。那么,空间站的氧气从哪里来?

I、从地球带上去

(1)实验室常用加热氯酸钾和二氧化锰的混合物的方法制氧气,写出该反应的化学方程式:;工业上选择空气为原料制氧气的主要原因是。

(2)分离液态空气获得氧气的模拟实验过程如图1所示:

浸入液氮一段时间后,试管内产生一定体积的液态空气。取出试管,液态空气沸腾,伸入燃着的木条,木条熄灭,导致木条熄灭的原因是;1分钟后伸入带火星的木条,观察到木条复燃,导致木条复燃的原因是。

(3)利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去,氮分子不能通过分子筛,从而获得高浓度的氧气。其原理如图,由此可知两种分子的大小:N2O2(填“>”或“<”)。

Ⅱ、在天宫制出来

(4)早期空间站利用二氧化碳和过氧化钠Na2O2反应制氧气,同时生成碳酸钠,请写出化学方程式:。

(5)空间站内二氧化碳的主要来源是。

(6)科学家设计了生命保障系统,实现了“水-氧-碳”的循环转化。下列叙述正确的是(填字母)。

a.“水-氧-碳”的循环转化,减少了氧气的携带量,减轻了火箭和飞船的载重

b.若在产生氧气的同时产生其他气体,系统需要对其进行处理

c.人体代谢产物中的水既有气态又有液态,设计系统时应考虑水的冷凝与净化

18.张老师在周末布置了“自制汽水”的特色作业,小花同学利用干冰自制了一瓶无色碳酸饮料。在张老师的引导下,小花同学对影响溶解能力的因素产生了浓厚的兴趣,并进入实验室开展了如下实验探究。

(1)如图所示,向一个收集满气体的软塑料瓶中加入约三分之一体积的水,迅速拧紧瓶盖,振荡。观察到 , 说明二氧化碳能溶于水。

【探究一】探究温度和压强对溶解能力的影响

实验一:标准大气压下,向试管中分别加入自制的无色碳酸饮料100 mL,大烧杯中加入不同温度的水,小烧杯中加入适量澄清石灰水。

实验装置

实验序号

大烧杯中水的温度

试管中产生气泡的速率

澄清石灰水的现象

实验①

0℃

缓慢

不浑浊

实验②

20℃

适中

不浑浊

实验③

90℃

很快

变浑浊

(2)由实验一得到的结论是:相同条件下,温度升高,二氧化碳的溶解能力(填“变大”“变小”或“不变”),因此小花同学建议:制好碳酸饮料后,应低温保存。

实验二:室温下,向试管中分别加入100 mL自制的无色碳酸饮料(注射器体积为100 mL)。

实验装置

实验序号

注射器活塞的位置

试管中产生气泡的速率

实验④

不拉动活塞

适中

实验⑤

向上拉活塞到25 mL

变快

实验⑥

向上拉活塞到50 mL

变得更快

(3)由实验二可以得出的结论是:。

【探究二】探究在不同物质中的溶解性

实验三:室温下,烧瓶中收集250 mL的气体,通过注射器分别加入50 mL不同液体,通过压强传感器测定瓶中压强变化(实验前烧瓶内压强为104.20 kPa,实验过程中保持温度恒定)。

实验装置

实验序号

烧瓶中气体

注射器中物质

实验后瓶内压强

实验⑦

空气

水

130.25 kPa

实验⑧

水

104.98 kPa

实验⑨

盐酸

106.67 kPa

实验⑩

小苏打的水溶液

103.40 kPa

(4)实验后烧瓶内的压强,实验⑧小于实验⑦的原因是:。

(5)从上述实验中可知,室温下,1体积水约能溶解1体积的依据是。

(6)根据实验⑧⑨⑩分析可知,在其他条件相同时,在中溶解性最弱。

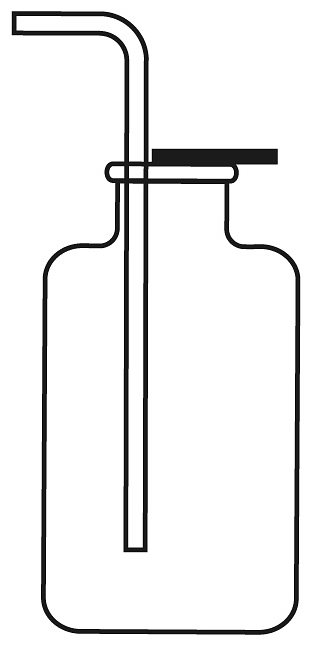

19. 化学是一门以实验为基础的科学。根据下列实验装置图,回答有关问题: (1)、写出标示数字的仪器名称:①。(2)、实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,应选用的发生装置为(填字母,下同)、收集装置为 , 若要制取干燥的二氧化碳,需要在发生装置和收集装置之间连接装置。(3)、实验室用高锰酸钾制取氧气,反应的化学方程式为 , 该实验的发生装置可选用(填字母),若用E装置收集到的氧气不纯,可能的原因是(写出一点即可)。(4)、二氧化硫是一种有刺激性气味的有毒气体,比空气的密度大,易溶于水且与水反应。若用G装置收集二氧化硫气体,则气体应从(填“b”或“c”)端导入。20. 实验室通常选用大理石或石灰石(主要成分 , 杂质不与盐酸反应)与稀盐酸反应制取二氧化碳。现有的稀盐酸与足量石灰石充分反应,理论上可以生成二氧化碳气体多少克?(可能用到相对原子质量:C-12 H-1 O-16 N-14 Cl-35.5 Ca-40)

(1)、写出标示数字的仪器名称:①。(2)、实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,应选用的发生装置为(填字母,下同)、收集装置为 , 若要制取干燥的二氧化碳,需要在发生装置和收集装置之间连接装置。(3)、实验室用高锰酸钾制取氧气,反应的化学方程式为 , 该实验的发生装置可选用(填字母),若用E装置收集到的氧气不纯,可能的原因是(写出一点即可)。(4)、二氧化硫是一种有刺激性气味的有毒气体,比空气的密度大,易溶于水且与水反应。若用G装置收集二氧化硫气体,则气体应从(填“b”或“c”)端导入。20. 实验室通常选用大理石或石灰石(主要成分 , 杂质不与盐酸反应)与稀盐酸反应制取二氧化碳。现有的稀盐酸与足量石灰石充分反应,理论上可以生成二氧化碳气体多少克?(可能用到相对原子质量:C-12 H-1 O-16 N-14 Cl-35.5 Ca-40)