沪教版初中化学九年级上册单元测试-第五单元 奇妙的二氧化碳(基础版)

试卷更新日期:2025-09-10 类型:单元试卷

一、选择题

-

1. 化学学科核心素养展现了化学课程对学生发展的重要价值,下列说法不正确的是A、化学观念:化学变化有新物质生成,其本质是原子的重新组合 B、科学探究与实践:进入久未开启的菜窖之前要做灯火实验 C、科学思维:同种元素的质子数相同,所以质子数相同的微粒一定是同种元素 D、科学态度与责任:山林严禁烟火,家用电器、图书档案室起火,不能用水来灭火2. 物质在不断运动和变化,在氧-碳循环过程中,碳元素由大气圈进入水圈的变化是A、海水吸收二氧化碳 B、动植物的呼吸作用 C、绿色植物的光合作用 D、化石燃料的燃烧3. 的下列用途中,没有涉及化学性质的是A、干冰用于人工降雨 B、用于生产碳酸饮料 C、用作气体肥料 D、用于人工合成淀粉4. 实验如图A用该装置制备并收集二氧化碳,下列说法正确的是( )

A、改成粉末状增加二氧化碳的质量 B、把稀盐酸换成稀硫酸 C、关闭弹簧夹让反应停止 D、收集满一瓶后,如图B所示,盖上毛玻璃片减少二氧化碳的逸散5. 通过下列图示实验得出的结论中正确的是

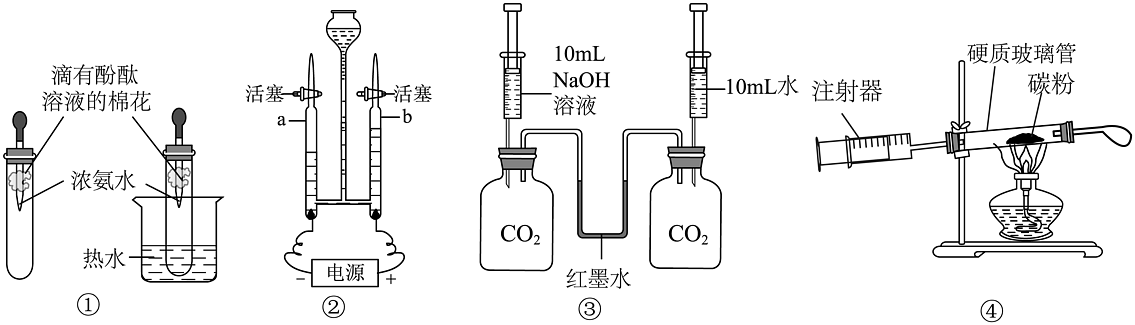

A、改成粉末状增加二氧化碳的质量 B、把稀盐酸换成稀硫酸 C、关闭弹簧夹让反应停止 D、收集满一瓶后,如图B所示,盖上毛玻璃片减少二氧化碳的逸散5. 通过下列图示实验得出的结论中正确的是 A、图1实验既说明甲烷具有可燃性,又说明甲烷中含有碳、氢两种元素 B、图2实验既说明二氧化碳密度比空气大,又说明二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧 C、图3实验可判断出a端为电源正极 D、图4实验红磷的量越多,水倒流入集气瓶中的水越多6. 空气是一种宝贵的资源。下列空气中的成分,由植物光合作用产生的是( )A、二氧化碳 B、稀有气体 C、氧气 D、氮气7. 自然界中存在着“水循环”“碳循环”“氧循环”三大循环。下列说法错误的是( )A、三大循环过程中元素守恒,元素化合价不变 B、水的天然循环既实现了水的自身净化,又完成了水资源的重新分配 C、碳、氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定 D、水的天然循环是通过其三态变化实现的,而碳循环、氧循环过程中均有化学变化发生8. 湖北武汉推动碳普惠机制,建立个人“碳账本”,将碳减排量以积分方式可视化,激励公众积极参与减碳行动。下列行为能为个人“碳账本”积分的是( )A、使用一次性餐具 B、乘坐公交车上学 C、用煤生火做饭 D、单面打印纸质材料9. 下列跨学科实践活动涉及的化学知识错误的是

A、图1实验既说明甲烷具有可燃性,又说明甲烷中含有碳、氢两种元素 B、图2实验既说明二氧化碳密度比空气大,又说明二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧 C、图3实验可判断出a端为电源正极 D、图4实验红磷的量越多,水倒流入集气瓶中的水越多6. 空气是一种宝贵的资源。下列空气中的成分,由植物光合作用产生的是( )A、二氧化碳 B、稀有气体 C、氧气 D、氮气7. 自然界中存在着“水循环”“碳循环”“氧循环”三大循环。下列说法错误的是( )A、三大循环过程中元素守恒,元素化合价不变 B、水的天然循环既实现了水的自身净化,又完成了水资源的重新分配 C、碳、氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定 D、水的天然循环是通过其三态变化实现的,而碳循环、氧循环过程中均有化学变化发生8. 湖北武汉推动碳普惠机制,建立个人“碳账本”,将碳减排量以积分方式可视化,激励公众积极参与减碳行动。下列行为能为个人“碳账本”积分的是( )A、使用一次性餐具 B、乘坐公交车上学 C、用煤生火做饭 D、单面打印纸质材料9. 下列跨学科实践活动涉及的化学知识错误的是选项

实践活动

化学知识

A

用自制简易净水器净化雨水

雨水经过滤后得到纯水

B

给大棚蔬菜施加气体肥料CO2

CO2是光合作用的原料

C

用H2O2溶液作供氧剂制作简易供氧器

H2O2溶液分解产生O2

D

调查家用燃料的变迁与合理使用

燃气灶火焰呈黄色时,应调大进风口

A、A B、B C、C D、D10. 化学学科核心素养展现了化学课程对学生发展的重要价值,下列说法错误的是A、化学观念:H2O和H2O2化学性质不同,因为它们的分子构成不同 B、科学态度与责任:使用无磷洗衣粉,可以减少水体污染 C、科学探究与实践:通过电解水和氢气的燃烧,证明水由氢元素和氧元素组成 D、科学思维:二氧化碳能使燃着木条熄灭,能使燃着木条熄灭的气体一定是二氧化碳11. 化学是一门以实验为基础的科学。关于下列实验的说法中,不合理的是 A、实验①:探究温度对分子运动的影响 B、实验②:探究水的元素组成 C、实验③:验证NaOH能否和CO2反应 D、实验④:测定空气中氧气的含量12. 下列对实验现象的描述正确的是A、二氧化碳通入紫色石蕊溶液中,溶液变蓝 B、铁丝在氧气中燃烧:剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体 C、电解水实验:两个电极附近产生气泡,一段时间后,正、负极产生的气体体积比约为2:1 D、甲烷在空气中燃烧:产生蓝色火焰,生成水和二氧化碳13. 下列实验设计、现象均正确,且能达到实验目的的是

A、实验①:探究温度对分子运动的影响 B、实验②:探究水的元素组成 C、实验③:验证NaOH能否和CO2反应 D、实验④:测定空气中氧气的含量12. 下列对实验现象的描述正确的是A、二氧化碳通入紫色石蕊溶液中,溶液变蓝 B、铁丝在氧气中燃烧:剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体 C、电解水实验:两个电极附近产生气泡,一段时间后,正、负极产生的气体体积比约为2:1 D、甲烷在空气中燃烧:产生蓝色火焰,生成水和二氧化碳13. 下列实验设计、现象均正确,且能达到实验目的的是选项

A

B

C

D

目的

验证与水反应

验证空气中氧气的含量

验证化学变化中分子可再分

验证质量守恒定律

现象

软塑料瓶变瘪

木炭熄灭后待装置冷却,打开弹簧夹,水倒流

两管均有气泡冒出,将燃着的小木条分别放在管口,打开活塞,a管燃烧更旺,b管产生淡蓝色火焰

反应后天平保持平衡

实验设计

A、A B、B C、C D、D14. 对比实验是进行科学探究的重要方式。下列通过对比说法错误的是

A、A B、B C、C D、D14. 对比实验是进行科学探究的重要方式。下列通过对比说法错误的是

A、图1 实验能验证二氧化碳与水发生了反应 B、图2实验能说明红磷的着火点比白磷的着火点高 C、图3 实验探究温度对分子运动快慢的影响 D、图4实验比较不同催化剂对H2O2分解速率的影响15. 下列哪个反应适用于实验室制取二氧化碳( )A、 B、 C、 D、

A、图1 实验能验证二氧化碳与水发生了反应 B、图2实验能说明红磷的着火点比白磷的着火点高 C、图3 实验探究温度对分子运动快慢的影响 D、图4实验比较不同催化剂对H2O2分解速率的影响15. 下列哪个反应适用于实验室制取二氧化碳( )A、 B、 C、 D、二、非选择题

-

16. “氧循环”、“碳循环”、“水循环”是自然界存在的三大循环。

请结合图示回答相关问题:

(1)、“碳中和”是指的排放和吸收实现“收支相抵”我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了我国的大国担当。图片中吸收二氧化碳的主要途径是⑦【海洋吸收二氧化碳:】和(填“序号”)植物的光合作用;(2)、从物质变化及分子角度看,(填“氧循环”、“碳循环”、“水循环”)与另外两种循环有本质区别。(3)、分析在⑤、⑦两个反应中,虽然反应物相同,但是产物不同的原因是。17. 从化学的视角看生活中的现象。(1)、因化学性质不活泼,无毒、无害、价廉,所以常用作食品防腐剂。(2)、小白鼠在装有空气的密闭容器中可存活一段时间,说明空气中含有。(3)、植物可以进行光合作用,说明空气中含有。(4)、饼干在空气中放置一段时间后变软,说明空气中含有。18.2023年10月31日,神舟十六号载人飞船回收舱顺利返回,航天员在中国空间站完成各项任务,因此,保障航天员的氧气需求至关重要。那么,空间站的氧气从哪里来?

I.从地球带上去

(1)实验室可用过氧化氢等原料制氧;航天工业以空气为原料制氧,工业上选择空气的主要原因是________。

(2)工业上采用分离液态空气法获得氧气,其过程可用如图所示实验模拟。

①浸入液氮3min后,试管内产生约占其容积1/3的液态空气。取出试管,液态空气沸腾,伸入燃着的木条,木条熄灭:1min后伸入带火星的木条,观察到木条复燃。导致木条熄灭的原因是________。

②上述实验利用氮气和氧气的沸点不同实现分离,由实验现象可知,两种气体中沸点较高的气体是________。

(3)有科学家研究出更简易的分离空气方法,利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去,从而获得高浓度的氧气。其原理示意图如下:

由此可知两种分子的大小:N2________O2(填“大于”或“小于”)。

II.在天宫制出来

(4)单期空间站利用过氧化钠、超氧化钾等物质制氧,其原理表示如下:CO2O2 , 空间站内二氧化碳的主要来源是________。

(5)空间站是一个相对封闭的场所,解决“气体从哪里来”的问题必然伴生着“气体往哪里去”的问题。为此,科学家设计了生物再生生命保障系统,实现了“水—氧—碳”的循环转化。下列叙述正确的是(填序号)___________。

A. “水—氧—碳”的循环转化,减少了氧气的携带量,减轻了火箭和飞船的载重 B. 电解水在产生氧气的同时产生氢气,系统需要对氢气进行转化 C. 人体代谢产物中含有大量的水,设计系统时应考虑这部分水的净化 19.2024年4月25日,神舟十八号载人飞船发射成功,航天员将在中国空间站完成各项任务,保障航天员的氧气需求至关重要。那么,空间站的氧气从哪里来?

I.从地球带上去

(1)工业上选择空气为原料制氧气的主要原因是(写一点即可)。

(2)分离液态空气获得氧气的模拟实验过程如图所示:

浸入液氮一段时间后,试管内产生一定体积的液态空气。取出试管,液态空气沸腾,伸入燃着的木条,木条熄灭,导致木条熄灭的原因是先蒸发出来的是沸点低的;1分钟后伸入带火星的木条,观察到木条复燃,导致木条复燃的原因是后蒸发出来的气体是。

(3)利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去,氮分子不能通过分子筛,从而获得高浓度的氧气。其原理如图,由此可知两种分子的大小:N2O2(填“>”或“<”)。

II.在天宫制出来

(4)早期空间站内制氧气方法:利用二氧化碳和过氧化钠反应制氧气,同时生成碳酸钠,请写出该反应的文字表达式。

(5)空间站内二氧化碳的主要来源是。

(6)科学家设计了生命保障系统,实现了“水……氧……碳”的循环转化。下列叙述正确的是(填字母)。

a.“水……氧……碳”的循环转化,减少了氧气的携带量,减轻了火箭和飞船的载重

b.若在产生氧气的同时产生其他气体,系统需要对其进行处理

c.人体代谢产物中的水既有气态又有液态,设计系统时应考虑水的冷凝与净化

20. 向12.5g石灰石样品中不断加入一定溶质质量分数的稀盐酸,加入稀盐酸的质量与剩余固体的质量关系如图所示(已知杂质不溶于水,也不跟酸反应)。 (1)、当加入稀盐酸的质量为g时,石灰石中的碳酸钙恰好完全反应。(2)、求所用稀盐酸的溶质质量分数。

(1)、当加入稀盐酸的质量为g时,石灰石中的碳酸钙恰好完全反应。(2)、求所用稀盐酸的溶质质量分数。